基于探研式教学的地理时空综合思维培养探析

2021-11-11谢玲玲曾呈进

谢玲玲 曾呈进

(1.永泰县第一中学,福建 福州 350700;2.福建教育学院,福建 福州 350025)

实施素质教育和推动课程改革是时代发展的需要,创建优质高效的课堂教学是实现素质教育和课程改革的必然选择。近年来,高中地理新课标倡导的“探研式教学”模式得到师生广泛认可。所谓探研式教学,是以地理学科核心素养为主导,创设教学情境并用“问题”整合相关学习内容,使学生在参与和体验中完成自主合作探究活动得出结论,培养正确的价值观念、必备品格、关键能力以及科学探研能力的地理课程。[1]在如今重视学科核心素养养成、落实“立德树人”目标的时代,需要大力倡导和推广探研式教学。

一、地理时空综合思维与探研式教学

进入高三下学期备考阶段,教师在协助学生建构知识体系的同时,也致力于钻研全国及地方高考真题,力求帮助学生提升高考思维层次。近几年地理高考的命题思想,比较注重创设复杂、结构不良的,特别是源自现实生活、科学研究中真实的情境作为问题设计的背景材料,其中特别重视地理过程类问题的考查。面对这些新的情境、新的视角,学生普遍感到无从下手。作为一线教师在有限的教学时间和教学条件下不可能向学生穷尽所有微观的地理事象,故将“解剖麻雀”式的典型案例教学与大尺度背景知识原理讲授相结合的方式就显得尤为必要。在高中地理过程类教学中,很多地理事象的生成到发展,是基于某区域地理环境,在不同的时间背景下不断演变和发展的。[2]地理事象所处的区域因其空间尺度的不同、时间范围的差异,其形成机制、所受的影响因素不尽相同,从不同的视角出发,得到的结果也不同。地理过程的教学,时间尺度的确定是把握过程的重要切入点,时间尺度有宏观和微观之分,要教会我们的学生找出事物过程变化的起点和终点。通常试题材料呈现出地理事象目前的状态,即为地理过程的终点,学生结合所在区域的特征采用逆推的方式,找出事物发展的关键时间节点将过程分段,最后探寻地理过程的起点(地理事象最初的状态)。当然题目呈现的其实并不是真正的终点,当我们的学生掌握了事象发生发展的演变规律,还可以将时间节点延长,预测未来的演化趋势。因此在地理过程教学中培养学生时间、空间尺度思想十分重要,要加强地理时空综合思维在地理教学中的渗透。

探研式教学是在吸收合并了建构主义、情境教学、多元智能、目标教学、发现学习、合作学习等教育理论的基础上,结合地理教学的实践,提出基于地理学情特点的教学方法。[3]将地理过程教学与探研式教学方法相结合,学生是探研过程的主体,教师负责引导学生在预设的情境中自主合作发现和探研地理过程问题,并完成过程分析准确性的评价,在教与学的过程中内化学生解决实际问题的能力,让地理过程的教学充分实现地理时空综合思维的养成。

二、基于新课标的探研式教学实践

1.确定立意,选取课例

新课程改革提出要促进学生积极主动学习、有效发展学生多元能力。在新课标指引下的新高考,其命题思想强调考查学生应用所学知识解决问题或评价的能力,侧重对学生思维能力的考核。这一命题思想与新课改方向一致,可以说,高考支持着基础教育改革的方向,也引领着教学。鉴于河流类问题在高考中涉及较多,符合对学生思维能力的考核点,以及在时空观体现的显著性,故笔者在二轮复习阶段围绕时空综合思维能力培养,选择“河流地貌的发育”这一微专题进行一次“小切口,深挖掘”探研式教学尝试。

2.分析课标和学情,确定课堂教学目标

新课标对本节知识的要求为:结合实例,解释内力和外力对地表形态变化的影响。本节课主要要求学生能够理解河流地貌发育过程中受到的各种作用的影响。一轮复习后,学生基本掌握了河流地貌的类型和形成原因,但在具体的情境中对其进行综合分析还存在困难。究其主要原因是不能完整、准确地获取和解读地理信息,找不到解题的切入点以及缺乏区域认知和时空综合思维能力。

基于课标和学情,本节课的教学目标设计如下:①学生观察视频和景观图,结合所学知识,分析曲流地貌的形成原因,培养学生区域认知、综合思维能力;②学生通过观察对比景观图,认识不同区域曲流的差异,阐述曲峡的形成过程,落实地理的空间观和时间观;③学生阅读相关材料,认识不同空间、不同时间尺度对河流地貌演变的影响,培养地理时空综合思维能力;④通过本节课,完成河流地貌演变的知识建构,完成思维导图、示意图绘制,促进学生地理实践力的提升。

3.创设情境,设置探研式教学问题

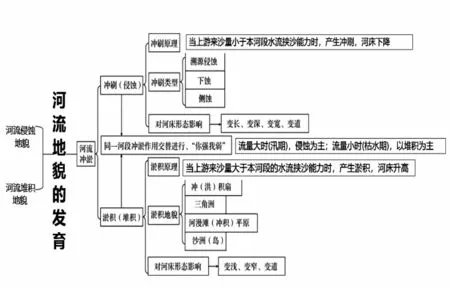

一堂好课要做到巧设情境,以情激趣,并设置学生感兴趣的、有层次的探研问题,顺利推进教学。本节课前布置学生自主完成《河流地貌》微课的学习,通过完成河流地貌的分类(如图1),帮助学生建立空间差异(不同河段)对河流地貌的影响。本节课以“巴音布鲁克草原的河曲地貌”视频导入,创设情境,让学生带着兴趣自然进入探究环节。

图1

[情境1]视频播放“巴音布鲁克草原,传说中的九个太阳”,展示巴音布鲁克草原的河曲地貌,再逐次投影图文资料展示三江平原的河曲地貌和太行山的曲峡地貌。设置一组关于“河曲——嵌入式河曲”的问题探究。

[问题探究]结合两张景观图片,识别河曲地貌。

[追问1]总结河曲地貌的特点,推测河曲地貌发育的地区。

[追问2]探究河曲地貌发育的原因。

[追问3]描述太行山曲峡的形成过程。

[情境2]雅鲁藏布江是“峡江”是“沙江”还是“辫江”,探究其形成过程。

4.引导自主合作探研活动,促进思维养成

在探研式教学中教师要深层次地理解学生,设置有层次的探研过程,引导学生积极主动参与有深度的探研过程,完成深度教学与深度学习的关联。在课堂教学中教师先是借助巴音布鲁克草原发育的河曲以及三江平原的河曲,通过类比引导学生利用已学知识进行自主研究,总结河曲地貌蜿蜒曲折,多见于河流地势平坦的河段。再从平坦河段的河曲地貌过渡到山区的曲峡地貌,在学习遇到新的困惑时,引导学生通过观察太行山曲峡图片、查阅材料、自主探究寻找答案。河曲地貌形成于河流特定河段,具有空间分布要求,而分析曲峡还需要引入时间尺度(历史上应该先形成曲流,后经地壳抬升、河流下切侵蚀而成),在探究过程中由浅入深,初步建立地理时空综合思维。

然后围绕雅鲁藏布江“峡江”“沙江”“辫江”地貌,让学生从空间,到时间,从宏观尺度时间到微观尺度时间,从发现到合作探研,完成复杂地貌过程的分析,逐步推进地理时空综合思维的养成。雅鲁藏布江“峡江”“沙江”“辫江”地貌分别形成于同一河流的不同河段,雅鲁藏布江的“辫江”地貌是在该河段的枯水期时出现的,同一河段的不同时期(大、小时间尺度)孕育了不同的河流地貌。时空的变化左右着冲刷与淤积两种力量的较衡,进而影响着河流地貌的演变,最后师生共同合作完成河流地貌演变的思维框架图(如图2),完善时空综合思维的培养。

图2

5.评价学习效果

新课程改革倡导学生开展自主合作探研活动,在教学过程中如何激励和鼓舞学生,是确保探研活动顺利开展的重要环节。教师的正面积极评价,能调动学生学习的主观能动性,能树立学生在面对陌生、复杂的情境时具备问题探研与问题解决能力的信心,推动地理学科核心素养的培养。

三、教学反思与感悟

尺度教学在高中地理教学阶段意义重大,大尺度背景知识原理讲授的意义在于增进学生思维结构的知识“厚实度”,而局域小尺度指向是地理高考命卷的传统特点,考验学生的空间定位能力和区域认知的准确性。本节课基于探研式教学的课例尝试,重点围绕时空尺度的教学目标,教学过程中教师负责提供材料,供学生自由地支配使用,获得对地理事物的感性认识并能形成各自的想法,又引导学生积极开展小组合作学习,开展有一定深度的探研,完成有一定水平层次的时空综合思维养成。在课后反思过程中也发现需要改进之处:

1.要转变教师角色

探研式教学活动中教师角色由讲授者转变为策划者也是学习的调控者,要把课堂的主动性交还给学生,让学生充分发挥自主性和创造性,要鼓励学生在面对情境和材料时主动产生疑问、提出问题,然后再去分析解决问题。本节课在雅鲁藏布江等案例的探究过程中,因为有一定难度,时间预留不足,还是存在教师干预过多,发现问题、解决问题仍然主要由教师引导完成,没有真正做到激疑、生惑、最后解惑。

2.要重视课堂生成

课前的精心预设,才能有课堂上精彩的动态生成。课堂生成是即时产生的,有在教师的预设之下产生的,也有在教师预想之外动态产生的,这些是来自学生真实体验的反映,是在生生、师生间的思维碰撞、融合之下而形成的重要教学资源。因此课堂上教师要敏感捕捉课堂生成资源,鼓励学生的创新思维,促进素养能力培养。本节教学过程中教师对于学生的课堂生成资源利用不足。例如雅鲁藏布江“沙江”案例的探究过程中,学生有意识寻找沙丘的沙源,但通过读图后认为沙源是本河段的凹岸所侵蚀的。我们的学生在读图时往往只重视图中所呈现的局部,而忽略整体。在课堂上教师没有充分抓住这个错误点深入挖掘,更好帮助学生纠错改错。

3.要重视有效评价

探研式教学过程中,教师除了关注学生的探研结果,还应当多元化关注并记录探研过程中学生的参与情况、学习方式和思考负责问题时所表现出的创造性,应该是学习过程和学习结果双向的评价。在教学本节课教师还是偏向学习结果的关注,关注的多元化方面不足,以及在问题探究的自主或合作探究活动中应该更积极的评价学生,不能只是简单的“真棒”“很好”,要能对学生在自主或合作探究中亮点和不足给予更有针对性的评价,让评价真实有效,更好地调动学生学习的主观能动性。