突发公共卫生事件中网络社群用户参与行为影响因素研究

2021-11-07余来辉金恒江

余来辉 金恒江

摘 要 论文旨在探究突发公共卫生事件中网络社群用户参与行为的影响因素,整合自我决定理论和计划行为理论模型,以参与动机为自变量,参与行为为因变量,行为态度、自我效能感和参与意愿为中介变量构建研究理论模型,通过问卷调查方式收到有效样本1249份,使用结构方程模型对测量模型和理论模型进行评估,并对相应研究假设进行检验。结果显示,突发公共卫生事件中网络社群用户参与动机能够显著预测其实际参与行为,自主性动机和控制性动机对网络社群用户参与突发公共卫生事件的行为具有显著直接正向影响。行为态度、自我效能感和参与意愿在网络社群用户参与突发公共卫生事件的动机与行为之间具有多重中介效应。

关键词 网络社群用户 突发公共卫生事件 参与动机与行为 自我决定理论 计划行为理论

分类号 G252

DOI 10.16810/j.cnki.1672-514X.2021.09.003

Abstract The aim of this paper is to explore the factors affecting online community users participating behavior in public health emergency. Based on self-determination theory (SDT) and theory of planned behavior (TPB) integration model, taking participating motivations as independent variables, participating behavior as dependent variables, participating attitude, self-efficacy, and participating intention as mediating variables, the paper constructs the influencing mechanism model of effect of participating motivations on online community users participating behavior in public health emergency through survey (N=1249) and structural equation model (SEM) . The results find that the participating motivations significantly predict online community user participating behavior in public health emergency. Both autonomous and controlled motivation have direct impact on online community users expressive and active participation behavior of public health emergency. Participating attitude, self-efficacy, and participating intention have multiple mediating effect between online community users participating motivation and behavior in public health emergency.

Keywords Online community user. Public health emergency. Participating motivation and behavior. SDT. TPB.

0 引言

隨着互联网技术的快速发展和普及,网络社群用户参与突发公共卫生事件行为成为突发公共卫生事件传播的重要组成部分。因此,深入了解网络社群用户参与突发公共卫生事件行为的作用机制,充分调动网络公众参与公共事件治理的积极力量,加强网络公众参与行为的社会引导,成为政府突发公共卫生事件管理亟需解决的问题,也引起了学界的广泛关注。纵观过去的研究,突发公共卫生事件传播研究大多从自上而下的管理视角出发,较多关注政府和媒体在突发公共卫生事件传播中的角色和功能[1],而对公众参与突发公共卫生事件传播行为的研究较为少见。此外,已有的研究多停留在现象描述,仅提出相应政策建议,或局限于个案讨论,理论模型建构和实证研究相对不足,总体上缺乏学理的创新[2]。鉴于此,本文以自我决定理论和计划行为理论为理论框架,实证考察网络社群用户参与突发公共卫生事件的动机对其实际行为的直接影响,同时考察行为态度、自我效能感、参与意愿在网络社群用户突发公共卫生事件参与动机和参与行为之间的中介作用,并以此构建网络社群用户公共卫生事件参与行为的影响因素理论模型,以期为突发公共卫生事件传播理论研究提供一种新的视角,也能为突发公共卫生事件传播实践提供一定的理论指导,充分调动网络公众参与公共事件治理的积极力量,加强网络公众参与行为的社会引导。

1 理论基础

自我决定理论(Self-determination theory,SDT)是探讨个体动机及其成因的理论[3],其将自主性程度较低的动机调节方式合称为控制性动机,即个体出于内部(如内疚)或外部(如他人的要求)压力而做出某行为;将自主性程度较高的动机调节方式合称为自主性动机,即个体出于自己的意愿和选择做出某行为[4-5]。有学者运用自我决定理论来探讨群体行为的背后动机,并实证考察了自主性动机和控制性动机对参与群体行为的影响[6]。随着Web2.0和社会化媒体技术的发展,活跃在各大网络平台、形式各异的网络社群快速崛起,对网络信息传播和现实社会均产生了很大影响,有学者开始运用自我决定理论来探讨用户参与网络社群活动的心理动因,及其与网络行为的影响[7]。

计划行为理论(Theory of Planned Behavior,TPB)认为实际行为是由实施这一行为的意愿所决定,而行为意愿又主要由对行为的态度、行为的主观规范,以及所感知到的行为控制三个影响因素所决定[8]。由于该理论具有很高的开放性,研究者可以根据自己的研究需要对此理论进行扩展,如有研究者对该理论模型本身进行拓展,形成了分解式计划行为理论模式等模型[9]。还有研究者将计划行为理论模型与其他经典理论模型加以组合,从而形成新的理论解释模型,如将计划行为理论模型与技术接受模式(TMA模型)加以整合构成新的研究理论模型[10]。

为了进一步探究个体行为的深层次心理动因,有学者整合计划行为理论与自我决定理论,在动机和行为之间引入行为态度、自我效能感、行为意愿等中介变量,进而考察动机对行为的直接影响和间接影响[11]。Jacobs等人利用自我决定理论和计划行为理论的整合模型,考察了自主性动机和控制性动机经由行为态度和自我效能感的中介作用对健康行为的影响机制[12]。循着这一理论思路,本研究认为网络社群用户的突发公共卫生事件参与动机与行为之间的关系复杂,用户参与突发公共卫生事件的动机可能会直接影响其参与行为,也有可能会通过其他心理变量的中介作用对参与行为产生间接影响。

2 研究假设和模型构建

2.1 突发公共卫生事件参与动机与行为

动机是因某种内在状态,促使个人产生某种外显行为活动,并维持已产生之活动朝向某一目标进行的内在历程[13]。动机是行为的重要预测变量,动机的强弱将会影响个体参加某项活动或投入多少精力的决定。Jugert等人发现青年群体参与公共事务的动机对其网络公共事务参与行为显著正相关[14]。薛可等人也发现社交媒体用户公共危机参与动机与参与行为显著相关[15]。在解释行为动机方面,自我决定理论认为自主性动机和控制性动机是驱动个体行为的心理动因。用户需要去了解突发公共事件的相关知识背景,从而确认哪些信息是重要的,然后再选择性发布相关突发公共事件的信息[16],也就是说只有用户自主性动机被激起,他们才会更有可能实施突发公共卫生事件的行为。与此同时,突发公共事件爆发后往往会在各个网络社群平台形成舆论热点,引起用户的极大关注和热烈讨论,而这又会促使用户形成群体压力,从而依从社群大多数用户的意见去转发、评论或与其他用户讨论突发公共事件,如Wang发现控制性动机与社会化媒体用户评论灾难信息的行为显著相关[17]。由此可推断,无论是出于为了主动维系与网络社群关系的自主性动机,还是迫于其他网络社群用户压力的控制性动机,均会显著促进网络社群用户突发公共卫生事件参与行为水平。基于此,本研究提出如下研究假设:

H1a1:自主性动机正向影响网络社群用户突发公共卫生事件表达性参与;

H1b1:自主性动机正向影响网络社群用户突发公共卫生事件行动性参与;

H1a2:控制性动机正向影响网络社群用户突发公共卫生事件表达性参与;

H1b2:控制性动机正向影响网络社群用户突发公共卫生事件行动性参与。

2.2 突发公共卫生事件参与动机与态度

过去的研究表明,动机与态度的关系密切相关,但学界对两者的影响方向尚存在争议。有研究证实了态度会对动机产生积极影响[18],也有研究验证了动机会积极影响态度[19]。Iso-Ahola指出个人对某一行为的态度,是其内在动机的特殊表达,行为态度是个人与形成其行为经验的环境互动之行为动机的来源[20]。由此可知,内在动机能够有效预测个体对行为的态度。翟玥等也发现心理动机因素会对突发事件中公众参与应对社会化媒体不实信息的行为态度有显著正向影响[21]。由此可以推断,网络社群用户参与突发公共卫生事件的动机越强,其参与突发公共卫生事件的态度就越积极。基于此,本研究提出如下研究假设:

H2a:自主性动机正向影响网络社群用户对参与突发公共卫生事件的态度;

H2b:控制性动机正向影响网络社群用户对参与突发公共卫生事件的态度。

2.3 突发公共卫生事件参与动机与自我效能感

自我效能感的概念一经提出,其与动机的关系便引起了学者们的关注[22],然而,二者之间的联系及联系方向尚存在争议。有研究发现自我效能能够强化个体行为动机[23],也有研究表明动机能明显提升个体自我效能感[24]。有学者指出,动机之所以有助于提升自我效能感,乃是因为个体行动动机越强烈,对其行为达成的结果意愿也就更强烈,对其自身达成这个目标的能力评价也会更高[25]。由此可以推断,网络社群用户参与突发公共卫生事件的动机越强烈,其对自身参与突发公共卫生事件的能力评价越高。基于此,本研究提出如下研究假设:

H3a:自主性动机正向影响网络社群用户突发公共卫生事件参与的自我效能感;

H3b:控制性动机正向影响网络社群用户突发公共卫生事件参与的自我效能感。

2.4 突发公共卫生事件参与动机与意愿

动机是预测行为意愿的重要因素之一,個体行为驱动力愈强,对参与意愿的刺激愈强,在众多领域实证也检验了行为动机与行为意愿的关系[26-27]。此外,行为动机不仅会直接影响行为意愿,还会通过中介因素对意愿产生间接影响[28]。就网络社群参与而言,袁留亮发现自主动机对QQ 群成员知识持续共享意愿有显著正向影响[29]。由此可推断,网络社群用户参与突发公共卫生事件的动机越强烈,其参与突发公共卫生事件的意愿也越强烈。基于此,本研究提出如下研究假设:

H4a:自主性动机正向影响网络社群用户突发公共卫生事件参与意愿;

H4b:控制性动机正向影响网络社群用户突发公共卫生事件参与意愿。

2.5 突发公共卫生事件参与行为态度与意愿

态度是个人对计划从事行为的正面或负面感受,往往只是个人行为形成的开始,所以态度并不是个人行为的直接预测因子,而是透过其行为意愿间接影响行为表现[30]。因此,态度是决定其行为意愿的重要因素。研究发现,当个体认为某种行为是有价值的,他就更有可能产生采取这个行为的意愿[31]。沙勇忠等人发现行为态度对用户在线公共事务讨论的参与意愿具有正面影响[32]。洪巍等人发现行为态度显著正向影响网民的食品安全网络舆情参与意愿[33]。由此可推断,网络社群用户对参与突发公共卫生事件行为的态度越积极,其参与突发公共事件的意愿就越强烈。基于此,本研究提出如下研究假设:

H5:行为态度正向影响网络社群用户突发公共卫生事件参与意愿。

2.6 自我效能感与突发公共卫生事件参与意愿和行为

自我效能感是个体对自己能否从事或完成某种活动的信念或意志的强烈程度,是个体行为的重要预测变量[34]。一般来说,个体会规避那些他们认为超出自己应对能力的活动,而去实施那些他们认为在自己能力范围之内的行动。在个体面临障碍和不利条件时,自我效能感还会决定个体付出的努力和实践程度[35],自我效能感较高者,在从事特定工作历程中具有较高的自信[36]。Vaughan & Tinker发现自我效能感能够显著正向影响风险传播和预防行为[37]。周翔等人发现内部效能感对用户在微博上参与公共事件具有显著促进作用[38]。由此可以推断,网络社群用户对其参与突发公共卫生事件行为的自我效能感,会显著影响其参与突发公共卫生事件意愿和实际行为。基于此,本研究提出如下研究假设:

H6:自我效能感正向影响网络社群用户突发公共卫生事件参与意愿;

H7a:自我效能感正向影响网络社群用户突发公共卫生事件表达性参与;

H7b:自我效能感正向影响网络社群用户突发公共卫生事件行动性参与。

2.7 突发公共卫生事件参与意愿与行为

计划行为理论假设行为意图会影响实际行为,行为意愿与实际行为之间具有很强的因果关系[39]。个体对某一行为的意愿越强烈,他就越有可能去从事该行为[40]。就网络行为而言,朱文祯和陈哲贤发现虚拟社群成员分享行为的行为意图直接正向影响知识分享行为[41]。沙勇忠等人也发现参与意愿对用户在线公共事务讨论的参与行为具有正面影响[32]132。由此可以推断,网络社群用户参与突发公共卫生事件的意愿越强,就越倾向于产生参与突发公共卫生事件的实际行为。鉴于此,本研究提出如下研究:

H8a:网络社群用户突发公共卫生事件参与意愿正向影响表达性参与;

H8b:网络社群用户突发公共卫生事件参与意愿正向影响行动性参与。

2.8 理论模型构建

本研究基于自我决定理论和计划行为理论,以参与动机为自变量,参与行为为因变量,行为态度、自我效能感和参与意愿为中介变量,构建网络社群用户突发公共卫生事件参与动机与参与行为关系理论模型(图1),探究网络社群用户参与突发公共卫生事件的动机如何影响其实际参与行为。

3 变量测量与数据来源

3.1 变量测量

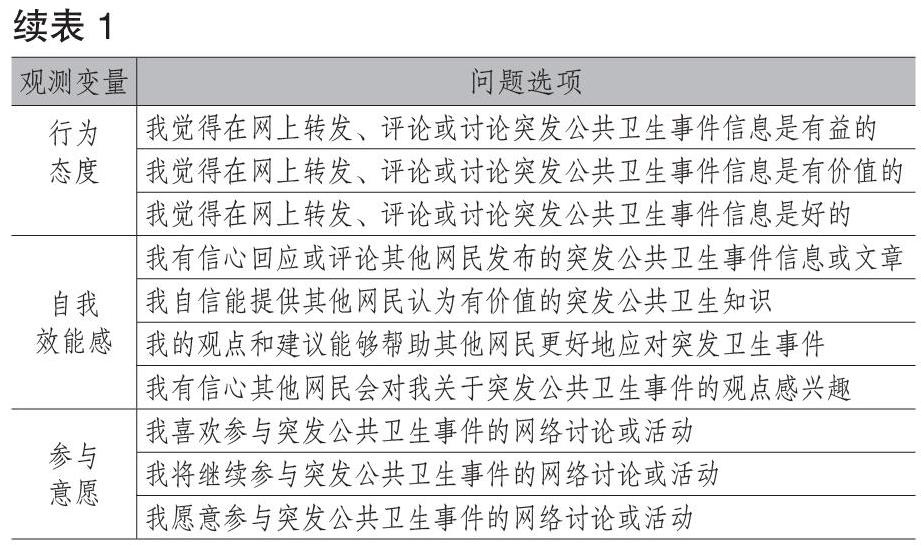

本文测量问项主要借鉴已有成熟量表,并结合国内网络社群用户的特点和突发公共卫生事件传播的情景进行适当修改。突发公共卫生事件参与,从公共参与的定义出发,参照既有研究将网络公共参与分为个体性网络表达(Online civic publication)和集体性在线行动(Online coordination of civic activities)两种类型,并参考Warren[42]等人和Chen[43]的研究成果,将参与行为分为表达性参与和行动性参与。其中,表达性参与分别从用户在网络社群平台转发、发布和评论突发公共卫生事件信息等进行题项的设置,共3个题项;行动性参与主要从用户在网络社群平台参与、邀请或发起突发公共卫生事件的讨论等进行题项的设置,共5个题项。突发公共卫生事件参与动机,依据自我决定理论将驱动个体行为的心理动因划分为自主性动机(Autonomous motivation)和控制性動机(Controlled motivation)两种类型,并参考了Wang的研究成果[17],将突发公共卫生事件参与动机分为自主性动机和控制性动机两个维度,这一分类也体现和涵盖了个体动机存在的自愿性和强迫性两个面向标准。其中,自主性动机是指网络社群用户主动为了维系和加强与网络社群的关系而参与突发公共卫生事件,共设3个题项;控制性动机则指网络社群用户迫于其他网络社群成员的压力参与突发公共卫生事件,共设3个题项。行为态度主要参考陆诗雨和金兼斌的研究成果[44],共设3个题项;自我效能感主要参考王仕茹等人的研究成果[45],共设4个题项;参与意愿主要参考Hong的研究成果[46],共设3个题项。上述量表的具体测量题项参见表1。所有测量均采用李克特五级等距量表,用1~5表示对问题的同意程度。其中,“1”为非常不同意,“2”为不同意,“3”为不确定,“4”为同意,“5”为非常同意。

3.2 数据收集与样本构成

本研究主要探讨网络社群用户突发公共卫生事件参与行为的影响因素,因此填写调查问卷前,先确认受访者是否是网络社群用户。调查问卷方法主要采取方便抽样和滚雪球相结合的方式,进行纸质问卷填答。由于经济社会发展水平的较大差异,我国不同地区的居民媒介使用行为存在地区差异[47]。本研究为了增加抽样调查的覆盖面,提升研究结果的普适性和准确性,首先,根据地理区域均衡原则,分别选择东部地区的北京、上海、山东和广东,中部地区的江西、湖南和安徽,西部地区的云南、广西和甘肃等十个省(区)市作为调查目的地。其次,根据所选取调查目的地的城乡人口结构,等比例选取居住在城市和农村的网络社群用户。问卷调查发放和收集从2018年9月到10月,共发放问卷1700份,最终回收问卷1486份,采用人工判断的方式,剔除填答不完整和明显不认真填答的问卷,最终回收有效问卷1249份,有效问卷率73.47%。

4 数据分析、假设检验与结论

4.1 信度及收敛效度分析

采用Cronbachs α 系数值来判别问卷的内部一致性,其表达性参与、行动性参与、自主性动机、控制性动机、行为态度、参与意愿各分量表的Cronbachs 分别为0.865、0.903、0.851、0.881、0.820和0.835,所有变量的Cronbachs α 值均大于0.7,所有题项构成的总量表α系数达到0. 932,说明该问卷分量表和整体问卷具有较高的信度。

通过验证性因子分析验证测量模型的有效性和可靠性。对收集数据进行验证性因子分析(CFI),结果中,各测量题项与所度量的潜变量的标准负荷均大于0.70,t值均大于1.96的临界值。同时各潜变量AVE值均大于0.5,复合信度(CR)均大于0.7,表明问卷数据的收敛性较好。

此外,对所有潜变量进行相关系数及AVE平方根计算,所有潜变量的AVE的平方根均大于其对应的相关系数绝对值,表明各潜变量之间的判别效度较高。对各个变量进行相关性分析发现,主要变量之间显著相关,与本研究预期的变量相关关系相一致,从而初步验证了相关研究假设。

4.2 路径分析及假设检验

为了考察网络社群用户参与突发公共卫生事件的动机对实际行为影响的具体作用路径,分别以自主性动机和控制性动机为自变量,表达性参与和行动性参与为因变量,行为态度、自我效能感和参与意愿为中介变量,建构网络社群用户突发公共卫生事件参与动机与行为关系理论模型。使用Amos22.0对初始模型进行估计,从初始模型的拟合结果,RMR=0.024, RMSEA = 0.042,GFI=0.951,AGFI=0.937,NFI=0.953,RFI=0.944,TLI=0.961,IFI=0.967,PGFI=0.741,PNFI=0.808,PCFI=0.820,CN=447,除χ2/df =3.21,略高于3的指标外,各项指标均在可接受范圍之内。整体来看,该理论模型的拟合效果比较理想。为了进一步提升理论模型拟合效果,根据理论模型估计输出的修正指标系数(MI),依次对AP1和AP4,SE1和SE2的误差变量之间建立共变关系,可实现理论模型与样本数据间适配度的最大改善,两次模型修正分别至少可减少的卡方值为47.106和20.375。

在依次对测量题项AP1和AP4,SE1和SE2的误差变量之间建立共变关系之后,运用AMOS22.0对修正后的模型进行重新估计,修正模型的拟合结果指标分别为RMR=0.024, RMSEA = 0.038,GFI=0.957,AGFI=0.944,NFI=0.959,RFI=0.951,TLI=0.973,IFI=0.968,CFI=0.973,PGFI=0.740,PNFI=0.800,PCFI=0.818,CN=511,χ2/df =2.289,所有指标均在可接受范围之内,其大部分指标较初始模型均有提高,这说明修正模型的拟合效果非常理想。

如图2所示,所有路径系数绝对值均在0~1之间,研究假设对应的t检验均达到0.05的显著水平,这表明所有假设均获得实证支持。具体而言,自主性动机和控制性动机显著正向影响网络社群用户突发公共卫生事件表达性参与和行动性参与;自主性动机和控制性动机显著正向影响网络社群用户突发公共卫生事件参与的行为态度、自我效能感和参与意愿;行为态度显著正向影响网络社群用户突发公共卫生事件参与意愿。自我效能感显著正向影响网络社群用户突发公共卫生事件参与意愿和行为;网络社群用户参与突发公共卫生事件的意愿显著正向影响其实际参与行为。根据上述检验结果,所有研究假设检验结果最终都获得支持效果。

4.3 中介效应检验

为了进一步考察参与动机在网络社群用户突发公共卫生事件参与动机与参与行为的影响机制,本研究按照Hayes提出的Bootstrap分析方法进行中介效应检验[48]。运用PROCESS宏程序中的Model 6,样本量选择10 000,在95%置信区间。分别以自主性动机和控制性动机为自变量,表达性参与和行动性参与为因变量,以行为态度和自我效能感为第一中介变量,参与意愿为第二中介变量,依次检验行为态度、自我效能感和参与意愿在突发公共卫生事件参与动机与参与行为关系中的链式中介作用,具体检验结果见表2。

如表2所示,如果所有中介路径效应的置信区间的下限(LLCI)和上限(UICI)之间均不含0值,说明中介效应显著。除了“自主性动机/控制性动机→行为态度→表达性参与/行动性参与”的中介效应不显著外,其他中介路径效应均为显著。具体中介效应路径包括:自我效能感和参与意愿,在网络社群用户突发公共卫生事件参与动机和行为之间具有中介作用;行为态度和参与意愿,以及自我效能感和参与意愿均在网络社群用户突发公共卫生事件参与动机和行为之间具有链式中介作用。

4.4 结论

一是参与动机显著正向影响网络社群用户突发公共卫生事件参与行为,还显著正向影响用户突发公共卫生事件参与态度、效能感和意愿。具体而言,自主性动机和控制性动机对网络社群用户突发公共卫生事件表达性和行动性参与行为均具有显著正向影响,同时还显著正向影响网络社群用户参与突发公共卫生事件的行为态度、自我效能感和参与意愿。

二是行为态度、自我效能感和参与意愿,对网络社群用户突发公共卫生事件参与行为具有显著影响。具体影响路径包括,行为态度和自我效能感显著正向影响网络社群用户突发公共卫生事件参与行为,行为态度和自我效能感显著正向影响网络社群用户突发公共卫生事件参与意愿,以及参与意愿显著预测网络社群用户突发公共卫生事件的参与行为。

三是行为态度、自我效能感和参与意愿,在网络社群用户突发公共卫生事件参与动机和行为之间具有多重中介作用。具体中介作用路径包括,参与动机分别通过自我效能感和参与意愿的中介作用,对网络社群用户突发公共卫生事件表达性参与和行动性参与产生间接影响;参与动机分别通过行为态度和参与意愿,自我效能感和参与意愿的链式中介作用,对网络社群用户突发公共卫生事件参与行为产生间接影响。

5 启示

参与动机对网络社群用户参与突发公共卫生事件的影响同时表现在行为和心理层面。在行为层面上,无论是主动为了维系与网络社群的关系,还是迫于其他网络社群成员的压力而参与突发公共卫生事件,群体性动机不仅显著影响网络社群用户突发公共卫生事件参与行为与心理,与既有研究多从自主性动机单一视角考察自我决定动机对行为的影响[49]不同的是,本文发现源于其他网络社群成员压力的控制性动机,同样也会对用户突发公共事件参与行为产生显著促进作用,从而构建了自主性和控制性双动机驱动的参与行为的影响路径。因此,做好网络社群管理工作,加强网络社群社会责任建设,需要同时强化网络社群用户参与突发公共卫生事件的自主性动机和控制性动机,进而全面提升网络社群用户突发公共卫生事件参与水平。

此外,自主性动机与控制性动机还显著影响网络社群用户突发公共卫生事件参与行为态度、自我效能感和参与意愿。网络社群用户参与突发公共卫生事件的动机越强,其参与突发公共卫生事件的态度越积极,对自身参与突发公共卫生事件的自我效能评价也越高。网络社群用户突发公共卫生事件参与动机越强烈,其参与突发公共卫生事件的意愿越强。由此可见,无论是自主性动机,还是控制性动机,都不仅会引起网络社群用户突发公共卫生事件行为的变化,还会触发网络社群用户对参与突发公共卫生事件的心理变化。

除了受到参与动机的直接影响之外,网络社群用户突发公共卫生事件参与行为还受到行为态度、自我效能感和参与意愿等心理因素的影响。网络社群用户对参与突发公共卫生事件的态度越积极,其参与突发公共卫生事件的意愿越强烈。这表明行为态度是网络社群用户突发公共卫生事件参与意愿的显著预测变量,态度是产生意愿的先行指标。要激发网络社群用户突发公共卫生事件参与意愿,引导网络社群用户树立突发公共卫生事件参与的积极态度至关重要。

网络社群用户突发公共卫生事件参与效能感越高,其参与突发公共卫生事件的意愿越强,也越倾向于实施、产生突发公共卫生事件参与行为。这表明动机可以有效预测自我效能感,当网络社群用户参与突发公共卫生事件的动机得到强化,其对自身参与突发公共卫生事件的能力评价也会随之上升。

另外,研究发现参与意愿能够显著预测网络社群用户公共卫生事件实际参与行为。由此可见,除了参与动机之外,行为态度、自我效能感、参与意愿也是网络社群用户突发公共卫生事件参与行为的有效预测变量。其启示意义在于,除了要系统分析参与动机之外,还需要系统调查网络社群用户深层心理,有针对性培育对突发公共卫生事件参与行为的积极态度,提升用户对参与突发公共卫生事件的自我效能感,提高用户参与突发公共卫生事件的意愿,从而切实提升网络社群用户突发公共卫生事件参与行为水平。

6 结语

本研究在理论层面上,通过行为态度、自我效能感和参与意愿等心理变量的引入,深化了传统的“动机—行为”理论解释模型,更为深入解析了网络社群用户参与突发公共卫生事件行为的生成机理,从而更深层次地揭示了网络社群用户突发公共卫生事件参与行为的复杂影响因素,同时也丰富和拓展了自我决定理论和计划行为理论研究的对象和领域。其实践启示是,需要关注参与动机對网络社群用户突发公共卫生事件参与行为的直接影响,还要重视参与动机通过行为态度、自我效能感和参与意愿的中介作用,对网络社群用户突发公共卫生事件参与行为的间接效应,最终系统构建参与动机对网络社群用户突发公共卫生事件参与行为的驱动体系。通过探究从动机到行为之间的心理机制,有助于更深层地了解网络社群用户突发公共卫生事件参与行为的生发机制,从而更好地开展针对网络社群用户突发公共卫生事件参与行为的引导。需要指出的是,本研究采用问卷调查法,但问卷调查存在概念操作性定义难以精准性化、自我报告内容与实际行为之间的差距等问题,未来研究还应综合运用更加多元的方法,丰富和深化本研究相关研究结论。

参考文献:

周莉,李晓,黄娟.政务微博在突发事件中的信息发布及其影响[J].新闻大学, 2015(2):144-152.

高芳芳.突发公共卫生事件传播理论模型与实证研究[J].浙江传媒学院学报, 2016(4):84-89.

DECI E L, RYAN R M. Intrinsic motivation and self-determination in human behavior [J]. New York: Plenum Publishing Co. ,1985.

VANSTEENKISTE M, RYAN R M, DECI E L. Self-determination theory and the explanatory role of psychological needs in human well–being [M]//Capabilities and happiness. Oxford:Oxford University Press,2008: 187-223.

DECI E L, RYAN R M. The“what” and“why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior [J]. Psychological inquiry, 2000, 11(4): 227-268.

GILLET N, GAGN? M, SAUVAG?RE S, et al. The role of supervisor autonomy support, organizational support, and autonomous and controlled motivation in predicting employees satisfaction and turnover intentions [J]. European Journal of Work and Organizational Psychology, 2013, 22(4): 450-460.

YOON C, ROLLAND E. Knowledge-sharing in virtual communities: familiarity, anonymity and self-determination theory [J]. Behaviour & Information Technology, 2012, 31(11):1133-1143.

AJZEN I. Attitude structure and behavior [M]//Attitude structure and function, Lawrence Erlbaum Associates. NJ:Hillsdale, 1989: 241-274.

TAYLOR S, TODD P A. Understanding information technology usage: a test of competing models [J]. Information Systems Research, 1995, 6(2):144-176.

LU Y, ZHOU T, WANG B. Exploring Chinese users acceptance of instant messaging using the theory of planned behavior, the technology acceptance model, and the flow theory [J]. Computers in human behavior, 2009, 25(1): 29-39.

HAGGER M S, CHATZISARANTIS N L D. Integrating the theory of planned behaviour and self-determination theory in health behaviour: a meta-analysis [J]. British journal of health psychology, 2009, 14(2): 275-302.

JACOBS N, HAGGER M S, STREUKENS S, et al. Testing an integrated model of the theory of planned behaviour and self‐determination theory for different energy balance-related behaviours and intervention intensities[J]. British Journal of Health Psychology, 2011, 16(1): 113-134.

COLMAN A M. A dictionary of psychology [J]. Oxford Paperback Reference, 2001, 15(3):349-351.

JUGERT P, ECKSTEIN K, NOACK P, et al. Offline and online civic engagement among adolescents and young adults from three ethnic groups[J]. Youth Adolesc, 2013, 42(1):123-135.

薛可,余來辉,余明阳.公共危机传播中社交媒体用户的参与动机与行为研究[J].新闻界,2017(9):59-66.

PALEN L, HILTZ S R, LIU S B. Online forums supporting grassroots participation in emergency preparedness and response[J]. Communications of the ACM, 2007, 50(3): 54-58.

WANG X. How do people participate in social network sites after crises? a self-determination perspective[J]. Social Science Computer Review, 2014, 32(5):662-677.

PEARCE J L. Job attitude and motivation differences between volunteers and employees from comparable organizations [J]. Journal of Applied Psychology, 1983, 68(4):646-652.

VANSTEENKISTE M, ZHOU M, LENS W, et al. Experiences of autonomy and control among Chinese learners: Vitalizing or immobilizing? [J]. Journal of educational psychology, 2005, 97(3): 468.

ISO-AHOLA S E. Toward a social psychological theory of tourism motivation: a rejoinder [J]. Annals of tourism research, 1982, 9(2): 256-262.

翟玥,夏志杰,王筱莉,等.突发事件中公众参与应对社会化媒体不实信息的意愿研究[J].情报杂志, 2016, 35(9):104-110.

张鼎昆,方俐洛,凌文辁.自我效能感的理论及研究现状[J].心理科学进展, 1999, 17(1): 39-43.

SCHUNK D H. Self-efficacy and academic motivation [J]. Educational psychologist, 1991, 26(3-4): 207-231.

Maddux J E, Rogers R W. Protection motivation and self-efficacy: A revised theory of fear appeals and attitude change [J]. Journal of experimental social psychology, 1983, 19(5): 469-479.

JACOBS N, HAGGER M S, STREUKENS S, et al. Testing an integrated model of the theory of planned behaviour and self-determination theory for different energy balance-related behaviours and intervention intensities[J]. British Journal of Health Psychology, 2011, 16(1): 113-134.

CHAN D K C, DIMMOCK J A, DONOVAN R J, et al. Self-determined motivation in sport predicts anti-doping motivation and intention: A perspective from the trans-contextual model [J]. Journal of Science and Medicine in Sport, 2015, 18(3): 315-322.

CHIN C Y, LU H P, WU C M. Facebook usersmotivation for clicking the “like” button [J]. Social Behavior and Personality: an international journal, 2015, 43(4): 579-592.

HAGGER M S, HARDCASTLE S J, CHATER A, et al. Autonomous and controlled motivational regulations for multiple health-related behaviors: between-and within-participants analyses[J]. Health Psychology and Behavioral Medicine: An Open Access Journal, 2014, 2(1): 565-601.

袁留亮.環境支持对 QQ 群成员持续共享的意愿影响:自主动机的中介作用[J].电化教育研究, 2016, 37(6): 61-69.

FISHBEIN M, AJZEN I. Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research [M]. MA: Addison Wisely,1975.

LIN H F. Effects of extrinsic and intrinsic motivation on employee knowledge sharing intentions [J]. Journal of Information Science, 2007, 33(2):135-149.

沙勇忠,田生芃,肖桂芳.在线公共事务讨论的用户参与行为影响因素研究[J].图书与情报, 2015, 2015(3):125-133.

洪巍,吴林海,王建华,等.食品安全网络舆情网民参与行为模型研究:基于12个省、48个城市的调研数据[J].情报杂志, 2013(12):18-25.

GLANZ K, RIMER B K, LEWIS F M. Health behavior and health education: theory, research, and practice [M]. Hoboken:John Wiley & Sons, Inc.,2008.

BANDURA A. Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change [J]. Psychological review, 1977, 84(2): 191-215.

PRUSSIA G E, ANDERSON J S, MANZ C. Self-leadership and performance outcomes: the mediating influence of self-efficacy [J]. Journal of Organizational Behavior, 1998, 19(5):523-538.

VAUGHAN E, TINKER T. Effective health risk communication about pandemic influenza for vulnerable populations [J]. American Journal of Public Health, 2009, 99(S2): S324-S332.

周翔,刘欣,程晓璇.微博用户公共事件参与的因素探索:基于政治效能感与社会资本的分析[J].江淮论坛,2014(3): 136-143.

AJZEN I. From intentions to actions: a theory of planned behavior [M]//Action control. Berlin,Heidelberg: Springer,1985: 11-39.

AJZEN I. The theory of planned behavior [J]. Organizational Behavior & Human Decision Processes, 1991,50(2):179-211.

朱文祯,陈哲贤.探讨虚拟社区之知识分享行为:以在线游戏社群为例[J].电子商务研究, 2007,5(1): 55-79.

WARREN A M, SULAIMAN A, JAAFAR N I. Social media effects on fostering online civic engagement and building citizen trust and trust in institutions [J]. Government Information Quarterly, 2014, 31(2):291-301.

CHEN J. Can online social networks foster young adults civic engagement? [J]. Telematics and Informatics, 2017, 34(5): 487-497.

陆诗雨,金兼斌.社会网络中科学信息消费机制初探:对TPB模型验证与修正的实证研究[J].新闻与传播研究,2014(10):41-52.

王仕茹,黄恒奖,杨昀璇.发言或缄默:心理安全与自我效能在社会资本影响社群网站用户知识分享行为上所扮演的中介角色[J].台大管理论丛,2016, 26(2): 37-71.

HONG H. Government websites and social medias influence on government-public relationships [J]. Public Relations Review, 2013, 39(4): 346-356.

张志安,沈菲.中国受众媒介使用的地区差异比较[J]. 新闻大学, 2012, 6(6):8-14.

HAYES A F. Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: a regression-based approach [M]. New York:Guilford Press, 2017.

馮玉娟,毛志雄.高中生身体活动意向和行为的促进策略:自我决定动机对TPB的贡献[J]. 体育科学, 2014, 34(8):64-69.

余来辉 广东财经大学人文与传播学院讲师。 广东广州,510320。

金恒江 重庆大学新闻学院讲师。 重庆,401331。

(收稿日期:2020-09-10 编校:曹晓文,谢艳秋)