降温贴敷贴昆仑太溪改善踝部骨折患者肿痛的效果研究

2021-11-03樊建林

樊建林

南京中医药大学附属连云港市中医院,江苏连云港 222004

踝部骨折是一种常见的骨折类型,损伤部位易出现肿痛[1]。持续的肿痛易使患者神经系统发生病变,若未采取及时的治疗措施,会增加并发症的风险,延长骨折愈合时间[2]。因此,对骨折后伴有肿痛患者应尽快采取消肿和止痛治疗。目前,冰敷是治疗骨折肿痛的常用方法,其能够降低肿痛部位局部皮肤的温度,降低机体神经末梢敏感性,同时提高机体疼痛阈值,从而发挥消肿、止痛的效果;但长时间冰敷会减少伤口周围的血流量,不利于伤口的愈合,还易引发继发效应。中医学认为,闭者不通,不通则痛[3]。将降温贴贴于昆仑穴和太溪穴,透过皮肤至肌肉纹理后直达经络,发挥疏通经络的效果,经络通后则可改善肿痛。但是,临床上尚未有关于降温贴改善踝部骨折患者肿痛患报道。鉴于此,该研究方便选取2018年1月—2020年10月该院收治的86例踝部骨折患者作为研究对象,旨在探讨降温贴敷贴昆仑太溪对踝部骨折患者肿痛的改善效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

方便选取该院收治的86例踝部骨折患者进行研究,随机分为两组,研究组与对照组各43例。研究组中,男女例数为27例、16例;年龄20~66岁,平均(41.45±5.67)岁;病程2~7 h,平均(4.06±0.35)h。对照组中,男女例数为26例、17例;年龄19~68岁,平均(41.54±5.69)岁;病程2~7 h,平均(4.02±0.33)h。该研究所已经过伦理委员会批准。两组的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

纳入标准:①患者知情同意该研究;②有明确下肢外伤史,X线片显示踝部骨折者;③均为闭合性骨折,且是单侧肢体者;④受伤后2~7 h内入院就诊者。

排除标准:①皮肤破损者;②合并骨肿瘤、骨结核等病理性骨折者;③不愿配合或拒绝参与者;④合并严重心肝肾疾病者;⑤合并精神疾病者。

1.2 方法

对照组予以持续冰袋冷敷,将冰袋(规格:200 mL加厚注水冰袋)用毛巾包裹后置于患者踝部的肿胀部位,当患者感觉冰袋制冷效果不明显时应及时进行更换,持续冷敷72 h。冰袋制作:在200 mL加厚注水冰袋注入自来水,将冰袋封口,放入冰箱冷冻。

研究组予以降温贴(规格:120 mm×50 mm)敷贴,将降温贴贴于昆仑穴和太溪穴,绕踝1圈。每隔8 h更换一次降温贴,连续敷贴72 h。

1.3 观察指标

采用疼痛视觉模拟评分量表(visual analoguescale,VAS)[4]评估疼痛程度,其中:①轻度疼痛:0~3分,不影响睡眠;②中度疼痛:4~6分,轻度影响睡眠;③重度疼痛:7~10分,不能入睡或需服用止痛药才可入睡。

舒适度:按照Likert 1~5级进行评分,满分5分,得分与舒适度呈正相关。

肿胀程度[5]:①Ⅰ度肿胀:伤口周围稍肿胀,存在皮纹,患侧与健侧同部位的周径差不超过0.5 cm;②Ⅱ度肿胀:伤口周围肿胀明显,皮肤张力升高,皮纹消失,无水泡,周径差0.5~1 cm;③Ⅲ度肿胀:伤口周围肿胀显著,患肢伴有不适感,出现张力性水泡,周径差大于1 cm。

两组的周径值测量与周径差计算均由同一名康复治疗师进行操作。

1.4 统计方法

采用SPSS 21.0统计学软件行数据处理,计量资料以((±s)表示,组间差异比较采用t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

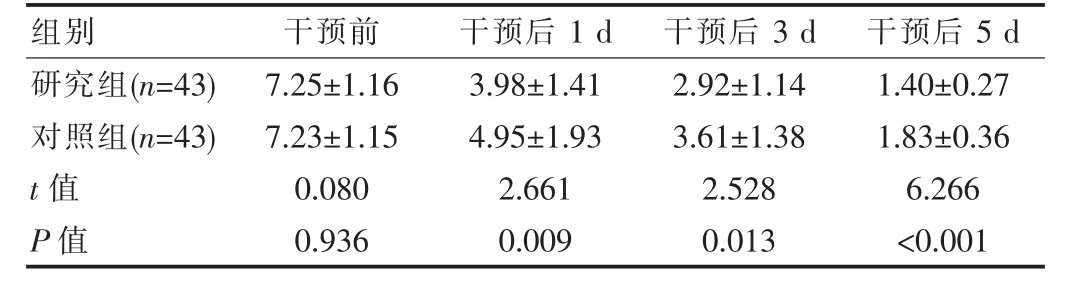

2.1 两组患者的VAS评分对比

研究组治疗后1 d、3 d和5 d的VAS评分低于治疗前和对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者的VAS疼痛评分对比[((±s),分]

表1 两组患者的VAS疼痛评分对比[((±s),分]

组别干预前干预后1 d 干预后3 d 干预后5 d研究组(n=43)对照组(n=43)t值P值7.25±1.16 7.23±1.15 0.080 0.936 3.98±1.41 4.95±1.93 2.661 0.009 2.92±1.14 3.61±1.38 2.528 0.013 1.40±0.27 1.83±0.36 6.266<0.001

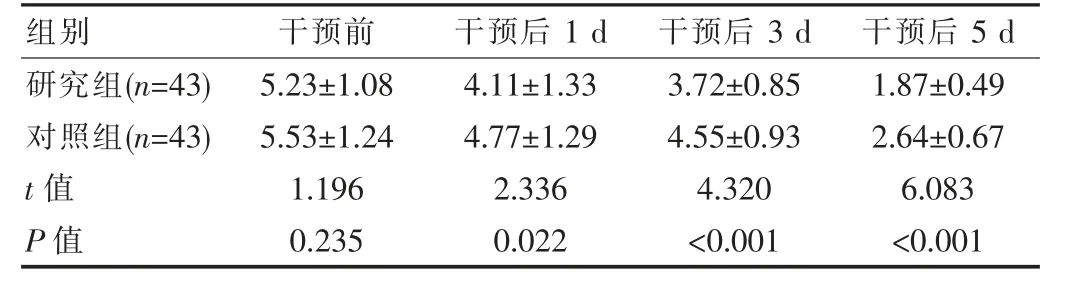

2.2 两组患者的肿胀程度(周径差)对比

研究组治疗后1 d、3 d、5 d患肢的周径差小于对照组和治疗前,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者的肿胀程度对比[((±s),cm]

表2 两组患者的肿胀程度对比[((±s),cm]

组别干预前干预后1 d 干预后3 d 干预后5 d研究组(n=43)对照组(n=43)t值P值5.23±1.08 5.53±1.24 1.196 0.235 4.11±1.33 4.77±1.29 2.336 0.022 3.72±0.85 4.55±0.93 4.320<0.001 1.87±0.49 2.64±0.67 6.083<0.001

2.3 两组患者的舒适度得分比较

与对照组比较,研究组的Likert评分更高,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者的舒适度得分对比[((±s),分]

表3 两组患者的舒适度得分对比[((±s),分]

组别Likert评分研究组(n=43)对照组(n=43)t值P值3.84±1.11 2.43±0.72 6.988<0.001

3 讨论

肿痛是踝部骨折后的常见临床症状。以往临床多采取体位调节、口服消肿药物、止痛剂的使用、中药活血消肿汤剂口服、加压冷疗仪及冰袋冷敷等方式减轻踝部骨折肿胀与疼痛。由于活血消肿汤制作繁琐,临床使用较少;加压冷疗仪的仪器价格较高,尚未在临床上广泛应用。目前,冰袋冷敷广泛应用于骨折后肿痛的治疗中,冰袋冷敷能够促进毛细血管收缩,降低血管壁通透性,并减轻骨折部位局部的充血肿胀[6]。但冰袋冷敷只能够起到缓解作用,不能够起到治疗效果;同时持续冷敷易出现冷的继发反应,降低患者的舒适感,不利于患者恢复。研究显示,降温贴敷贴对骨科疾病引起的肿痛具有一定的治疗效果[7]。孔爱华[8]的研究表明,扁桃体术后应用降温贴外敷下颌区,可有效地缓解术后创口疼痛。降温贴是一种常用的外用贴剂,其主要的成分为高分子凝胶和薄荷油等,其利用水分子蒸发来迅速降低患者体表温度,用时降低血管壁的通透性及神经末梢的敏感性,以发挥缓解疼痛和肿胀的效果[9]。降温贴中的薄荷油外用可麻醉患者神经末梢,起到消炎、止痛的效果[10]。中医学认为,骨折肿胀疼痛为伤后气机失调,经络闭塞所致[11]。将降温贴敷贴在踝部的昆仑穴和太溪穴,利用降温贴中薄荷油的强穿透性,透过踝部皮肤至肌肉纹理后直达经络,发挥疏通经络的作用,从而缓解伤口部位的肿痛[12-15]。

该研究结果显示,研究组干预后1 d(4.95±1.93)分、3 d(2.92±1.14)分、5 d(1.40±0.27)分的VAS评分明显低于对照组(3.98±1.41)分、(3.61±1.38)分、(1.83±0.36)分和干预前(7.25±1.16)分(P<0.05)。该研究结果与相关学者的结果基本一致[16]。提示:降温贴敷贴昆仑穴和太溪穴可改善踝部骨折的疼痛症状。考虑原因可能为:①将降温贴敷贴于踝部昆仑穴和太溪穴,可起到物理降温的效果,利用其成分中的薄荷油对神经末梢进行麻醉,以达到消炎止痛的效果。②降温贴敷贴于踝部昆仑穴和太溪穴能够对局部组织的细胞活动产生抑制,同时起到物理降温和药物治疗的作用,降低机体神经末梢的敏感性后以减轻疼痛症状[15]。

徐文强等[17]的研究结果曾报道,研究组干预后1 d(4.11±1.33)cm、3 d(3.72±0.85)cm、5 d(1.87±0.49)cm的患肢周径差明显低于对照组 (4.77±1.29)、(4.55±0.93)、(2.64±0.67)cm和干预前(5.23±1.08)cm(P<0.05)。该研究结果与徐文强等的研究结果基本一致。提示降温贴敷贴昆仑穴和太溪穴可改善踝部骨折的肿胀症状。分析原因可能为:将降温贴敷贴于踝部的昆仑穴和太溪穴,利用薄荷油的强穿透性,透过皮肤至肌肉纹理后直达经络,发挥疏通经络的效果,经络通后则创伤部位肿胀改善,从而缓解踝部骨折的肿胀症状[18]。

该研究数据显示,研究组干预后的Likert评分(3.84±1.11)分明显高于对照组(2.43±0.72)分(P<0.05)。结果说明降温贴敷贴昆仑穴和太溪穴可提高踝部骨折患者的舒适度。考虑原因可能为长时间冰敷会减少伤口周围的血流量,易引发继发效应[19-20]。而降温贴敷贴于踝部昆仑穴和太溪穴对创伤部位刺激小,进而舒适度更高[21]。

综上所述,降温贴敷贴昆仑穴和太溪穴可改善踝部骨折患者的肿痛症状,同时提高患者的舒适度,有利于患者快速康复。