澜湄流域防控跨境犯罪联合执法路径构建:反洗钱的视角

2021-11-02李春

李 春

(云南大学 法学院,云南 昆明 650091)

近年来澜湄流域非传统安全问题引发国际社会广泛关注,其中各类跨境犯罪危害尤其显著,亟需对联合执法资源进行整合,提高安全指数。本文从遏制各类严重跨境犯罪资金清洗的反洗钱视角楔入,对澜湄地区安全需求和执法供给进行实证和理论剖析,在国际、区域、中国3个层次上探析澜湄流域联合执法路径选择,以期对守望相助的区域安全命运共同体构建有所裨益。

一、问题提出的背景及意义

澜沧江—湄公河沿岸六国因其特殊地缘政治关系和复杂历史纠葛,对国际格局有微妙的杠杆或支点作用,许多国家和组织在澜湄流域陆续建立了十多个合作机构,以致造成区域“机制拥堵”现象。当前的国内外研究大多着眼于国际制度设计、机制合作权衡,经济诉求和政治考量,对安全保障和执法合作切入点的关注度明显缺乏。

2016年在澜湄流域正式启动的澜湄合作机制,是流域国家从领导人层面自主建立并发展的合作机制。其建立的内驱力源于流域各国社会安全稳定和经济持续平稳发展的需要,外部推动力来自中国主动担当的责任感和引领力。2019年末持续至今的世界疫情变幻,2020年9月美国与湄公河国家正式启动的美湄伙伴关系,以及一些有利益觊觎之心的域外国家角力,增加了澜湄流域合作外部因素的不确定影响力。

各种力量博弈中,中国主导的澜湄合作机制在众多机制中突出了对水资源和联合执法安全的关注和行动,具有化解重叠的明确引领,颇具竞争力。当前澜湄地区毒品、走私、暴恐、偷渡、诈骗、拐卖人口、赌博等一系列严重跨境犯罪都涉及到延续犯罪链条和提供犯罪补给的洗钱活动,上游犯罪的多样性汇总到下游犯罪洗钱罪的单一性就为联合执法提供切中肯綮的突破点和“以点带面”的合作空间。由于洗钱犯罪是国际社会达成共识并予以制度保障合作的国际性犯罪,因此以反洗钱视角楔入审视澜湄合作,可以最大限度超越“拥堵”导致的众语喧哗,在整合执法资源和搭建执法平台基础上提出“中国路径”,从而回应澜湄流域各国对跨境安全问题的关切和对区域安全公共产品的需求。

二、澜湄流域防控跨境犯罪联合执法需求

笔者从2011年至2017年对澜湄流域六国的警务人员联合执法进行问卷调查和深度访谈,在实证基础上对以反洗钱合作为代表的联合执法机制需求做出以下分析:

(一)技术路径:样本选择和内容设计

1.样本选择:澜湄流域合作区域(柬埔寨、越南、老挝、缅甸、泰国、中国6个国家)执法人员回答问卷。数据采样时间和地点为2012—2014年在中国举办的外国高级警务人员培训班和2014年中国边境调研。有效分析样本总数为77份。

其中与中国接壤的缅甸、老挝、越南的反洗钱认知分析中,选择了2012老挝班15份、2013年缅甸班15份作为样本;越南无单独成班的调查样本,人数较少,问卷分析选择2012年、2013年、2014年3个外警多国班中的越南高级警务人员的8份有效问卷作为分析样本。

泰国样本抽取了2013年至2014年3个外警多国班中的14份有效问卷;柬埔寨则以2013年的柬埔寨高级警务人员培训班10份有效问卷作为分析样本;中国以2014年3月笔者到云南边境地区所做的15份有效问卷作为分析样本。

2.内容设计:首先是反洗钱的意识和现状分析,柬埔寨、越南、老挝、缅甸、泰国五国以问卷的3个问题作为分析依据。具体内容为:①你了解什么是洗钱犯罪吗?②你们国家有洗钱犯罪吗?③你觉得洗钱犯罪对你们国家危害严重吗?由于中方调查以反洗钱的侦查或协查作为主要内容,因此在比较中采用以问卷的第1题和第3题作为分析依据。

其次是六国洗钱犯罪上游犯罪涉及的各类跨境犯罪种类分析,样本采集依据同上。因洗钱犯罪的上游犯罪内容驳杂,其内涵、表现形式、具体种类都需要理论分析和实践验证,最终以立法确定,但因国情有异、立法不同,洗钱犯罪的上游犯罪范畴并无一个精确统一规定。根据澜湄地区和国际社会对跨境犯罪的共识,以及涉及资金清洗的各类严重犯罪,问卷设计了对上游犯罪的多选题,以问卷中第6题:“你认为哪些犯罪所得属于洗钱范畴”,选项为:“A走私、B贩毒、C贪污、D金融诈骗、E电信诈骗、F赌博、G恐怖活动、H黑社会犯罪、I其他”,作为对洗钱犯罪上游犯罪分析的依据。

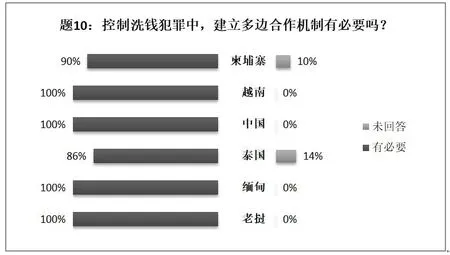

第三是合作需求的分析。问卷的第10题设计了:“控制洗钱犯罪中,建立多国合作机制有必要吗?”的题目。样本采集依据同上。

(二)实证需求分析:需求和种类

1.反洗钱的意识具备,执法合作需求强烈

通过77份有效问卷分析,老挝、泰国和中国对洗钱犯罪的知晓率为93%,缅甸、越南、柬埔寨的知晓率为100%;在对危害性的认识中,中国、柬埔寨、泰国、越南、缅甸高度一致,老挝对危害性认识的共识为87%。如表1所示:

表1 2012—2014老缅越泰柬中警务人员反洗钱认知及危害性认识分析

从表1分析呈现的澜湄流域合作区域反洗钱认知和洗钱犯罪现状分析中,缅甸、越南、柬埔寨的高级警务人员都表现为对洗钱犯罪认知度较高,老挝、泰国、中国警务人员则有认知困惑之处。从对洗钱犯罪现状及国家的危害性剖析中,可以看到缅甸、越南、泰国、柬埔寨、中国保持对此问题认识的高度一致,认为危害严重,老挝对洗钱现状及其危害性认识稍逊其他澜湄合作区域国家。

因问卷调研对象皆为高级警务人员,因此本问卷中反洗钱多边合作机制内涵更强调反洗钱联合执法合作,问卷的第10题回答分析结果如表2和图1所示:

表2 老缅越泰柬中建立反洗钱多边合作机制必要性调查结果

图1 老缅越泰柬中建立反洗钱多边合作机制必要性分析对比

由表2和图1可见,澜湄合作区域:柬埔寨、越南、老挝、缅甸、泰国、中国建立反洗钱多边合作机制必要性分析中柬埔寨合作意愿表现为90%(19份问卷中有9份选择了“必要”,1份没有回答);泰国表现为86%(14份问卷中有12份选择了“必要”,有2份没有回答),老挝、缅甸、中国、越南都表现为100%。从中可以看出反洗钱联合执法在必要性认识上趋同度较高。

2.涉及洗钱犯罪的上游犯罪种类认知呈现不同取向

澜湄流域因为不同文化背景和立法旨趣,对洗钱犯罪的上游犯罪的种类认知呈现了不同的取向(详见图2)。

图2 澜湄流域六国洗钱上游犯罪种类认知分析

从图2可以看出,与反洗钱认知和洗钱犯罪现状分析中出现的高度一致相反,针对洗钱犯罪的上游犯罪的种类范畴,老挝、缅甸、中国、泰国、越南、柬埔寨出现了明显的差异性,老挝在“A走私、B贩毒、C贪污、D金融诈骗、E电信诈骗”5个选项中都出现了比例较高的多选;缅甸则在“B贩毒、F赌博”出现了比例较高的多选;越南对“A走私、B贩毒、C贪污、D金融诈骗、F赌博、G恐怖活动、H黑社会犯罪”7类上游犯罪呈现较低的认可程度,对“E电信诈骗”则一致未选择;泰国则对8个选项都保持70%—80%的中高度认可水平,其中对“A走私、D金融诈骗”认可程度仅为71%,对“B贩毒、C贪污、F赌博、G恐怖活动”表现出86%的一致认可。柬埔寨对8个选项都有涉及,但都呈现20%—70%的较低的认可度,其中对“D金融诈骗、E电信诈骗、G恐怖活动”3个选项认可度最低,仅为20%,对“B贩毒、C贪污”认可度较高,为60%—70%;中国对“A走私、B贩毒”2类上游犯罪认可程度最高,对“E电信诈骗和G恐怖活动”认可度最低。

3.结论:澜湄流域反洗钱特点决定防控跨境犯罪联合执法必要性

结合持续多年的问卷分析及深度访谈分析,澜湄流域的洗钱犯罪特征既有共同性又有差异性,但反洗钱的共同需求和特点决定联合执法防控跨境犯罪甚为必要:(1)各国警务人员对跨境犯罪衍生的洗钱犯罪危害性达成共识,联合执法防控跨境犯罪合作需求强烈;(2)洗钱犯罪上游犯罪种类繁多,因毒品犯罪导致的涉毒洗钱最为严峻,禁毒合作深入人心;(3)经济欠发达、民族宗教情况复杂的澜湄地区对涉恐融资防控意识需要强化,日趋严重的电信诈骗需引起重视,跨境赌博问题存在隐患;(4)各国洗钱犯罪黑数较大,存在“破窗效应”,洗钱方式简单;(5)未来跨境反洗钱风险日益增长,形式向科技化和隐秘化发展,在访谈中提及发展中国家对房地产和贪腐领域洗钱危险需要提高警惕;(6)面对澜湄地区跨境犯罪防控和地区发展安全需求,联合执法非常必要。

三、澜湄流域反洗钱联合执法现状分析

洗钱犯罪跨境流动特征决定反洗钱联合执法必要性,国际组织和机构先后制定和颁布具有强制约束力的国际公约或指导性原则为反洗钱合作提供法律基础和制度保障。澜湄流域现有的反洗钱联合执法合作既有国际标准也有区域资源。

(一)联合执法中反洗钱国际合作标准及内容

根据目前国际社会达到最大共识的反洗钱和反恐融资指导性文件金融行动特别工作组(FATF)《“40+9”建议》规定,各国应将洗钱罪适用于所有的严重犯罪,以便涵盖最为广泛的上游犯罪。反洗钱国际合作标准和内容为:其一,加入国际公约要求,目前涉及反洗钱的国际公约有《禁毒公约》《打击跨国有组织犯罪公约》《反腐败公约》和《反恐公约》;其二,进行刑事司法合作,包括法律互助和引渡,特别强调“对洗钱和恐怖融资的调查、起诉和相关诉讼,各国应迅速、建设性和有效地提供最大范围的法律互助”,“各国应将洗钱认可为可引渡的罪行”,并在本国法律框架下,简化引渡程序;其三,包括金融情报交流的其他形式合作,即“各国应确保其主管部门向国外相关部门提供最大范围的国际合作,对有关洗钱和潜在上游犯罪信息进行交换”;其四,参与性要求,即参加国际或区域性反洗钱国际组织的活动和反洗钱国际标准与政策的制定,共同开展反洗钱研究与交流。[1]

其中在刑事司法合作层面尤其强调联合执法的国际警务执法合作,主要在惩治国际性犯罪方面围绕侦查协作、情报交换、开展支援与配合、侦破案件、缉捕犯罪嫌疑人为主要宗旨,最大限度打击各种类型的国际性犯罪,维护国际社会共同利益。[2]

(二)澜湄流域反洗钱联合执法现有资源和平台

目前澜湄流域反洗钱合作没有专门机构,皆依托打击各类严重跨境犯罪(上游犯罪)的执法合作资源和平台,形式可分为国际和区域性多边合作和国家间双边合作,执法合作资源及机制也随平台不同而有差异,如表3所示:

表3 澜湄流域反洗钱联合执法平台及资源

1.国际及区域联合执法平台:“多边合作”。国际平台以国际刑警组织为代表组成庞大的信息网络和情报分类,在缜密框架下开展多层次多渠道合作,合作手段包括交换犯罪信息、以7种颜色为标志发布不同内容的国际通报、查控和引渡。其中的临时逮捕和驱逐出境措施很好协助了没有签订引渡和刑事司法协助的国家侦办跨国缉捕案件。在区域平台则以东盟执法合作(“10+1,10+3”,即中国与东盟十国以及中日韩三国与东盟十国的合作)、澜湄执法合作、禁毒合作、反拐合作为代表。

2.双方联合执法平台:“双边合作”。此合作形式是两国或两个地区、两个组织之间通过缔结相应刑事司法协助条约和引渡条约或是互相认可的文件,共同应对侦办特定案件的需要。双边警务合作一般建立在长期互信和彼此了解基础之上,实施效率高,手续简便,在地理位置相邻或接壤国家应用广泛。

中国在执法合作中有国家层面的警务联络官制度以及较为灵活的定期不定期的边境会晤、会谈制度等形式,[3]在部分边境地区则通过建立边境联络官办公室不断加强与周边国家执法合作。如2017年6月成立的“云南江城边境禁毒联络官办公室”是中、老、越三国乃至本地区成立的第一个三方边境联络官办公室,创造了一种新的合作模式。[4]此合作资源也为进一步深化打击各类跨境犯罪提供契机和平台。

3.司法协助和引渡资源分析。就司法合作法律依据而言,中国分别与越、老、泰三国签订了刑事司法协助条约或民刑事司法协助条约;中国与泰、柬、老签订了引渡条约。在引渡方面,1993年中国与泰国签订的引渡是中国与东南亚国家签订的第一份司法合作条约,规定了引渡的义务、适用情形和理由等详细情况,在启动中国与东南亚司法合作一体化进程方面具有深远影响。对一些基本引渡原则如“双重犯罪、政治犯、死刑犯”引渡做了确认,并明确多边国际公约优先的效力关系。中柬签订的引渡条约进一步明确可引渡的犯罪必须是“根据缔约双方的法律均可处以一年以上徒刑或其他形式拘禁或任何更重刑罚的犯罪”。[5]中老引渡条约同样明确列举“可引渡的犯罪、应该拒绝引渡的理由和可以拒绝引渡的理由”。[6]

(三)澜湄流域反洗钱联合执法依托机制及存在问题

反洗钱涉及众多上游犯罪,因此联合执法涉及的严重跨境犯罪往往也是下游洗钱犯罪的关注对象,澜湄流域反洗钱联合执法依托机制优势及存在问题如下:

1.现有做法分析

其一,禁毒机制。毒品犯罪是最为严重的国际跨境犯罪,洗钱罪衍生于毒品犯罪,涉毒洗钱是反洗钱的重点,禁毒合作机制是反洗钱联合执法的重点机制,同时也是澜湄区域司法合作的肇始。

深受“金三角”地区毒品犯罪之害的中老缅泰迈出打击毒品犯罪跨国警务合作第一步,1990年初步达成共识启动跨国禁毒合作。1992年在联合国禁毒署的参与下签署了《中国、缅甸和联合国三方禁毒合作项目》,开始了实质性合作。1993年中缅泰老四国和联合国禁毒署代表签署了《东亚次区域禁毒谅解备忘录》(MOU),是当时关于禁毒的首个区域性级别较高的会议机制,标志着区域性禁毒长效机制开始构建。1995年中、越、老、泰、缅、柬及联合国禁毒署在北京召开第一次次区域禁毒合作部长级会议,通过《北京宣言》,并签署《次区域禁毒行动计划》。从1996年起,中国还陆续与缅、老、越等国建立边境禁毒(缉毒执法合作)联络官制度。[7]边境禁毒联络官办公室建设是联合国毒品和犯罪办公室(毒罪办)在亚太地区独有的项目,截至2018年,亚太地区共有88对、176个边境禁毒联络官办公室纳入了联合国边境管控项目框架,包括中方与缅甸、老挝、越南等国建立的联络办。[8]如前文所述云南江城边境禁毒联络官办公室等10个中方与老、越、缅等国的边境联络官办公室也纳入联合国边境管控项目框架,接受联合国技术、设备及规范支持,以更好地增强中方与周边国家的跨境禁毒合作。[9]随着禁毒机制深入发展,执法合作内容也不断拓展,细化打击贩毒、走私等跨境犯罪和维护边境安全秩序措施,关注替代发展及技术协作、情报交流方面内容,并以双边协定方式予以长期化和制度化。

其二,警务联络官制度。警务联络官是指一国或国际组织派驻到其他国家或国际组织的具有警务人员身份的外交官,目前已从比较单纯的警务咨询交流工作发展成为国家间安全外交的多面手。[10]派驻警务联络官是世界各国加强国际执法合作的通行做法。我国警务联络官通常是指由公安部派驻到我国驻外使领馆,以外交人员身份代表公安部与驻在国(地区)开展警务联络合作等各项工作的公安民警。从1998年公安部经中央批准首次向我驻美使馆派出警务联络官,截止到2016年底,我国目前共在全球31个国家的37个驻外使领馆设有驻外警务联络官编制64人。[11]其中包括派驻泰国、缅甸等澜湄流域国家的警务联络官,在跨国案件的调查取证,追逃追赃方面发挥了重要作用。

其三,反拐合作机制。拐卖人口是严重的国际性犯罪,获利所得也是反洗钱的防控目标。澜湄地区低风险高利润的人口贩卖是仅次于毒品和武器走私的第三大犯罪威胁。中国与周边国家一直致力于反拐国际合作。2000年联合国机构间湄公河次区域反拐项目(UNIAP)参与国涵盖了流域6个国家。国际劳工组织在云南开展了“湄公河次区域反对拐卖儿童和妇女项目”(2000—2008)。中国2009年12月决定加入《<联合国打击跨国有组织犯罪公约>关于预防、禁止和惩治贩运人口特别是妇女儿童行为的补充议定书》,并于2010年2月正式批准该国际条约。2013年3月中国制定《中国反对拐卖人口行动计划(2013—2020年)》,规定了中国在打击跨国贩卖人口方面参加国际合作的具体工作目标和行动措施,并将责任落实到了相关部门。2013年中国与柬老缅泰越等国政府签署了《湄公河次区域反对拐卖人口合作谅解备忘录》。[12]除了政府层面签订各种协定和备忘录,实践中不断夯实打拐合作机制,在中越、中缅、中老边境建立多个反拐执法联络官办公室,把信息交流、案件协查、受害人查找解救和遣返安置、犯罪嫌疑人移交等方面合作落实到基层。

其四,澜湄执法合作中心。2017年澜沧江—湄公河综合执法安全合作中心正式启动运行,标志着澜湄合作框架下联合执法资源进一步整合。作为中国倡议的澜湄合作机制下的重要议题,中老缅泰四国湄公河联合巡逻执法迅速启动,推动有关合作从“案件合作”到“建立机制”再到设立“澜湄执法中心”升级,提升了流域国家合力打击跨国犯罪的能力。[13]近年来针对流域地区人口走私严重和毒品生产贩运变化趋势,在人口拐卖与易制毒化学品非法贩运的防控行动中提倡凝聚共识,实现精准打击。

其五,东盟框架内的跨境犯罪执法合作。2002年中国与东盟签署《关于非传统安全领域合作联合宣言》,明确非传统安全合作包括了恐怖主义、贩毒、海盗、非法移民、武器走私、洗钱、国际经济犯罪和网络犯罪八大跨国犯罪执法合作。澜湄地区五国皆为东盟成员国,中国与东盟在打击跨国犯罪部长级会议、高官会议以及东盟国家警察首长会议3个执法机制框架下都建立对话伙伴的合作关系,并与东盟大部分国家签署了政府间或部门间打击跨国犯罪合作文件,形成打击跨国犯罪执法合作一体化的良好雏形。

其六,国际刑警组织主导下的国际警务执法合作机制。作为全球最权威的警务合作组织,国际刑警组织目前有194个成员单位,主要包括主导、协调、协作、辅助4个系统。在协调系统中除了常见的刑事司法协助,还有外交途径;在协作系统中利用各国移民事务管理机构,在追捕和移交跨国在逃人员方面创设了引渡的替代模式,即以移民管理体制中的临时逮捕和驱逐出境来代替,巧妙解决了双方无引渡条约或无外交关系的障碍,在执法实践中达到惩治犯罪的目的。[14]国际刑警组织还针对东南亚地区跨境犯罪在曼谷设立泰国联络处。2015年启用位于新加坡的全球综合创新中心(IGCI)以应对高发区域性和全球性新型网络犯罪,提供行动和技术、网络安全威胁分析、预防和打击网络犯罪等长期战略支持服务。[15]

2.存在问题

其一,反洗钱国际标准与反洗钱区域需求不匹配。应对跨境犯罪联合执法需要统一标准和原则,但相应的国际组织制定的规范文件形成话语权垄断,出现了标准原则与需求现状的龃龉。如前文所述,当前国际反洗钱的权威组织FATF制定的《“40+9”建议》是当前反洗钱和反恐融资的国际合作标准,加入和评估条件严苛,至今只有39个成员,并每年公布“黑名单”(即“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区”,High-risk jurisdictions subject to a call for action)和“灰名单”(即“应加强监控的国家或地区”,Jurisdictions under increased monitoring),对涉及国家的国际贸易和声誉影响巨大。澜湄流域六国只有中国在2007年成为其会员,而根据2020年的报告,缅甸和柬埔寨都列入了“灰名单”。在报告中对两国明确提出需要提高对关键领域洗钱风险的认识,完善法律基础,加强对房地产和赌场实施基于风险的监管,通过培训增加执法当局对司法协助的利用以及强化国际合作对跨国洗钱案件进行调查等建议。[16]由此可见,澜湄地区反洗钱现状与需求不匹配,难以达成愿景与实效的统一。

其二,区域安全需求与现有执法机制供给不平衡。反洗钱需要依托现有各种合作机制,但既往合作机制由国际机构和域外大国主导,时代烙印明显,缺乏长远和总体发展战略规划,导致法律约束性不足、时效性有限、跨流域合作绩效的区域差异等问题。[17]从实证调研可见,澜湄流域涉毒、涉恐、涉爆、涉赌、武器走私、人口拐卖等洗钱犯罪上游犯罪形势严峻,加之现在的难民潮、疫情防控,边境安全需求强烈,各类严重跨境犯罪对沿岸地区社会稳定和治安秩序影响较大,但“拥堵机制”着眼于经济发展,忽略了各国边界存在的犯罪诱因,对于跨境安全问题处置不力,很难实现对跨境犯罪防控全覆盖。各类多边执法合作和双边执法合作受制于自身利益,实际效果不尽如人意,目前案件抓捕和收集证据工作中主要依靠中方完成。对国际刑警组织的效能,国外研究者也提出“受到滥用案件的质疑以及忽略执法中欠缺对有关国家的刑事司法制度和政府形式以及后续风险的考量”[18]的批评。东盟执法合作尽管开创了不同社会制度、不同发展水平国家开展安全对话与合作的模式,但是“10+1”模式表明中国只能在对话基础上展开合作。而当前由中方引领的澜湄合作机制作为一种新兴国际机制强调了联合执法和水资源安全,具有突出优势,但也面临诸多困难:中国与湄公河五国利益诉求层级化、下游国家对中国依然存有疑虑、机制竞争趋于激烈、成员国内乱溢出效应影响等困境。[19]因此也必须进一步权衡安全需求与执法供给平衡的问题。

其三,“执法合作鸿沟”引发“跨境犯罪洼地”。反洗钱涉及众多跨境犯罪需要联合执法整治,如果上游犯罪难以认定和及时追诉,追逃追赃效果就会受到影响。近年澜湄流域涉恐问题严峻,反恐融资隐患日渐突出,防控难度凸显,其典型事例为2014年中国昆明“301”事件、2015年泰国曼谷四面佛“817爆炸”案。据统计自2014年“伊斯兰国”组织宣布“建国”至今,东南亚有60多个暴力极端组织宣誓效忠“伊斯兰国”。[20]其背后的资金支持和流动亟需加强防控,以截断恐怖组织活动供给。可见,面对澜湄流域国家传统犯罪和新型犯罪交织,实际执法合作中因为政治、法律、民族宗教、经济实力、物资装备保障以及执法水平差异而产生“执法合作鸿沟”,尤其是长期存在的“民地武”和新兴“民团”问题以及难民问题,引发“取证难、抓捕难、审讯难、追赃难”等难于精准及时打击的“跨境犯罪洼地”,影响了反洗钱效果。

其四,主权让渡程度与安全治理效果存在冲突。跨境犯罪防控联合执法合作目标受限于国家利益和主权观念,很难达成集中高效的合作机制,导致跨境安全治理不足。下游国家对安全治理合作持谨慎和矛盾的态度:既希望借助中国的经济和军事实力来加强湄公河航道的安全,打击本区域的跨国有组织犯罪,又担心中国借助安全合作执法迅速扩展在湄公河的国际影响力,损害本国的主权和安全。[21]其突出表现就是下游国家只愿意与中国签署临时性的《湄公河流域执法安全合作联合声明》,却不愿意与中国签署长期性的合作协议,因而湄公河流域区域安全合作的制度基础仍十分脆弱。四国联合执法巡逻过程中,缅甸和泰国坚持要求分段巡逻,强调主权独立,不同意四国联合执法船进入其水域,对中国提出的四国全线联合巡逻执法模式态度消极。[22]如果不能解决在自愿协商基础上让渡该地域的专属管辖权,实现资源共享,“破窗效应”和侥幸心理叠加之下,犯罪分子也会采取相应规避措施,联合执法威慑效果必然受损,“情景预防”中减少犯罪机会,提高犯罪成本的初衷也会落空。

其五,联合执法规格内容与资源整合方式存在提升空间。地缘政治决定了中国必须加强澜湄流域国家执法安全合作,但有些合作停留在高层外交,并未真正落实到操作层面;有些合作在边境基层执法交往中约定俗成,没有规范严格的文件和协议、协定,也没有规定明确权利和义务,极易受到人事因素和政局变动影响。在合作机制有些机构只是协调和提供服务,并没有执法权和强制力,新生的机制也缺乏人脉积累和信息储备,更欠缺对当地政情民情社情的深度剖析和应对,而一些成熟的机制尽管级别较低但是实效性强,可操作性高,可以彼此互补,加以整合,提升合作空间。

四、澜湄流域合作防控跨境犯罪联合执法机制的构建路径

无论当前世界形势如何风云变幻,任何一个国家凭一己之力都难以有效防控跨境犯罪,以反洗钱合作为楔入点,澜湄流域合作防控跨境犯罪联合执法机制构建可从国际、区域、中国3个层次的路径进行:

(一)国际路径:依托平台,倡导构建人类命运共同体

国际合作路径搁置传统安全纷争,力求合力面对非传统安全威胁。跨境犯罪对安全环境的破坏迫使各国并肩作战,在联合执法中形成契约意识。各自让渡部分权利加入中立组织,并依托组织平台参与国际事务,维护自身利益。当前国际刑警组织作为国际联合执法情报中心、通讯中心及合作中心,通过总部国际层级、各大洲区域层级以及各国警察机构之间3个层次合作体系互联沟通协调成员单位,无疑是公认度最高的国际联合执法平台。其组织在跨国执法合作中帮助各国警察跨越时区和语言障碍,寻求调查援助,解决执法合作警察出入境障碍,在跨国追捕、临时逮捕、驱逐出境、引渡和遣返中具有不可替代的高效率和震慑力。

在反洗钱方面,国际刑警组织不但意识到犯罪团伙利用银行、空壳公司、中介机构和货币流转将非法获得的资金转移到全球各地,试图将非法资金整合到合法企业和经济中,而且敏锐指出:洗钱无所不在,而且发生在如环境犯罪等被认为最不可能发生的领域,比特币等加密货币的出现加剧了这一现象。[23]同时国际刑警组织与159个金融情报单位(FIU)组成的埃格蒙特集团(Egmont Group)、反洗钱金融行动特别工作组(FATF)以及其他国际平台有良好的反洗钱合作及共享资源。

面对后疫情时代的跨境犯罪,国际刑警组织提出警告:罪犯们正在利用当前的形势寻找新的赚钱途径。他们利用人们对病毒的恐惧和病毒的不确定性,通过假冒医疗产品、欺诈和网络犯罪等各种各样的犯罪使其活动多样化。刑警组织倡导通过警务合作打击防控,并及时颁布执法指南以保护和指导联合执法部门疫情期间在边境管制、维持公共秩序以及协助国家卫生当局查明病例及其来源发挥作用。[24]

因此,尽管对国际刑警组织尚有质疑之声,但是澜湄流域六国都是其成员,可以在国际路径中依托此平台,利用该组织框架内的网络系统与各国警方开展业务合作,在国际层面进一步强化人类命运共同体意识。

(二)区域路径:超越“拥堵”,合力构建利益共同体

主要的区域路径为:其一,东盟路径。东南亚是“一带一路”倡议的必经之地,中国与东盟跨境贸易频繁,人民币交易业务不断增长,货币联动持续强化的背景对跨国犯罪利用金融系统洗钱的可能性发出预警,为规避风险和防控犯罪,中国与东盟的反洗钱合作需要设立协调的金融监管,统一监管标准,降低各成员国反洗钱法律制度差异,从而搭建高效的涵盖网络洗钱在内的反洗钱交流合作平台,[25]共同提升对反洗钱必要性的认识和进一步完善反洗钱措施的可行性。现有的区域合作路径可规划与澜湄流域国家及东盟发展愿景对接,利用中国—东盟合作框架予以推进,通过与大湄公河次区域经济合作计划(GMS)、湄公河委员会等机制进行对接和对话,化解机制 “拥堵”,有序发展。在联合执法中,以东盟为平台继续深化“10+1”“10+3”的合作。

其二,禁毒路径。“金三角”区域的特殊性和毒品形势的严峻性引发国际社会强烈的合作需求。从四方合作的《谅解备忘录》到中老缅泰越柬与联合国禁毒署签订的《谅解备忘录》及《北京宣言》,既是多边警务执法合作条约,也是指导侦办跨国跨境案件的操作手册,目前取得的成绩有目共睹,积累了丰富实践经验,也成为各类洗钱犯罪上游犯罪侦查协作的便捷通道。因此从“金三角”区域辐射出的禁毒路径不但可以为解决跨国协作提供参照,同时对“民地武”等跨境犯罪也有遏制作用。

其三,反拐路径。如前文所述,澜湄流域六国通过定期进行双边、多边会晤,不断交流、探讨打击防范拐卖犯罪的经验,共同解决面临的困难和挑战,发布了北京、河内和金边反拐联合宣言,全面强化了对拐卖犯罪的防范打击力度和对拐卖受害人的保护、救助工作。中国分别与缅、越、老三国在中国云南、广西边境建立了8个打拐执法合作联络官办公室。2018年在湄公河次区域合作反拐进程框架下,中国与缅柬老越泰五国警方开展六国联合打击拐卖人口行动,及时解救被拐卖受害人,依法惩治实施跨国犯罪的不法分子。[26]在执法合作中形成了简化程序,及时取证,高效办案的务实特色,为进一步开展反走私、反诈骗、反偷渡等跨境案件协作奠定了基础通道。

以上区域路径具有历史延续又有现实基础,在众多的机制中具有超越和不可替代的特色,是联合执法不可或缺的支撑。

(三)中国路径:规则、样本、产品、资源

中国路径是在既有的国际和区域路径中以中国为引领,构建更适合澜湄流域特色的执法合作路径,形成开放拓展兼容并包和强调内外循环吐故纳新的路径。

1.制定规则,掌握联合执法话语权

以反洗钱为例。澜湄流域地区法律制度和历史文化背景不同,在上游犯罪种类、刑事责任主体以及金融监管配合等方面都有差异,中国在澜湄流域合作引领上需要率先制定规则,取得最大公约数的共识才能形成相应机制。在此可借鉴国际社会成熟的道路探索,如欧洲理念和实践;欧洲国家认为,贩毒、洗钱、计算机犯罪、国际诈骗、有组织犯罪、恐怖主义等犯罪正在威胁着各成员国社会安定,需要统一有效的国际合作,提供法律保障,为促进成员国之间同各种严重犯罪斗争中互相提供侦查协助、搜查、扣押和没收犯罪收益方面的国际合作,以维护当事国的法律秩序和公共秩序;为此,欧洲制定了区域性多边公约《欧洲反洗钱公约》,规范约束力强,兼具程序性条款和实体性条款,刑法和刑诉法特色,具有可操作性。[27]

具体联合执法中需要保障一国执法力量能进入另一国家管辖领域内,与该国执法人员一起执法,并在得到允许的情况下与该国执法人员享有同等的执法权力。联合执法打击的对象必须是缔结法律条约所明确规定的跨国犯罪,开展跨境联合执法的国家需要在合作法律中拟订一个犯罪清单,该犯罪清单中应包括合作各国共同认可的严重跨国犯罪。[28]

当前澜湄各国对洗钱犯罪的上游犯罪种类规定不一,但目前的国际立法趋势是扩大到一切严重犯罪,在此背景下可以寻求犯罪清单共识,以区域性最大公约数为基准制定规则。因此中国路径规则制定可在对跨境犯罪种类国际共识的基础上强调涉毒、涉恐、涉拐、涉贪、涉赌、涉诈等严重犯罪的洗钱行为对澜湄流域地区安全危害,凝聚共识,制定《澜湄反洗钱公约》,在此基础上逐步夯实其他跨境犯罪联合执法合作机制和签署相应公约,掌握联合执法的话语权和议题制定权,以防控跨境犯罪引发的非传统安全隐患。

2.借鉴样本,创新联合执法范式

当前国际合作和执法一体化程度较高地区提供了警务合作新模式,在克服文化差异造成的观念认同障碍、制度差异和国家利益考量带来的合作壁垒、警务合作方式单一等问题上,可以成为中国路径创新借鉴样本。如北欧警务合作中直接越境执法,提供了在地缘因素相似、文化传承近似、政治认同和法律制度相似国家跨境执法的模式,表明在主权独立前提下为了达到执法合作目的,各方在主权上作了让步。再如在各国妥协协商后申根协定实现了欧洲主要国家警察、海关、移民局的协同合作,以资源整合、程序精简、效率提高的范式增强了欧洲各国与跨境犯罪斗争合力,追求收益的最大化。[29]尤其是欧盟成员国间确立的欧洲逮捕令制度,可为中国与澜湄流域各国没有签订刑事司法合作协议和引渡条约的办案障碍提供解决思路。另外美国和加拿大跨境执法合作中的“随船观察员”计划[30]也可为基于经济一体化和维护国家安全背景下的联合执法提供样本,在危机感中以政治高层和外交手段推进法律框架构建,从而实现联合执法的合作创新。

以上样本为澜湄流域联合执法提供了范式,为进一步整合资源奠定了基础。

3.增信释疑,提供区域安全公共产品

区域性公共产品是全球性大国和地区性主导大国为本地区提供的国际性安排、制度和机制。安全是国际公共产品的重要组成部分。由于有着接近地缘、相近发展需求和人文背景,区域公共产品的价值容易得到认同,更容易形成权责分明,成本收益明晰的“集体合作”。[31]安全公共产品提供如果存在着边际成本不同、各国执法机制差异、地区安全认同度等问题,都制约或影响着未来安全机制的长久发展。当前中国主导的澜湄合作机制中强化“共商共建共享”理念,为跨境安全提供“四国巡航执法”等相应公共产品。面对各国政治分歧和利益权衡,中国路径中区域安全产品的提供要针对供求需要,量力而行,如澜湄执法中心不但担任着区域内防控犯罪责任,还承担流域内救援任务,如援助改建老挝人民军哨所,改善执勤条件,增加安全保障,同时收到查获毒品的治理成果,[32]产品前期投入与未来收益呈正向分布。

今后投资方向应当逐步辐射合作成果范围,拓展合作深度化解主权让渡瓶颈;同时注重区域安全公共产品的成本和收益,在执法合作与社会稳定发展之间取得平衡,在防控犯罪与安全认同之间减少差距。此外在大数据和网络化时代为区域安全提供资源整合和信息交换平台服务,为地区安全提供可持续发展和精准打击犯罪的机制。

4.整合资源,逐步完善联合执法路径构建

澜湄流域合作的特点之一就是突出了联合执法合作,中国路径首先应当以现有澜湄执法合作机制为核心,进行资源整合、规格提升、形式规范、规则细化。作为一个国际组织,澜湄综合执法安全合作中心是协调和服务型机构,不具有执法权,但是依托高规格合作层面和多渠道信息来源,可以成为一个上情下达,指挥有力的综合机制。如在机制下分设禁毒、反拐、反恐、反偷渡等部门,把前文提到的多边和双边合作资源进行分类整合,逐步扩展到各种达到共识的跨境类犯罪,逐步缩短指挥权、协调权与执法权的距离,实践中夯实基础和磨合冲突,进行合作升级和规范。在信息资源整合中,设立单独情报部门,提升大数据和云计算的运用和共享,建立违法犯罪信息库,录入跨境违法犯罪活动信息,及时通知有关国家和金融部门。

其次,以安全促发展为导向,强化执法能力建设。即在联合执法资源整合基础上深化澜湄流域国家执法对话与合作,促进六国间边境地区地方政府和边境管理部门交流;合作内容从各类严重跨境犯罪逐步覆盖公共卫生、人道救援、水和能源安全等范围;合作手段加强警察、司法部门及相关院校交流,构建具有长效预防与安全保障的复合型非传统安全合作机制。[33]

第三,注重非执法领域的交流与合作。法律从来都不是单独存在的上层建筑,经济基础、民心所向、宗教影响、道德舆论都会影响法律的观感和执行,因此,在中国路径的联合执法中,不可忽视非执法领域的合作和辐射效果,如提供执法物资援助、开展技术合作、警务援助、培训交流和学术活动虽然不能取得立竿见影效果,但增强相互理解和信任,对联合执法合作目标达成有长期效应。

综上,澜湄流域防控跨境犯罪联合执法机制构建的国际路径、区域路径、中国路径都有一个共同的目标,即构筑沿岸地区安居乐业的安全屏障和坚实壁垒,铸就人类命运共同体呼吸与共,出入相友,守望相助的共识。

五、结语

反洗钱视角的讨论,展示了防控跨境犯罪联合执法的重要性、必要性和可行性。无论是国际路径、区域路径还是中国路径,从底层夯实到顶层设计都需要脚踏实地,高屋建瓴,既要对接和对话,更要创造和创新,从而完善构建更加紧密的区域安全命运共同体。面对非传统安全,澜湄地区增强互信,才能并肩共进,同心断金;放眼全球发展趋势,澜湄流域联合执法为维护世界安全提供崭新范本;展望未来,构筑联合执法平台,增强安全治理能力,促进流域经济发展,提升各国人民的幸福感和获得感,是中国路径坚定不移的目标。

注释:

[1]《加强反洗钱国际合作 树立负责任大国形象》,《金融时报》2006年11月20日。

[2][14]公安部政治部编:《国际警务执法合作》,北京:中国人民大学出版社,2007年,第2—3、41—51页。

[3]张宙跇:《国际警务合作若干基本问题探讨》,《公安学刊(浙江警察学院学报)》2010年第1期,第35—40页。

[4][9]李劲松、何有刚、杨祺:《中老越三国在云南江城建立禁毒联络协调机制》,央视新闻客户端,2017年6月20日,http://m.news.cctv.com/2017/06/20/ARTISeWALMBepjt6EmBXsLNA170620.shtml(登陆时间:2021年9月6日)。

[5]《中华人民共和国和柬埔寨王国引渡条约》,《中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会公报》,2000年2月15日。

[6]《中华人民共和国和老挝人民民主共和国引渡条约》,《中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会公报》,2002年10月15日。

[7]新华通讯社:《国务院新闻办发表<中国的禁毒>白皮书》,2000年6月26日,http://news.sina.com.cn/china/2000-06-26/101017.html(登陆时间:2021年9月7日)。

[8]乌娅娜:《中蒙边境禁毒联络官办公室揭牌》,中国新闻网,2018年10月25日,https://www.sohu.com/a/271285421_123753(登陆时间:2021年9月7日)。

[10]李皛、吴新明:《我国警务联络官当前工作及未来发展》,《中国人民公安大学学报(社会科学版)》2017年第5期,第111页。

[11]丁小溪:《我国已向全球31个国家派驻64名驻外警务联络官》,新华社,2017年9月24日,http://www.xinhuanet.com/2017-09/24/c_1121716053.htm(登陆时间:2021年9月7日)。

[12]罗艳华:《打击人口贩卖:中国是国际合作的积极践行者》,《人民日报(海外版)》2017年7月13日。

[13][20]张哲、樊守政:《澜湄安全执法合作——历程与发展》,《世界知识》2019年第21期,第32、33—34页。

[15]《驻新加坡大使陈晓东对国际刑警组织全球综合创新中心进行工作访问》,中华人民共和国驻新加坡共和国大使馆官网,2017年1月10日,http://www.chinaembassy.org.sg/chn/sgsd/t1429419.htm(登陆时间:2020年11月25日)。

[16]Jurisdictions under Increased Monitoring-21 February 2020, http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2020.html(登陆时间:2020年11月24日)。

[17]武友德、李灿松、李正、张磊:《澜沧江—湄公河流域合作治理体系的理论基础与实现途径》,《云南师范大学学报(哲学社会科学版)》2016年第5期,第96页。

[18]Giulio Calcara, “Balancing International Police Cooperation: INTERPOL and the Undesirable Trade-off Between Rights of Individuals and Global Security”,LiverpoolLawReview, October 4, 2020.

[19]刘稚:《澜沧江—湄公河合作发展报告(2018)》,北京:社会科学文献出版社,2018年,第17—20页。

[21]“The Golden Triangle: The Long Arm of Chinese Law”,TheEconomist, November10, 2012, p.29; Jane Perlezand and Bree Feng, “China Flaunts Regional Clout with Manhunt”,TheNewYorkTimes, April 15, 2013.

[22]朱杰进、诺馥思:《国际制度设计视角下的澜湄合作》,《外交评论》2020年第3期,第62页。

[23]“Money Laundering”, 国际刑警组织官网, https://www.interpol.int/Crimes/Financial-crime/Money-laundering(登陆时间:2020年11月24日).

[24]“COVID-19”, 国际刑警组织官网, https://www.interpol.int/How-we-work/COVID-19(登陆时间:2020年11月24日).

[25]林小玲:《中国与东盟国家反洗钱协调合作机制构建研究》,《北方金融》2018第8期,第35—36页。

[26]高语阳:《公安部:联合打拐行动抓获嫌犯1332人》,《北京青年报》2019年6月22日,第A03版。

[27]赵秉志:《国际区际刑法问题探索》,北京:法律出版社,2003年,第251—252页。

[28]王君祥:《关于建立大湄公河次区域联合执法区的设想》,《刑法论丛:第31卷》,北京:法律出版社,2012年,第397—398页。

[29]陈华、李芳:《论中国—东盟区域警务合作机制的建构——以欧洲经验为启示》,《广西社会科学》2014第1期,第38—42页。

[30]王君祥:《美加统一跨境执法合作机制评析》,《刑法论丛:第39卷》,北京:法律出版社,2014年,第456—466页。

[31]关键:《区域安全公共产品供给的“中国方案”——老缅泰湄公河联合执法合作机制研究》,《中山大学学报(社科版)》2019年第2期,第187—192页。

[32]张敏娇:《平等合作构建澜湄流域综合执法品牌——专访澜沧江—湄公河综合执法安全合作中心秘书长郑百岗》,《现代世界警察》2020年第1期,第13—17页。

[33]李志斐:《澜湄合作中的非传统安全合作》,《世界知识》2019年第13期,第33页。