中华龙舟竞渡的文化基因研究

2021-11-02王春亮

向 军,王春亮

(广西师范大学 体育与健康学院,广西 桂林 541004)

“深入挖掘中华优秀传统文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范,结合时代要求继承创新,让中华文化展现永久魅力和时代风采。”习近平总书记的讲话鲜明地指出了深入挖掘中华优秀文化的内涵已是当前中国社会文化建设中一个紧迫的时代命题。龙舟竞渡是中华民族优秀传统文化的重要组成部分,在中国南方有着深厚的群众基础,并且有相当一部分龙舟竞渡活动已被国家列入非物质文化遗产项目进行保护。以往,对于龙舟竞渡文化内涵的研究主要是从竞技体育视角进行认识的,而对于龙舟竞渡其他丰富的内涵及其内在规律缺乏探究[1-2]。理论上对龙舟竞渡内涵的认识不到位,也直接导致了龙舟竞渡传承和治理中的问题,如“禁止龙舟”等事件的频发。本研究以我国龙舟竞渡非物质文化遗产为调查对象,在挖掘中华龙舟竞渡文化表征的基础上进一步探寻龙舟竞渡的文化基因及其规律。

1 中华龙舟竞渡的文化表征与文化基因

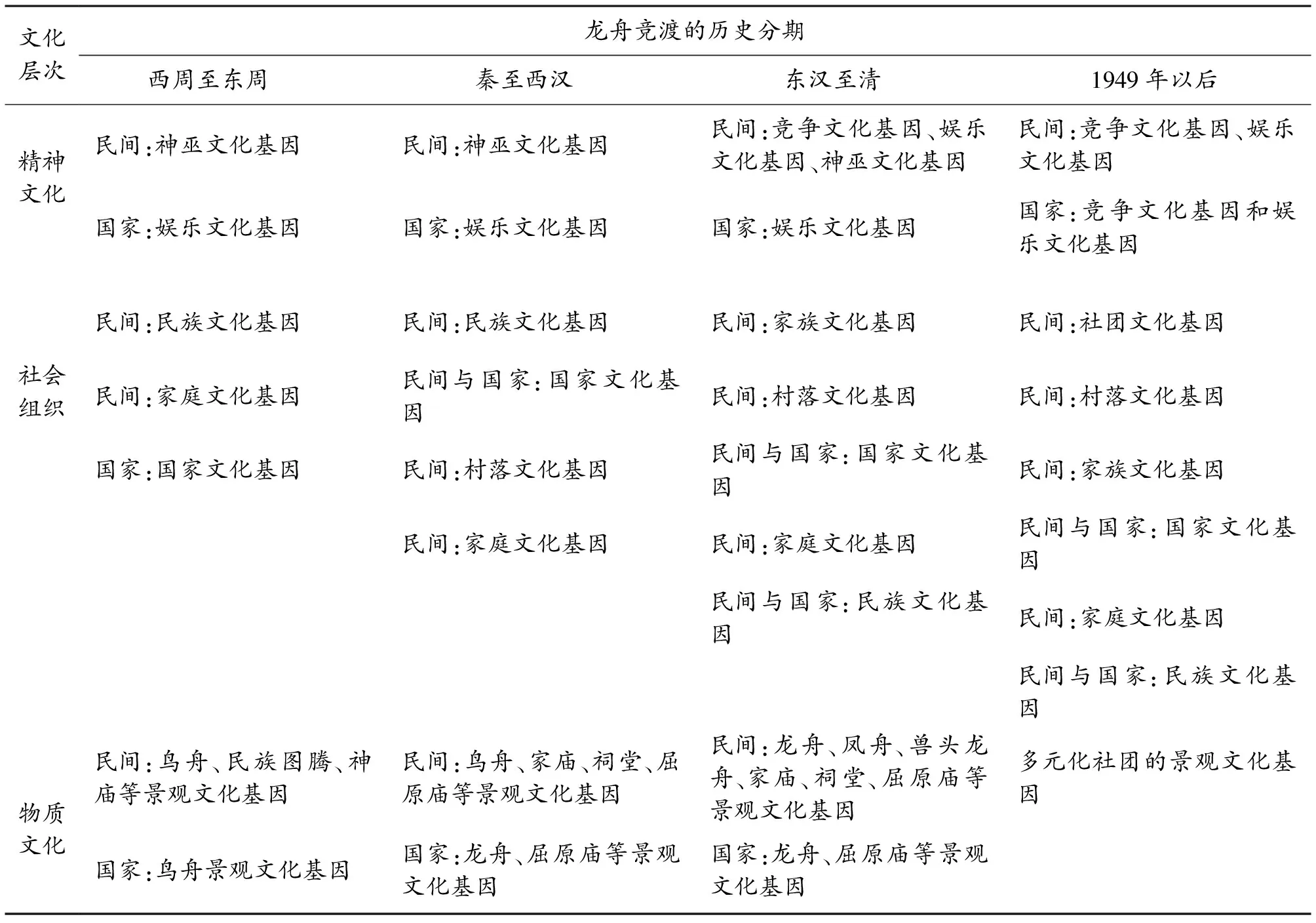

“文化基因”的概念是从生物基因概念移植过来的一种类比借用,是指人类文化传承、延续所依靠的核心元素和遗传密码[3]。中华龙舟竞渡文化源远流长,在其历史积淀中形成了具有民族特色的文化基因。通过对我国龙舟非物质文化遗产文化表征的分析与归纳,按照马林诺夫斯基的文化结构三因子理论[4],将龙舟竞渡非物质文化遗产的文化基因统摄在物质文化、社会组织和精神文化的结构之中。龙舟竞渡的物质文化是其社会组织和精神文化的载体,如神庙、祠堂(供奉龙头)、龙舟亭、龙船庙、传统龙舟本身等,直接表现为各种景观文化基因;依据社会组织的不同,相应的文化包括民族文化、国家文化、家庭文化、家族文化、村落文化和社团文化六种文化基因;其精神文化包括神巫文化、娱乐文化和竞争文化三种文化基因。具体见表1。

2 中华龙舟竞渡文化基因的谱系

何星亮指出,从文化空间层面来看,任何一种文化都可分为表层、中层和深层的3层结构,深层文化是文化形成、发展的基础,是文化的核心层,中层文化起到连接深层文化和表层文化的作用。任何文化形式都是先有观念、意识等,然后才有会实现这些观念、意识的行为活动,才会产生与之有关的物质产品和精神产品[5]。依此观点来理解,物质文化就是表层文化,社会组织是中层文化,精神文化是深层文化,而且,深层的精神文化最先起作用。表1所示,龙舟竞渡非物质文化遗产的精神文化基因有三种,那最早又体现出什么精神文化呢?之后又如何演变?这就需要建立中华龙舟竞渡的文化基因谱系。

精神文化基因谱系的发展。考古资料发现:早期龙舟并非实用器物,而是作为祭祀礼神的礼器或巫术法器。在南越王墓出土的“船纹铜提筒”[6]、广西西林铜鼓[7]、广西西江岩画[8]、浙江宁波“羽人竞渡纹铜钺”[9]都呈现出龙舟竞渡在萌芽期作为祭祀礼器和巫术法器的事实。至今,在沅水流域的龙舟竞渡中仍然可见到神巫文化的遗存。如湖南麻阳漫水村盘瓠龙舟祭祖仪式上由巫师保存的祖传法器之一《长沙箓》中有“龙舟禳灾”的场景(见图1)以及湖南沅陵龙舟竞渡前巫师祭祀龙神的仪式(见图2)。可见,神巫文化就是龙舟竞渡非物质文化遗产最古老的文化基因。虽然宗教与巫术的起源在时间上或许有一定的差距,如《金枝》的作者泰勒认为巫术先于宗教,而一些考古学家则发现宗教先于巫术,如高庙文化遗址的发掘者贺刚。但相对于人类早期社会来说,较晚产生的龙舟竞渡,其宗教信仰与巫术文化是联系在一起的,因此,这里就不再区分龙舟竞渡的宗教与巫术文化基因的谱系,而统一为龙舟竞渡的神巫文化基因。直到现在,龙舟竞渡萌芽期的神巫文化基因还象征性地存在于其他龙舟竞渡非物质文化遗产中。

图1 龙舟禳灾

图2 祭龙神

由于中国各地区的历史发展进程不同,早期中国有些地方已经出现了国家形态,有些地方仍处于部落时代,在有国家形态的地方,龙舟已经开始转型。据西周的《穆天子传》卷五记载:“癸亥,天子乘鸟舟,龙浮于大沼”。这是中国目前最早关于龙舟的文献,但当时的龙舟形制却是鸟舟。周天子所乘的鸟舟从何而来呢?据《艺文类聚》载,西周成王时,有“于越献舟”的事件。因为西周当时势力强大,于越国为了表示臣服而献舟。可见,周天子的鸟舟来源于于越国。而作为贡物的之鸟舟必定不是普通用舟,而是于越国祭祀的礼器,这就如《宋史》记载的南方部落向北宋王朝献出自己的礼器铜鼓一样。上文所说的南越王墓出土的船纹铜提筒也应是前南越部落献给南越王的。又查史料可知,周成王是西周第二代王,而穆天子是第五代王。若把周穆王所乘鸟舟与周成王时期“于越献舟”相联系,龙舟的历史至少还可以往前推至周成王时代。但龙舟到了西周王那里,性质就发生了转变,由祭祀礼器变成了娱乐游玩的工具,这就有了周穆王乘鸟舟巡游的记载。至西汉时期,龙的地位上升,鸟舟转变为“龙舟鹢首”的鸟龙舟,此时龙舟娱乐在统治阶级中已非常盛行,如《淮南子·本经训》载:“龙舟鹢首,浮吹以娱。”但此时民间龙舟仍然具有很强的神巫文化色彩,如“龙舟鹢首悦河伯,浮吹枞鼓娱雷神”的记载。

秦汉以后,王朝专制加强,中原人不断迁徙到南方,带来了先进的生产技术,从而带动了南方小农经济的繁荣,同时,在文化上,统治者针对南方“好淫祠”“崇巫鬼”的神巫文化传统进行改造,如《汉书·平帝纪》卷十二载:“置羲和官;班教化,禁淫祀,放郑声。”原民间神巫文化的“鸟舟祭祀”中开始出现竞争文化基因。“竞渡”最早见于西晋,周处(其出生距东汉灭亡后仅16年,今江苏宜兴市人)的《风土记》载:“仲夏端午,烹鹜角黍,采艾悬于户上,蹋百草,竞渡。”可以推测,至少在东汉时期,除了统治者把龙舟继续当成娱乐工具外,原楚、越地区就已出现了最早的“竞渡”[10]。随着竞渡文化逐渐南传,“竞渡”渐成南方风俗,甚至国家将帅士兵都可以参加,如东晋葛洪的《抱朴子》载:“屈原没汨罗之日,人并命舟楫以迎之,至今以为竞渡或以水车为之,谓之飞凫亦曰水马,州将士庶悉观临之。”这也是“端午竞渡是为纪念屈原”的最早记载。除了竞渡外,还有丰富的民俗活动(烹鹜角黍、采艾、踏百草等),可见,东晋时期龙舟竞渡的娱乐文化基因在民间已兴起。明清以后,随着家族形成之后,龙舟竞渡的竞争性更加凸显,甚至发展到为了胜利,即使牺牲性命也不足惜的地步。进入现代以后,虽然龙舟竞渡的竞争性依然明显,但甘愿牺牲性命来划船的行为早已成为历史。

社会组织的发展。精神文化的发展需要一定的社会组织来配合。社会组织是制度文化中最重要的方面。龙舟竞渡也随着其精神文化的发展,形成了与之适应的社会组织。在龙舟竞渡文化的早期,由于生产力还比较低下,人们一般聚族而居,形成氏族、部落。当某一族群在相同的文化、历史、语言的基础上形成了特定的族群共同体之后,其龙舟竞渡也就赋予了这一共同体的族群文化基因。从商、周开始,多族群的中国就开始有了“华夷”的民族思想。在中国古代各个王朝国家特定的历史情景中,“华夷”逐渐融合。特别是在世界近代化潮流中,“华夷一体”发展为中华民族思想[11]。在这一漫长的“华夷”融合过程中,各民族龙舟竞渡非物质文化遗产中也形成了多元一统的民族文化基因。

秦汉以后,中国进入了专制帝王时代,国家文化始终占据着主导地位。在“儒表法里”的治理策略下,国家文化需要儒家文化的外衣才能得以实现。由此,家族主导的血缘组织和熟人社会结成的地方自治组织有了成长的空间,龙舟竞渡非物质文化遗产就形成了家国一体的文化基因。但这些地方自我治理的过程并不在于抵抗国家权威,而是希望地方能与国家保持适度的张力。不过,由于两者地位不对等,很难平衡。如刘禹锡的《竞渡曲》所描述的:“刺史临流褰翠帏,揭竿命爵分雄雌”,这个郎州刺史就处于监视地方龙舟竞渡的位置,表明地方与国家的张力不算太大。与前者相比,稍晚些的元稹在《竞舟》中却是这样描述的:“百船不留一,一竞不滞留”。这是岳州刺史对地方龙舟竞渡的态度,他采取了改革措施,这说明国家力量对地方文化进行了强制干预。

进入专制社会后,家庭更加独立,编户齐名的吏民社会成为了“传统国家”的基础。“走马楼吴简”证明了三国时期长沙乡村不是宗族乡村而是编户齐民的乡村。虽然明清时期家族社会兴盛,但家庭对于家族有一定的独立性,家庭才是家族成长的活水源头。此时的龙舟竞渡虽然以家族或村落的形式开展,但一年一度的端午节,也是家人团聚的节日,家家户户包粽子、给小孩穿新衣、吃团圆饭、新嫁女回家探亲等家庭活动让人们年复一年地重温家庭文化。所以,家庭文化基因也是龙舟竞渡非物质文化遗产文化基因的一种,并为家族或村落龙舟竞渡的形成和发展筑造基础。

自唐代两税法实行以后,农民对封建国家的依附关系日益松弛,国家对农民的控制能力逐渐减弱。至宋代,这种局面日益严重。因此,范仲淹、张载、朱熹等一批理学家极力主张恢复古代宗法制度和宗族制度,以达敬宗收族,维持社会稳定的作用。自宋至明正德朝期间,封建官僚开始建祠立庙,明正德朝以后,建祠立庙更加平民化,无论官僚地主、富商大贾,还是中小地主都可建祠立庙。由于家族内部的血缘亲情这种道德情感能够扩展为国家和社会的公德[12],所以,家族制度为明清统治者所推崇。如明代《家礼》盛行、清代家族族谱前篇中加入康熙《圣谕十六条》等。作为家族文化重要内容的一些龙舟竞渡非物质文化遗产,自然带有浓重的家族文化基因特点。

南宋时期,在北方民族的压力下,政权中心南移,南方流动人口增多,又在明、清两朝计划性移民的作用下,杂姓村落开始增多。以湖南省为例,“外来移民知原籍、不知原籍合计得五百八十族,占全数百分之八十二”[13]。如此多的外族人口,为杂姓村落的形成奠定了必要条件,同时也为一些龙舟竞渡非物质文化遗产带来了村落文化基因。

进入现代社会之后,社会分工加剧,人们有更多的机会参与各种社会组织。涂尔干指出,社会新的分化能够产生新的整合,机械团结正被新型的有机团结所取代,次级群体将承载有机团结[14]。原先作为初级群体的家族和村落龙舟竞渡,渐渐具有了次级群体的社团性质,并在国家力量的规训下,使这些次级群体龙舟竞渡社团建立在个人自愿的基础之上。现在的社团龙舟主要以地缘、业缘、学缘、趣缘等关系来组织。如笔者在湖南麻阳龙舟竞渡中就发现那里已发展出了新家族、社区和俱乐部等多元化非村落的社团龙舟队[15]。

物质文化的发展。龙舟竞渡非物质文化遗产的物质文化就是龙舟的各种“礼仪标识”[16],即龙舟本身与龙舟的依附载体以及象征符号(龙船庙、祠堂、旗帜等)。从考古资料和历史文献来看,最早的龙舟来源于百越民族,其形制为穆天子所乘之鸟舟。早期的鸟舟,百越民族是用来祭祀的礼器,而在统治阶级中则是“浮吹以娱”的工具。百越地区(东越、南越、骆越)的鸟舟是什么形制呢?江苏常州淹城遗址出土的一艘春秋早期狭长形的独木舟就可以直观了解(见图3)。而浙江宁波鄞州区出土的“羽人竞渡纹铜钺”更是生动地描绘了这种独木舟的“鸟舟”特征,该铜钺上方舞动着两只尾部相对的凤鸟,船上的划手则戴着长长的鸟羽(见图4)。类似的鸟舟图案,在广东西汉南越王墓中出土的“船纹铜提筒”(见图5)和广西贵县罗泊湾出土的“翔鹭纹铜鼓”上都有呈现(见图6)。高占盈曾对具有丰富图案的南越王墓出土的“船纹铜提筒”上的羽人划船纹饰进行了深入分析,认为图案描绘了部落羽人在龙舟上举行人牲祭祀的场景。因此,从其复杂的装饰和功能来看,此时的独木舟并非用于竞渡,而是用于祭祀禳灾。虽然东汉时期已产生“端午竞渡”,但由于龙象征着帝王,所以民间一直不允许使用龙舟竞渡。在《南史》卷十三中就载有刘宋王朝这样的规定:“诸王子继体为王者……乘舫皆平,两头作露平形,不得拟象龙舟。”王子都不能乘坐龙舟,更不用说百姓。所以,平民只能制作为“飞凫”“水马”等造型的龙舟。至晚唐时期,民间竞渡一直使用各种非“龙”造型的独木舟竞渡,如浙江宁波古造船厂遗址出土了晚唐的独木龙舟[17]。

图3 独木舟

图4 铜钺上的羽人竞渡纹

图5 铜提筒上的羽人竞渡

图6 铜鼓上的羽人竞渡

宋代出现了“龙舟竞渡”的记载[18],这可能与当时政治形势的改变有关,南宋并非大一统的王朝,而是偏安于南方,统治阶级对龙舟的专属性降低,由此也为之后的“龙舟”民用奠定了民众基础。明清以来,随着家族的兴起,龙舟竞渡功能凸显,龙舟形制也越来越长。到了现代,由于家族和村落逐渐社团化,龙舟竞渡的象征符号也多元化,使用的龙舟形制也呈现多元化特色。除龙舟本身外,龙舟的依附设施随着时代的发展也发生了相应的变化,如从龙舟竞渡萌芽期的神庙,逐渐转变为家族祠堂,现在则转变为各类社团。这些礼仪标识的变化不仅直接展示了龙舟竞渡非物质文化遗产景观文化基因的变化,也在一定程度上体现了社会组织和精神文化的变迁。

从上述龙舟竞渡非物质文化遗产各层次文化基因的谱系来看,龙舟竞渡精神文化的发展总与社会组织和物质文化的发展相匹配。从时间上说,龙舟竞渡早期的精神文化是神巫文化基因,对应的社会组织、物质文化分别为各民族文化基因和图腾、神庙类的景观文化基因;其后的精神文化是竞争文化基因,对应的社会组织和物质文化分别为家族文化基因和家庙、祠堂类的景观文化基因;最新的精神文化基因是竞争文化基因和娱乐文化基因,对应的社会组织和物质文化分别为各类社团文化基因和各种传统、非传统的景观文化基因。

3 中华龙舟竞渡文化基因的叠合现象

从以上龙舟竞渡非物质文化遗产文化基因的谱系来看,其先后形成了10种文化基因。就目前任何一项龙舟竞渡非物质文化遗产来说,都存在着多时空文化基因的叠合现象,比如神巫文化基因起源最早,但至今延续着。对于这种现象,可以用朱炳详提出的“多重文化时空层叠整合”的观点进行解释:即当一个地区的文化由于长时期的发展变异的积累而出现新文化现象的时候,旧文化现象的许多主要部分并不是以消亡和破产为基本特征,而是经过选择、转移与重新解释以后,依然被一层层地重叠和整合在新文化结构之中[19]。在认识了龙舟竞渡非物质文化遗产多重文化时空的叠合现象之后,结合上文基因谱系的研究,笔者尝试将龙舟竞渡非物质文化遗产共时态存在的多重文化时空层叠的文化基因还原到历时态中(见表2)。

表2 中华龙舟竞渡文化基因的“多重文化时空层叠整合”

通过表2的呈现,可以较清晰地看到龙舟竞渡非物质文化遗产的“多重文化时空层叠整合”结构:在历时性上,各层次文化方面的发展都有国家和民间之分,在精神文化方面,国家龙舟竞渡的娱乐文化基因一直延续至今,是引领龙舟竞渡发展的重要因子,同时,受民间龙舟竞渡的竞争文化的影响及世界体育文化的影响,国家龙舟竞渡最终在1978年后融入竞争文化基因;民间龙舟竞渡的精神文化发生了较大的变化,从神巫文化起源,经过竞争文化的发展,最后形成竞争文化与娱乐文化相融合的趋势,神巫文化将渐趋消亡。在社会组织方面,其历时性显示出龙舟竞渡文化基因逐渐累积的特点,且出现国家文化基因与民间文化基因融合的趋势。在物质文化方面,其历时性显示出不断多元化的景观文化基因,且国家景观文化基因与民间景观文化基因出现了融合的趋势。

以上虽然对龙舟竞渡非物质文化遗产文化基因的叠合与还原进行了展示与解释,但文化基因演进的内在规律还需要进一步地认识,即是什么力量推动着龙舟竞渡文化基因的演进呢?

4 中华龙舟竞渡文化的DNA及其文化认同作用

如前所说,虽然马琳诺夫斯基的文化三因子理论分为物质文化、社会组织和精神文化三部分,但他认为文化的真正单位是制度。社会组织介于物质文化和精神文化之间,是社会的文化骨干,是了解文化全盘关系的总关键[20]。鉴于此,笔者从龙舟竞渡非物质文化遗产的社会组织方面来探寻龙舟竞渡文化的DNA。

龙舟竞渡是一种传统的社会文化,自然与中国的社会传统密切相关。钱穆认为,中国传统社会是奉行儒家传统的礼治社会[21],而秦晖则认为礼治社会是儒家高调的理想,实际上是“儒表法里”的社会[22]。莫斯认为,古式社会在既无市场也无契约的情况下,其社会基础是礼物,社会交换与契约总是以礼物的形式达成,理论上这是自愿的,但实际上,送礼和回礼都是义务性的。他把这种礼物交换关系统称为“竞技式的总体呈献体系”。从中国的礼治传统和莫斯所谓古式社会的礼物传统来看,中华龙舟竞渡就属于礼治传统或竞技式总体呈献体系中的一分子。具体来说,在龙舟竞渡萌芽期,其社会组织为氏族或部落,其精神文化的神巫文化基因就体现出为氏族或部落而献礼。胡小明的研究可证明这一点。他通过对贵州独木龙舟的考察,认为原始社会龙舟竞渡的本质是献给部落神灵的巫术礼仪。在龙舟竞渡发展期,其社会组织主要为家族或村落组织,其精神文化的竞争文化基因就体现出为家族或村落龙舟争胜的献礼,如东莞万江龙舟。在龙舟成熟期,其社会组织是各类社团组织,其竞争文化基因就体现出为各自社团协会的献礼,如上海罗店龙舟。因此,各时期龙舟竞渡中的“献礼”行为,其实都体现出“礼仪精神”这根主线,这就是龙舟竞渡文化的DNA。源远流长的龙舟竞渡“献礼”行为一直延续至今日的传统龙舟赛,各村落或社团成员各尽所能。所谓“竞技式的总体呈献体系”,体现在龙舟竞渡上,就是各乡镇村落或社团之间以龙舟为载体进行的“礼仪竞技”。“礼仪竞技”是推动各时期龙舟竞渡文化基因不断叠合、演进的内在动力。

从龙舟竞渡文化的DNA——“礼仪精神”来看,它贯穿了不同时期的龙舟竞渡,具有超越时代的特性。为什么“礼仪精神”具有超时代的特性呢?高丙中指出,民族传统节日属于认同文化而不是消费文化,看重的是文化的价值而不是功用。认同文化对于自身来说,是属于我们自己的,是与我们生命互为表里的,对于民族国家来说,一个民族共同体有多大的凝聚力和自信,取决于它有没有足够的认同文化,它是民族国家的无价之宝。那么,“礼仪精神”就是各时期龙舟竞渡的文化价值,是认同文化而不是消费文化。正因如此,龙舟竞渡具有超时代的特性。郑振满对传统社会家族的研究也证实了认同文化具有超时代的特性。他发现,即使在传统社会,家族发展也已经超越了原来宗法制度下的亲属家族,如合同式家族和依附式家族,而成为族群意义下的家族。家族和超家族是相通的,两者都是为了社群、族群认同的需要,它们的本质特征就是认同,意义的认同。

5 结语

中华龙舟竞渡文化遗产在其历史演进过程中,累积了丰富的文化基因。经过对龙舟竞渡非物质文化遗产文化表征的分析,归纳出了10种龙舟文化基因。从谱系来看,神巫文化基因是龙舟竞渡文化的精神源头,主导着龙舟竞渡萌芽期;竞争文化基因主导着龙舟竞渡发展时期;竞争文化基因和娱乐文化基因主导着龙舟竞渡的现代和未来。龙舟竞渡文化呈现出多重文化时空层叠整合的现象:在共时性上,每个时期都有自己的主导文化基因和次要文化基因;在历时性上,各时期继承一些原有文化基因,又在发展中形成了自己独特的文化基因。从龙舟竞渡的基本单位社会组织来看,“礼仪精神”是中华龙舟竞渡文化的DNA,“礼仪竞技”是龙舟竞渡文化基因叠合、演进的内在动力。龙舟竞渡因其礼仪精神是一种认同文化,从而具有了超时代和超阶层的性质。

以上理论上的认识,可回应之前龙舟竞渡传承和治理上的一些问题。对于龙舟竞渡的传承来说,第一,既然礼仪精神是认同文化,那么龙舟竞渡就不应改造为一种纯消费文化,那种时常把龙舟竞渡改造为经济配角的做法就很值得反思。遵守龙舟竞渡的礼仪属性,龙舟竞渡的传承才有持久的动力。第二,礼仪精神下的龙舟竞渡并不是保守的,相反,它是积极的,这种认同文化会根据社群需要来转型,并且与当地的市场经济水平相匹配。在礼仪精神的主导下,市场经济的力量不仅不会损害礼仪龙舟的发展,而且还是礼仪龙舟竞渡成长的动力,如上海罗店社团龙舟最早就诞生在商业发展较早的地区。第三,作为民俗体育的龙舟竞渡并不排斥转型为竞技体育,其本身就具有竞争性,且还会推动龙舟竞渡从节庆体育文化向日常体育文化转型,如“健身龙舟”的兴起。

对于龙舟竞渡治理来说,第一,龙舟竞渡在其历史演进中,会层叠整合多种文化基因,但其主导文化基因是符合社群需要的,并且发挥着整合社会、繁荣经济的作用,不能因其表面上带有一些神巫文化遗存而否定其主体价值。第二,礼仪精神下的龙舟竞渡是社群的认同文化,涉及村落、社团、家庭、市场等广大主体,龙舟竞渡组织如果没有充分的赛事经验,就容易出现各种问题。任何组织的成长都需要时间,不可能一蹴而就,不能因以易引发纠纷和安全事故的理由而禁止它。相反,政府应给予民间龙舟竞渡组织成长的时间,让其自身积累经验,在其面临不能解决的、解决不好的问题(如龙舟竞渡的基础设施、安保、医疗方面),政府应提供必要的服务。第三,礼仪精神下的龙舟竞渡遵循礼仪经济原则来筹集资金,且都是量力而行,如果超出了礼仪经济原则,制造出强制摊派、铺张浪费等现象,都不可能使活动持久,因而对于龙舟竞渡的治理应该是自治而不是他治。

悠久的龙舟竞渡非物质文化遗产是中华民族成长的宝贵财产,其中的礼仪精神更是这些财产充满活力的源泉,各地的龙舟竞渡非物质文化遗产的存在就是表明社会还保留着礼仪精神的星星之火。在适合的发展空间下,龙舟竞渡的礼仪精神将会在“德不孤,必有邻”的“竞技式总体呈献”中形成燎原之势。