乡村治理共同体重构:逻辑框架及其维度

2021-11-01中共玉溪市委党校李萌胡霁玲

中共玉溪市委党校 李萌,胡霁玲

乡村是我国社会治理的“前线”和主阵地之一,也是我国社会治理的短板所在。我国的乡村治理在国家治理体系中兼具两方面的功能:一方面,乡村治理是国家治理的基本构成。乡村作为一个治理场域,在中国特色社会主义新时代集政治、服务(行政)和自治功能与一体,故乡村治理并非是由社会自组织和自治的,而是表现为国家层面的外部引领,是我国国家治理体系的重要组成部分。另一方面,乡村治理突出表现为民主自治的实践。乡村治理又是乡村基层的内部整合,是我国实现基层民主协商、民主自治的重要途径和关键平台。概言之,乡村治理的有效性不仅关系到我国国家治理能力的整体水平和国家治理体系现代化进程,更是促进乡村振兴战略得以全面落地执行,实现乡村全面振兴的基石。因此,在推进国家治理和社会治理深度融合的同时,如何实现乡村治理结构和治理体系的优化,进而形成乡村治理共同体来推动实现乡村振兴和国家治理能力现代化,是亟待解决的一个现实问题。

一、社会互构论视域下的乡村治理:国家、社会和公众

作为社会治理的基础单元,家庭是最基本也是最小的组织单位。社会互构论指出:“个人与社会的关系从前现代性到现代性、从旧式现代性到新型现代性的转变,形成了人类生活、社会关系结构和组织模式变迁的根本内容。” 我国对乡村的治理经历了从“管制”到“管理”再到“治理”的过程。

传统中国的乡村社会是一种以血缘和地缘为纽带的场域,但“皇权不下县”,乡村社会的治理主要是由家族族长、乡绅阶层为主导的“自治”,因而其治理被费孝通先生称为“双轨治理”。当然,近来的一些研究也对“皇权不下县”的观点提出了挑战,通过对中国社区治理“古代样本”的分析,提出了“皇权如何下县”的理由,这种观点认为古代中国事实上是儒表法里的组织形式,“编户齐民”就是其中最典型的代表之一。“皇权下县”的观点认为,乡里制度、户籍制度与赋税制度是“皇权下县”的三条铁链,构成古代“家国政治”的制度基础,古代社区治理呈现出“皇权控里、绅权辅里、民治于里”的结构。受经济结构基础所限,国家权力的扩张限定在“政治性”一侧,剩余的社会治理往往处于“自发秩序”而非“自治秩序”。古代社区治理的部分基因延承至今,故应当将社区视为加强国家社会性职能的窗口,在国家自主性增强的同时,增强社会的自主性,构建社区治理共同体。通过梳理乡村经济社会领域的体制变迁可以看到,我国的乡村治理在不同的历史时期和不同的区域环境中呈现出不同特征的治理实践。具体来说,1949年之后的乡村治理变迁主要体现在三个方面:在治理主体上,突破了“政社合一”的单一治理主体,逐渐演变为包括党委政府、村两委、党员、村民和社会组织为主的多元化村治主体;在治理内容上,从“政务主导村务”到“政务村务既分开又配合”再到“从政务转向村务、重心在村务”;在治理动力上,由“主要依靠国家权力”到“提升自治能力”转变。这样的变化轨迹,突破了“国家——社会”的二元结构,形成了以人民为中心、“国家——社会——公众”三元互构的关系,最终构建了“不同行动主体间的对话、参与、协商、合作机制的发展,推动了自助互助、多赢互惠以及共同在场、共建家园的社会格局”。

二、“三治融合”的逻辑框架及其关系互构

党的十九大提出,要“加强农村基层基础工作,健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系”。十九届四中全会更是从推进国家治理体系和治理能力的战略高度对新时期的乡村治理提出了新的要求,强调要“健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系,构建基层社会治理新格局”。

法治是乡村治理的保障,其主体是国家。法治是“三治融合”之要,关键在于完善和严格落地执行。一方面,一切治理活动都要以遵循法律法规为首要原则,法治在乡村治理中起着规制性的作用。另一方面,对村民民主权利的维护离不开法,法治在乡村治理中起着托底保障的作用。“只有国家才是人民公共利益的总代表者”,国家保障了乡村法治建设的推进和公共政策的落实。要提高村民民主法治意识,进一步完善乡村治理制度体系,实现全体村民“学法、信法、守法”的集体意识和规则意识,推进乡村治理“有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”。

德治是乡村治理的基础,其主体是社会。德治是“三治融合”之基,关键在于增能。乡村社会现代化转型带来的原子化、碎片化、疏离化等治理难题,根源就在于社会关系纽带和价值观念的瓦解。一方面,要重塑以社会主义核心价值观为主的社会价值体系,将价值观念嵌入到社会中去,重新建立起社会关系的联结。另一方面,要强化社会舆论在调整关系和维护稳定上的监督作用,结合外部嵌入和内生规制营造良好的社会风尚。与法治相比,德治在乡村治理的总体结构中主要发挥着规范性的作用。德治作用的发挥是润物细无声的,它是内化于心外显于行的,是通过社会主义核心价值观的教育实现的。落实德治的规范性作用,可进一步降低法治的成本。

自治是乡村治理的根本,其主体是公众(即村民)。自治是“三治融合”之本,关键在于赋权。“贫困的本质不是物质的欠缺,而是民众可行能力和自由的匮乏”。村民自治是乡村治理的应有之义。“在乡村治理中,国家要遵循行政赋权的运作逻辑,通过向村民赋权确保村民自治的有效性”。一是要畅通各治理行动主体之间平等对话的渠道,尊重和保护村民的话语权,实现村民自我需求的权利主张。二是要建立行政和法律两个维度的赋权机制,满足多元化的权利诉求,把“纸上权利”实质化,实现乡村善治。三是科学引导和有效提升村民的自治意识,以形式多样的活动吸引村民积极参与,实现“村里的事村民议、村里的事村民管”的自治氛围。

三、从“三治融合”到乡村治理共同体重构:制度、价值和利益

乡村是“基于一定的地域边界、责任边界,具有共同的纽带联系和社会认同感、归属感的社会生活共同体”。乡村作为社会治理的“前线”和国家治理体系的“末端”,其公共性建构对于我国社会治理共同体的打造具有重要意义。我国的乡村经历了从自然共同体到政治共同体到利益共同体再到治理共同体的发展演化,经历了“自然形成——强化建构——萎缩解构——引导重构”四个阶段。地理边界、社会边界和文化边界的消散使得乡村共同体一度陷入萎缩解构的困境,引发了乡村治理的一系列难题。“三治融合”的提出和乡村治理共同体的重构,为构建新的乡村共同体提供了一种新的有效路径。

社会是实现价值嵌入的载体,形成价值认同的场域。价值认同是影响乡村治理成效的关键要素,也是乡村治理共同体建构的基础。公共精神是乡村治理有效的动力源,培育村民的公共精神是引导村民有序参与公共生活、开展公共行动、维护公共秩序、保障公共利益的基础。要积极构建以社会主义核心价值观为引领的、各行动主体认同的共同理念,在价值观念、信仰、风俗习惯、家族文化和行为方式等层面“去其糟粕、取其精华”,实现对公共价值的有效重塑,形成新时期有效推动乡村治理的心理基础和文化约束。

公众的积极参与才能激发乡村治理的活力,形成利益认同。“人们奋斗所争取的一切,都同他们的利益有关”。利益是激励村民参与自治的动力,也是村民达成共识的基础。为了维护自身利益或是获取自身利益最大化,往往行动主体会发掘并利用一切有利于自身利益的组织载体和社会资源,这便成为村民积极参与自治的驱动力。但需注意,片面追求个体利益也可能导致乡村原子化和离散化,反而难以形成共同体。需有效引导村民对个体利益和公共利益的认知,培养村民的公共意识,塑造合作治理中的合作理性,让村民愿意参与、有能力参与乡村公共生活。

四、结论和探讨:重构乡村治理共同体,实现乡村振兴

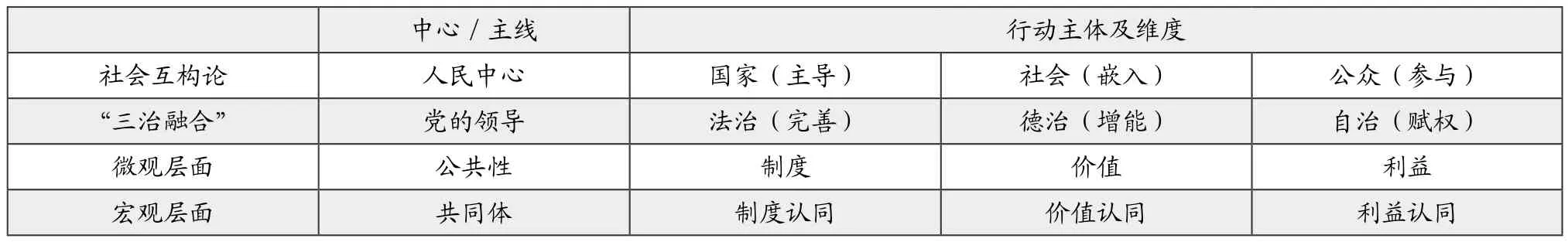

从乡村治理的提出到“三治融合”的实践,再到重构乡村治理共同体的美好愿景和实现乡村振兴的奋斗目标,呈现出的是四个层面、三个维度之间的层次关系(见表1)。

表1 重构乡村治理共同体的逻辑框架及其维度

从横向来看,在国家、社会和公众三个行动主体之间的互构关系中,坚持的是以人民为中心的主线,党的领导贯穿于法治、德治和自治三个治理维度的互构,公共性作为微观层面中制度、价值、利益三个维度互构的基础,共同体则是宏观层面制度认同、价值认同和利益认同的中心目标。

从纵向来看,四个层面中心(主线)的核心内涵是一脉相承的,而三个治理行动主体又在法治、德治和自治三个维度和四个层面发挥着不同的功能作用。法治由国家主导,主要体现为治理制度的不断完善,实现制度认同;德治要嵌入社会中,强化价值在治理中的引领和监督作用,实现价值认同;自治要发动公众积极参与,赋权于公众,以利益为激发实现利益认同。

乡村治理共同体的重构不是回归过去的老共同体,也不是以城市为模板的共同体,而是从乡村的实际出发,以“国家、社会、公众”为行动主体,以“三治融合”为方式,建立起来的一种实现制度认同、价值认同和利益认同的新的共同体。在这种新的共同体中,行动主体间自由交往、平等互动,既尊重个体差异、保障个体权益,又彰显公共理性、寻求合作共赢。新时代构建乡村治理共同体,推动乡村振兴应沿着加强基层社会党建、激发社会组织功能与发动群众广泛参与的路径展开。其中,基层党建是打通国家治理与社会治理的枢纽,是引领与服务的组合。社会治理重心向基层下移,发挥社会组织作用,形成以公众需求为导向、以公共服务为功能的政社联合网络,借助群众的力量补充行政力量的短板,将公众整合到综合治理、矛盾调解、社区营造等不同层面。

治理有效是乡村振兴的重要内容和实现基础,厘清四个层面和三个维度聚合互构,旨在为乡村治理共同体重构提供全方位的理论框架,也是在为实现乡村善治提供有益启示。