夜市服务质量感知对城市居民再次消费意愿的影响

2021-10-29张启尧才凌惠

□张启尧 才凌惠

一、引言

消费在我国经济发展中的基础性作用持续增强。2020 年消费支出对我国经济增长的贡献率达到54.4%,成为我国经济增长的第一拉动力。在消费升级的背景下,消费业态与模式创新对消费潜力进一步释放的促进作用日益突显。夜间经济由于能直接拉动餐饮、购物、文化和旅游等服务业的发展,蕴含巨大的市场空间和潜力,已成为目前最受关注的消费新模式。各级政府积极推动夜间经济发展,将其视作增强城市活力的新引擎,制定了一系列促进政策,如《广州市推动夜间经济发展实施方案》等。夜市作为夜间消费聚集区和夜间经济最活跃的城市区域,也自然成为培育夜间经济新业态和培养城市居民夜间消费习惯的重要平台。但从目前夜市的经营情况看,普遍呈现冷热不均甚至“火红开业、惨淡关门”的景象。除热门夜市人头攒动外,其它夜市都较为冷清或客流量稀少,以至于难以为继。如何提升夜市人气和顾客回头率,已成为夜市生存和发展的重要前提条件。由于夜市消费主要聚集在餐饮、娱乐和休闲等服务业领域且消费人群多为本地城市居民,为了解决夜市生存发展问题,在如何创新夜市服务内容的同时,想方设法提高服务质量,提升城市居民幸福感,培养城市居民再次消费意愿,就成为夜市经营主体亟需思考的问题。

学者们围绕服务质量感知展开了相关研究。何浏(2013)[1]将B2B2C 环境下的消费者快递服务质量感知分为时间价值、物品价值、员工价值和便利价值四个维度,并通过实证分析发现这四个要素对消费者满意度均有显著正向影响。周文静和王恒利(2017)[2]对运动者公共体育场服务质量感知和购后行为间的关系分析发现,服务质量感知下的服务产品、服务传递和服务环境因子均对积极购后行为有显著正向影响。姜岩(2021)[3]提出铁路零担货运服务质量感知应包括响应性、可靠性、经济性、便利性、保证性和有形性六个维度,发现铁路零担货运服务质量感知对客户满意度有显著正向影响。已有服务质量感知研究主要基于多维视角,且多为服务质量感知与行为意愿间的直接关系验证。这些文献对夜市消费情境下的服务质量感知关注较少,没有明确服务质量感知与再次消费意愿间的内在作用机理。夜市服务内容与方式的多样性使得夜市服务质量感知也具备了多维属性。由夜市服务质量感知到再次消费意愿的生成,蕴含了城市居民一系列心理转化机制。对这些心理机制的挖掘,能更深入地把握其再次前往夜市消费的服务质量动因和内在作用过程,促进夜市服务质量的优化。

本文引入幸福动机作为中介变量,构建夜市服务质量感知对城市居民再次消费意愿作用的概念模型,探究不同夜市服务质量感知通过幸福动机对城市居民再次消费意愿影响的机理,发现和明确不同夜市服务质量感知作用的路径差异。此外,还引入心理资本作为调节变量,探究夜市服务质量影响下不同心理资本城市居民前往夜市再次消费的心理与行为表现,探索夜市服务质量感知作用的边界条件,帮助夜市经营管理者了解城市居民对夜市服务质量的要求,明确夜市服务质量优化的方向,提升城市居民前往夜市消费的主动性和积极性,实现夜市的可持续性发展。

二、理论基础与研究假设

(一)服务质量感知与幸福动机

服务质量感知被认为是个体对服务的一种主观感知与评价,主要取决于个体对服务质量期望与实际感知之间的差距。[4]由于服务质量感知主要由个体进行主观评判,使得其构成与测量成为学者们关注的焦点。虽然学者们对服务质量感知构成维度的认知并不完全一致,但目前最具代表性的服务质量感知构成模型主要包括SERVQUAL 模型和三要素模型。SERVQUAL 模型由PZB(1988)[5]提出,他们认为可从有形性、可靠性、响应性、保证性和移情性五个方面对服务质量感知进行测量。服务质量感知三要素模型则由Rust 和Oliver(1994)[6]提出,认为服务质量感知应由服务产品、服务传递和服务环境三要素构成。虽然SERVQUAL 模型已更加广泛被采用,但就夜市服务特点而言,三要素模型则更适合夜市服务质量感知的研究。在夜市消费情境下,夜市服务产品对应于顾客在夜市接受美食、娱乐与购物等服务后感受到的轻松、自在和愉悦;夜市服务传递对应于顾客在接受夜市服务过程中体验到的好客、亲近和烟火气;夜市服务环境则对应于夜市经营方依据地方文化特色以及将传统与现代结合等方式对夜市消费场景的打造。

幸福感是个体在生存与发展的需求得到满足后形成的一系列欣喜与快乐的主观状态。[7]由于幸福感主要聚焦人们的生活状态与结果,导致其无法诠释个体追求幸福的方向与过程。针对这个问题,Peterson 等(2005)[8]提出了幸福动机的概念,认为幸福动机是个体始终追求的某种状态或希望获取的某个有价值的目标,体现了个体的价值取向,并将幸福动机分为享乐幸福动机和意义幸福动机两个维度。其中,享乐幸福动机是指个体追求当下能创造积极情感和愉悦体验的活动;意义幸福动机是指个体追求更长远和更广阔的与成长、敬畏和启发等相关的活动。夜市消费情境下的幸福动机也能被分为享乐幸福动机和意义幸福动机。享乐幸福动机的城市居民追求夜市服务带来的即时身心愉悦,他们关注夜市服务能否满足其感官上的体验与刺激,帮助其缓解工作生活压力和放松身心;意义幸福动机的城市居民追求夜市服务带来的意义感,他们关注夜市服务能否满足其理性的社会交往和自我提升需要,增长自己的生活意义感和个人潜能。服务质量感知被视为幸福动机形成的重要影响因素,张跃先等(2017)[9]研究发现,由服务人员和其他顾客构成的人际因素以及产品和服务氛围构成的非人际因素对消费者幸福感有驱动作用。不论是何种夜市服务质量感知,城市居民都会依据所追求的状态是否得到满足、个人价值是否实现等夜市服务体验评价,形成不同内容或水平的幸福动机。基于以上分析,提出如下假设:

H1:服务质量感知对幸福动机有显著正向影响。

(二)幸福动机与再次消费意愿

动机被认为对再次消费意愿的形成有较强解释作用。赵雪祥和骆培聪(2018)[10]指出,消费者是否具有重游意愿关键在于其动机,且通过实证研究发现旅游动机对重游意愿有显著正向影响。幸福动机同样能促进再次消费意愿的产生。张爱萍和王晨光(2018)[11]研究发现,享乐幸福动机和意义幸福动机都会引导消费者在对应的方向上花费更多的时间和精力,以提升其价值主张的水平,并会通过后续消费等方式与企业价值主张建立更深层次的联系。夜市消费情境下,幸福动机可以被认为是城市居民正式接受夜市服务的开始,对夜市再次消费意愿有着重要的影响。享乐幸福动机的城市居民会为了由夜市美食、娱乐等服务体验获得更多的感官、联想和情绪上的愉悦感而决定采取更多的后续消费行为。城市居民的享乐幸福动机越强,由夜市服务体验形成的愉悦感就越容易被唤起,再次前往夜市消费的意愿也就越容易产生。意义幸福动机的城市居民则会为了由夜市提供的社交与学习类服务持续促进个人成长与发展而选择再次前往夜市消费。吕国庆和周琰(2021)[12]研究发现,意义幸福动机对幸福感预测有显著正向影响,指出意义幸福动机个体希望通过彰显自我价值或与他人建立联系来持续增强幸福感。由此可见,城市居民的意义幸福动机越强,就越愿意通过夜市提供的社交与学习类服务来提升自我,也更愿意再次前往夜市进行消费。基于以上分析,提出如下假设:

H2:幸福动机对再次消费意愿有显著正向影响。

(三)幸福动机的中介作用

由前文关于服务质量感知对幸福动机影响和幸福动机对再次消费意愿影响的假设可以推测,服务质量感知、幸福动机和再次消费意愿之间可能存在相互作用关系。由S-O-R 理论可知,城市居民在感知夜市服务质量后,会对感知到的服务质量内容进行内在的心理加工,如服务质量满足其所追求的愉悦状态或促进个人价值提升的程度越高,则幸福动机就越强,夜市再次消费意愿也就越高。因此,幸福动机在夜市服务质量感知对城市居民再次消费意愿的影响中发挥中介作用。这种中介作用主要表现为:(1)夜市服务质量感知能够激活城市居民的愉悦感或意义感,从而增强城市居民的幸福动机;(2)因夜市服务质量感知建立起来的幸福动机会提升城市居民的再次消费意愿。基于以上分析,提出如下假设:

H3:幸福动机在服务质量感知和再次消费意愿间有显著中介作用。

(四)心理资本的调节作用

心理资本体现了个体积极的心理状态,是个体保持积极向上和战胜挑战的重要内在动力,被认为是一种能影响个体体验产品或服务时内在心理活动过程的人格特征变量。[13]由于心理资本主要聚焦于个体内在的状态与成长,使得拥有强心理资本的个体会更关注能让自身保持积极状态的内在要素,而忽略外界要素对自己的作用与影响。骆紫薇和陈斯允(2018)[14]研究发现,心理资本在社会支持对消费者权力感知的影响中发挥负向调节作用,指出强心理资本的消费者拥有高水平的内向聚焦力,更依赖于借由自己内在的调节来协调自身与外界的关系,这就使得其对属于外界要素的社会支持刺激反应更弱,更难由外界要素的作用形成补偿性消费。在夜市消费情境下,不同心理资本的城市居民即使拥有相同的夜市服务质量感知,他们的幸福动机内容与水平也是存在差异的。虽然夜市消费被认为可以帮助城市居民缓解和释放工作压力,但强心理资本的城市居民更偏向于在夜间通过自我开导和暗示的方式来疏导所面对的压力以使自己愉悦和提升,这让夜市服务质量对他们而言并不重要,也不会将夜市服务质量视作再次前往夜市消费的重要外部线索,而对于弱心理资本的城市居民则正好相反。基于以上分析,提出如下假设:

图 研究的概念模型

H4:心理资本在服务质量感知对幸福动机的影响中有负向调节作用。

三、研究设计

(一)研究样本与数据采集

采用问卷星网络调研平台进行问卷的发放。为了提升采集数据的质量,在对主要变量进行调查前,设置了夜市消费经历的背景调查题项,要求被调查对象从提供的北京王府井、南京夫子庙、武汉户部巷等31 个全国知名夜市中,按照各自的消费经历选出或自填出印象最深刻的夜市作为变量调查的参照对象。2021 年3 月28 日-4 月11 日,随机发放并回收问卷280 份,剔除时间过短、结果重复过多等无效问卷后,有效问卷为272分,问卷有效率为97.14%。其中,男性为127 人,占46.69%;女性为145 人,占53.31%。年龄18 岁-30 岁为121人,占44.49%;31 岁-50 岁为95 人,占34.93%。收入1000 元以下为49 人,占18.01%;1000 元-2999 元为42人,占15.44%;3000 元-4999 元为81 人,占29.78%;5000 元以上为100 人,占36.76%。

(二)变量测量

为了保证变量测量的有效性,本文变量的测量主要选用国内外运用较多且信度和效度较高的已有成熟量表,所采用的测量量表如表1 所示。变量的测量均采用李克特7 点法进行打分,1 表示“非常不同意”,7 表示“非常同意”。夜市服务质量感知的量表借鉴文吉和曾婷婷(2011)[15]的研究成果,其中夜市服务产品包括4 个题项,如“该夜市有体现当地特色文化的产品或服务”等,Cronbach’s α 值为0.890;夜市服务传递包括3 个题项,如“该夜市提供热情好客和接地气的服务”等,Cronbach’s α 值为0.892;夜市服务环境包括4 个题项,如“该夜市的烟火气浓厚”等,Cronbach’s α 值为0.906。幸福动机的量表借鉴张爱萍和王晨光(2018)的研究成果[11],其中享乐幸福动机包括4 个题项,如“在该夜市可以获得愉悦的消费体验”等,Cronbach’s α 值为0.917;意义幸福动机包括4 个题项,如“该夜市提供的社交环境吸引我前往消费”等,Cronbach’s α 值为0.921。心理资本的量表借鉴Lorenz 等(2016)[16]的研究成果,包括12 个题项,如“我觉得生活是美好的”等,Cronbach’s α 值为0.956。再次消费意愿的量表借鉴Dodds 等(1991)[17]的研究成果,包括3 个题项,如“如果下次晚间外出消费,我会第一时间选择去该夜市”等,Cronbach’s α 值为0.886。此外,考虑到被调查对象的性别、年龄、收入和职业等人口统计变量会对夜市服务质量感知与城市居民再次消费意愿之间的关系造成影响,因此,这些变量在实证分析中将会被作为控制变量。

表1 本文采用的测量量表

四、数据与实证结果分析

(一)描述性统计与相关性分析

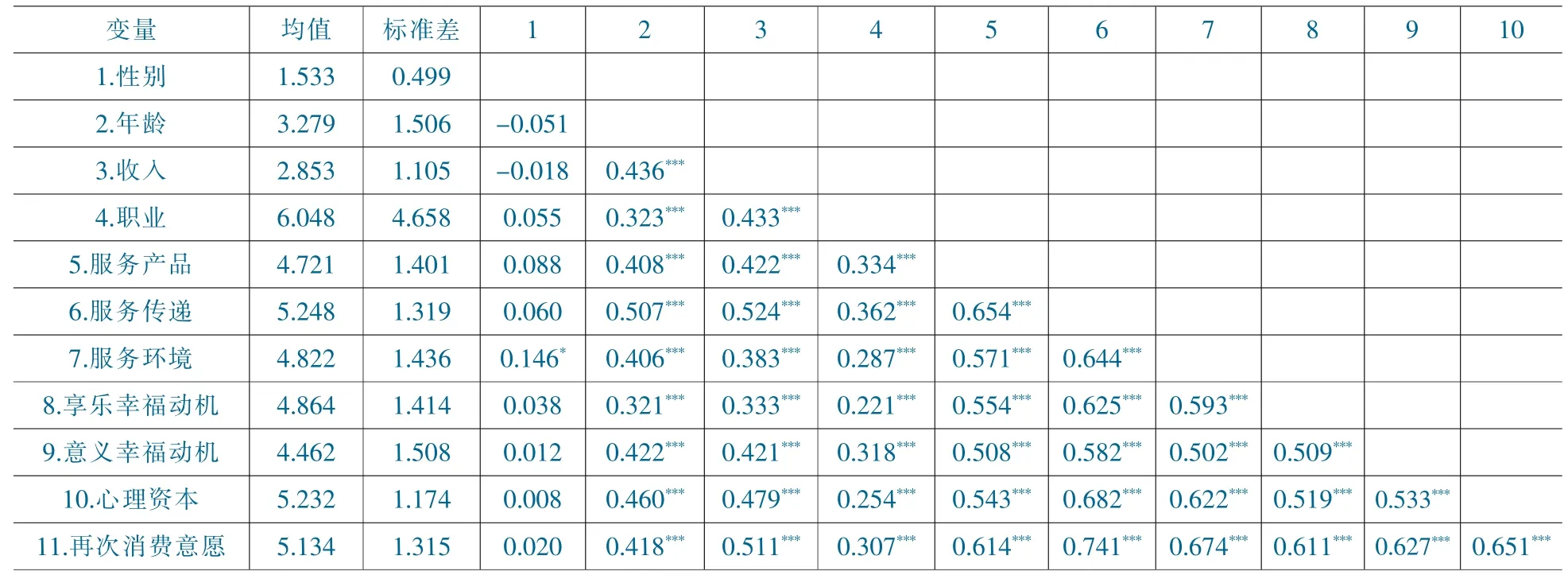

利用收集到的有效数据对变量的标准差、均值以及各变量间的相关系数进行分析,结果如表2 所示。夜市服务产品(β=0.554,P<0.001)、夜市服务传递(β=0.625,P<0.001)和夜市服务环境(β=0.593,P<0.001)与享乐幸福动机呈显著正相关关系;夜市服务产品(β=0.508,P<0.001)、夜市服务传递(β=0.582,P<0.001)和夜市服务环境(β=0.502,P<0.001)与意义幸福动机呈显著正相关关系;享乐幸福动机(β=0.611,P<0.001)和意义幸福动机(β=0.627,P<0.001)与夜市再次消费意愿呈显著正相关关系。相关性分析结果初步支持了前述变量间直接作用的假设。

表2 变量的均值、标准差与相关系数

(二)验证性因子分析

通过验证性因子分析对夜市服务质量感知、幸福动机、心理资本和再次消费意愿之间的区别效度进行检验,结果如表3 所示。通过对7 个模型的拟合度指标进行比较可以发现,七因子模型相较于其它6 个模式而言,模型的拟合度水平最优(χ2=1930.703,df=506,χ2/df=3.816,NFI=0.799,IFI=0.843,TLI=0.825,CFI=0.842,RMSEA=0.102),验证性因子分析的结果表明,本文变量之间具有较好的区别效度。

表3 验证性因子分析结果

(三)假设检验

1.主效应与中介效应检验

利用回归分析对主效应进行检验,结果如表4 所示。由模型2 可知,夜市服务产品(β=0.194,P<0.01)、夜市服务传递(β=0.352,P<0.001)和夜市服务环境(β=0.294,P<0.001)对享乐幸福动机均有显著正向影响;由模型4 可知,夜市服务产品(β=0.147,P<0.05)、夜市服务传递(β=0.267,P<0.001)和夜市服务环境(β=0.159,P<0.05)对意义幸福动机均有显著正向影响。由此,假设1 成立。由模型6 和模型8 可知,享乐幸福动机(β=0.465,P<0.001)和意义幸福动机(β=0.469,P<0.001)对再次消费意愿有显著正向影响。由此,假设2 成立。

运用分步回归法对享乐幸福动机和意义幸福动机的中介作用进行检验。假设1 和假设2 的检验支持了中介作用存在的前两个条件。由模型7 可知,当夜市服务产品、夜市服务传递、夜市服务环境和享乐幸福动机同时对再次消费意愿进行回归时,享乐幸福动机(β=0.130,P<0.05)对再次消费意愿有显著正向影响且系数值有明显下降(0.130<0.465)。可见,享乐幸福动机在夜市服务质量感知对再次消费意愿的影响中发挥部分中介作用。由模型9 可知,当夜市服务产品、夜市服务传递、夜市服务环境和意义幸福动机同时对再次消费意愿进行回归时,意义幸福动机(β=0.214,P<0.001)对再次消费意愿有显著正向影响且系数值有明显下降(0.214<0.469)。可见,意义幸福动机在夜市服务质量感知对再次消费意愿的影响中发挥部分中介作用。由此,假设3 成立。

2.调节效应检验

采用分步回归分析法对心理资本的调节作用进行检验,结果如表5 所示。在检验前先对各变量进行了中心化处理,以享乐幸福动机为因变量进行回归分析发现,夜市服务产品×心理指标(β=-0.224,P<0.01)、夜市服务传递×心理资本(β=-0.364,P<0.001)、夜市服务环境×心理资本(β=-0.281,P<0.001),均对享乐幸福动机有显著负向影响。可见,心理资本分别负向调节夜市服务产品、夜市服务传递和夜市服务环境与享乐幸福动机的关系。以意义幸福动机为因变量进行回归发现,夜市服务产品×心理指标(β=-0.131,P<0.05)、夜市服务环境×心理资本(β=-0.134,P<0.01),均对意义幸福动机有显著负向影响,而夜市服务传递×心理资本(β=-0.150,ns)的影响不显著。可见,心理资本分别负向调节夜市服务产品和夜市服务环境与意义幸福动机的关系。因此,假设4部分成立。

表5 调节效应检验结果

五、研究结论与管理启示

(一)研究结论

1.夜市服务质量感知对城市居民幸福动机有显著正向影响。夜市服务产品、夜市服务传递和夜市服务环境分别对城市居民享乐幸福动机与意义幸福动机都有显著正向影响,且夜市服务传递对两者的影响系数均最大。可见,对于追求高品质生活的城市居民而言,日益趋同的夜市服务产品和夜市服务环境不能再被简单地视作启动幸福动机的服务质量引擎,对夜市服务传递的感知已成为城市居民幸福动机触发的重要夜市服务质量的线索。夜市的热情好客、服务响应、“温暖”人际交往等服务传递构成了城市居民服务质量感知的关键内容。

2.城市居民幸福动机对夜市再次消费意愿有显著正向影响。城市居民享乐幸福动机和意义幸福动机均对夜市再次消费意愿有显著正向影响,且两者对夜市再次消费意愿的影响系数基本相同。夜市不仅提供了放松娱乐的场所,还提供了交流学习的平台,较均衡地满足了城市居民对夜市多元化的消费需求。品尝美食、休闲购物、文化场所参观、24 小时书店和艺剧院线等能带来享乐与学习体验的夜市消费业态的进一步深度交融,会使夜市文旅商融合成为激发城市居民幸福动机和吸引他们再次前往消费的主要夜市亮点。

3.城市居民幸福动机在夜市服务质量感知与夜市再次消费意愿间发挥部分中介作用。夜市服务产品、夜市服务传递和夜市服务环境经过幸福动机对城市居民夜市再次消费意愿产生影响,说明在三者对城市居民夜市再次消费意愿的影响中,有一部分来自于夜市服务质量启动的幸福动机刺激了城市居民的夜市再次消费意愿。丰富与高品质的夜市服务产品、接地气与热情的夜市服务传递、地域文化特色突出的夜市服务环境,能让城市居民在体验高质量夜市服务的基础上不断满足其对美好幸福生活的需求,持续为居民前往夜市消费意愿注入新的活力。

4.心理资本负向调节夜市服务质量感知对城市居民幸福动机的影响,但对夜市服务传递与意义幸福动机关系的调节作用不显著。心理资本的负向调节作用表明城市居民的心理资本越低,夜市服务质量感知对幸福动机的正向影响作用就越强。这验证了骆紫薇和陈斯允(2018)提出的“个体心理资本越低,就越关注外界环境,也越容易被外界环境影响”的研究论断[14]。心理资本对夜市服务传递与意义幸福动机关系的调节作用不显著,可能是因为夜市服务传递的热情好客与“温柔”互动相较于夜市服务产品和服务环境,更能增强城市居民对夜市的情感与在夜市社会交往与自我提升的认同,进而弱化强心理资本城市居民的内倾性。

(二)管理启示

1.在提升夜市服务产品品质和优化夜市服务环境的同时,营造热情好客的形象。城市居民对夜市服务质量的感知源于对夜市服务产品、夜市服务传递和夜市服务环境三个方面的评价,其中夜市服务传递的权重最大。夜市服务产品品质提升和夜市服务环境的打造,要在防止同质化的同时,结合当地文化品位塑造和提供特色化、差异化的产品与场景。夜市经营方和管理方也应共同努力,不断提升服务与管理能力和水平,营造一个能向城市居民传递烟火气和热情好客的有温度的夜市消费环境。

2.在优化享乐型和意义型夜市服务的基础上,促进夜市文旅商的深度融合。享乐型和意义型服务是城市居民夜市消费的主要内容,但以往两者分离的单一夜市消费业态已无法满足城市居民对美好幸福生活的需要,同时具备享乐与意义属性,成为提升夜市整体吸引力的基本要求。夜市经营管理者可结合地方文化特色和夜市区位优势,将吃、买、逛、玩与赏、学、感、悟结合,突破传统夜市产品品类单一和功能区隔的障碍,让城市居民在玩乐的同时能够有所收获和提升,实现夜市多业态的有效组合,打造夜市文旅商一站式消费综合体与聚集区。

3.突出夜市社会性和情感性体验价值,增强城市居民与夜市的情感联结。对于高心理资本的城市居民,夜市经营管理者应重点围绕夜市的“互动性和自我提升性”进行宣传和推广,向其传递夜市消费所能带来的社会性与情感性体验价值,帮助其认识夜市消费在平衡自我与外界冲突方面的突出作用,进而使他们将夜市消费与放松、乐观等紧密联系在一起,改变对夜市的刻板印象。除了向城市居民传递夜市消费的优势信息外,还应持续加强与其沟通交流,实现夜市经营主体与城市居民间的夜市价值共创,建立起更加紧密的情感联结。