特殊之年 特殊作为 特殊担当

——2021 年上海经济形势分析与展望

2021-10-26□赵磊

□ 赵 磊

|2021 年上海经济运行面临的内外部环境分析

(一)宏观环境分析

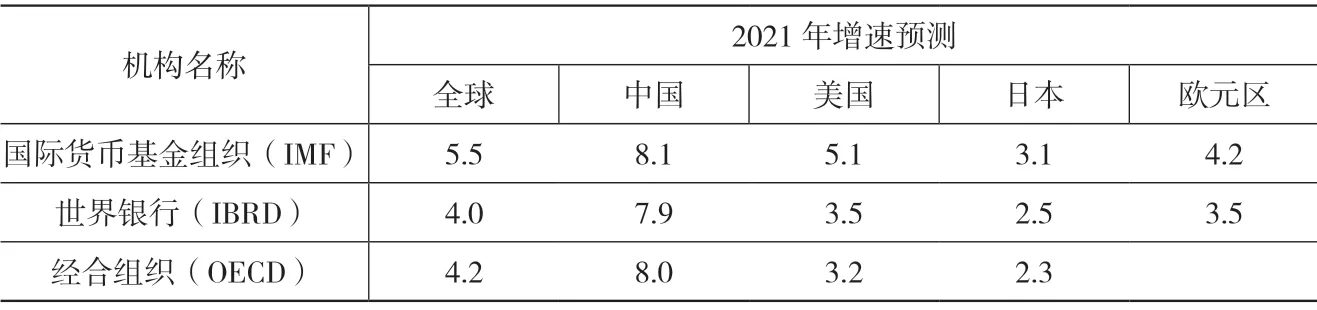

一是新冠肺炎疫情影响仍将持续。当前国外疫情仍处加速状态,国内高风险地区也有所增加,据世界卫生组织预判,2021 年底前,依然无法实现任何程度的群体免疫,2021 年的全球经济仍会受到疫情压制。二是全球经济有望在断崖中反弹。据国际机构预测,2021 年,日本、美国、欧洲将呈现2.3%~3.1%、3.2%~5.1%、3.5%~4.2% 的 恢复性增长,全球经济增速将反弹至4.0%~5.5%,但同时,全球商品贸易量预计增长7.2%,大大低于此前超过20%的增长预期,贸易规模远低于疫情前水平。全球外国直接投资(FDI)也将进一步减少5%-10%,2022 年可能有所复苏。三是国内经济恢复持续向好。2020 年我国经济增长2.3%,成为全球唯一实现正增长的主要经济体。2021 年,世界银行、IMF、OECD 等权威组织对我国经济增速的预测值为7.9%-8.1%,大幅高于全球水平。增长动力来看,投资拉动作用将依然显著,机构对2021年固定资产投资增速的预测值多数在8%左右。同时,市场普遍看好消费反弹,社零增速的预测值多数在15%左右。

表1 国际权威机构对全球、我国及发达经济体增速预测情况(单位:%)

(二)重点产业分析

一是工业生产预计好于2020 年。2020 年上海工业增长呈现快速恢复态势,4 月单月增速转正到正常水平并开始企稳,11 月规上工业总产值累计增速转正至0.7%,全年增长1.9%。2021 年来看,重点行业有望放量,连续性的投资增长也将逐步实现产出转化,整体生产水平预计好于2020 年。分行业来看,集成电路领域,龙头企业生产线处于产能爬坡阶段,市场需求旺盛,行业仍将保持快速增长。生物医药领域,受疫情、带量采购常态化和医保谈判制度化等多重因素影响,预计仍无法回到疫情前增速水平。汽车制造领域,当前整体已进入复苏期,但需关注汽车芯片断供风险。新能源汽车势头良好,受重大项目产能扩张带动,预计会有明显产值增量。电子信息制造领域,行业处于景气周期,叠加新基建和在线场景的应用需求,积极因素依然较多,需高度关注国际贸易政策的变动。新材料领域,与集成电路、芯片产业高度相关的特种气体、光刻胶、高纯试剂等半导体专用电子化学品,有望在国产替代背景下实现行业快速发展。

二是服务业保持持续恢复性增长可期。2020 年,上海第三产业增长1.8%,受疫情影响,各行业分化较为明显。2021 年,在重点行业带动下,服务业将继续保持恢复性增长。金融业来看,银行业受益于存款余额快速增长,存贷款余额出现明显上升,预计2021 年增长态势仍将持续。证券业方面,上海证券交易所有价证券成交额、股票成交额全年发展良好,2021 年受注册制改革影响,资本市场有望吸引更多长期资金入市,但信用规模变化可能影响整体成交水平。保险业在疫情影响下,企业和居民投保意识有所提高,迎来长期发展机遇。总体来看,金融业发展态势依然向好。批发零售业来看,受油价下跌、终端消费不振等多重因素影响,2020 年石油及制品类、化工材料、汽车分别下降24.5%、10.3% 和9.9%,行业同比下降2.6%。2021 年,在油价反弹、汽车销售向好的趋势影响下,商品销售总额可能迎来小幅增长。交通运输业来看,货物运输已基本恢复常态,呈现小幅微增。2021 年,在国内外需求逐步回升背景下,预计仍会维持当前增长态势。旅客运输仍未恢复,2021 年可能随疫情演变出现波动。

(三)需求动力分析

一是投资有望保持在较高水平。2020 年,上海全社会固定资产投资同比增长10.3%,超疫情前水平。2021 年,尽管集成电路等部分重点行业可能因中美贸易摩擦而影响相关设备和材料的采购投资,但受土地供应和“十四五”开局等因素影响,工业投资压力与支撑并存,同时房地产投资形势保持平稳、城市基础设施建设后劲可期,全社会固定资产投资高速增长态势有望持续。二是消费回暖积极因素增多。2020年上海社会消费品零售总额于2 月份受到冲击,在“五五购物节”等政策效应影响下,5 月开始转正并持续上扬,四季度连续出现单月的超高速增长,全年增速转正至0.3%。2021 年,汽车销售有望在新能源汽车快速增长带动下,进入连续3 年下跌后的复苏上行周期;奢侈品市场受益于海外份额回流,可能先于全球恢复;家电、家具、家装等消费,受政策推动和产业链上下游影响,增量有望释放。总的来看,有利于消费回暖的积极因素增多。三是货物贸易面临一定压力、服务贸易有望打开新空间。货物贸易方面,2020 年呈现“波动向上”走势,全年累计增长2.3%,进口好于出口。2021 年,受国外生产能力恢复后“转移性”采购逐步消退等因素影响,推动2020 年出口增长的因素减弱,同时,“实体清单”可能影响集成电路等相关领域进口,进口制约因素有所增多。总的来看,维持当前增长态势有压力。服务贸易方面,占比最大的“旅行服务”受疫情影响严重,也导致全年贸易总额同比下降16.5%。同时,结构差异明显,出口增长8.3%,进口下降29.1%。2021 年,“旅行服务”恢复程度仍存较大不确定性,服务出口随着“一带一路”战略的推进,金融、设计、数字贸易等衍生服务贸易需求有望明显增长,加入RCEP 后,面向东盟的服务市场也将打开新空间。服务进口恢复则主要取决于疫情发展,如海外疫情得到控制,入境游客逐渐恢复,进口水平也将逐步反弹。

总的来看,2021 年上海经济增长的机遇与挑战并存,需从发展动力、行业走势、企业活力等不同层面,对影响经济运行的关键因素予以关注:一要关注消费驱动的持续性。近年上海存款余额持续上升,“预防效应”显现,整体信心有待提振。收入增长有所放缓,消费支出恢复相对较慢,“收入效应”对消费能力形成制约。受疫情影响,不同群体收入分化有所加剧,“分配效应”可能进一步降低边际消费倾向。二要关注行业恢复的差异性。当前上海各重点行业走势出现一定分化,工业、批发零售业等受冲击较深但恢复较快,单月或累计增速已基本恢复到疫情前水平;交通运输业、住宿餐饮业、租赁和商务服务等人员接触性行业恢复相对较慢;信息服务业、金融业等,受疫情的负面影响相对较小,甚至还一定程度有所受益。2021 年全年来看,行业分化仍将延续,需聚焦重点、动态跟踪。三要关注企业经营的改善性。从企业信心调查、中长期贷款以及民间投资情况看,企业预期有所恢复,但投资方向过于集中;从工程建设招投标情况看,企业经营活动明显改善,但营收利润指标也反映出企业经营压力依然较大,服务业更为明显。企业经营状况是经济运行的重要基础,需多方发力、多措并举、持续改善。

|推动2021 年上海经济平稳运行的相关建议

2021 年是“十四五”开局年,也是疫情延续影响的又一“特殊”之年,全年经济工作,既要坚持稳中求进工作总基调,保持经济运行在合理区间,又要立足新发展阶段,贯彻新发展理念,服务新发展格局,通过科技和产业的“全链条推动”、供给侧和需求侧的“全过程发力”、对内和对外的“全方位开放”、高标准和高素质的“全体系保障”,为经济社会的长期发展、城市能级和核心竞争力的有效提升,打下坚实基础。

(一)壮大战略科技力量,抢占产业变革“制高点”

一是打造以先导产业为引领的重点产业集群。聚焦集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业,聚焦科技攻关和场景建设,全力实施“上海方案”,不断强化引领功能。加大技术改造焕新力度,扩大有效产能投资,推动汽车、电子信息、高端装备等传统优势产业稳步发展。强化新技术、新工艺、新材料、新装备应用,以技术领先推动发展率先,推动新材料、生命健康、现代消费品等产业快速发展。二是增强产业链供应链自主可控能力。积极构建“基础研究+技术攻关+成果产业化”的全过程科技创新生态链。聚焦产业链薄弱环节开展全球招商,实现供应链的本地化生产。借鉴兄弟省市经验,探索实施“链长制”。研究制造业先进产能回归。

(二)锻造服务经济长板,加快构筑战略“新优势”

加快完善经济发展格局,做强做优“五型经济”。创新型经济方面,围绕数字智能领域和相关的生命、材料、能源等重大创新领域,在基础研究方面多投入资源,发力实现科技创新溢出。服务型经济方面,围绕优化服务供给、提升服务质量、营造服务环境等关键环节,持续深化“上海服务”品牌建设。开放型经济方面,依托自贸试验区、临港新片区以及若干江浙接壤地区,统筹在岸业务和离岸业务、本地和长三角两个市场两种资源,形成内外开放的重要通道和链接。总部型经济方面,聚焦中心城区转型区域,注重“引全球,聚本土”,吸引更多功能、高能级的跨国公司及国内大型企业、央企、民营企业的地区总部和总部型机构。流量型经济方面,注重信息流与人流物流的统筹,完善流量经济硬件载体建设,打造体现功能性、国家级和国际性的流量平台,构建各类全球双边、多边交易的载体。

(三)注重需求侧管理,增强内生动力“支撑性”

一是持续发挥“投资”关键性作用。围绕郊区新城和重点区域建设,高水平做好交通、应急、环保等重大基础设施及5G、工业互联网、大数据中心等新型基础设施投资规划和建设布局。紧盯集成电路、人工智能、航空航天以及高端智能装备等重点领域,创新投入模式、鼓励各方参与,不断扩大产业投资规模。推进非成套改造等城市更新工作,打造一批人民城市建设示范点,加大保障性住房投资力度。二是有力放大“消费”战略性功能。围绕首发经济、夜间经济、品牌经济和免税经济等,打造一批具有强烈特色的消费集聚区。聚焦海外商品、新能源汽车、绿色智能家电、环保家具等重点消费领域,加大政策支持引导,释放消费潜力。推广“柔性用工”“共享员工”等用工新模式,持续支持中小微企业和个体工商户,促就业稳收入,保障消费可持续性。

(四)着力高水平内外开放,打造开放型经济“升级版”

一是推动长三角更高质量的一体化。开展区域补链固链强链行动,推动优势产业迭代升级和产业链延伸,提升在全球价值链的位势。推动协同创新,建设一批长三角科技资源共享平台和科技创新重大项目、研发平台,促进科技资源开放共享和科技成果转移转化。完善金融、公共服务、环保等领域协同合作机制。二是强化对外开放枢纽门户功能。依托进博会,打通货物变展品、展品变商品的渠道与配套体系,不断提升高质量进口商品枢纽地位。依托临港新片区建设,优化金融服务,创新监管方式,加快发展外贸新业态新模式,做大离岸贸易和转口贸易规模。抓住RCEP 签署和“一带一路”战略深化契机,创新发展服务贸易,更大力度提升服务业对外开放水平,大力推动高附加值衍生服务贸易增长。

(五)强化政策及人才服务,保持企业主体“活跃度”

一是加强政策体系预期性。加强基于各类数据源的经济监测预警能力和体系建设,注重经济数据、宏观政策、市场信息的及时公布和披露,保持政策透明、稳定、可持续。优化政策调整适应性,最大限度减少政府对市场资源配置和微观经济活动的直接干预,加强政策意图宣传解读。二是注重人才体系匹配性。构建差异化人才政策体系,制定“海外人才吸引计划”,引进一批高层次“塔尖”人才,吸引培育一批技能型“塔基”人才。注重人口集聚的空间引导,不断丰富郊区新城产业形态,加强优质公共服务供给,适度放宽新城落户门槛,推动创新人才和年轻劳动人口有效集聚。三是提升市场体系竞争性。探索创新监管标准和模式,完善包容审慎监管,形成适应创新性、小微型企业发展的监管环境。着力推行柔性监管、智慧监管,体现监管执法的温度。以公平竞争为出发点,不断健全市场治理的制度规则和行为研判,加强反垄断监管能力建设。