中英两国主流报纸动物福利新闻报道共时对比研究

2021-10-26穆军芳周颖涵

穆军芳,周颖涵

(河北大学外国语学院,河北 保定,071002)

新冠肺炎疫情期间由于类似“宠物能传播病毒”的谣言传播,遗弃甚至虐杀宠物的新闻层出不穷。无论是野生动物的食用问题还是宠物遗弃虐杀的问题,本质上都是动物福利问题。而动物福利所探讨的人与动物之间的关系,也是人与自然关系的集中体现[1]。新闻作为符号化于语言的意识形态[2]2,反映了拥有绝对话语权的既得利益者与统治集团和阶级的行为趋势,简言之,新闻维护以及展现的是主流意识和主流观点[2]7。相较于传统的话语分析,批评话语分析的区别性特征是把话语与社会权利有机地结合起来,通过进行话语分析来展现社会问题并以此为基础提出相应的解决策略[3]9。从方法论上来看,批评话语分析既遵循辩证的话语观,又强调话语之间的辩证关系,这种辩证的方法论在具体的批评话语分析中表现为不同的研究路径和分析方法[4]541。许多批评语言学家提出了各自的研究方法,其中费尔克劳的“话语—实践”法是媒体的批评话语研究中最为普遍使用的研究方法之一[5]513。诺曼费尔克劳(Norman Fairclough)的三维分析法强调对任何“交际事件”进行三维调查,能够更加全面、系统地对相关社会问题进行探讨。因此,本文以“动物福利”作为切入点,运用语料库分析工具AntConc.3.5.8,从语篇维度、话语实践维度和社会实践维度对中英两国主流报纸就动物福利相关的新闻报道进行共时比较分析,旨在揭示中英主流新闻报纸在语言运用中隐含的权力关系以及各自生态文明建设的进度,从而为我国的生态文明建设提供参考。

一、三维分析法概述

批评话语分析的领军人物费尔克劳所提出的“话语—实践”法,对后续的研究影响深远。“话语—实践”法最早出现于《语言与权力》(第一版)中,该书把社会条件分为三个层次:社会背景(或者话语发生的直接社会环境)、社会机构(即组成更宽泛的话语矩阵)和社会整体,并提出话语是一个包含语篇、话语实践和社会实践的话语事件(a discourse event),这就构成了批评话语分析的三维路径(见图1)。

图1 费尔克劳的三维路径[6]73

如图1所示,在对任何一个话语事件进行分析时,都要关注三个分析要素:语篇(即语篇生产过程的产物,例如,新闻报道)、话语实践(即生产和阐释该报道的过程)和社会实践(即生产该话语事件的社会和文化结构)。换言之,语篇是话语实践的产物,而话语实践包含于特定的社会实践之中。批评话语分析包括三个维度:对语篇形式特征的描述,对语篇和话语实践之间关系的阐释(即把语篇看作是生产过程的产物和阐释过程的来源)及对话语实践和社会实践之间关系的解释(即关注生产和阐释过程的社会决断力及其社会效应)。

二、语料描述

本文选择中国的主流英文报纸《中国日报》(ChinaDaily)和英国的主流英文报纸《卫报》(TheGuardian)中“动物福利”相关的新闻报道作为分析对象。

《中国日报》作为中国面向西方世界表达中国态度、立场与思想的官方媒体,在我国应对疫情的国际传播中扮演着重要角色[7]53,涵盖了中国政治、经济、社会与文化生活的方方面面。通过对其与动物相关的报道进行内容解读与分析,可以了解中国官方对动物福利相关问题的态度与思考,也可以回答中国希望建设的和谐社会中人与自然的关系应该是怎样的。

《卫报》是英国极具代表性的主流报纸,无论在欧洲还是世界都有很强的影响力,其读者大多是政界人士与中、高级知识分子,对国际事务有着浓厚的兴趣与敏锐的洞察力。该报纸表达的观点与立场反映并引导读者的所思所想,因此分析他们对动物福利问题的报道对了解英国官方乃至大众的观点和态度有着重要的参考价值。

本研究以“animal welfare”“animal abuse”“animal law”和“animal protection”为关键词在“Nexis全球新闻数据库”里搜索《中国日报》和《卫报》从2020年1月至2021年4月(即新冠肺炎疫情暴发至今)的报道,通过对语料进行清洗后,自建具有一定规模的“中英动物福利生态新闻”语料库,并对其进行共时对比分析。表1展示了自建语料库的数据分布情况。

表1 “中英动物福利生态新闻”语料库的数据分布情况

三、中英主流报纸动物福利报道共时对比分析

下文以批评话语分析作为理论基础,借助费尔克劳的三维路径,在语篇维度重点关注中英主流媒体有关动物福利的生态报道是通过哪些语言手段得以表征的;在话语实践维度重点关注中英动物福利的相关新闻是如何生成和运作的;在社会实践维度重点从经济层面、政治层面和文化层面对比分析中英主流媒体动物福利生态新闻背后隐藏的权力关系。

(一)语篇维度

语篇维度是对语篇形式特征的描述。结合本语料特点,将重点从高频词汇及其搭配和情态动词的使用分布情况进行分析。

1.高频词汇及其搭配

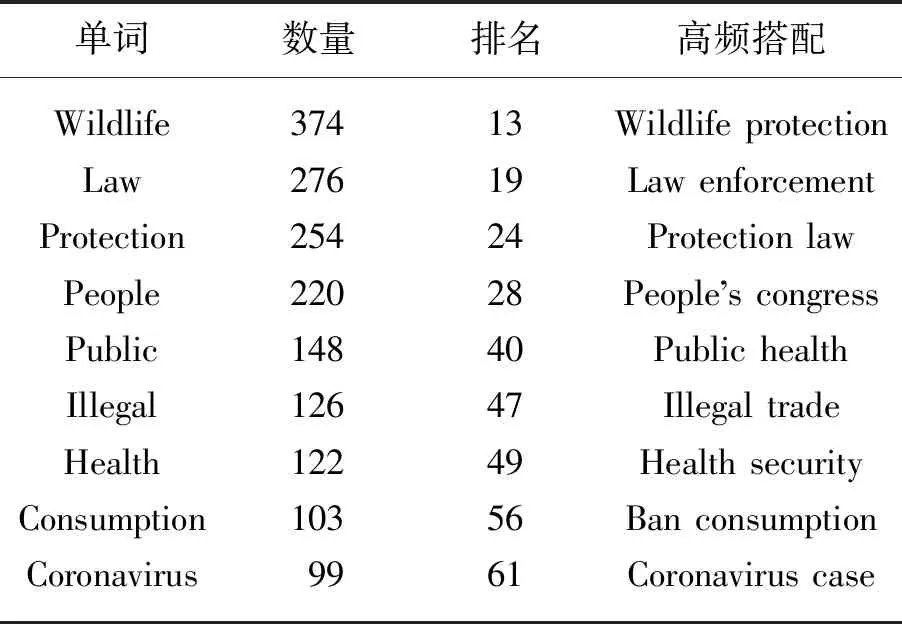

首先,运用语料库分析工具AntConc.3.5.8,对自建语料库中的词频及其搭配进行分析,以期得到两报的报道倾向。笔者对《中国日报》95篇报道中的高频词汇进行了检索,除去诸如“the”“and”之类的虚词之外,得到了《中国日报》动物福利报道的词频分析情况如表2所示。

通过表2可以看出,“wildlife”与“protection”的出现频率较高,说明中国动物福利事业关注的重点是野生动物;“consumption”说明野生动物所面临的困境是人类的滥捕滥杀;“law”“illegal”体现了中国人民与中国政府对于动物福利立法的迫切要求;“people”“public”和“health”说明动物福利事业对于人民的生活和社会的发展具有较大的影响;“coronavirus”则表明动物福利问题在此次的新冠疫情中有所体现与参与。

表2 《中国日报》95篇报道中的高频词汇及其搭配

同时,通过对以上高频词汇的相关搭配进行分析也能够为我们提供一些有用信息。“law enforcement”“people’s congress”“illegal trade”和“ban consumption”这四个词组都与法律有关。其中“law enforcement”说明了中国人民希望政府对动物虐待行为和对野生动物滥捕滥杀的行为进行惩罚和处罚;“public health”这个词组涉及动物福利事业对人与社会的影响,其中包括社会秩序与公序良俗问题。笔者选择几篇典型报道对《中国日报》动物福利新闻报道中的词汇语法手段进行深入文本的详细分析与解读。

在《中国日报》2021年3月的一篇报道中,动物虐待被定性为:违背社会公序良俗和背弃社会公德(violates public order and disregards social ethics)和威胁公民人身与财产安全(infringes on the safety of people’s lives and property)。《中国日报》2019年12月的一篇报道探讨了公众对动物虐待行为的态度与动物立法的必要,报道用“野蛮(barbaric)”“毛骨悚然的(horrific)”“不文明的(uncivilized)”和“扰乱社会秩序(disrupt social order)”等词汇对虐待动物的行为进行了描述;此外,2020年4月的一篇报道也强调一个关注动物福利的社会是“具有同情心(have compassion)”的,并且帮助动物也可以“帮助人类在地球上生存扩展(help humans extend their stay on the planet)”。由此可见,《中国日报》的这些报道认为,动物福利事业的停滞会对社会造成极大的消极影响,反之,动物事业的蓬勃发展则有利于引导社会形成良好向上的社会风气。

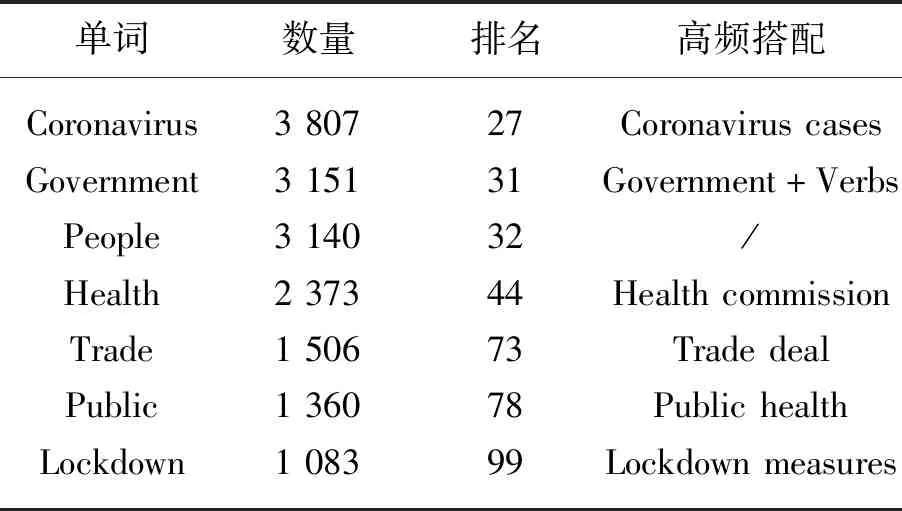

笔者对《卫报》动物福利语料库的高频词及其搭配进行检索分析,得到表3。

表3 《卫报》296篇报道中的高频词汇及其搭配

由于《卫报》的高频关键词在动物福利问题上的模糊性与不确定性,笔者将结合文本对这些高频关键词进行更确切的分析:尽管“coronavirus”“coronavirus cases”“lockdown”“lockdown measures”“government”和“government+Verbs”的出现频率很高,但是通过仔细阅读发现,这些文本动物福利的关系并不是很大;此外,“people”“public”和“public health”等词大体上也是强调新冠疫情对人健康的影响。只有“trade”和“trade deal”等词与动物福利的密切度很高,体现了英国主流报纸对外贸商务运输中动物福利问题与商业养殖农场中动物福利问题的高度关注。笔者选取《卫报》中两篇有代表性的动物福利报道并对其进行了详尽的文本分析。

《卫报》2020年8月的一篇报道讲述了一群抗议者要求英国政府禁止从中国进口动物皮毛的抗议活动,原因是抗议者们认为动物们在皮毛生产过程中,遭受了额外的痛苦与虐待。报道复述了抗议者们对中国动物养殖农场的形容:对于生存环境,出现了诸如:紧紧挤在一起(packed tightly)、肮脏的笼子(unsanitary cages)等词组;对于动物的屠宰,抗议者们将其描述为:反复随意地刺(repeatedly and randomly stabbed),苟延残喘地瘫痪在地(paralyzing but not killing them outright)。同时,报道还使用了“延长(prolong)”来表达对屠宰过程的态度。《卫报》的另一篇报道对动物农场养殖屠宰的批判更为激烈:该报纸认为动物农场的养殖是“缺少联邦管制(no federal regulation)”的,动物只会“被冻死、烫死、淹死或者窒息而死(frozen,boiled,drowned or suffocated to death)”。报道结尾甚至将工业化农场形容为“罪孽深重(the greatest crimes)”。由此可见,英国近两年的动物福利问题是在商务贸易的背景下被关注与探讨的。

2.情态动词

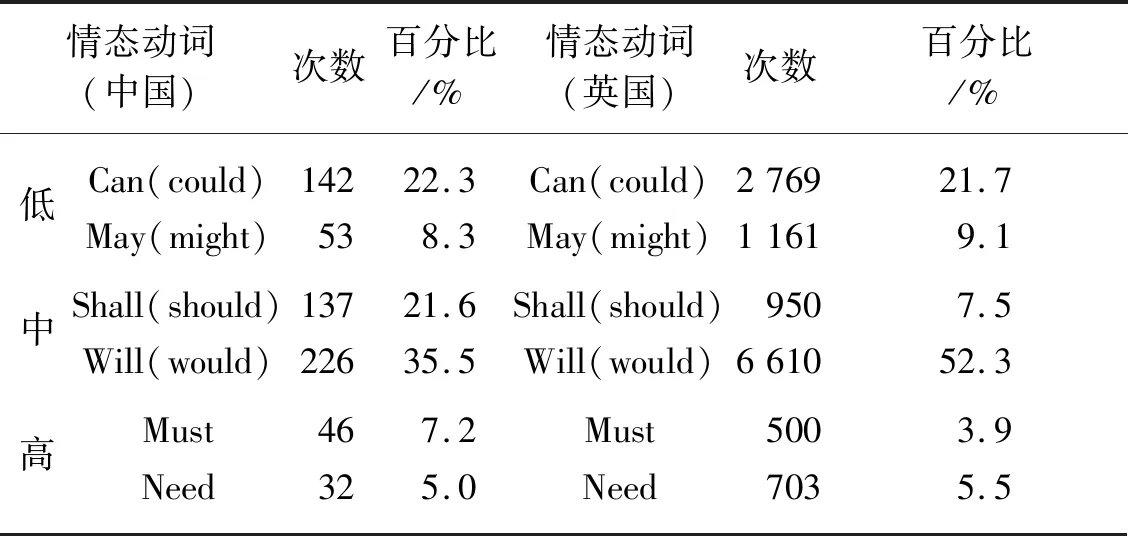

情态是介于是与否之间的意义区域,是肯定级与否定级的中间地带[8]356,代表着说话者对某项提议或者主张的态度和观点,从而反映出其立场,是人际元功能强有力的工具。在语篇中,情态动词是实现情态的重要形式之一。根据说话者对于某项提议的肯定程度以及对执行某项提议所承担义务和决心的大小,情态动词可以分为低量值情态动词(主要包括“can,may,could,might,(dare)”)、中量值情态动词(主要包括“will,would,should,is/was to”)和高量值情态动词(主要包括“must,ought to,need,has/had to”)[8]76。笔者依据韩礼德的情态动词量值分类标准,对《中国日报》与《卫报》中情态动词的使用情况进行分类统计分析,得到表4。

表4 《中国日报》与《卫报》中情态动词分布情况

从表4可以看出,《卫报》有关动物福利报道中情态动词的总体使用频率明显高于《中国日报》,并在低、中和高量值情态动词的使用分布上呈现出一定的特点。具体来讲,《中国日报》和《卫报》均倾向于最小化地使用高量值情态动词,尽量避免对新闻提议做出过多的主观评价,力求报道客观公正。两家主流报纸均最大程度地使用了中量值情态动词,数量均超过了总量的一半以上,体现报道者在最大限度上维持所报道新闻的客观性和真实性。在具体的情态词语使用分布上,两家主流报纸的中量值情态动词“will”使用得最多,低量值情态动词“can”次之,体现出两家报纸对目前两国动物福利的发展持肯定态度并对未来具有一定的规划。在高量值情态动词的使用上,《中国日报》倾向于使用“must”,表明中国在动物福利建设上的决心和信心,而《卫报》倾向于使用“need”,更多地表达出某种需求。

(二)话语实践维度

话语实践维度就是具体阐释话语的生产、传播和接受过程。“互文性”是话语实践关注的重要方面,是某一语篇对其他语篇的吸收和改造,在文本中通常通过引语得以体现[6]73。因此本部分将从报道方式、引述消息的来源和消息来源的明晰度三个方面,对《中国日报》与《卫报》报道的引语使用情况进行分析。

对语料进行分析发现,《中国日报》的直接引语数量比间接引语数量多。这些消息来源大致可以分为三类:国家机关工作人员(人大代表,政府工作人员等)、专家教授、其他人员(某事件的直接或间接参与者)。其中,前两类来源的消息所占的比重较高,明确来源的消息所占比重最大,半明确的次之,不明确的最少。

《中国日报》代表的是官方态度,这要求其报道内容的权威性,而权威性又来自报道的准确性与真实性。因此,在谈到动物立法问题的时候,报道大多是直接引用国家机关工作人员的原话。例如,《中国日报》2021年3月的一篇报道引用了人大代表对动物立法问题的看法并以此来说明动物立法的必要性:“我们迫切需要一部法律,既要惩罚那些伤害动物的人,又要规范保护动物的活动(We urgently need a law,both to punish those who harm animals and regulate activities in protecting animals)。”在一些专业问题上,诸如传染病和疫苗研发等方面,《中国日报》倾向于直接引用专家学者的话。例如,《中国日报》2020年4月一篇关于动物传染病的报道复述了吉林大学一位传染病研究专家的话:“对于无法通过疫苗预防的疾病,屠宰动物是消除疾病的有效方法,但考虑到经济成本,应该逐步进行(For diseases that cannot be prevented by vaccines,slaughtering animals is an effective way to eliminate diseases,but it should be carried out gradually considering the economic costs)。”在对一些与动物福利相关的社会事件进行报道时,《中国日报》常常倾向于引用当事人或者旁观者的话。例如,2020年1月的一篇有关主题公园拿猪蹦极来做噱头的报道间接引用了该主题公园一位工作人员的话:“他还说,他们只是在测试设施,猪的下坠是猪肉价格下降的一个好兆头(He also said they were just testing the facility,and that the pig’s fall is a good omen for the price of pork)。”

对语料进行分析发现,《卫报》的直接引语数量也比间接引语数量要多,不同于《中国日报》的是,消息来源大多是国家机构、政府组织或非政府组织的发言人或管理执行人员,消息来源相对较为明确,但是半明确来源的消息占比最多,明确的次之,不明确的最少。

例如,《卫报》2020年1月的一篇报道探讨了文化遗产与动物福利的矛盾与冲突:新西兰的动物竞技娱乐从业者与动物保护者之间的矛盾。报道直接引用了一个非政府动物福利保护组织发言人的话:“每年在瓦纳卡牛仔节上,通常温顺的动物被所谓的‘牛仔’欺负、虐待或杀害(Every year at the Wanaka rodeo,normally docile animals are bullied,abused or killed by so-called ‘cowboys’)。”《卫报》虽然对专门发言人或执行管理人员的直接引用较多,但其报道中也不乏其他来源的引语。例如,在这一篇报道中,还有来自普通动物保护者和专家的直接和间接引语。报道不仅直接引用了动物保护者的原话:“动物虐待没有任何借口可言(There’s no excuse for animal abuse)”,而且间接转述了他们的观点:这项娱乐运动给动物施加了不必要的压力与伤害(undue stress and injuries)。此外,该报道还间接转述了相关文化专家的观点:动物竞技娱乐是新西兰农村地区独有的“生命线(lifeline)”,具有独特的文化背景与社会价值。

(三)社会实践维度

社会实践维度用于解释话语背后所隐藏的权力关系,结合中英主流报纸动物福利生态新闻报道的社会语境,本部分将重点从经济方面、政治方面和文化方面进行解释。

1.经济方面

自从改革开放以来,中国经济发展势头迅猛,然而由于近代历史的曲折发展,与发达国家的经济发展水平相比仍有一定差距,这种差距在动物福利的建设上也有所体现。英国的动物福利事业起步相比较早,重点探讨的是商务贸易中动物养殖与运输进出口相关的动物福利问题;而中国的动物福利事业起步相对较晚,关注的焦点在于野生动物的保护和个人的动物虐待行为。与此同时,人们对更文明、更友好的人与自然关系呼声日益高涨,动物立法事业也在紧锣密鼓地筹备实施中,对和谐社会的生态文明构想也在进一步落实中。

2.政治方面

建设生态文明社会要求人们尊重自然与保护自然,同时动物作为大自然的一部分,在维持生态平衡中具有重要的作用。由于非法捕猎与交易活动的猖獗,许多野生动物都濒临灭绝。为了生物发展的多样性与延续性,中国近些年对野生动物保护的重视程度一直在逐步加强。与此同时,新冠病毒与野生动物之间的联系也在近年的新闻报道中有所体现:几乎三分之二有关动物的报道主题都是野生动物的食用和保护。此外,英国在今年一月份正式脱欧,此后出现了许多有关动物保护者对动物福利事业后续发展表达忧虑的报道,其根本原因是英国有关动物保护的法律法规几乎百分之八十都来自欧盟,现在英国的动物保护者们迫切希望英国能够尽快建立与完善独立的动物福利法律体系。

3.文化方面

通过分析可以发现,《中国日报》的报道凸显了社会对动物福利忽视所带来的恶劣影响,即社会秩序与公序良俗的混乱与崩塌。由此可见,动物福利立法是任何一个生态文明社会都无法回避的问题。因此,《中国日报》几乎在所有有关动物福利立法的报道中都会反复重申该困境的“解题思路”,即不仅要通过立法来保护动物福利,更要加强对民众的引导与教育。通过语料库分析软件AntConc3.5.8对英国《卫报》的296篇报道进行检索后发现,与商务贸易相关的单词共出现了2 284次。除此之外,这296篇报道大部分都在探讨对外商务贸易中活体运输和工厂养殖中的动物福利问题。由此可见,《卫报》在探讨动物福利问题时,也是将自身置于商业发展的背景之下。

四、结语

开展动物福利立法是规范人与动物相处之道的社会准则[9]104-109。地球是一个整体,人类同其他物种的和谐共生十分重要,建设美好社会,创造美好未来,生态平衡问题需要被纳入考虑范围之内。虽然中国的动物福利事业还在起步和发展阶段,甚至中途可能还会有挫折或者回弹,但是只要相关部门能够切实加快动物福利立法并尽快实施,同时强化对民众动物福利意识的引导,我国和谐社会的生态文明建设一定能够早日实现。