生态文明治理与“公用地悲剧”

2021-10-26曹云鹤楚希梅

曹云鹤,楚希梅

(1.南京大学社会学院,江苏 南京,210023;2.山东省潍坊一中,山东 潍坊,261205)

一、背景

生态文明治理现代化是国家治理现代化的重要组成部分。党的十八大以来,党中央、国务院先后出台了一系列重大决策部署,生态文明体制改革的“四梁八柱”逐步确立,推动生态文明建设取得了重大进展和积极成效,积累了许多成功的经验[1]。但总体而言,国家生态文明制度体系优势在转化为生态治理效能的过程中仍存在滞后性问题,尤其是制度执行能力不足将对生态文明建设造成一定程度的制约。

就环保问题而言,随着近年来环境污染的负外部性凸显,人们逐渐意识到环保势在必行,政府也加大了环保政策的出台与监管力度。自1973年成立环保领导小组及其办公室以来,经过40多年的发展,我国的环境保护政策已然形成了一个以“预防为主,防治结合”“谁污染,谁治理”和“强化环境管理”三大政策为基础的完整体系。在三大政策的引导之下,各省市区相继推出多项环境保护条例,贯彻落实环保国策,其中X省A地级市制定了《A市燃放烟花爆竹管理条例》并于2018年10月1日起施行。条例中规定了A市城区限制燃放区域,严格划出各区限放边界范围,同时规定了限放区域内允许燃放的时间,即每年农历腊月二十三、除夕、正月初一、正月十五共4天,其他时间禁止燃放。显然,政府的初衷是为了响应国家号召、承担环境保护责任,是为了市区“公用地繁荣”,但在条例实施的初级阶段,却无形中将城区和农村相继推入“公用地悲剧”的困境之中,本文将由此展开探讨。

二、案例分析

1988年,上海市在全国率先实施烟花爆竹“禁放令”,深圳、珠海和广州迅速跟进,北京于1993年通过地方性法律《北京市关于禁止燃放烟花爆竹的规定》之后,随后在全国范围内掀起了禁放热潮,总体而言,全国范围内烟花爆竹的燃放数量大大降低,市民对燃放烟花的期望降低,人们的环保意识大大增强。但从近30年的时间历程来看,中国这些大中城市的禁放令并没有完全禁止住传统民俗,仍有部分市民希望在一些传统节日时燃放烟花,以寄托某种情感慰藉。各中小城市则表现更甚,一方面,政府反复调整烟花爆竹的“禁放”与“限放”的政策,目前仍难以形成一套稳定的规则条例;另一方面,部分市民通过钻管理漏洞仍在重要节假日、传统民俗日燃放爆竹。A市烟花爆竹限放条例首次实施后就面临2019年春节长假这一巨大挑战,从实施效果来看:(1)在大年初一及之前,大部分市区居民不清楚这一条例的存在,条例流传开来的时间是初二以后,尤其在初五。促成其大规模流传的事件是公安局多次出动抓人并拘留罚款,因此在正月初五到正月十五这一段时间之内,市区燃放烟花爆竹的数量大幅减少。(2)在正月十五这一天,市区烟花爆竹集中燃放,鞭炮声从清早响彻深夜。而这种集体行为导致的后果是市区迎来了持续性“雾霾锁城”,PM2.5高达235,空气重度污染。(3)在禁放时间内,城区燃放烟花爆竹的数量大大减少,但未达到令行禁止的效果,仍有少数市民在限燃区燃放,同时,城郊区以及农村地区的鞭炮燃放量与往年相比有所增加。

三、“公用地悲剧”的形成机制

(一)基本内涵

1968年,加勒特·哈丁(Garret Hardin)在《科学》杂志上发表了著名的论文“公用地悲剧”(TheTragedyoftheCommons),这篇论文由解决人口问题而引发讨论,后期频频为经济学、社会学、环境学等学科所引用,并成为博弈论中集体行为选择困境的一个经典例证[2]。

“公用地悲剧”是一种比喻性概念,哈丁认为,作为理性人,每个牧民都会追求效用最大化,在公共牧场上,牧民每多放一头牲畜就会给自己带来正负两种效用。正效用是增加了一头牲畜带来的好处,即牧民获得出售这头牲畜的好处,牧民可获得几乎全部的正效用,负效用则是由于增加了一头牲畜而产生的过度放牧环境破坏问题,过度放牧的后果被全体牧民所分担,所以对每个做出增加牲畜头数的牧民来说,其负效用仅仅是若干分之一,牧民越多、牲畜越多,单个牧民所承担的负效用就越小。正负效用计算的结果使每个理性的牧民都会增加自己畜牧头数,而且会不断增加。在有限的公共牧场上,由于牧民们可以自由地放牧,牧民每增加一头牲畜都会给自身带来利益。然而每个牧民做出这种对自身有利的理性选择,会使公共牧地上的畜牧头数不断增加,其累加的结果则是公共牧草地上过度放牧,最终导致牧草地贫瘠、荒废。而在涉及公共资源选择的问题上,理性社会人始终都会选择更多地占用集体资源获得个人利益,而由此产生的负效用则由集体来承担。由此哈丁论断“公共资源的自由使用会毁灭所有的公共资源”[3]。

(二)“公用地悲剧”的形成机制

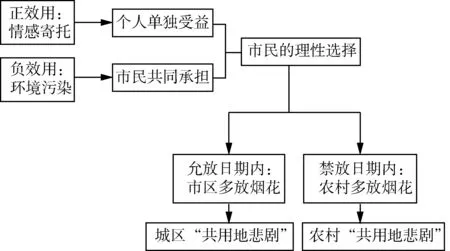

X省A市政府出台市区禁放限放烟花爆竹的条例,原本是为了响应国家环境保护的政策,减少大气污染,促进“公用地繁荣”,但是政策在实施之初遭遇了传统民俗的抵制。一方面此条例虽属于限放,并没有完全禁止,但限放时间只有4天,而X省作为传统文化重地,春节习俗通常会从年前腊月二十三一直持续到正月十五,尤其是在正月初五、初七、初八,城区的临街业主、民企老板、个体商铺经营者等年后首次上班或开门营业时都会燃放“开门炮”“吉利鞭”,寓意“开门红”。因此,在禁放时间之内,传统民俗的力量仍然会促使市民冲破政策条例的约束“铤而走险”,如果执法没有到位,将会导致政策条例流于形式。另一方面,在仅存4天的限放时间内,市民被压抑的情绪得到释放,燃放鞭炮的行为严重反弹,导致公共资源在自由使用的期限内产生了严重的负效用,在这种情景之下,“公用地悲剧”产生,其中“公用地”包括两种,其形成机制见图1。

图1 “公用地悲剧”形成机制

第一种“公用地”是在允许燃放期间的城区。理性市民受到政府烟花爆竹禁放限放政策的约束之后,会根据自身情况在被允许的时间范围内追求个人效用最大化,对市民来说,在限放政策允许的4天之内,多燃放烟花会给自己带来正负两种效用。正效用是市民被条例束缚的压抑情绪得到释放,并进行了一次反弹式的狂欢,同时市民通过燃放烟花爆竹得以继续完成春节期间传统习俗,寄托某种愿望。而负效用则是反弹后雾霾严重影响市民的生活秩序和身体健康,同时环境污染指数对本地经济的负效用也会增加,但是这种负效用由全体市民共同承担。由此,在允许燃放的时间内,城区变成了“公用地”。

第二种“公用地”是在禁止燃放期间的城郊和农村。由于城区范围内限放政策的推行以及城市管理更严格,居民在市区燃放烟花爆竹将会付出被拘留、罚款的沉重代价,而鲜有城管或警察会跑到农村或城郊去制止该行为,所以大部分在春节期间返乡过年的市民会将燃放烟花爆竹的情感释放到农村中去。返乡市民在规避城市管理条例、减轻城区空气污染指数的同时,无疑加重了郊区和农村的环境污染负担。

(三)政策倾斜助推“公用地悲剧”

未出台限放条例之前,A市城区居民在春节长假期间燃放烟花爆竹的频率较为均衡,只有除夕、初一这两天会增加烟花燃放数量。在限放条例施行之后,春节期间城区的燃放总量明显减少,环境保护的初衷在一定程度上得到了实现。但是,燃放总量减少的同时,允许燃放的4天时间内烟花爆竹燃放数量大幅度增加,造成城区春节期间8天以上重度雾霾的后果。即便要忍受难以呼吸的肮脏空气,市民们也仍在这4天中大量燃放鞭炮,城区的公园、社区的健身场所等空旷地带变成了市民燃放的集中地,城区在特殊时间段内的“公用地悲剧”由此引发。与此同时,由于城区受到管制,市民们在除夕、初一返回农村老家时会大大增加烟花爆竹的燃放量,直接导致了农村空气污染的加重,由此带来的则是农村地区的“公用地悲剧”。农村环境作为公共资源,在政策倾斜的助推下被自由使用,这将会带来毁灭所有公共资源的风险。

四、思考

(一)路径依赖:先污染后治理

所谓路径依赖,是指过去的制度选择对现在和将来的制度产生的重要影响,制度在变迁过程中总是表现出对以往制度形式和变迁历史的高度依赖性,即初始选择的制度会在以后的发展中沿着一个既定的路径演进且很难被其他更优的制度体系所代替[4]。诸多研究成果证明了路径依赖在区域发展中真实存在,而环境保护、生态文明是当前生态文明建设、国家治理现代化的目标。宓泽锋、曾刚等研究表明,当前中国达到高水平协调的生态文明形态的地区极为缺乏[5],说明中国各地区的环境保护需要突破当前的发展状态,通过路径创造实现并达到高水平的生态文明建设形态。

西方国家“先污染,后治理”的环境治理路径曾经在新中国成立初期被效仿,虽然后面已经被“可持续发展”政策取代,但路径依赖的观念和社会效应仍然存在。在烟花爆竹限放条例的规定中,将城区划定为限制区域,其他地区不加以限制,这种环保条例产生之初就暗含着制定者“先污染,后治理”的思想,只不过这种思想被作用到了广大农村地区,将燃放烟花的污染后果推挤到农村和郊区,因为农村的环境污染问题似乎尚不能引起政策制定者的广泛关注。政策制定者在优先塑造城市“公用地繁荣”的基础上助推了农村“公用地悲剧”。

(二)集体行动困境:谁污染谁担责

人类在组织集体生活、提供公共产品的时候,会面临“有理性的、寻求自我利益的个人不会采取行动以实现他们共同的或集团的利益”这样一种“集团行动困境”,其核心问题是“搭便车”[6]。奥尔森在《集体行动的逻辑》一书中以理性人假设为前提,分析了集体内部的个体行动,否定了传统意义上个人理性与集体理性一致性,认为个人理性不是集体理性的充分条件,个体不会自愿地采取行动以实现共同的或集团的利益,每个个体都会追逐个人利益最大化,由此产生了“集体不行动”的行为结果。

集体行动的困境本质上是建立在对稀有资源争夺的基础上,理性的个体倾向于选择成本最低收益最大的自利性行为。在A市环保条例制定与实施的过程中,政府与市民之间会产生三种博弈关系:其一是正向博弈。政府出台限制鞭炮燃放、减少空气污染的条例,市民基于环保理念对于执行这项条例持积极态度,两者均以整体利益为行为基点,双方都以配合性态度进行合作,那么将达到预期的政策效果。其二为差异博弈。政府出台的环保政策与市民表达节日情感诉求的理念存在分歧,双方的态度和行为选择刚好相反,公共政策执行的预期效果将不理想。其三是零和博弈。政府和市民双方都不以整体利益为衡量基点,市民对政策执行采取拒不合作的态度,政策执行的预期目标将会落空。虽然市民与政府不合作也可能使政策有部分成效,但从长远考虑,政策强行执行的成本巨大,会扰乱社会秩序,侵害公共利益。从A市出台限放烟花爆竹条例的初期效果来看,政府和市民之间为差异博弈关系,政府近乎一刀切的做法还未引起公众的“集体不行动”。

实际上,政府烟花爆竹限放政策的制定应配合“选择性激励”措施实行,“选择性激励”对个人偏好的价值要大于个人承担集体物品成本的份额,价值较小的制裁或奖励不足以起到动员作用,“选择性激励”会驱使集团中潜在的理性个体采取有利于集团的行动,分为“负面激励”与“积极激励”。国外关于限制烟花爆竹燃放的主要做法是及时立法、依章治理。韩国重点是把住进口关、燃放关和销售关三个关口,实行严管严罚,同时加大对国民的宣传教育,对违法行为严格制裁,按情节轻重处以10年以下徒刑或2 000万韩元罚款。欧盟则采取严格进口审批和代理商制度、规定经营范围和时间、严控燃放时间和地点等措施管理烟花爆竹的燃放,对于不能遵守相关法律、法规的公司、商户或个人,欧盟国家有着严格的处罚规则。中国单方面控制居民的燃放行为,并且实施政策规定的“负面激励”时不严格,将会导致居民承担集体行动的成本代价远小于其作为理性个人的收益,应当细化、贯彻落实“谁污染,谁担责”的环保政策。

(三)生态文明制度与生态治理效能

中国生态文明建设在不断深化生态文明制度体系的同时,应及时将制度优势转化为生态治理效能优势。党的十七大第一次提出加强生态文明建设的重大任务,党的十八届三中全会在此基础上提出必须建立系统完整务实管用的生态文明制度体系,党的十九届四中全会再次强调要坚持和完善生态文明制度体系,促进人与自然和谐共生[7]。在层层深入的生态文明制度体系建设过程中,国家和政府充分意识到了只有深化生态文明制度优势才能不断提高生态治理效能。同时,生态文明制度优势转化为生态治理效能优势的过程不是一蹴而就的,是需要政策实际执行者主动摆脱路径依赖、针对现存问题不断创新应对办法的过程。目前生态治理效能相对于生态文明制度建设尚滞后,尤其体现在地方政府在地方性条例规则的制定与落实上。

就A市关于烟花爆竹燃放的条例而言,首先,自政策实施之日起,政府虽通过小区发宣传册、公益广告等方式告知市民,但力度不大,普及程度不高,直到春节期间有燃放烟花爆竹者被扣留和处罚时这项条例规定才在市民口中扩散开来。其次,关于烟花爆竹限放的规定在制定之初就暗含着双重标准,在对城市爆竹燃放加强管理的同时没有对农村地区采取相应措施,这就造成部分市民有漏洞可钻,进一步形成对农村公共空间这一替代性资源自由使用的恶性助推,不加任何限制的农村地区成为市民大量燃放鞭炮以抒发节日情怀的场地,最终形成农村“公用地悲剧”。另外,在条例出台后的管理落实上,政府选择“碰到哪个罚哪个”“杀一儆百”的方式给予违规市民告诫固然可以付出最小成本又能起到震慑、减少燃放的作用,但在条例推行初期,更应投入更多人力物力,加大管理力度,坚决落实条例规定,为市民日后养成良好的环保习惯奠定基础。由此可以看出,生态文明制度在贯彻落实并转化为生态治理效能时不是自然形成的,而是将基层实践、经验做法与顶层设计步步靠近的过程,将实践过程中成熟的经验方法上升到制度建设层面,将生态文明制度体系加以改造、真正应用到生态治理生活当中去,两者相辅相成,摆脱一成不变的路径依赖,政府与民众在环保条例问题上逐步从差异博弈转向正向博弈,才能促进生态文明制度体系优势更好转化为生态治理效能。