高等学校体质弱势群体学生参与体育运动状况跟踪研究——以忻州师范学院为例

2021-10-22张恺

张恺

高等学校体质弱势群体学生参与体育运动状况跟踪研究——以忻州师范学院为例

张恺

(忻州师范学院,山西 忻州 034000)

为了解高等学校体质弱势群体学生的体育活动水平,采用问卷调查和数理统计等研究方法,采用国际体力活动量表(IPAQ)对体质弱势群体体力活动水平进行调查。结果表明:从体力活动(步行运动和中等运动强度)的分析来看,受试者之间无显著性差异,体力活动(剧烈运动和总体力活动)的分析在性别之间有显著性差异;步行活动和中等运动强度是主要的运动活动方式;学生参加的体育项目以中小球类运动项目和以非对抗项目为主;学生能够保证每周1-2次、每次30-60分钟的体育锻炼。

体质弱势群体、高等学校;体力活动

高等学校的体育教学与课外体育活动中,体质弱势学生都是不容忽视的重要群体。高等学校对于体质弱势群体通常采取转修体育保健课和免于执行国家体质健康测试进行区别对待。随着国家和地区出台一系列体育政策,对高等学校学生实施体质提升方案,而对体质弱势群体的体育教育较为薄弱,通常处于一种单一和无序的状态。因此,本研究所关注的重点是了解他们的体育活动参与情况和动机,分析这种行为对个人和社会产生的潜在影响,通过制定合理方案来保障他们进行适合自身特点的体育公平[1]。

1 研究对象和方法

1.1 研究对象

以忻州师范学院2018-2020学年参加免于执行国家体质测试、转修保健课和体质测试不合格的学生为调查对象。

1.2 研究方法

1.2.1问卷调查方法

设计了《大学生体质弱势群体参与体育运动情况调查问卷》,发放问卷150份,回收143份,有效问卷140份,问卷有效率97%。其次,问卷发放时抽取部分采用复本信度检验,计算两个复本的相关系数。随机抽取了20名学生进行了问卷填写,时隔四周后再进行问卷填写,两次测量的相关系数为:0.86和0.87,证明问卷均具有较强的稳定性和可靠性。

采用简短的国际体育活动问卷(IPAQ)对体育活动水平进行评估,问卷要求被调查者报告剧烈运动(V)、中等运动(M)、步行活动(W)的天数和持续时间以及综合体育活动总分。

以下数值用于IPAQ数据的分析:

步行时间=3.3×步行分钟×步行天数;

中等运动时间=4.0×步行分钟×步行天数;

高强度运动时间=8.0×步行分钟×步行天数;

总体力活动时间=步行+中等+高强度运动时间/周分数之和。

1.2.2 数理统计方法

分析弱势群体学生体力活动的特征,按年龄以平均值±标准差表示。采用显著水平为5%的独立样本t检验,比较不同性别之间体力活动特征的变量均值。

2 结果

2.1 弱势群体学生BMI值对比

研究表1,2后,大学生BMI值分布基本正常,均数为21.2。男性受试者的体重指数(BMI)高于女性受试者。使用体力活动这一概念更加全面的了解弱势群体学生体力活动量的差别。从体力活动(步行运动和中等运动强度)的分析来看,受试者之间没有显著性差异,体力活动(剧烈运动和总体力活动)的分析在性别之间有显著性差异。学生参与的日常体力活的中,步行活动和中等运动强度是主要的运动活动方式,为评估大学生的身体活动、饮食和健康状况起到良好作用。

表1 弱势群体BMI指数分布频数

类别总数(n=150)男性(n=26)女性(n=124) 年龄20.1±0.7921±0.6419.7±1.47 体重(KG)71±9.9367±14.551±6.15 身高(CM)163±6.63175±3.56161±4.44 BMI(%)21.2±2.6422.3±2.1219.8±2.33

表2 体力活动量分布频数

IPAQ总数(n=150)男性(n=26)女性(n=124) 步行活动1395.18±936.541490.11±1026.971243.16±749.06 中等运动强度1111.12±835.641124.11±842.161090.31±827.94 高强度运动867.34±489.04435.22±225.37423.74±213.12 总体力活动3343.92±1814.023043.69±1345.192756.25±841.36

2.2 体质弱势群体学生参与体育活动的基本情况

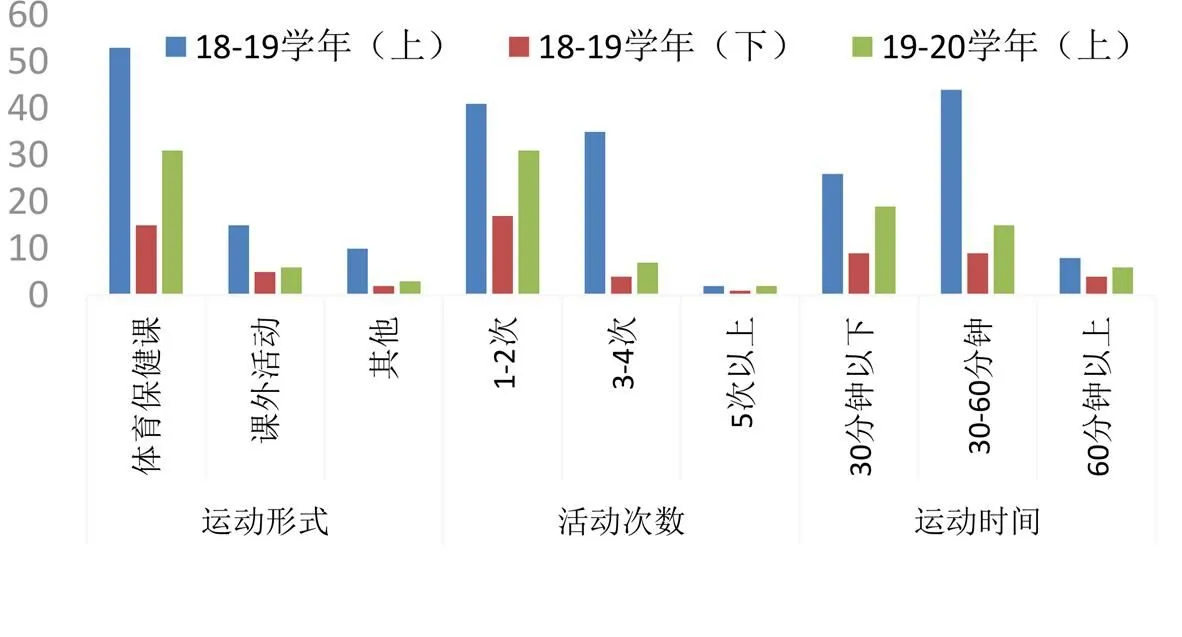

参与运动形式主要以体育保健课为主占比70%,其次是课外活动。在参与体育活动次数上,学生选择每周1-2次的最多占比68%,每周参加3-4次活动次之,仅有个别人每周运动在5次以上。在每次参加体育活动时间调查上,每次活动的时间在30分钟以下54人,30-60分钟之间的人数最多占比48%,有18人每次参与体育活动的时间超过60分钟,较为理想。

图1 学生参与运动形式、次数、时间统计

由图1可知,学生在学校进行的体育活动主要是体育保健课,学生每周能保证1-2次的体育运动,其中参与体育运动的时间集中在30-60分钟之间。说明体质弱势群体在学校参与体育锻炼的形式比较单一,运动项目的可选择性小,运动项目缺乏趣味性。

2.3 体质弱势群体参与体育活动的主要项目

参与体育活动的运动项目按照人数的多少依次为:小球类运动项目(乒、羽、网),健身走、跑步的练习,武术,大球类运动项目(足、篮、排)以及其他。

图2 体质弱势学生参加体育锻炼的运动项目分布

体质弱势群体学生的参加的项目中小球类运动项目参与人数最多,学生参与的运动项目主要以非对抗项目为主,由于学生特殊的体质决定了他们的运动量和强度,其次,学校运动场地有限,运动场地不能够满足他们的体育运动需求,例如,游泳,瑜伽等项目。

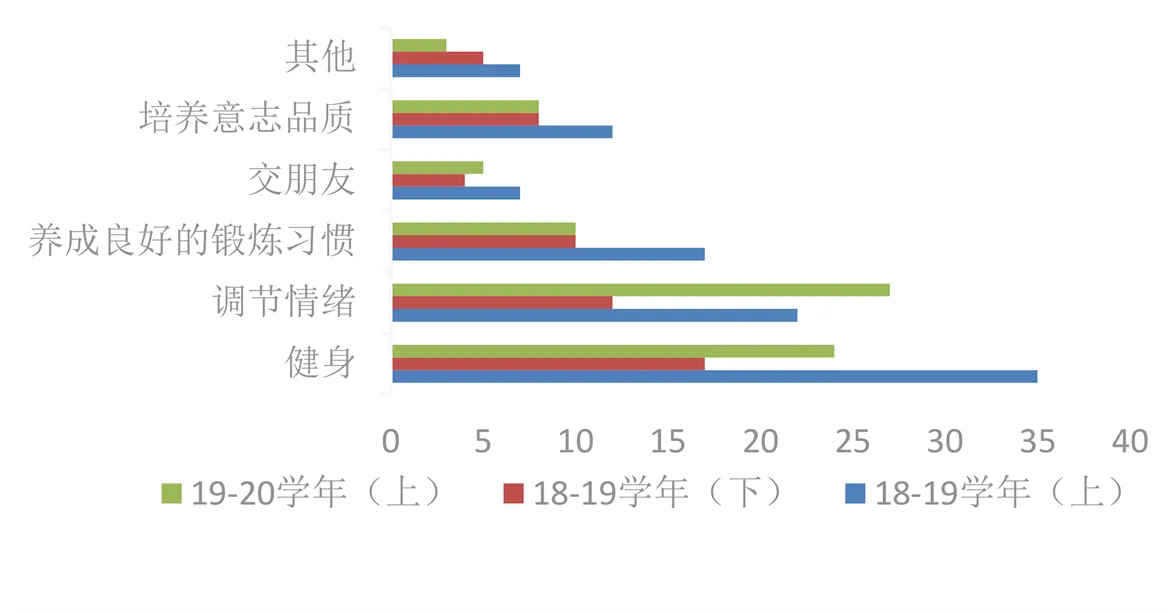

2.4 体质弱势群体学生参加体育锻炼动机

体质弱势群体参与锻炼的动机排序依次为:健身、调整情绪、养成良好的锻炼习惯、培养意志品质、交朋友、其他。从某种程度来说学生参加体有锻炼的目的是为了健身,由于他们对良好身体素质的追求,通过体育锻炼,增强体质,提高身体各器官系统的机能能力,养成良好的体育锻炼行为。

图3 学生参与体育锻炼动机分布

3 分析讨论

对于体质弱势群体的学生,应当开设什么样的学校体育课程[3]。课程内容如何满足体质弱势群体的需求?是当前我国高等学校急需解决的问题。针对体质弱势群体开设体育保健课,课程内容较为繁重,对于一些没有相关理论基础的学生,通过短短的几节课是很难对其进行掌握。其次,体质弱势群体有三类人群,身体患有残疾,各种疾病和基本运动素质偏差学生。对于不同情形学生,只用一种方法来指导教学,那未免有失偏颇。因此,需要对当前现有的体育课程进行重新反思,根据个体发展的需要,采用多元的体育健康课程对学生参与行为进行干预,设置新的运动元素来满足学生锻炼的积极性,其中应该包含了游戏、体适能、瑜伽等体育活动需要,保证课程内容的丰富性。对患有某种疾病或残障学生在教学中加入一些康复理疗的理论知识和实践操作课程。针对体形偏瘦或肥胖的学生,应当在传统体育项目的基础上,加入一些游戏元素,使学生在游戏中达到锻炼的效果,会更大的提高学生锻炼的积极性[4]。

4 结论

体质弱势群体学生的教育公平和质量问题愈发凸显,体质弱势群体的数量日益扩大。在健康中国和全民健身的战略背景下,正确认识体质弱势群体学生面临的困境,努力提升学生参与体育运动的兴趣,改善当前体育参与的现状,探索多元化的课程体系,营造良好的校园运动氛围。

[1]宫华.辽宁省大学生体质弱势群体体育教学现状与对策研究[J].哈尔滨体育学院学报,2012(1):56-58.

[2]曾锡银,徐芝芳.宁夏高校体质弱势群体学生体育活动现状调查分析[J].宁夏大学学报(自然科学版),2008(3):99-102.

[3]齐大路,凌昆.运动干预辅以健康教育对不同身体形态体质弱势群体大学生体质健康的影响[J].哈尔滨体育学院学报,2018(1):91-97.

[4]李秀华,刘成.近年来我国体质弱势群体体育教育科研进展[J].广州体育学院学报,2006,26(1):105-108.

A TrackingStudy on Underprivileged Students' Participation in Sports in Universities-- ACase Study of XinzhouTeachers University

ZHANG Kai

(XinZhou Teachers University, Xinzhou034000,Shanxi, China)

张恺(1994—),硕士,助教,研究方向:体育教育训练学。