“症”字源流考

2021-10-20刘雨茁王育林

刘雨茁,王育林

(北京中医药大学,北京 100029)

“症”是现代通行汉字中的常用字,《汉语大词典》解释为:“症,病象,有时也泛指疾病”[1]。“症”字最初是作为“證”的俗字出现的,《中华大字典》:“症,俗證字”[2],历代字书、韵书均未收载。关于“症”字的源流发展,时贤多有讨论。干祖望在《病、症、证三字必须区别》一文中指出,“症”字首见于南宋李昴英的《文溪集》卷九《宝佑甲寅宗正卿上殿奏剳》[3]:“事事挂漏,色色穷空,症候转危,景象愈蹙”,韦黎[4]、张效霞[5]、姜继曾[6]、李致重[7]、郭蕾[8]等学者都直接沿袭了干祖望的论断;童舜华等《“证”概念探讨》一文则认为,“症”是元代才出现的“证”的俗体字,始于元人郑德辉《倩女离魂》第三折中“症候”一词[9];肖永华等[10]则认为,“症”字于中医典籍中出现是在清朝中后期。笔者认为,以上观点囿于时代和所见材料的局限,皆失于考索。关于“症”字的产生、发展、普及,最终成为一个独立的分化字的过程,尚有待详加考察与探讨。

经笔者翻检,文渊阁四库全书本、清道光刻粤十三家集本的《文溪集》此句确作“症”不误,然而明崇祯刻本中则作“證”。无独有偶,文渊阁四库全书本《三因极一病证方论》多有“症”“証”字,笔者将其与南宋刊本补元麻沙覆刻本对勘,皆作“證”;南宋居简的《北磵文集》卷五《贾臾序》:“谓其不识症则不可”,文渊阁四库全书本作“症”,宋刊本作“證”;明弘治三年李信刻本《道一编》卷五收载朱熹《答吕子约书》:“向日支离之病,虽与彼中症候不同,然其忘己逐物、贪外虚内之失,则一而已”,对勘宋刊浙本《晦菴集》卷四十七《答吕子约》则作“證”。《倩女离魂》中确有“症候”一词,但传世的几个版本,即古名家杂剧本、顾曲斋刊本、元曲选本、柳枝集本[11]均为万历年间刻本,因而亦不能充分说明“症”字出现的时代。由此,忽视刻书这一重要因素,而以典籍成书的年代判断“症”字何时诞生,是极不合理的。裘锡圭先生说:“研究古今字,要重视各个时代直接遗留下来的文字资料,不能轻信屡经后人传抄刊刻的古书”[12]。实为不刊之论。因此,我们有理由推断,首次刻“症”字入书版(或抄入)的时间,应与“症”字产生的时代相去不远。

1 “症”字的诞生与发展——从元刊本到明成化、弘治、正德、嘉靖本

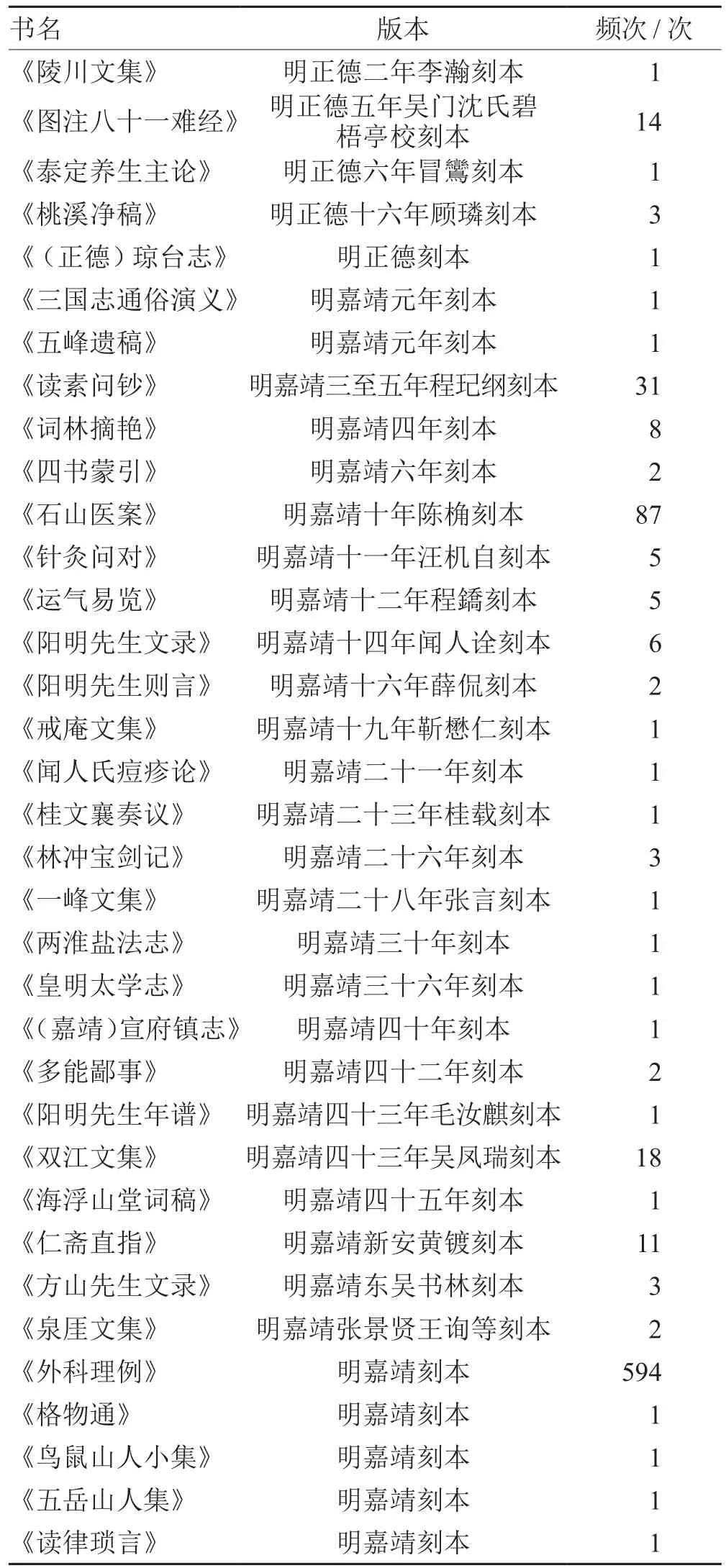

索诸宋金刊本,皆未寻得“症”字的踪影。“症”字首次见诸书版大约在元末,刊于元末的《古今杂剧三十种》在《小张屠焚儿救母》中两次出现“症候”“病症”等,为“症”字诞生的时间下限。但此时“症”字的使用极为有限。明成化、弘治时期,“症”字出现较元代为多。明成化刻王纶《本草集要》共三处出现“症”字,分别作“热症”“消渴症”“阴症”;明成化刊本《两溪文集》:“使之不中于症”。弘治朝又有前文所引《道一编》,以及明弘治十一年刻本《安老怀幼书》:“看症候加减用药”;弘治六年程祖兴等刻《丹溪心法》则共有十八处使用“症”字。及至正德、嘉靖两朝,“症”字出现的频次明显增加,笔者对爱如生中国基本古籍库收录的部分古籍版本进行了统计,数据详见表1。

表1 正德、嘉靖刻本“症”字频次

然而,这些“症”字大多是仅见、或偶见于全书,甚至在同篇、同段中与正字“證”并见,如明嘉靖新安黄镀刻本《仁斋直指》卷一:“外感乃有余之症,内伤乃不足之症,寒證不同热證。”明末焦竑的正字专书《俗书刊误》亦未收载“症”字。可以窥见,明代中期“症”字出现在文献中具有较大随意性和偶然性,此时“症”字尚未在社会大范围流行和普及。

对于“症”字产生及初步发展的原因,文献中没有直接的材料可以阐证。笔者尝试推断,其原因大致有三:

其一,书写便捷。相较于正字“證”“症”笔画较少,便于书写。简省笔画是绝大多数俗字产生的原因之一。

其二,词义分化的需要。张涌泉在《汉语俗字研究》一书中写道:“分化是汉字孳乳的一条重要途径,古人所谓的许多“分别文”,最初往往是由俗字引起的”[13]。“症”这个俗字,正是为了区别词义而产生的,通过改换义符,用以专指与疾病相关的症状、症候这一义项。如明嘉靖六年刻《四书蒙引》中,有两处作“症”,分别为“不患临症迷方矣”“便能审病症察气脉”,均表“病症”之义,而他处表“证明”等义者则均作“證”。因此,“症”字没有同绝大部分俗字一样仅昙花一现,而具有顽强的生命力,最终成为一个独立的规范字。

其三,嘉靖时期文人刻书的风尚。明正德、嘉靖、隆庆三朝,由于文坛上“前后七子”倡导复古运动的影响,刻书之风大盛,文人别集多如牛毛。而这些别集又不同于校勘精良、翻刻宋本的标准“嘉靖本”,往往是淆乱粗糙,刊刻不精的坊刻本。如叶德辉《书林清话》卷七《明人不知刻书》所讲:“朱明一朝刻书,非仿宋刻本,往往羼杂己注,或窜乱原文”[14],俗字篡入其中,于理当然。张涌泉认为,宋元以后俗字较为集中于坊间俗文学刻本[13],可见坊刻本对俗字的产生发展确有较为直接的影响。

2 “症”字的普及与流行——明万历、崇祯及清前中期

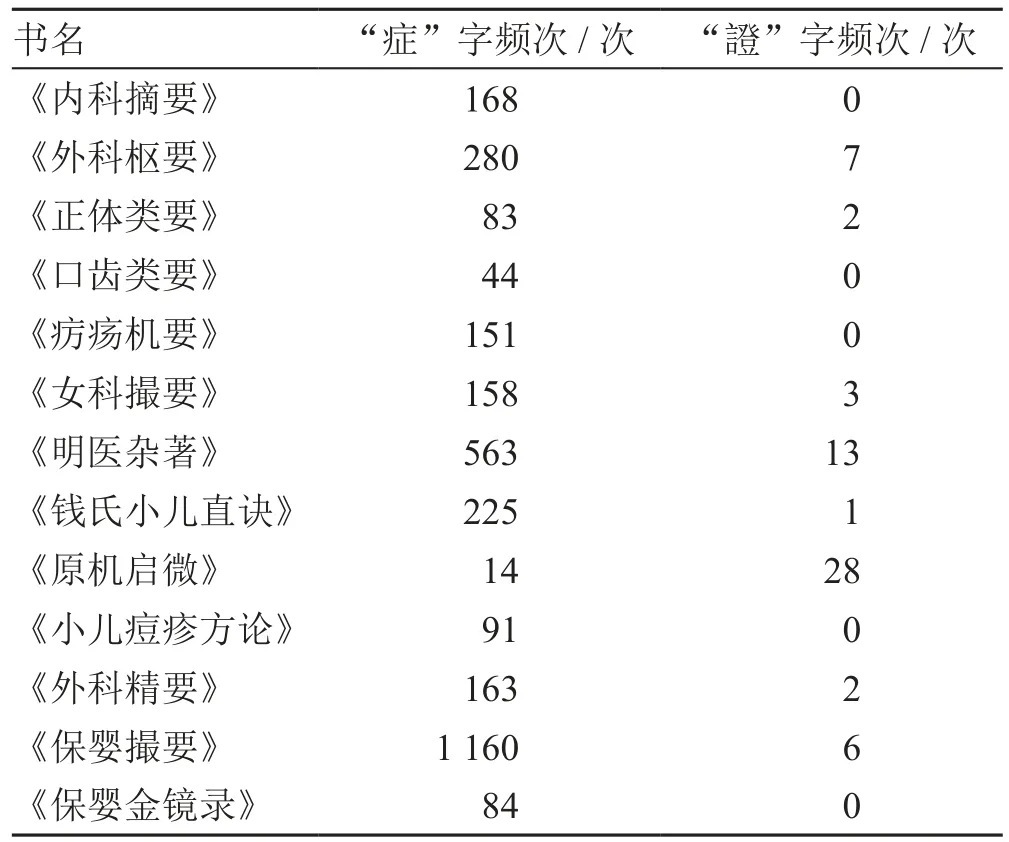

明万历至崇祯,“症”字大量出现在各类刻本、钞本中,如雨后春笋般涌现。值得注意的是,嘉靖年间刊本中,“症”字仅偶有替代正字“證”,而此时的“症”则开始出现在表示“病症”这一义项时成为主要用字的倾向。这种倾向在万历至崇祯时期的许多刻本中皆有体现,其中尤为著明者,当属万历时期吴琯辑校刊刻的医学丛书《薛氏医案二十四种》。此丛书系薛己及其父薛铠所撰集校注的医书二十四种合刊而成。笔者选取了其中数种,统计其中“症”与“證”的频次,发现“症”字极多,而“證”字绝少,与嘉靖诸刻本的情况完全相反,具体数据已详于表2。吴琯曾在徽州婺源任知县,刻有大量书籍,且书版质量很好,久印不坏[15],因此流传较广。王肯堂辑、吴勉学校雠刻印的丛书《古今医统正脉全书》,其中“症”字虽不及《薛氏医案》之密集,然而吴氏以刊刻医书闻名,《古今医统正脉全书》辑录自《黄帝内经》起至明代的重要医学著作,在当时影响较大,其刻本所到之处,亦将推动“症”字的传播和普及。

表2 明万历刻本《薛氏医案二十四种》中“症”“證”频次

此外,书坊大量刊刻小说、戏曲、日用类书等,也为“症”字的普及提供了条件。张涌泉《汉语俗字研究》:“坊间刻本,往往以小说戏曲等通俗文学作品为主,其间使用的俗字最为繁夥”[13]。容与堂刻本《水浒传》、明万历刻本《元曲选》、天启刻本《古今小说》《警世通言》《醒世恒言》、崇祯刻本《拍案惊奇》《二刻拍案惊奇》、汲古阁本《六十种曲》,以及万历刊刻《五车拔锦》《不求人全编》《万卷星罗》《万宝全书》《三台万用正宗》等日用类书中,皆有大量“症”字。这些通俗文学、日用类书往往传播于市井,印行量较大,而书商为求利润,往往失于精校,甚则妄加篡易,故错讹多见,俗字屡出。虽然对书籍本身是一种破坏,但客观上却很大程度促进了俗字的传播。

明末以降,“症”字逐渐取代“證”,成为主要用字。清代刊行的大部分的医书,都多用“症”字而少用“證”,如文渊阁四库全书本《续名医类案》、清乾隆刻本《万氏女科》、清嘉庆问心堂刻本《温病条辨》、清道光十年三槐堂刻本《医林改错》等等,例证可信手拈来,不胜枚举。此时“症”与“證”的意义并无二致,在表示疾病或疾病现象时可以随意换用。陈士铎《辨症玉函》中有阴症、阳症、虚症、实症、汗症、吐症、泻症、痰症、喘症云云,与阴證、阳證等含义并无区别。

3 “症”字的独立与语义的分化——晚清至建国后

19世纪中叶以来,西方近现代医学传入中国,并对中国传统医学造成了巨大冲击。“症”的词义在西医学的“镜像自我”下逐渐发生演变,最终形成今日以“症”表“症状”之义的局面。而晚清民国的翻译材料则是观察此过程的绝佳窗口。刊行于1822年的马礼逊《英华字典》将“症”与illness、sickness对译,即认为“症”与“病”无异,而将symptom译作病势、病之兆。1913年商务印书馆出版的《英华字典》亦将“症”与illness、sickness、evil、malady等词对译,而将symptom译作“疾状”。故可得知,一则此时“症”与“病”“疾”的意义是相同的,相当于现代意义上“疾病”的词义;二则“状”才是symptom的核心词义,“疾”“病”“症”是其修饰语。而“症”“證”此时并无对立,且仍有大量互用的情况。

“症”与“證”词义的对立肇始于20世纪50年代,中医界开始将“辨证论治”作为中医的学术特点提出,以期昭示中医独特性及优越性。任应秋于1955年发表的《中医的辨证论治的体系》一文写道:“中医的证候,完全是施治用药的标准,而西医的症状,不过是描写病人的异常状态,殊非诊断治疗上的关键”[16]。其后,秦伯未[17]、吴德钊[18]、蒲辅周[19]等于1957—1958年陆续撰文,探讨中医“辨证论治”的优越性,掀起了讨论的热潮,中医的“证”与“症状”被区隔为不同知识场下的相对概念。此时,“症”字始逐渐脱离了原始词义,成为西医中symptom的同位概念。1978年出版的《中医学基础》中已明确指出“证候不同于症状”[20],与“證”相对立的“症”的概念最终被确立下来。