我国食品从业人员食品安全知识、态度、行为的调查研究

2021-10-19白红娟

张 婧,陈 潇,白红娟,国 鸽,王 君*

(1 国家食品安全风险评估中心 北京100022 2 牡丹江市卫生健康委 黑龙江牡丹江157022)

食品是人类赖以生存和发展的物质基础,随着居民生活水平的日益改善,消费水平的日益提高,食品安全问题成了社会各界关注的焦点[1]。据统计,2003-2007年中国食源性疾病监测网共报告1 060 起细菌性食源性疾病爆发事件,食品加工不当是导致食源性疾病的最主要原因[2]。食品从业人员是食品加工过程中的直接接触者,他们的食品安全意识是否正确、操作行为是否规范对保障食品安全有着重要作用。

为了解我国食品从业人员的食品安全知识(knowledge)、态度(attitude)和行为(practice)(即KAP)现状,国家食品安全风险评估中心在全国范围内展开KAP 调查,调查地区涵盖我国东北、东部、中部、西部四大经济区域的15 个省/直辖市/自治区。如此大规模针对食品从业人员的食品安全KAP 调查在国内尚属首次。本调查旨在探讨性别、年龄、学历、就业年限、专业背景、地域和培训等因素对食品从业人员食品安全知识、态度、行为的影响,并提出相应的建议,旨在为食品安全管理者制定提高食品安全状况的措施提供参考。

1 对象与方法

1.1 调查地区与调查对象

1.1.1 调查地区 根据国家统计局对我国经济区域的划分,为使此次食品从业人员食品安全KAP调查具有全国代表性,本次调查区域涵盖我国东北地区(黑龙江省、辽宁省)、东部地区(北京市、山东省、广东省、江苏省、河北省、浙江省、福建省)、中部地区(湖北省、江西省)、西部地区(内蒙古自治区、广西壮族自治区、四川省、云南省)四大区域中的15 个省(直辖市、自治区)。

1.1.2 调查对象 本调查对象为食品从业人员,即食品生产经营企业中的从事生产、经营作业的人员。本调查选取居民消费量较大、风险关注度较高的4 个食品类别,分别为畜禽屠宰、水产品加工、乳制品加工和餐饮食品加工,对其加工厂或餐饮店的工作人员展开调查。

1.2 样本量与抽样方案

样本量计算公式:

式中:n——样本量;deff——设计效应(已知为3);t——95%置信区间内的信度系数(1.96);p——食品安全KAP 知晓率(根据预调查结果为0.74);e——允许的抽样误差(0.05)。

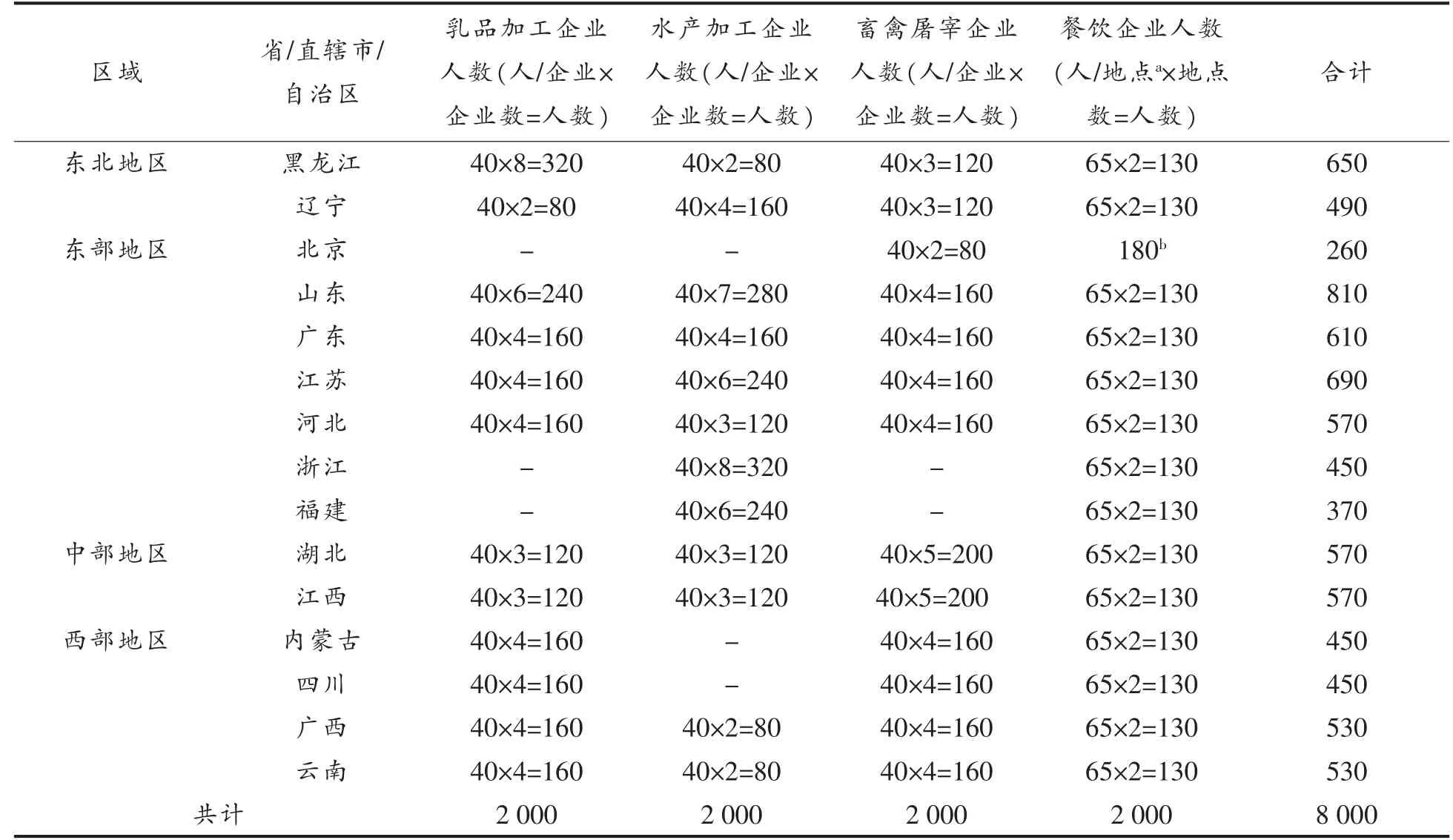

根据上述公式及数值,计算出样本量最低为887 人。考虑到实际问卷作答过程中可能会有无效问卷,为保证收集到有效问卷的数量达到最低样本量的要求,本调查计划从畜禽屠宰、水产品加工、乳制品加工和餐饮业4 类食品行业中,在全国范围内分别抽取2 000 人,共计8 000 人。考虑各行业地域分布以及产业集中度,兼顾抽样方案的可行性,采用分层抽样与随机抽样的方式,确定各省(直辖市、自治区)的抽样量,具体抽样方案见表1。

表1 食品从业人员抽样方案Table 1 Sampling plan for food practitioners

1.3 问卷内容与评分标准

1.3.1 问卷内容 在参考相关法规、标准等文献资料[3-7]的基础上,经自行设计、专家审定、反复修改,最终形成畜禽屠宰/水产品加工/乳制品加工/餐饮食品加工从业人员食品安全KAP 4 套调查问卷。每套问卷结构一致,分为一般人口学特征、食品安全知识、态度和行为4 个部分。一般人口学特征包括被调查人员的性别、学历、行业就职年限、是否参加过食品安全培训等信息。食品安全知识的题目包括法律法规知识、生产过程中的温度和时间控制知识等。食品安全态度的题目包括工作态度、学习态度、食品安全态度等。食品安全行为的题目则侧重考查被调查人在作业过程中是否具有良好的个人卫生习惯,以及个人情绪是否会对这些操作习惯产生影响。

1.3.2 评分标准 问卷中一般人口学特征部分的题目只为获得被调查人的基本信息,不计算分值。问卷满分共35 分,其中知识型题目有10 道赋分题,5 道单选题,每题1 分,5 道多选题,每题2 分,漏选得1 分,错选不得分;态度和行为题各有10道赋分题,每题1 分。此外,态度型题目还有3 道非赋分题。

1.4 资料的收集和处理

1.4.1 调查方法 为使问卷的收集更加高效与经济,本调查采用网络调查法,专门开发了网络问卷调查系统。每个被调查的省(直辖市、自治区)选择一个联系人,由联系人根据表1 的抽样方案随机在本省(直辖市、自治区)内选择若干家食品企业发放问卷链接,被调查对象通过问卷链接独立填写问卷并保存提交。

1.4.2 质量控制 本调查采用如下方式保证问卷的质量:一是问卷中知识型题目的选项顺序随机生成,避免被调查对象之间相互抄袭;二是设计了自校验题目,题目间存在逻辑关系,没有通过自校验的问卷被剔除;三是答案不完整的问卷被剔除。

1.4.3 统计分析 应用SPSS 23.0 软件进行数据分析,检验水准为α=0.05。计数资料采用频数和构成比描述,计量资料采用均数±标准差(±s)描述。根据数据类型,分别采用Levene 方法做方差齐性检验、t检验、方差分析、Brown-Forsythe 检验、Scheffe 等方法进行统计学比较。在分析知识、态度和行为两两之间的相关性时采用Pearson 相关性分析。

2 结果与分析

2.1 基本情况

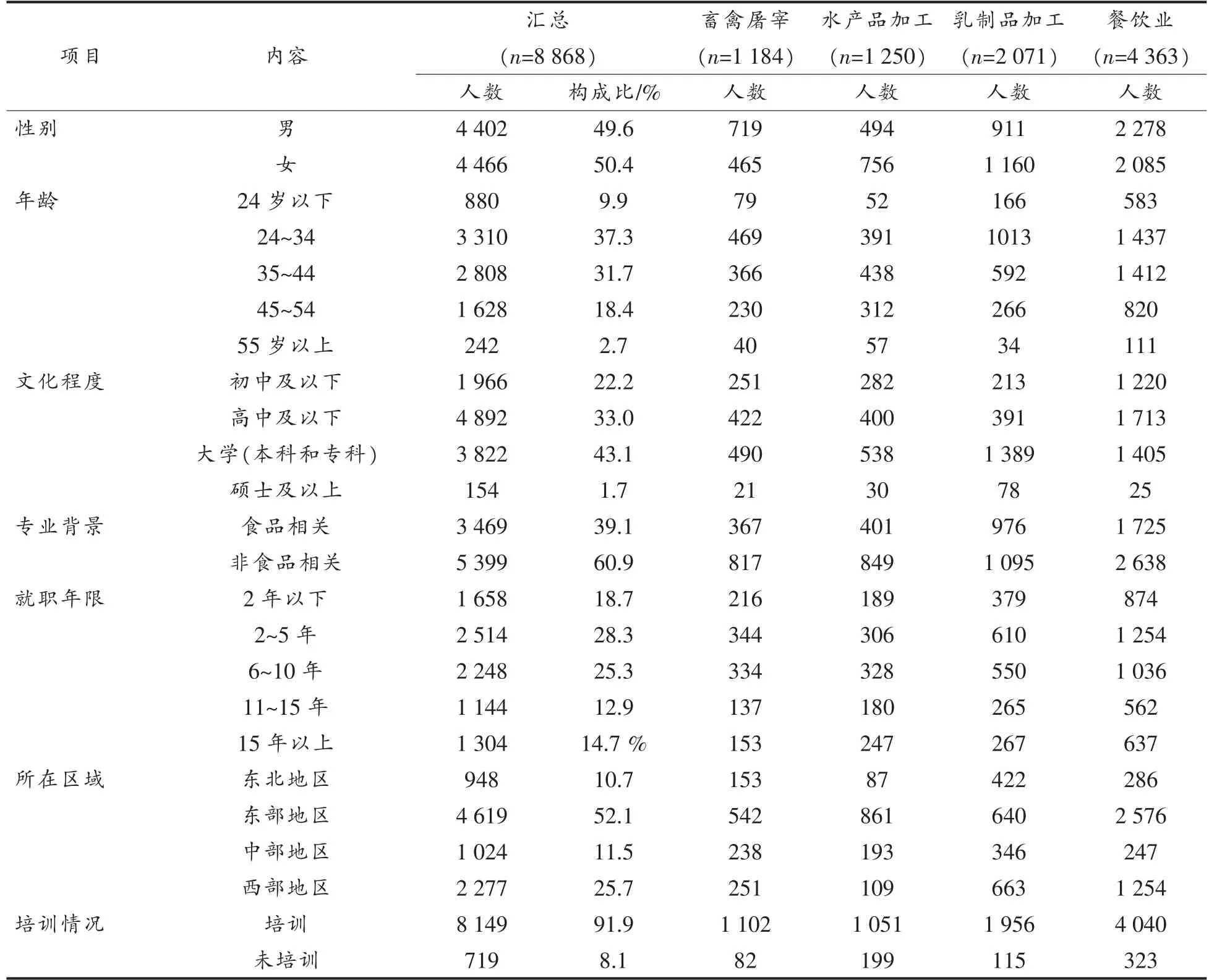

本调查共回收问卷10 627 份,在剔除掉未通过自校验题目、答案不完整以及来源于非调查地区的问卷后,有效问卷共计8 868 套,其中来自畜禽屠宰从业人员1 184 套,水产品加工从业人员1 250 套,乳制品加工从业人员2 071 套,餐饮业从业人员4 363 套。这些人员的性别、年龄、文化程度、就职年限等一般信息见表2。

表2 调查对象一般情况Table 2 Demographic characteristics of respondents

2.2 食品安全知识、态度、行为得分情况分析

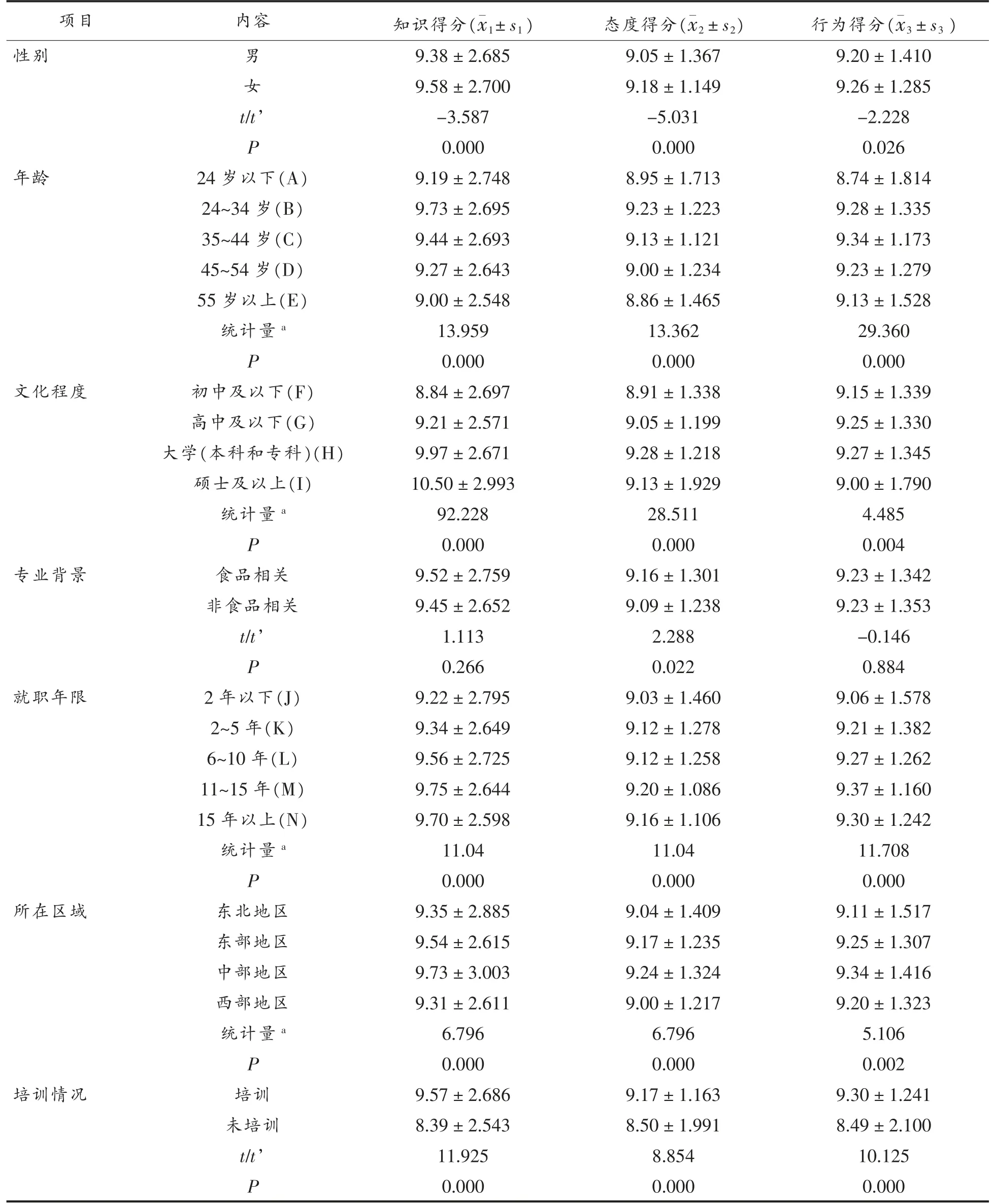

不同性别、年龄、文化程度等的食品从业人员食品安全知识、态度、行为的得分情况见表3。

表3 食品从业人员食品安全知识、态度、行为得分情况Table 3 Food safety knowledge,attitude and practice scores of food practitioners

2.2.1 食品安全知识 本调查食品安全知识题目的满分为15 分,8 868 位从业人员的平均得分为9.48±2.69,平均得分率(平均得分/满分)为63.2%。若按优(12~15 分)、良(8~11 分)、差(0~7 分)的等级来划分,则获得相应得分的人数分别为2 110,4 634 人和2 124 人,占总人数的比例分别为24.0%,52.2%和23.8%。

由表3 可知,除专业背景对从业人员食品安全知识得分的影响无显著性差异(P=0.266)外,性别、年龄、文化程度、就职年限、所在区域以及是否接受培训对知识得分的影响均有显著性差异(P<0.05)。

性别方面,女性得分高于男性,结果有统计学意义(P<0.05)。

年龄方面,B 组得分最高,且与其他年龄组均有统计学差异(P<0.05),而除B 组外的其余各组间无统计学差异(P>0.05)。

从受教育程度来分析,文化程度越高知识得分越高,除H 组和I 组间无统计学差异外(P>0.05),其余各组间均有统计学差异(P<0.05)。

随着就职年限的增长,从业者的知识得分也呈升高的趋势,J 组与除K 组外的各年龄组之间的差异均有统计学意义(P<0.05),K 组与M 和N组的差异有统计学意义(P<0.05),而L、M、N 3 组两两之间的差异无统计学意义(P>0.05)。

从所在区域方面分析,中部地区的从业人员得分最高,且与东北和西部地区从业人员得分的差异有统计学意义(P<0.05),而西部地区的从业人员得分最低,与东部地区从业人员得分的差异有统计学意义(P<0.05)。

是否接受培训对知识得分影响显著,接受培训的人员得分明显高于未接受培训的人员,结果有统计学意义(P<0.05)。

2.2.2 食品安全态度 本调查食品安全知识题目的满分为10 分,8 868 位从业人员的平均得分为9.12±1.263,平均得分率(平均得分/满分)为91.2%,其中4 158 人获得满分,占总人数的46.9%。

由表3 可知,从业人员的食品安全态度得分女性高于男性,食品相关专业高于非食品专业,接受培训高于未接受培训,差异有统计学意义(P<0.05)。

年龄方面,B 组和C 组得分较高,这两组和A、D、E 组的结果两两比较差异有统计学意义(P<0.05),A、D、E 3 组之间两两比较差异无统计学意义(P>0.05)。

从受教育程度方面分析,H 组得分最高,F、G、H 3 组之间两两比较差异有统计学意义(P<0.05),I 组和其他各组比较差异均无统计学意义(P>0.05)。

就职年限对食品从业人员食品安全态度的影响,M 组得分最高,仅得分最低的J 组与M 组的差异有统计学意义(P<0.05)。

“云石?挖掘云石,那可是我的使命呢。”丁达插话道,“不过,我好像要先处理眼前这堆麻烦。”他皱了皱眉头,冲壶天晓大喊道,“壶天晓,把我的腿还给我!”

中部地区从业人员的食品安全态度得分最高,与东北和西部地区人员相比有显著性差异(P<0.05),东部和西部地区从业人员的得分也有显著性差异(P<0.05)。

2.2.3 食品安全行为 本调查食品安全行为题目的满分为10 分,8 868 位从业人员的平均得分为9.23±1.349,平均得分率(平均得分/满分)为92.3%,其中5 202 人获得满分,占总人数的58.7%。

由表3 可知,女性从业人员的食品安全行为得分显著性高于男性(P<0.05),接受培训人员的得分也显著性高于未接受培训的人员(P<0.05),而专业背景对得分无影响(P>0.05)。

从年龄因素分析,A 组食品安全行为得分最低,且与其余各年龄组间均有显著性差异(P<0.05),而除A 组外的各年龄组两两之间无显著性差异(P>0.05)。

从文化程度角度分析,H 组得分最高,且与F组之间的差异有统计学意义(P<0.05),其余各组间的差异无统计学意义(P>0.05)。

随着就职年限的增长,从业人员的食品安全行为得分也呈逐渐升高的趋势,得分最低的是J组,J 组与其余各年龄组间的差异均有统计学意义(P<0.05)。得分最高的是M 组,除与J 组外,M 组与K 组间的差异有统计学意义(P<0.05)。其余各组间均无显著性差异(P>0.05)。

东北地区从业人员食品安全行为得分显著性低于东部和中部地区(P<0.05),其余地区间均无显著性差异(P>0.05)。

2.3 食品安全知识、态度、行为间的关系

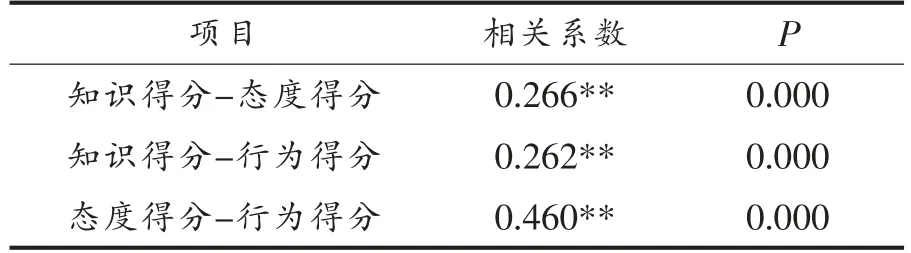

食品安全从业人员的食品安全知识、态度、行为得分的相关性见表4。

表4 知识、态度、行为得分的相关性Table 4 Correlation of knowledge,attitude and behavior scores

2.4 非赋分题目的结果分析

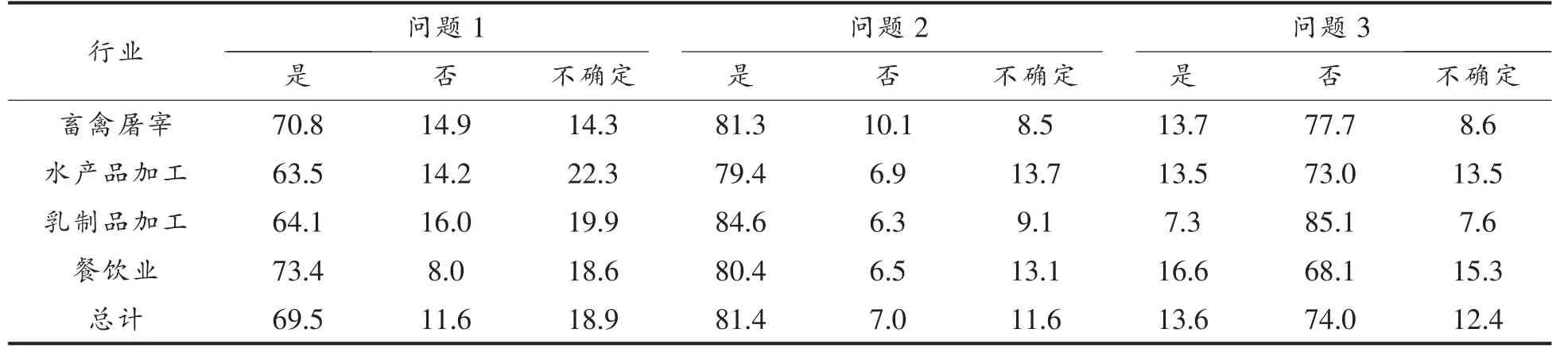

除30 道赋分题外,本调查还设计了3 道非赋分题,旨在了解食品从业人员对我国食品安全状况、相关法律法规的完善程度以及政府官方信息信任度方面的看法。畜禽屠宰、水产品加工、乳制品加工和餐饮食品加工4 类行业的从业人员分别对本行业的情况进行作答。

3 道非赋分题为:

问题1:我认为我国现有的畜禽屠宰/水产品/乳制品/餐饮业相关的法律法规很完善。

问题2:我认为我国畜禽屠宰/水产品/乳制品/餐饮行业整体的食品安全状况总体是令人满意的。

问题3:相较于国家政府部门发布的官方信息,我会更相信媒体发布的消息。

非赋分题目的测评结果见表5。

表5 非赋分题目的测评结果(%)Table 5 Evaluation results of questions with no score(%)

由表5 可知,有69.5%的被调查者认为我国食品行业相关的法律法规比较完善,81.4%的被调查者认为我国食品安全状况总体令人满意,74.0%的被调查者认为国家政府部门发布的官方信息比媒体发布的消息更具有可信度。

3 讨论

3.1 食品从业人员食品安全知识、态度、行为情况

本调查结果显示,食品从业人员的食品安全知识得分相对不高,平均得分率(平均得分/满分)为63.2%,需进一步提升。这一结果与国内外其他调查研究一致[8-10]。本调查中,涉及生产加工过程中的温度和时间控制类型的题目得分率(48.4%)低于知识型题目的平均得分率,说明这方面的知识更需加强。

相比于食品安全知识,食品从业人员的食品安全态度、行为得分相对较高,平均得分率均在90%以上。这说明被调查者的食品安全态度比较正面,主观上能够认识到食品安全的重要性以及个人应该承担的责任,并且愿意遵从相关的操作规范,确保食品安全。被调查者对食品安全培训的态度也比较积极,98.0%的被调查者表示愿意参加食品安全相关的培训,98.4%的餐饮业从业人员认为接受培训会使自己能够更好地处理食品。本调查发现情绪对食品从业人员的态度、行为会产生不利影响,在被问及“情绪不好时是否会按照正常的操作流程进行工作”时,只有84.2%的被调查者选择“是”,提示食品企业管理人员需要关注员工情绪,尽量避免因员工情绪不佳而导致不按正确操作处理食品的情况发生。

知识、态度和行为的理论认为这三者是两两相关、相互影响的,知识的掌握、正确的信念和态度是规范行为的基础。很多相关的调查研究也证明了这一点[11-13]。本调查通过Pearson 相关分析,显示食品从业人员的食品安全知识、态度、行为间呈正相关关系,三者之间相互促进,符合KAP 理论模型。

3.2 食品安全KAP 影响因素分析

本调查显示,除专业背景(是否为食品相关专业)对食品安全知识和行为的得分无显著性影响外,性别、年龄、文化程度、就职年限、区域位置和是否接受培训都会对食品从业人员的食品安全知识、态度和行为产生影响,尤其接受培训后,被调查者的得分提升幅度最为明显。

有调查显示性别对食品从业人员的食品安全知识无显著性影响[14-15],也有研究显示屠宰场工作人员中女性的知识得分显著性高于男性,而行为得分显著性低于男性[16]。本调查中,女性从业人员的食品安全素养整体优于男性,其食品安全知识、态度和行为得分均高于男性。虽然性别的影响具有统计学意义,但是值得注意的是男女从业人员平均得分的差值其实并不大,提示食品企业管理人员在日常生产管理中不必过分考虑性别因素。

一项针对某市食品从业人员的调查结果显示:25~35 岁年龄组食品安全知识得分优于其他年龄段[14],这与本调查结果基本一致。本调查结果显示:低年龄组(24 岁以下)和高年龄组(55 岁以上)食品安全知识、态度、行为得分普遍低于其他年龄段,这可能是因为低年龄组的从业人员缺乏工作相关知识和经验的积累,而年纪太大的从业人员记忆力与学习能力下降,提示食品企业管理者对这两类人群要予以额外关注,加强指导。

本调查发现随着受教育程度的升高,被调查者的食品安全素养呈升高趋势,这与以往的研究结果相符[17-19]。用人单位需注意对低学历员工进行培训,提升他们的职业技能。不过,大学(本科和专科)学历和硕士及以上学历在食品安全知识、态度、行为方面的得分并无显著性差异,表明对于食品从业人员,大学学历的员工足以胜任岗位需求。

同受教育程度一样,随着就职年限的增长,食品从业人员的食品安全知识、态度、行为得分也呈升高趋势。就职年限在2年以下的组别与其他就职年限更高的组别相比差异显著,这有可能是因为就职年限长的员工由于工作经验的积累以及接受培训次数的增多,专业技能更加熟练,因此表现更好。

从被调查者的所在区域看,东部和中部地区从业人员的食品安全素养普遍高于东北和西部地区。曾有调查显示高收入人群的食品安全知识和行为优于低收入人群[20]。本调查中区域对从业人员食品安全得分的影响可能也与东部、中部地区经济较为发达,高收入可以吸引更多高素质人口,且有更多的资源投入于食品安全相关培训有关。不过,相比于其它因素,不同区域间平均得分的差值并不大。

由表3 可知,在所有影响因素中,未接受培训的被调查群体食品安全知识、态度、行为得分都是最低的,且接受培训后的得分提升幅度最大,显示培训对增强食品从业人员的食品安全责任意识,规范操作行为有着重要意义。《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》(GB 14881-2013)中规定食品加工人员上岗前应接受卫生培训[3],市场监管总局发布的《餐饮服务食品安全操作规范》中也要求餐饮服务企业应每年对其从业人员进行一次食品安全培训考核,考核合格后方可上岗[4]。本调查显示有8.1%的食品从业人员未曾接受培训,说明上述《规范》还有执行不到位的地方。建议食品企业管理人员严格执行国家相关要求,重视对从业人员的培训,把食品安全知识和正确的操作行为要求作为主要内容,制定培训计划与方案并认真实施[17],全面提升从业人员食品安全素养,从而尽量减少由从业人员操作不当带来的食品安全风险。