不同仓储后熟处理对油茶鲜果果蒲性状与茶油品质的影响

2021-10-19葛永金曾海勇程亚平黄旭波张建胡秋涛

葛永金,曾海勇,程亚平,黄旭波,张建,胡秋涛

(1.华东药用植物园科研管理中心,浙江 丽水 323000;2.莲都区老竹林业工作中心站,浙江 丽水 323060;3.庆元林场,浙江 丽水 323805;4.浙江省林业科学研究院,浙江 杭州 310023;5.浙江省林业技术推广总站,浙江 杭州 310016)

油茶Camellia oleifera是我国重要的食用油料树种[1-2]。油茶鲜果采摘后,需要经过沤堆后熟、晾晒脱蒲、蒲籽分离、茶籽干燥等处理才能进行榨油作业[3-4]。油茶鲜果由果蒲和油茶籽组成,果蒲含水率高,易霉变进而影响茶油籽的质量[5]。油茶鲜果晾晒处理过程受场地、天气影响大,如遇连续阴雨天气容易导致发霉变质,造成茶油质量不可控[6]。随着油茶良种基地的发展和规模化,集约化程度不断提高,传统的场地晾晒、手工分拣等处理方式已不能及时处理大批量集中采摘的油茶鲜果,必须进行工厂化、批量化和规模化的处理。油茶鲜果工厂化仓储后熟过程,不仅可以保证鲜果充分后熟,且油茶果蒲开裂后,也有利于后续脱蒲,以及果蒲和籽的分离处理[7]。一般来说,油茶鲜果仓储时间越长,仓储层高越薄,越有利于油茶果蒲的自然开裂和后熟。然而从经济角度看,仓储时间和仓储厚度直接影响到风干仓的仓储量和周转效率,进而影响鲜果处理量及风干仓的使用效率。在生产实践中,对油茶鲜果的仓储层高与仓储时间研究较缺乏。本文通过研究油茶鲜果不同的仓储时间与仓储层高对油茶果蒲开裂程度、含水率、霉变情况、出油率和茶油品质的影响,以期为今后的油茶籽干燥预处理和加工利用提供数据支持及理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

本试验所用油茶鲜果于2019年10月24日(霜降日)从浙江省丽水市青田县章村乡油茶新品种示范基地采摘。该基地于2008年建园,目前油茶林已进入盛果期。取样方法:在基地中心位置,随机选取30株‘长林40号’油茶树,全部采摘后立即进行仓储试验。

1.2 试验方法

利用层架式风干仓储设备对油茶鲜果进行仓储后熟处理。本试验所用层架式风干仓储设备采用钢材制作,由3层仓储架组装而成,每层仓储架由底板和两侧侧板组成,每层仓储层架高为60 cm(其中侧板高为40 cm),宽为120 cm,垫板为镂空不锈钢输送带,底层距离地面高度为100 cm。放置在室内,开启门窗,采用自然通风方式进行通风。仓储层高梯度设置为10 cm、20 cm、30 cm,仓储时间梯度设置为5 d、10 d、15 d。以油茶鲜果采摘后直接剥壳烘干作为对照组CK(表1)。

表1 试验组分组情况Table 1 Experimental design

1.3 数据统计

1.3.1 油茶果蒲开裂情况及霉变统计 从每个试验组随机取鲜果60个,将其随机区分为3个小组,每小组为20个鲜果,分别于5 d、10 d、15 d仓储时间后统计每个鲜果的裂纹数、开裂程度[开裂程度分为全开(裂纹宽在3 mm以上,采用游标卡尺测量,下同)、半开(裂纹宽在2~ 3 mm)、微开(裂纹宽在2 mm以下)3种]和霉变比例(果蒲出现霉斑)等数据,每个试验取3个小组的平均值。

1.3.2 油茶果蒲及茶籽含水率统计 每个试验取鲜果2 kg,每组果蒲、茶籽分别测量鲜质量后,置105℃杀青后,于75℃烘干至恒质量,测量干质量,按下式计算果蒲、茶籽的含水率。

果蒲含水率=(果蒲鲜质量-果蒲干质量)/果蒲鲜质量×100%

茶籽含水率=(茶籽鲜质量-茶籽干质量)/茶籽鲜质量×100%

1.3.3 油茶籽出油率与出油品质测定 本次试验油茶籽出油率与出油品质(脂肪酸含量)的测定委托浙江省林业科学研究院食用林产品检测中心检测,其中饱和脂肪酸包含软脂酸甲酯与硬脂酸甲酯,不饱和脂肪酸包含油酸甲酯、亚油酸甲酯、亚麻酸甲酯与顺-11-二十碳烯酸甲酯。

1.3.4 数据分析 采用DPS 7.05统计软件进行数据分析,显著性分析采用t检验。

2 结果与分析

2.1 不同处理对油茶果蒲开裂的影响

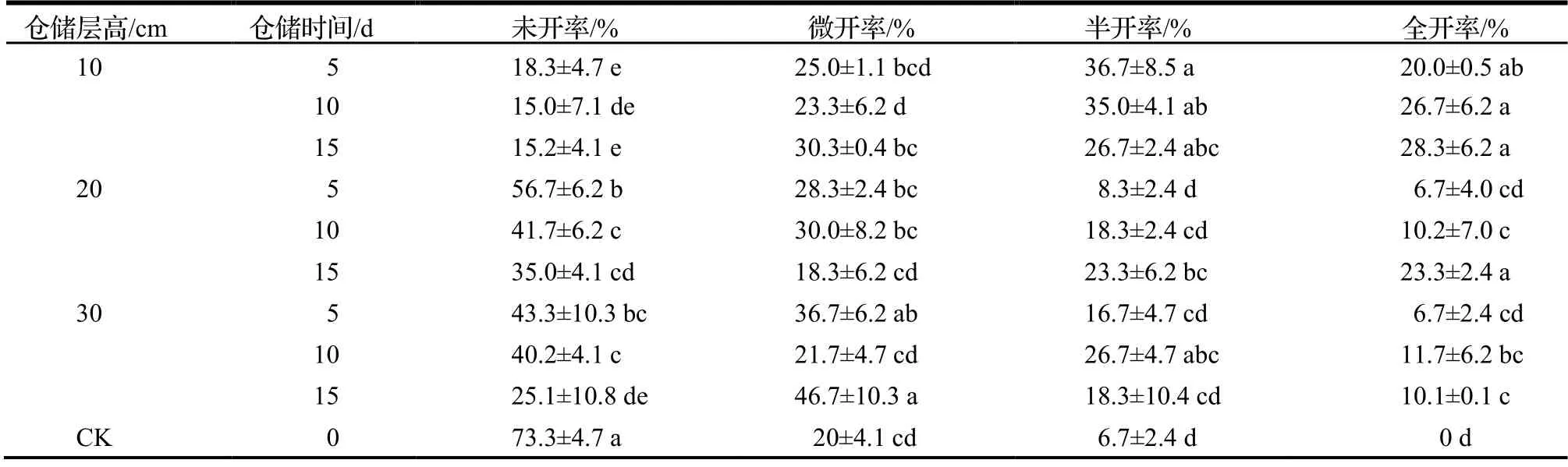

前期试验表明,油茶果蒲裂纹有利于油茶果揉搓脱蒲,且开裂程度和揉搓脱蒲效果正相关[7]。从表2可以看出,油茶鲜果经过不同时间的仓储后,开裂程度均与CK之间有显著差异(P<0.05),且不同的仓储时间与仓储层高会对油茶果蒲的开裂程度造成不同的影响。仓储层高相同时,随着仓储时间的增加,油茶果蒲未开率明显下降,全开率升高;仓储时间相同时,随着仓储层高的增加,油茶果蒲未开率和微开率先升高后有所下降,半开率和全开率先下降后有所上升。综合来看,仓储层高10 cm,仓储15 d和10 d 2种处理果蒲的开裂效果较好,油茶鲜果蒲未开率从CK的73.3%显著下降至15.0%左右,半开率从6.7%上升至26.7%~ 35.0%,全开率则从0上升至26.7%~ 28.3%,CK与2个处理间均存在显著差异(P<0.05)。以上结果说明,油茶果蒲的开裂程度与油茶果的仓储时间与仓储层高都具有一定的相关性。

表2 油茶果蒲开裂程度统计Table 2 Cracking degree of C.oleifera ‘Changlin 40’

2.2 不同处理对油茶果含水率及霉变程度的影响

油茶鲜果果蒲含水率过高会影响油茶鲜果的霉变程度,而茶籽含水率则会影响到后续茶籽烘干处理的能耗[3]。根据表3所示,不同的仓储时间和仓储层高处理的油茶果蒲含水率之间存在显著差异(P<0.05),但茶籽的含水率之间差异不显著。仓储时间一定时,随着仓储层高的增加,油茶果蒲及茶籽的含水率基本不变,然而油茶果蒲出现霉斑比例与仓储时间和仓储层高都具有较为紧密的联系。当仓储层高为10 cm时,油茶果蒲出现霉斑的比例较小,在仓储第5天和第10天时均没有发现霉斑的现象,至第15天时,出现霉斑比例也仅为3.3%,霉变比例处于较低的水平。而当仓储层高为20 cm和30 cm时,油茶果霉变的情况较仓储层高为10 cm时严重,特别是在仓储时间达到15天时,霉变的比例大幅度提升,分别达到了23.3%和28.3%。由此可知,油茶果不宜堆放时间过久,并且仓储层高不宜太高,否则会大大增加油茶果的霉变比例,在实践生产中,应采取主动通风措施。

表3 油茶果含水率与霉变程度统计Table 3 Moisture content and moldy degree of C.oleifera

2.3 不同处理对油茶籽出油率及出油品质的影响

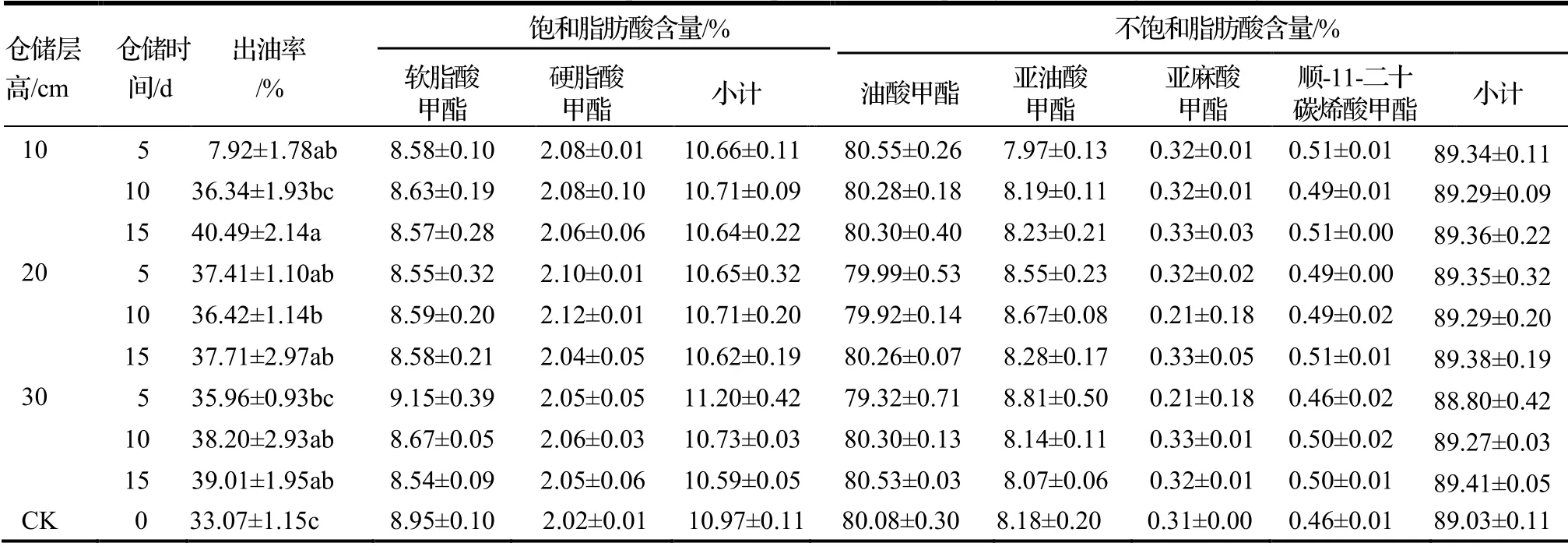

2.3.1 不同处理对油茶籽出油率的影响 由表4可知,油茶鲜果经过仓储处理后,油茶籽的出油率均显著高于CK(P<0.05),而在各个试验组之间,当仓储时间为15 d、仓储层高为10 cm时,油茶鲜籽的出油率最高,达40.49%。这说明采摘后通过对鲜果进行预处理可以提高油茶果的出油率。

2.3.2 不同处理对油茶籽出油品质的影响 由表4中还可看出,不同处理与CK的油茶籽油间的饱和脂肪酸含量与不饱和脂肪酸含量都处于一个较为稳定的值,饱和脂肪酸含量在10.59%~ 11.20%之间,不饱和脂肪酸含量在88.80%~ 89.41%之间,各处理之间均不存在显著性差异。这说明通过油茶鲜果预处理不会对油茶的出油品质产生显著影响。

表4 不同处理对油茶籽出油率及出油品质的影响Table 4 Effect of different treatments on percent of oil production and quality from C.oleifera ‘Changlin 40’ seeds

3 结论与讨论

以上结果表明,油茶鲜果仓储层高为10 cm、仓储时间15 d时,果蒲的开裂效果较好,基本没有霉变现象,且油茶籽的出油率最高,达40.49%。当油茶鲜果仓储层高为20 cm或30 cm时,仓储时间不宜超过10 d,此时,果蒲的开裂效果虽然不如仓储层高10 cm处理,但其出油率相较于CK也能得到显著的提高,因此,可根据实际情况选择合适的仓储层高。

油茶果蒲的开裂程度与仓储时间和仓储层高都具有较大的关系,仓储时间越长、仓储层高越低,油茶果蒲开裂的程度越大。油茶果的发霉程度也与仓储时间和仓储层高具有较大的联系,仓储层高越高、仓储时间越长,发霉比例也越高。

油茶鲜果在经过仓储后熟处理后,出油率显著提升,当仓储层高为10 cm、仓储时间为15 d时,油茶籽的出油率最高可达40.49%,而CK的油茶籽出油率为33.07%,这可能与仓储过程中油茶鲜果的后熟有关。许多油料作物在采收后都会有一个后熟过程,如大豆Glycine max在采收后经过一段时间的存储才会达到真正的生理成熟,相较于新收获的大豆出油率显著提高[8]。把形态成熟的油茶鲜果沤堆5~ 7 d后,能使油茶果实产生后熟作用,油脂积累达最高水平[9]。马力等研究结果同样表明油茶鲜果经过堆沤及摊晒处理后,油茶籽的含油率显著提高,并且不会影响山茶油的品质[10]。本文也得出了类似的结论,可为今后林业生产实践提供理论依据。

一般来说,在自然风干过程中,油茶籽的含水率会随着时间的增加而下降,而本试验结果显示不同处理间油茶籽的含水率差异不明显,这可能与风干时间较短,油茶鲜果只是果蒲表面风干,另外,也可能与仓储过程中油茶籽的呼吸作用产生水汽导致油茶果蒲回潮有关,建议在今后的仓储实践中,应加强仓储场所的通风处理,保持仓储空间干燥。