社会信任为何利于搬迁农户的社会适应?

2021-10-16赵列

赵列

摘 要:易地扶贫搬迁农户由熟悉的乡土社会进到陌生社区,以血缘、地缘为基础的社会关系受到冲击,生活场域-惯习发生转变。本文基于575份搬迁农户的微观调查数据,运用OLS回归方法,揭示影响搬迁农户适应迁入地的因素及内在机制。结果表明:搬迁农户在迁入地的社会信任、人际关系与社会适应具有显著相关关系,不同代际、学历、调查点及经济状况农户的社会适应存在明显差异;同时,运用KHB检验了人际关系分别在特殊信任、一般信任对社会适应的正向影响中起着部分中介作用,中介比例为32.24%和5.38%;以及农户的性别、代际差异在社会信任(特殊信任和一般信任)与社会适应之间发挥着调节效应,表现为特殊信任、一般信任分别对女性、老一代搬迁农户的社会适应影响要弱。为此,应立足于异质性个体,以安置社区居委会为载体,政府、社区宏观系统配合发力,重塑人际关系网,构建高度信任的安置区,实现搬迁农户到迁入地“稳得住、能致富”。

关键词:搬迁农户;社会信任;人际关系;社会适应

中图分类号:C912 文献标识码:A 文章编号:1003-5192(2021)05-0090-07 doi:10.11847/fj.40.5.90

Abstract:Poverty alleviation and relocation of rural households moves from familiar rural communities to unfamiliar communities, social relations based on blood and geography are impacted, and their living field-habits changed. Based on survey data 575 micro relocations of farmers, the OLS regression method, this paper reveals the influencing factors and internal mechanisms of relocation farmers adapting to the place of relocation. The results show that: the social trust, interpersonal relationships and social adaptation of the relocated farmers has a significant correlation, there are obvious differences in social adaptation of farmers with different generations, educational backgrounds, survey points and economic conditions; and use KHB to test that interpersonal relationships play a partial intermediary role in the positive effects of special trust and general trust on social adaptation, the intermediary ratio of 32.24% and 5.38%; the gender and generational differences of farmers play a moderating effect between social trust (special trust and general trust) and social adaptation, it shows that special trust and general trust have a weaker impact on the social adaptation of women and older generations of relocated farmers. Therefore, based on micro-individuals, using the resettlement of community committees as the carrier, the government and the communitys macro-system cooperate to reshape the interpersonal network, build a highly trusted resettlement area, and realize the relocated farmers “stable residence and richness”.

Key words:relocation of farmers; social trust; interpersonal relationship; social adaptation

1 引言

2020年是我國脱贫攻坚、全面建成小康社会的决胜期,按照党中央、国务院“精准扶贫、精准脱贫”的要求,易地扶贫搬迁作为脱贫攻坚“五个一批”精准扶贫的标志性工程,相继出台了《中国农村扶贫开发纲要(2011~2020年)》《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》以及《全国“十三五”易地扶贫搬迁规划》的政策性扶贫文件,从根本上解决居住在“一方水土养不起一方人”地区贫困人口的致富发展。而贵州省作为全国扶贫搬迁的重地,在2017年就已建成安置点562个,整体搬迁自然村寨4188个,搬迁入住43.16万人,截至2019年上半年又完成188万人搬迁。如此通过人口迁移与空间再造实现脱贫,若稍有偏误极有可能造成“回迁”或“返贫”的现象,这无疑对扶贫搬迁农户“搬得出、稳得住、能致富”提出了挑战。诚如迈克尔·M·塞尼[1]所言,移民到迁入地不仅是个体的身体移动及由此带来的空间位置的变化,而是打破了人文状态和自然生态的平衡,使原有生产体系、社会网络、社会组织与社会结构解组,关系密切的团体被离散到不同物理空间,社会凝聚力被削弱,逐渐蔓延出一种无助无援的感觉,在感情上渐渐产生疏远。其生活生计、文化习俗以及人际关系受到冲击,由传统村落的熟人社会转向陌生社区,以土地为生转变成市场依赖,弹性约束向强制规范转变,使离土进城的搬迁农户,在新的生存空间里短期内难以建构社会信任与人际关系、定位自我价值和位置“圈子”。因此,要紧扣农户搬迁后的政治、经济、社会和文化心理融入的内在需求,实现扶贫搬迁农户在迁入地生根落地发展,就必须切实把握农户在迁入地的社会适应,进而解决农户迁出后怎么稳、怎么富的“后半篇文章”的问题。

2 理论基础与研究假设

20世纪90年代末以来,国内兴起了移民研究的热潮,刘震和雷洪[2]考察了湖北首批三峡移民迁移前后的习惯感觉、生活关注以及环境评价,发现“社会心态”是适应新环境主观感受的社会化行为基础。叶嘉国和雷洪[3]指出由于外迁移民原生产体系、劳动环境发生变化,在适应资源和环境变迁的过程中,则更多表现出寻求个人收入、家庭发展的能动性“经济发展适应”;同年,该研究团队具体指出了迁移伴随劳动条件、对象与资料的解体,使移民需调整行为习性和心理状态来融入新劳动模式,由此带来了“生产劳动适应性”的问题[4]。马德峰[5]对江苏大丰市外迁移民在安置社区的生活环境、人际关系和风俗习惯的调查中,也发现外迁移民融入新社区,会经历从不熟悉、不习惯到熟悉、认同的“社区适应”的过渡。李培林和田丰[6],风笑天[7]总结了三峡移民初到安置地,会经历从日常生活领域、到生产劳动与经济发展、再到主观感受与社区认同在内的“归属感”的逐步适应过程,在国内开辟了从人际关系角度研究移民社会适应的先河,为衔接关注当前我国易地扶贫搬迁农户在迁入地的社会适应提供了参考。

2.1 社会信任对搬迁农户社会适应的持续性影响

根据亚伯拉罕·马斯洛[8]的需求层次理论,人际交往和受人尊敬作为个体的一种基本需求,只有与他人建立起亲密、融洽、赞扬和信任的互动,才能构建良好的人际交往关系,获得来自他人的支持与认可,带来积极的生活体验。Greenspan和Granfield[9]将人际交往或社会性技能(interpersonal or social skill)作为一种狭义社会适应能力的判断标准,即用能否正确处理并保持良好人际交往关系来衡量或反映个体的社会适应能力。Malecki和Demaray[10]指出个体能够从社会网络中获得一般或特定的支持性资源,包括信任支持、信息支持、社会成员身份和工具性支持,这些支持性资源正能帮助处于不利环境的个体应付生活中的问题或危机,提高他们的生活适应性。而在人际交往状况以及互动过程中的信任,是由理性计算和情感体验决定的,是互动中所形成的对他人可靠性和善意的一种信念,可以理解为是促进个体与个体之間合作的助推器。郑也夫[11]在《信任论》中也提出信任具有简化复杂关系的功能,更多是一种社会资本、经济构建和维持社会有效运行的形式,可以减少监督与惩罚的成本,为农户在迁入地的社会运行提供秩序。Sendroiu和Upenieks[12]则认为生活在高信任度的环境中具有保护效应,更可能获得社会支持,拓展家庭和朋友以外的生活圈,信任作为一种合成力量,它能将个体整合在一起形成广泛的支持结构。因此,对搬迁农户迁进到新空间、面对陌生他人时,若能营造一个安全和互信的生活场域,将有利于融入新环境,由此社会信任在某种程度上能够预测社会适应。最早Rotter[13]在阐释信任倾向与社会适应关系时,就提到个体信任倾向越高,亲社会行为会越多,更能被他人接受及拥有更好的适应性。Adler和Kwon[14]指出在双方合作与竞争的关系中,信任则是连接双方的纽带,与他人分享信息、参与互助,感受彼此的可靠,这种体验能增进关系的亲密度,提升人际关系的质量。周茵等[15]研究关系营销导向对企业间关系质量的影响中,也验证了关系营销导向会通过跨组织人际关系对企业间关系质量产生间接作用。对于个体的社会性发展而言,主要强调的就是与他人关系所表现出来的行为模式、角色关系和友谊形成,以及在此过程中逐渐建立相互认识和彼此信任的关系,所以社会信任与社会适应两者之间的相互渗透、转换,使搬迁农户在迁入地建立融洽的人际关系,能有效地建构和维持协调的社会结构,充分表明了人际关系质量的高低在信任与适应之间起着“桥梁”的作用。由此,本研究提出假设:

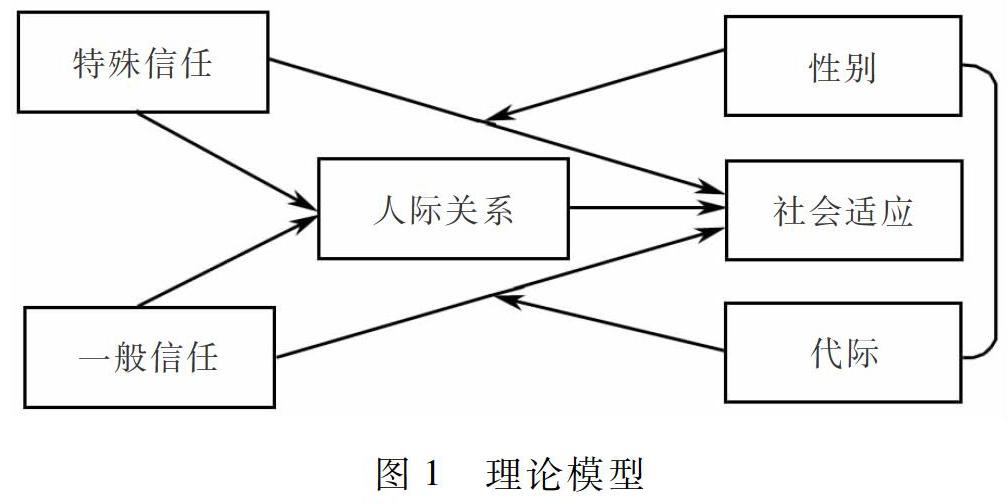

H1a 人际关系在特殊信任与社会适应之间发挥着中介作用,即搬迁农户在迁入地的特殊信任会通过人际关系对社会适应产生正向的预测作用。

H1b 人际关系在一般信任与社会适应之间发挥着中介作用,即搬迁农户在迁入地的一般信任会通过人际关系对社会适应产生正向的预测作用。

2.2 易地扶贫搬迁农户社会适应的分组调节效应

农村社会经济文化的快速发展与制度变迁,不同农民群体的生活方式、行为习惯和价值观念各异,已有学者从比较的视角对不同地区不同移民或农民工群体的社会适应进行有关研究。杨菊华[16],李培林和田丰[6]研究中国流动人口和农民工的社会融入,发现不同就业行业、出生队列、乡-城与城-城流动模式的流动人口的融入状况存在显著差异;且在研究虚拟社区用户之间的互动、个人互联网理财使用的意愿中,也证实个体间的关系质量、意愿存在明显的性别差异[17,18]。卢小君和孟娜[19]对大连市农民工的经济、社会和心理融入的调研,指出农民工群体内部有明显代际差异,即新生代农民工的社会和心理融入程度较第一代高的结论。杨金龙[20]调查吉鲁豫三省失地农民的城市融入状况,也阐明了不同世代的失地农民拥有不同的经历、习性和知识结构,青年失地农民群体在社会适应、文化参与和心理认同上的融入水平均高于老年和中年群体。根据Ryder[21]首次所提“Cohort”的概念认为,各历史时期的特点和事件差异、不同教育、社会历史经验和社会化过程都会塑造各异的世代,在社会变迁中通过不同的方式、路径实现结构转型。正如杨志海和王雨濛[22]所说的不同代际农户生活的时代背景、成长经历、资源禀赋和利益诉求不一样,整个生命历程、性别角色分工亦有不同。相比国际上的移民研究,多是“生态移民”(environmental migration)或“环境移民”(ecological migration)的概念,与国内以政策、致富为导向的“移民搬迁”不同。Sezel和Derya[23]指出移民家庭在迁入区的适应过程会因迁入时间、互动距离以及被感知歧视的程度不同外,Yagmur和Van de Vijver[24],Sakdapolrak等[25]还发现移民群体文化水平的高低会影响主流语言的使用,造成对主流社会不同梯度的文化融入和人际适应,并提出了融合跨文化性和跨地区社会弹性的概念,从分层性的角度来解读不同移民群体的环境适应状况。由此,本研究提出假设:

H2a 性别差异在社会信任(特殊信任和一般信任)与社会适应之间起着调节效应,即搬迁农户的社会信任对社会适应的影响在不同性别组有显著差异。

H2b 代际差异在社会信任(特殊信任和一般信任)与社会适应之间起着调节效应,即搬迁农户的社会信任对社会适应的影响在不同代际间有显著差异。

综上所述,易地扶贫搬迁农户在迁入地的信任度牵制着个体关系间的行动与互动模式,影响对新环境的认同和融入程度,进而促进他们愿意合作、分享,促使分散个体凝聚成群体,形成“信任-关系-融入”的链式渐进适应过程。本文将易地扶贫搬迁农户到迁入地的社会信任、人际关系与社会适应置于同一框架下分析,旨在揭示农户到迁入地的社会适应受社会信任影响的内在机制。本研究的理论模型见图1。

3 数据、变量与模型

3.1 数据来源

本文采用的数据源于2017~2018年课题组在贵州省SD、TZ和RH三县(市)进行的问卷调查,通过随机抽样方法抽取样本,从三县(市)中随机选定该地1~2个易地扶贫搬迁安置点,再根据各安置点安置规模比例随机调查相应数量的农户,以确保数据的真实可靠性,调查方式采用调查员与搬迁农户一对一问答填写,调查对象为搬迁农户中18~65岁的搬迁者,原则上每户由1位成年人接受问卷调查。根据李培林和田丰[6]按年龄将调查对象划分为老一代和新生代的研究,以1980年为分割点,1980年以前出生的为“老一代”搬迁者,1980年及以后出生的为“新生代”搬迁者。经问卷回收统计,剔除主要信息缺失和不合格的问卷,得到有效问卷575份,有效率95.8%,其中SD194份、TZ183份和RH198份,农户的基本信息,0=男性404人(70.3%)、1=女性171人(29.7%);0=小学及以下290人(50.4%)、1=初中217人(37.7%)和2=高中及以上68人(11.8%);0=新生代299人(52.0%)、1=老一代276人(48.0%);家庭年均收入为1.24万元。

3.2 变量构建

被解释变量。易地扶贫搬迁农户的社会适应,借鉴风笑天[26]将“社会适应”界定为职业环境适应、人际关系适应、独立生活适应以及心理适应,雷洪和孙龙[4]认为移民在安置地会经历从角色标签、到角色学习、再到角色认同的动态适应过程。再根据易地扶贫搬迁农户调查问卷中的“您对现居住环境、生活方式、经济消费、邻里交往、气候和语言的适应程度”6个题项来测量,均采用5级Likert量表赋值,其适应程度从高到低赋5到1分,采用加权平均的方法计算出“社会适应”综合得分作为被解释变量。

解释变量。本文的核心解释变量为社会信任,马克斯·韦伯[27]指出信任包括以血缘性社区为基础的特殊信任和以信仰共同体为基础的普遍信任。李明贤和周蓉[28]将合作社农户的社会信任解构为熟人信任和制度信任。而易地扶贫搬迁农户的社会信任是在一定地域范围内与他人交往的信任关系,划分为特殊信任和一般信任,前者主要是与家人或亲戚等距离较亲近的信任,后者是与社区干部或组织等距离较疏远的信任。“特殊信任”用“与家人相处、一同搬过来的亲戚和同楼邻居的信任程度”来测度,3个问题均采用5级Likert量表进行赋值,其信任程度从高到低赋5到1分,将均值得分表示特殊信任。同理,“一般信任”用“对当地居民、社区工作人员和社区组织的信任程度”来测度。中介变量为人际关系,由问卷中的11个题项来测量,通过分析其相关性系数均在0.7左右;因此,进行探索性因子分析,采用方差最大化原则对因子载荷正交变换,进行人际关系的多指标降维,得到各题项的提取度均在0.6以上,方差累积贡献率达68.15%,KMO值为0.760,Bartlett球形度检验显著(p<0.05),符合做因子分析。11个题项共提炼出四个公因子,根据各公因子载荷量,分别命名为“与他人关系、与家人相处、结识朋友数、语言熟悉度”。

控制变量。已有研究表明,社会适应还受个体异质性特征的影响,为详尽其可能影响搬迁农户在迁入地适应的因素,引入性别、代际(年龄)、受教育程度、家庭年收入和调查点作为控制变量,更好地探究社会信任对搬迁农户社会适应的预测作用。

3.3 模型设定

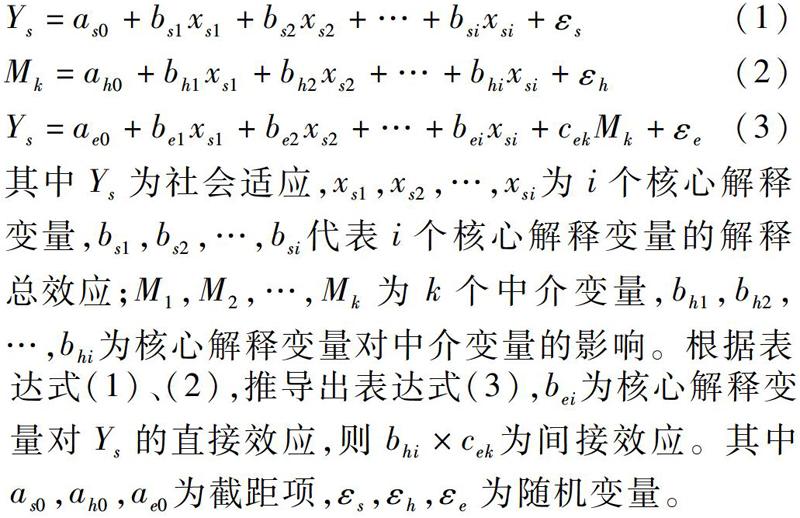

将农户的社会适应作为被解释变量,社会信任、人际关系作为解释变量,分析多个解释变量间是否存在中介效应(mediating effects),从而最终作用于被解释变量,极大地提高了模型估计的精确性。根据估计步骤,建立回归方程

4 实证分析结果

4.1 易地扶贫搬迁农户社会适应的相关性分析

从埃米尔·涂尔干[29]的“社会分工”到“社会团结”,社会信任是形成强烈的、共同的社会凝聚和集体意识的基础,而社会信任则在个体与个体、个体与群体之间的协调、合作的关系中体现。因此,农户在迁入地的社会信任、人际关系与社会适应进行相关性检验:特殊信任、一般信任均和社会适应有显著的正相关关系;人际关系中除语言熟悉度外,与他人关系、与家人相处以及结识朋友数均和社会适应有显著正相关关系;同时,除了与他人关系外,与家人相处、结识朋友数以及语言熟悉度分别和社会信任存在显著的正相关关系。

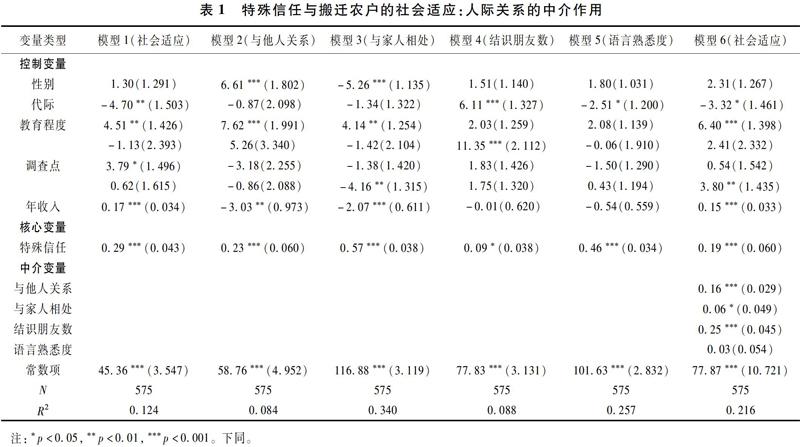

4.2 社會信任与搬迁农户社会适应:人际关系的中介作用

运用Kohler等[30]提出的KHB法进行中介效应检验,依次分析搬迁农户在迁入地的社会信任对社会适应、与他人关系、与家人相处、结识朋友数以及语言熟悉度的影响,再检验社会信任、人际关系对农户社会适应效应的强弱。在表1的模型1中,除性别外,其它控制变量对农户的社会适应均有显著影响,年龄结构方面,新生代和老一代搬迁农户对迁入地的适应存在显著差异,其中老一代的社会适应较新生代弱(β=-4.70,p<0.01),可能是网络信息技术高速发达的时代,新生代农户的知识储备丰富、信息获取渠道开阔,而老一代则由于长期在熟人社会的农村,与村民的接触较频繁,行为规范多受风俗习惯、村规民约的弹性约束,到迁入地后一时难以适应;农户的受教育程度与社会适应正向显著相关,表明受教育水平较高者,越可能获得较好的工作机会、较高的职业地位和声望,也会逐渐由依赖先赋关系向以自致关系为主转变,增加物质回报,亦有助于社会融入;比较不同调查点的农户,以SD为参照,TZ的农户社会适应高(β=3.79,p<0.05),但相对RH的农户社会适应差异并不显著(β=0.62,p>0.05),根据2018年SD、TZ和RH三县(市)的经济和社会发展统计,其经济发展水平呈由低到高的排序,推测农户在迁入地的适应与迁至所在地的经济发展水平并不是简单的线性关系,与李培林和田丰[6]指出不同流动区域的农民工在经济、社会和身份层面的融入是有差异的结论一致;最后,农户拥有的经济资本对社会适应有积极正向影响(β=0.17,p<0.001)。在模型2/3/4/5中,控制其它变量后,检验核心解释变量“特殊信任”对中介变量“与他人关系、与家人相处、结识朋友数和语言熟悉度”的效应,发现特殊信任对中介变量作用显著。同样在模型6中,特殊信任和人际关系的具体变量纳入方程,除语言熟悉度之外,检验了农户在迁入地与他人关系、与家人相处以及结识朋友数在特殊信任对社会适应的影响中起着部分中介作用,中介比例为32.24%,假设H1a得以验证。

在表2的模型1^中,农户在迁入地的一般信任对社会适应的效应显著(β=0.32,p<0.001),即农户的一般信任每增加1个单位,对社会适应的总效应将提高32%。在模型2^/4^/5^中,一般信任对与他人关系、结识朋友数以及语言熟悉度均具有正向显著影响;而在模型3^中,一般信任与家人相处关系呈显著负相关(β=-0.28,p<0.001),与边燕杰和张磊[31]指出的强关系有较高程度的互惠性,而弱关系意味着弱信任和缺乏义务纽带的结论一致。在模型6^中,农户在迁入地的一般信任对社会适应的直接效应为30%,较总效应降低2%,且农户在迁入地与他人关系、与家人相处、结识朋友数以及语言熟悉度分别对社会适应影响显著,表明了农户在迁入地的一般信任对社会适应的影响有5.38%是通过人际关系所传递的,假设H1b得以验证。

4.3 社会信任与搬迁农户社会适应:组间差异的调节效应

控制其它变量后,建立非交互多元模型来检验核心解释变量的净效应,再逐步加入核心变量与性别、代际的交互项,分析社会信任与社会适应之间的关系是否存在组间调节效应。在表3的模型7中,农户的特殊信任和一般信任每增加1个单位,社会适应将分别显著提升23%和24%;信任嵌入在一个由各种人际关系交织而成的特定场域内,受农村弹性制度的约束,以及自身原有的内在逻辑、契约准则的影响,信任的交往关系将直接益于个体间的情感寄托。在模型8中,加入性别与社会信任的交互项,特殊信任和一般信任分别每增加1个单位对社会适应的平均效应,女性都显著低于男性9%和14%,表明农户在迁入地的社会适应具有明显的性别差异,假设H2a得以验证。在模型9中,代际与社会信任的交互项均表现显著,即相比新生代农户,老一代的特殊信任和一般信任对其在迁入地的平均社会适应效应分别低64%和1%,这与费孝通[32]总结我国农村社会具有“差序格局”的特点,个体会依据关系亲疏远近,从中心到边缘形成逐层外推的社会关系,不同的关系半径内会采取不同的互动方式有关,尤其是老一代长期生活在农村,受村域内熟人社会、强感情依附的影响,关系越亲近的信任感与认可度就越高,假设H2b得以验证。同时,新生代农户受教育程度相对较高且又多有外出务工经历,更可能将“制度化”的关系网络与“先赋性”的持久互动相结合起来。模型10为全模型,估计结果的主效应和交互项的显著性无明显变动,说明模型8与模型9的稳健性较好。

5 结论与启示

5.1 研究结论

易地扶贫搬迁作为我国实现全面建成小康社会发展目标的重大工程,如何使搬迁农户在迁入地实现“稳得住”,本研究阐释了搬迁农户在迁入地的社会信任、人际关系与社会适应三者之间的关系,实证结果表明:其一,特殊信任和一般信任对农户的社会适应具有正向预测作用,且人际关系会传递两者之间的效应,验证了人际关系在社会信任预测社会适应中起着部分中介的作用,说明农户在迁入地建立非正式的人际关系是促进社会适应的重要环节,这一结论为更好地理解信任对社会适应的影响机理以及人际关系在其中所起的作用提供了实证支持。其二,不同性别、代际的搬迁农户在社会信任与社会适应的关系中存在明显差异,表明农户在迁入地的社会信任影响社会适应的过程受到组间差异的调节,即女性搬迁者到迁入地的社会适应受到特殊信任和一般信任的影响强度较男性弱,相比老一代农户,新生代农户在迁入地的特殊信任和一般信任对社会适应的影响则更大;原因可能是性别分工或角色期待的不同,亦或是与多数年轻化农村男性有着直接从学校到务工的经历,接触外界信息频繁、眼界较为开阔,而老一代长期在农村生产劳作,多受村内熟人社会、非正式规训的影响有关,这一结论为有针对性地把握农户在迁入地的社会适应提供了实践参考。

5.2 实践启示

本研究对落实农户如何适应迁入地以实现可持续性发展有重要的启示作用:第一,搬迁农户到迁入地是一个逐渐整合形成新群体的过程,人际关系在社会信任与社会适应之间以一种“虚线连接”的状态存在,反过来频繁的人际互动又刺激双方信任。由于搬迁农户受原村域内熟人社会、乡土文化的影响,仍是以血缘、地缘为支撑的社会关系网络为主,突然转到陌生社区,社会的匿名性和异质性提高,冲击了以往同质性的互动模式,使农户短期内难以融入迁入地。因此,政府、社區应从宏观层面配合发力,构建高度社会信任的安置环境,开展集体活动、就业技能培训,增进搬迁农户与农户、农户与村干部的互动,重视发展搬迁农户与他人的合作关系,在人际交往中建立信任机制,营造充满信任的社区氛围,提升整体信任水平,从而引导搬迁农户融入新环境。第二,人际关系相处越好者越能获得来自同辈他人的支持,预示着有较好的适应能力,正如费孝通[32]所说的我国农村“乡土社会”是依靠亲密和长期的共同生活来形成个体间的相互行为,交往互动是长成的、是熟习的,甚至某种程度上是先天的,有着“生于斯、死于斯”以泥土讨生的观念,异质性群体拥有着不同的行为规范、资源禀赋,对新社区的融入各异。所以,考虑为农户提供更好的生存和发展环境的同时,应立足于微观个体的属性差异,以安置社区居委会/村委会为载体,定期组织针对不同群体的文化活动,为安置社区内的农户搭建差异化交流平台,打破各群体间的交往壁垒,逐渐消减陌生感,解构社会信任关系网络,最终实现易地扶贫搬迁农户“稳得住、能致富”的目标。

5.3 研究展望

本研究结论对把握好搬迁农户到迁入地的社会适应提供了重要的实践参考价值,但研究也存在以下两点不足,需在下一步的研究中加以补充:一是由于受调研条件的限制,调查样本群体对局部具有代表性,使研究结果对整体的普适性上存在一定局限。二是本研究使用的是农户自我报告的单边数据,未来的研究将采用多种方法客观地收集充足的数据资料,以确保研究结论更科学可靠。

参 考 文 献:

[1]迈克尔·M·塞尼.移民与发展:世界银行的移民政策与经验研究[M].水库移民经济研究中心译.南京:河海大学出版社,1996.18-19.

[2]刘震,雷洪.三峡移民在社会适应性中的社会心态[J].人口研究,1999,(2):18-23.

[3]叶嘉国,雷洪.三峡移民对经济发展的适应性——对三峡库区移民的调查[J].中国人口科学,2000,(6):58-64.

[4]雷洪,孙龙.三峡农村移民生产劳动的适应性[J].人口研究,2000,(6):51-57.

[5]马德峰.影响三峡外迁农村移民社区适应性的客观因素——来自江苏省大丰市首批三峡移民的调查[J].管理世界,2002,(10):43-50.

[6]李培林,田丰.中国农民工社会融入的代际比较[J].社会,2012,32(5):1-24.

[7]风笑天.安置方式、人际交往与移民适应:江苏、浙江343户三峡农村移民的比较研究[J].社会,2008,28(2):152-161,223.

[8]亚伯拉罕·马斯洛.马斯洛论管理[M].邵冲译.北京:机械工业出版社,2013.257-260.

[9]Greenspan S, Granfield J M. Reconsidering the construct of mental retardation: implications of a model of social competence[J]. American Journal on Mental Retardation, 1992, 96(4): 442-453.

[10]Malecki C K, Demaray M K. Measuring perceived social support: development of the child and adolescent social support scale[J]. Psychology in the Schools, 2002, 39(1): 1-18.

[11]郑也夫.信任论[M].北京:中信出版社,2015.103-115.

[12]Sendroiu I, Upenieks L. The contextual effect of trust on perceived support: evidence from Roma and non-Roma in East-Central Europe[J]. British Journal of Sociology, 2020, 71(4): 702-721.

[13]Rotter J B. Interpersonal trust, trustworthiness, and gullibility[J]. American Psychologist, 1980, 35(1): 1-7.

[14]Adler P S, Kwon S W. Social capital: prospects for a new concept[J]. Academy of Management Review, 2002, 27(1): 17-40.

[15]周茵,庄贵军,崔晓明.关系营销导向对营销渠道中企业间关系质量的影响:跨组织人际关系的中介作用[J].预测,2011,30(2):28-33.

[16]杨菊华.中国流动人口的社会融入研究[J].中国社会科学,2015,(2):61-79,203-204.

[17]涂剑波,陶晓波,吴丹.关系质量视角下的虚拟社区互动对共创价值的影响:互动质量和性别差异的调节作用[J].预测,2017,36(4):29-35,42.

[18]孙赫,任金政,王贝贝.初始信任对个人互联网理财使用意愿的影响研究——兼论性别、受教育水平等因素的中介效应与调节效应[J].管理评论,2020,32(1):142-152.

[19]卢小君,孟娜.代际差异视角下的农民工社會融入研究——基于大连市的调查[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2014,14(1):36-40,46.

[20]杨金龙.失地农民城市融入的代际差异及其分类管理机制[J].山东社会科学,2016,(11):119-124.

[21]Ryder N B. The cohort as a concept in the study of social change[J]. American Sociological Review, 1965, 30(6): 843-861.

[22]杨志海,王雨濛.不同代际农民耕地质量保护行为研究——基于鄂豫两省829户农户的调研[J].农业技术经济,2015,(10):48-56.

[23]Sezel S, Derya H. Migration, acculturation and adaptation[J]. Psikiyatride Guncel Yaklasimlar, 2018, 10(3): 302-323.

[24]Yagmur K, Van de Vijver F J R. Acculturation and language orientations of Turkish immigrants in Australia, France, Germany, and the Netherlands[J]. Journal of Cross-Cultural Psychology, 2012, 43(7): 1110-1130.

[25]Sakdapolrak P, Naruchaikusol S, Ober K. Migration in a changing climate: towards a translocal social resilience approach[J]. Erde, 2016, 147(2): 81-94.

[26]风笑天.“落地生根”?——三峡农村移民的社会适应[J].社会学研究,2004,(5):19-27.

[27]马克斯·韦伯.儒教与道教:世界宗教的经济伦理[M].王容芬译.桂林:广西师范大学出版社,2008.272-273.

[28]李明贤,周蓉.社会信任、关系网络与合作社社员资金互助行为——基于一个典型案例研究[J].农业经济问题,2018,(5):103-113.

[29]埃米尔·涂尔干.社会分工论[M].渠敬东译.北京:生活.读书.新知三联书店,2017.354-355.

[30]Kohler U, Karlson K B, Holm A. Comparing coefficients of nested nonlinear probability models[J]. Stata Journal, 2011, 11(3): 420-438.

[31]边燕杰,张磊.论关系文化与关系社会资本[J].人文杂志,2013,(1):107-113.

[32]费孝通.乡土中国 生育制度[M].北京:北京大学出版社,1998.44-47.