心血管危重患者进行急诊抢救时应用专职化分层护理的价值探讨

2021-10-16陈琴芳

陈琴芳 陈 瑶

(盐城市第三人民医院,江苏 盐城224001)

临床常见的心血管危急重症主要包括恶性心律失常、高血压危象、心源性休克、急性心肌梗死、急性心力衰竭等疾病[1]。由于上述疾病具有较高的发生率和病死率,为保障患者的生命安全及生存质量,临床还应对此类病症患者进行积极、有效的急诊抢救。经郑若菲等学者[2]长期研究指出,在心血管危重症患者进行急诊抢救时,如果能配合实施科学的护理干预,不仅能显著缩短急诊分诊时间、检查时间和抢救时间,而且可以提高抢救成功率,降低患者的死亡率。作为近年来新兴的一种先进性护理模式,专职化分层护理的应用能够明确小组分工,在最短的时间内为心血管危重患者提供各项护理操作,进而有效提升抢救治疗的效果[3]。基于此,本研究将重点探讨了专职化分层护理在心血管危重患者进行急诊抢救时的应用价值,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收录2019年1月至2021年2月我院收治的61例心血管危重患者作为研究对象。根据患者入院治疗的先后顺序进行分组,将2019年1月至2020年1月收治的30例患者作为对照组;将2020年2月至2021年2月收治的31例患者作为观察组。纳入标准:(1)满足心血管危重症的相关诊断标准者;(2)患者及家属知情,并主动签署同意书。排除标准:(1)合并恶性肿瘤者;(2)突发性死亡者;(3)不愿参与临床实验者;(4)同时参与其他研究者。

1.2 方法

所选患者入院后,临床应快速检查患者的各项体征与症状,待明确患者病情状况后,应立即开展针对性急救治疗。与此同时,对照组患者需开展医院常规护理,例如:制定合理的轮班制度,要求每班均能安排相同比例的医护人员上岗;制定符合本院实际的心血管危重症抢救与护理流程,及时与检验科室取得联系,并完善各项临床检查[4]。

在开展医院常规护理的基础上,观察组患者需进行专职化分层护理,具体方法包括:

(1)医护人员分层:按照本院的实际情况对医护人员进行分层,主要包括责任组长、责任护士、专科护士以及辅助护理人员等。综合评估医护人员的专业水平,并按照其职称、工作年限、参与培养情况等信息进行分层。与此同时,医院还应对每位医护人员的组织能力、临床护理能力、应急能力、协调能力、抢救能力、质控能力、监护与诊断能力等进行明确评价,并根据评价结果对医护人员进行岗位培养和护理工作指导。定期安排各个岗位的医护人员参与专职化培训,进一步增强其临床综合护理能力,夯实其专业技术水平。

(2)专职化分层护理:按照“定岗定责”的分配原则,安排不同级别的医护人员承担个人能力范围内的护理工作,例如较高水平的医护人员可承担专业性的护理工作;辅助护理人员仅负责患者的个人卫生护理、卧位及搬运护理等工作;责任组长应对日常护理工作进行督导,认真监督临床护理工作的实施情况;专科护士需要提升或改进本科室内的护理工作质量,有效提高工作效率。对不同心血管危重患者进行急诊抢救时,应配合实施针对性护理干预措施。如遇急性心肌梗死患者,待明确患者的病情状况后,应安排各层级医护人员分别承担相应的护理工作,二级静脉护士应及时建立静脉通路,与相关科室、患者以及家属进行有效交流,并积极开展药式管理工作;一级护士应对患者进行气管插管操作,根据患者情况及时开展心肺复苏等抢救工作;辅助护理人员应联系绿色通路的开通、患者病史的收集、标本采样与心电图检查等相关工作。

1.3 观察指标

分别观察两种护理模式的临床应用情况,对比两组患者的救治成功率、工作满意度以及临床相关指标。

护理后,借助“患者家属对护理工作满意度调查问卷[5]”分别评估两组患者家属对临床护理工作的满意度,并根据评分情况划分为非常满意(90分以上)、基本满意(70-89分)和不满意(70分以下)等级别。

1.4 统计学方法

将实验所得数据利用SPSS23.0统计学软件分析,计量资料±s通过t检验;计数资料n(%)通过χ2检验。如P<0.05表示差异存在统计学意义。

2 结果

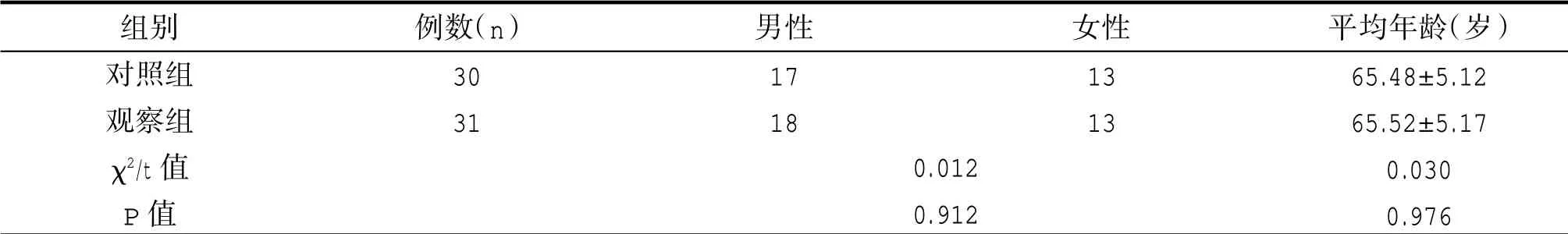

2.1 比较两组患者的一般资料

观察组患者与对照组患者的性别比例、平均年龄等指标基本一致,组间差异无统计学意义(P>0.05)。详情见表1。

表1 对比两组的一般资料(±s)

表1 对比两组的一般资料(±s)

组别对照组观察组χ2/t值P值例数(n)30 31男性17 18女性13 13平均年龄(岁)65.48±5.12 65.52±5.17 0.030 0.976 0.012 0.912

2.2 比较两组患者的抢救成功率

观察组患者的抢救成功率明显高于对照组患者,组间具有统计学意义(χ2=4.455,P<0.05)。

2.3 比较两组患者的护理工作满意度

观察组患者的护理满意度明显高于对照组患者,组间差异有统计学意义(χ2=4.223,P<0.05)。详情见表2。

2.4 比较两组患者的各项临床指标

研究组患者的抢救时间、心肺复苏时间、气管插管时间以及平均住院时间等明显短于对照组患者,组间差异有统计学意义(t1=4.969,t2=9.195,t3=7.280,t4=3.194,P<0.05)。详情见表3。

表3 对比两组的各项临床指标(±s)

表3 对比两组的各项临床指标(±s)

组别对照组观察组t值P值例数(n)30 31抢救时间(min)50.24±13.21 34.42±11.57 4.969<0.001心肺复苏时间(min)7.48±1.82 3.82±1.22 9.195<0.001气管插管时间(min)7.03±1.86 4.15±1.13 7.280<0.001平均住院时间(d)13.24±5.05 9.41±4.27 3.194 0.002

3 讨 论

对心血管危重患者实施急诊抢救是临床用于改善患者预后、保障其生命质量的有效措施。据相关研究资料表明,在急诊抢救期间,如能施以有效的护理干预措施,既能降低心血管危重患者的死亡率,又能提高抢救效率,缩短患者的救治时间[6]。随着现代医疗技术水平的持续提升,专职化分层护理模式在临床中的应用范围也在持续扩大,并受到了广大患者、家属以及医护人员的认可。

本组实验结果显示:观察组患者的抢救成功率明显高于对照组,组间差异有统计学意义(P<0.05);观察组的护理工作满意度明显高于对照组,组间差异有统计学意义(P<0.05)。此外,观察组患者的抢救时间、心肺复苏时间、气管插管时间以及平均住院时间等临床指标均明显短于对照组,组间差异有统计学意义(P<0.05)。由此可知,在心血管危重患者的急诊抢救过程中配合应用专职化分层护理模式,既能提升临床抢救的成功率和有效率,又能改善护理服务质量,显著缩短患者的抢救时间。

综上所述,采用专职化分层护理对正在接受急诊抢救的心血管危重患者进行临床干预,有助于缩短抢救时间,提高救治成功率,同时还能改善护理质量,提升家属对临床工作的满意度,值得推广。