合者为何

——“合体”“破体”名实分析及书法当代性思考

2021-10-15王海军

□ 王海军

“合体”作为书法术语,古似未有,但古有“破体”之说。这两个词都是表示介于两种甚至多种书体之间的“中间状态”,或者可以表示一幅作品当中不同书体杂糅的现象,意思相近。那么,还有必要再造个新词“合体”以取代意思差不多的“破体”吗?就好比古代有篆体、隶体、楷体之说,我们现在同样在沿用,没有必要另造新词去取代旧词。

如果确定要启用一个新词“合体”取代旧词“破体”,必须从学理层面将其必要性说清楚,只有如此,才会得到学术界的认可并逐步推行。笔者不很了解“书法合体论”提出的背景与初衷,所以只能从逻辑上进行主观推测,大概源于如下三种可能:

第一,两个词汇所表达的意思有较明显差别;

第二,旧词有某种缺陷不便于当下使用;

第三,新词显得“新鲜”,更容易引起人们的注意。

一

关于第一点,先说结论,“破体”与“合体”两者的基本意思,笔者以为是没有区别的,尽管从“合”与“破”的单个语素意义上看,意思明显不同:“合”有整体、完整的意味,而“破”是对整体的破坏,使之不完整;假如“合”还隐含有和睦、和谐之意,那么“破”就是制造矛盾、冲破和谐。但这并不能说明“破体”与“合体”所表达的意思不同,恰恰相反,“合体”与“破体”在书法上所表达的意思并无二致,这就好比同样的半杯水,有人说存在半杯,有人说消失了半杯一样。《庄子·达生》有“天地者,万物之父母也。合则成体,散则成始”之说,这里的“合”与“散”大约等同于“合”与“破”,其实都隐含着“初始”“建设”之意。无论“合体”还是“破体”,都有对既定书体的“突破”与“整合”之意。“破体”虽为“破”,但必然要“合”成新体;“合体”虽为“合”,但必须建立在“破”的基础上才能实现。合中有破、破中有合,都是突破既定窠臼、建立新的范式,从某种意义上说,是一种创新精神的彰显。

“破体”这个概念在书法史上,最早是和王献之紧密联系在一起的,以至很长时间以来,人们谈“破体”时,总是言必称献之。“破体”与献之,如影随形。唐朝张怀瓘《书议》:“子敬才高识远,行草之外,更开一门。夫行书,非草非真,离方遁圆,在乎季孟之间。兼真者,谓之真行;带草者,谓之行草。子敬之法,非草非行,流便于草,开张于行,草又处其中间。”①张怀瓘讲得很明白,王献之的“破体”就是介于行、草之间的一种写法,不是草书也不是行书,或既有草书又有行书,因突破书体之间的限制而进行的“混搭”似的“不伦不类”的写法,所以称之为“破体”。唐徐浩在《论书》中说:“锺善真书……小令破体,皆一时之妙。”②“小令破体”指的也是王献之。及至后来,明代赵宧光,清代阮元,也提到了“破体”问题,但此时“破体”概念的外延已开始放大了,指一般的“破体”现象,而非指王献之了。

不管怎样,“破体”一词最初只是一个讲述王献之学书的典故,具有明显的指向性。大约唐宋以后,“破体”概念开始泛化,但仍然意在表明一种书法创作现象,并没有成为一个独立的书体,与篆体、隶体、楷体之类通用概念不可同日而语。

也正因为如此,历代书家、理论家从来没有揪住这个概念不放,更谈不上展开探讨,往往也就是轻描淡写地一提而已。由此,我们似乎可以隐约感觉到,古人对“破体”其实是不以为然的。或者,至少“破体”这个词汇,没有成长为与真草隶篆等有同等地位的概念。古人对“破体”这个词汇的运用也相对谨慎,并没有产生多少看得见的较大影响。

综上所述,对于“破体”与“合体”的区别,除了“破体”与王献之的典故有关联而“合体”的意思更“单纯”之外,其内涵并无区别。如果说为了避免与王献之这个典故混淆,并且有意将“破体”的概念进一步“泛化”并且突显其当代价值,以期得到当代书家、学者的重视,并借此探讨书法创作的一般性问题,从而以“合体”概念代之,笔者以为还是有必要的。

二

“破体”这个概念在古代使用中涉及两个层面:一是从文字发展史意义上所使用的“破体”,一是从书法艺术的层面所使用的“破体”。前者是有一定的贬义成分在里面。侯开嘉在《论破体书法的缘起和发展》一文中引用阮元的一句话:“北朝碑字破体太多,特因字杂分隶,兵戈之间,无人讲习,遂致六书混淆,向壁虚造”③,指出这个“破体”概念是从文字学意义来说的,指文字使用中的不规范现象,从这个层面来讲,是有一定贬义的。但从书法艺术层面,“破体”则非但没有贬义,还有明显的正面意义。理由是:

1.“破”是突破、破除既定法则、创立新的范式之意,这当然是书法艺术发展的应有之意。所谓不破不立,“破体”应该是要得到鼓励和认可的,反而因循守旧、故步自封才是值得警惕的。所以,“破体”这个词本身,隐含着锐意进取的创新精神,尽管可能会产生一时的质疑,但终究会得到历史的肯定,因为“破体”是书法发展的大道、正道、必由之路。为什么古人在王献之之后没有特别强调“破体”呢,其中可能的原因就是“破体”现象比比皆是,已经是一种书法发展的常态了,就没必要刻意强调了。

2.王献之的“破体”书,在历史上的评价也并非是贬义的。正因为王献之没有亦步亦趋紧随王羲之而是主动“破体”创造出自己的风格,他的作品才显出独立的价值,也才有了“胜父”之说,才使其影响和地位甚至一度超越王羲之,以致李世民都慌了,担心“胜父”之说乱了纲常,不得不亲自为王羲之作传,大力鼓吹王羲之而极力贬低王献之,以达到他维护正统权威的目的。就连把书法正统视为金科玉律的明代项穆,也承认“书至子敬,尚奇之门开矣”,这话并非是对王献之的正面评价,但亦从另一面反映了“破体”在书法史上的意义。所以,从书法艺术的层面观照“破体”一词,是不存在贬义问题的。

三

在简要进行了以上分析之后,我们试着进入第三种可能。“合体”概念的出现,引起了书坛的很大关注,这足以说明人们对新鲜事物的热情之高。对于这个问题的探讨,笔者还是愿意把它放在书法史的视阈中进行观照,然后再反思书法的当代问题。这里,我们且借用“合体”这一概念,先明确两点:

1.“合体”是一种书法创作现象,并非是一种书体

既然古代没有真正意义上的“破体”之体,当代会有“合体”之体吗?笔者以为是不存在的。所谓不存在,是指作为书体概念而言,但“合体”(意即“破体”,下同)的现象是客观存在的,而且贯穿于整个书法史中。

两千多年的书法史,善“破体”者绝非王献之一人而已,任何书体的创新都必然存在着“破”与“合”的可能,这是书法发展的动力和源泉。可以说王献之破的是行书体而成行草体,当然也可以说他破的是大王体而成为小王体。如果王献之不“破体”而是只跟随王羲之,畏缩在书圣光环之下,那他在书法史上的地位肯定暗淡多了,甚至书法史也要改写了。

那后来为什么绝少谈”破体”了呢?其实也不难理解,任何事情,只有初创者的意义最能彰显,后来模仿者显然没有什么意义了,“新闻点”也没有了。比如欧阳通难道不是破欧阳询的体吗?且欧阳通的《道因法师碑》似楷似隶,毫无疑问,他既是破他父亲欧阳询的体,也是在破楷书的体,但书法史上并没有任何人称欧阳通为“破体”。同理,“合体”也不宜作为一种书体进行使用。

再如书法史上影响极大的《石鼓文》,究竟是大篆呢还是小篆?如果说是大篆,与《散氏盘》《毛公鼎》差别明显;如果说是小篆,与《峄山碑》《泰山刻石》亦明显不同。貌似大篆成分多些,姑且列为大篆吧!并没有人称之为“破体”或“合体”。还有《泰山经石峪》摩崖,到底是隶书呢还是楷书呢?如果在这类作品上贴书体的明确标签,会遭遇与《石鼓文》一样的尴尬,但同样,也没人称经石峪书法是“破体”或“合体”。

假设“合体”是一种体,“合”这个语素的地位相当于真草隶篆任何一个字,比如,张三写草体,李四擅篆体,而我专攻“合体”。这样把“合体”定义为篆隶草楷行五体之外的第六体,这个逻辑上是不通畅的。

一种书体一旦被确认,就如同约定俗成一样,相当于得到了历史的认定,它被“固化”下来,成为大家都共同遵守和承认的一种字体或书体,一般不可能有人去质疑它。同样道理,如果一种字体得不到认定,不具有科学性或美感欠缺,在实用与审美上都不讨好,那只能是一时好玩,虽然可能会有昙花一现的灿烂,但终究会被历史淘汰。书法史上出现过几十甚至上百种字体,但到最后能够被认可和承认的,无非真草隶篆而已。其他的,要么湮没在历史的尘埃里,要么留存在文献中,已不可能进入生活,也进 入不了书法家的视野。

所以不能以“破体”的名义去评价除王献之之外的其他书家,就是因为“破体”这一概念太泛了,而且它所代表的形态,在概念表述上有可替代性。比如王献之的时代可能没有行草的这一概念,要么草书,要么行书,那么,非行非草叫什么呢?没有准确的概念,所以姑且叫“破体”吧。后来我们发现“行草”这个概念挺好的,谁还会用“破体”这个词呢?徐渭、王铎等人都擅长行草书,我们肯定不能称他们擅长“破体书”,因为这个概念是说不清的,会造成某种混乱。

再者,比如草篆,篆书的草化写法,有草有篆,不管以草破篆还是以篆破草,肯定是“破体”了,但我们也不宜称它为“破体”,自然也不该称为“合体”。道理是相同的。当代书法家王镛作篆,常常有草书笔意,甚至草法与篆法结合,我们也不能说王镛写的是“破体书”或者“合体书”。已故书法家邓散木也曾行草夹杂篆书进行创作,他自己就称之草篆,这样称呼显然更清楚明了。以此类推,草隶、行楷、行草、隶楷,甚至篆行、隶行,貌似也未尝不可,只要不违背美的规律即可。但不管如何变化杂糅,终不宜称为“破体书”或“合体书”。只能用“合体”这样的词汇来表述这样一种现象而已。

2.“合体”是字体演进及书法发展的必然结果

书体概念的产生,缘于汉字与书法自然演进过程中形成的不同汉字样式,且每种书体都必然经历从不成熟到成熟再到被确认的过程。比如石鼓文作为一种书体,其实是介于大篆与小篆之间的“过渡性”书体,从某种意义上说,这种不成熟的书体就是“合体书”,是大篆与小篆的“合体”。同理,《马王堆帛书》是篆书与隶书的“合体”,《居延汉简》是隶书与草书的“合体”,而《爨宝子碑》《中岳嵩高灵庙碑》则是隶书与楷书的“合体”。由此,从书法史的视野上来观照,甚至可以说任何一种不成熟的书体,从某种意义上来讲,都是“合体书”。

当然,书法史是复杂的,一种是自然发展不成熟而形成的“不伦不类”书体,是“合体”书的一种样式,此外也不排除是书写者为了求变有意为之的书写形态,换言之,就是刻意追求“合体”以求创新,这必然也是存在的。比如《天发神谶碑》这样的字体,一些方笔似乎有隶书或者魏碑的笔意,算不算篆隶楷的“合体”书呢?邓石如以隶法作篆字,是不是也有“合体”的意味?这些有意为之的“合体”创作,成了书法创新的一条出路,甚至可以说是一条通往书法更高境界的必经之路。从极端的情形上思考,能找没曾写过“合体书”的书家吗?不管哪种情况,如果仔细分析就会发现,真正纯正的书体也许并不多见,整个书法史上的书法家进行书写,“合体”情况是非常普遍的,只是没人去注意或者细究罢了。

四

近一二十年来举凡最高规格的“国展”“兰亭奖”都极力强调传统,而脱颖而出的获奖者,也都非常擅长临古,这样定调本无可厚非:书法不走传统路线,难道还有别的道路可走吗?不敬畏经典,难道可以胡涂乱抹吗?但别忘了,物极必反。长期战战兢兢的模仿往往会形成一种错觉,以为书法不过如此,跟着古人既不犯错,又会得到很多好处,没有任何风险甚至会名利双收,何乐而不为?长此以往,逐渐失去了大大方方创作的心胸与自信,获奖作品成了超级模仿秀的副产品,导致了书法家创新能力的枯竭,丧失了主动“破体”的动力与信心。

书法对传统的依赖很强大,这是客观存在的事实,也是书法本身的属性使然,但这并不能成为书法肆意模仿、不思进取的借口。模仿古人写法也就罢了,至少没有“版权”问题,但抄袭当代人的竟然也大有人在!模仿只能是学书的基本手段,而不该是最终的目的。王献之尚且敢于“破体”,米芾那么热衷集古字却仍然是创造出独具一格的“米家样”(可以称为“合体”),杨维桢的创造性杂糅写法也值得注意,等等,不胜枚举。书法的传统往往就在“破”与“合”中不断发展,从而形成了一部常破常立、常变常新、波澜壮阔的书法史长卷,积累了无比丰富的优秀书法资源,成为我们今天学习的宝库。

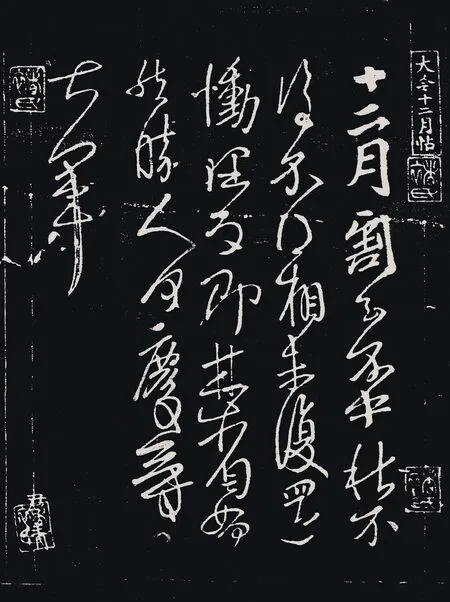

[东晋]王献之 十二月帖 拓本

“合体”概念的提出,是否给当代书法创作的尴尬和瓶颈提供了一个突破口或者一种思路呢?书法再怎么是传统的艺术,终究还要面临着当代性的拷问。回避当代性,就是掩耳盗铃、自欺欺人,就是文化惰性,也可以说没有担当精神。因为当代终究也会成为传统!不断发展中的“当代”,才会形成不断进步和优化的“传统”,固守当代,就是把传统发展的链条切断,这就是在消解传统。所以说,对书法人来说,不仅善于与古人对话,也决不能放弃当代性的思考,这也正是在这样的当代书法语境中创建“书法合化”与“合体”理论的意义所在。

注释:

①崔尔平编《历代书法论文选》,上海书画出版社,2014年,第148页。

②崔尔平编《历代书法论文选》,第275页。

③《第六届中国书法史论国际研讨会论文集》,文物出版社,2007年。