人工破拆壁面作业肌肉疲劳实验研究

2021-10-15易灿南教授范讲师李开伟2教授何佳媛郑艳芳讲师

易灿南教授 唐 范讲师 李开伟,2教授 何佳媛 郑艳芳讲师

(1.湖南工学院 安全与环境工程学院,湖南 衡阳 421102;2.台湾中华大学 工业管理系,台湾 新竹 30012)

0 引言

由于操作灵活、对作业空间依赖小、破拆效率高等特点,人员手持振动工具进行人工破拆的作业广泛存在于房屋建筑工程、路桥工程、市政维修工程以及灾后破拆营救等各类施工及救援任务中。人工破拆作业具有以下风险:特殊作业姿势导致工作相关肌肉骨骼损伤(Work-related Musculoskeletal Disorders, WMSDs)风险高,如蹲姿、仰姿等;多种施力同时存在,且体力负荷大,不仅需要握住手柄与支撑器具,还可能存在压、推或提举等施力方式;长时间作业造成肌肉疲劳累积;作业过程存在强烈振动,振动导致过大施力并影响肌肉调用策略,可能导致振动WMSDs。在我国,从事人工破拆作业主要是路桥和建筑施工工人、地震及其他自然灾害搜救人员以及公安消防部队、武警官兵等,虽然目前没有这些人员从事人工破拆作业所导致WMSDs的具体数据,但相关研究结果显示,施工工人和消防官兵WMSDs风险很高。

现有人工破拆相关作业WMSDs研究一般通过问卷调查、医学检测以及振动测量来探讨矿工、建筑企业工人以及道路维修工等作业人员WMSDs风险。运用人因风险分析方法分析作业过程风险,如Alabdulkarim等模拟飞机制造静态电钻作业,发现不同作业姿势下,人因风险和作业绩效均存在显著差异。基于表面肌电(Surface Electromyography, sEMG)分析作业过程肌肉活动特征,如Widia和Dawal分析手持电钻钻孔作业中肌肉疲劳发展情况;Maciukiewicz等研究手持电钻斜上方钻孔作业的肌肉活动情况;Li等分析模拟地面破拆作业中最大耐受时间(Maximum Endurance Time, MET)和sEMG的变化来研究作业过程中肌肉疲劳发展问题。分析作业过程肌力的变化来研究肌肉疲劳发展,如Ma等研究模拟坐姿钻孔作业过程疲劳速率发展变化。以上研究中,研究对象都非壁面破拆作业,所使用工具都是小型电钻,如Widia和Dawal研究中所使用电钻仅重1.5kg,所钻材料为木质工件;Maciukiewicz等研究中所采用电钻约为2~3kg,且作业面高于头顶;Ma等研究的对象为模拟电钻,约重2.5kg;Maeda等研究中为Makita小型电钻,未告知重量。使用中大型设备进行壁面人工破拆作业导致的WMSDs预防还需进一步研究。

肌肉疲劳作为预防WMSDs的重要手段,一直是职业卫生医学、工效学、运动学与安全工程等领域的重要研究课题,其定义为“任何生理动作所导致的肌肉最大力量输出(或最大能量输出)的减小”。一般从主观和客观方面进行研究,其测量量一般包括主观肌肉疲劳评分(Ratings of Perceived Exertion,RPE)(如Borg CR-10等)、生物力学分析法、生理信号分析(如sEMG、心电与脑电等)、生化指标分析法(如氧耗量、呼吸速度等)、操作任务测量(如最大随意收缩(Maximum Voluntary Contractions,MVC)、MET)。工效学领域一般综合运用上述几种方法研究作业过程的肌肉疲劳问题。

基于此,本实验以人工使用中型破拆器具破拆壁面作业为研究对象,从主观和客观2个方面获取作业过程肌肉疲劳相关数据,记录作业前后最大肌力变化、作业过程MET和主要施力肌群sEMG信号以及作业完成后RPE数据,探讨壁面人工破拆作业肌肉疲劳发展问题。

1 方法

1.1 实验方案设计

人工破拆壁面作业破拆位置随工作任务而定,由于需要手持振动工具进行破拆,破拆高度一般为人体站姿或其他姿势下可及范围。前期实验测试的115和140cm高度分别近似相当于18-60岁男性肘高和肩高,本次实验选择测试较低高度,40和90cm高度,分别近似于胫骨点高和会阴高,研究成果可为较低位置人工破拆作业肌肉疲劳预防提供理论支持。测量量包括主观测量和客观测量2个维度,主观测量采用Borg CR-10进行RPE打分;客观测量包括肌力、MET和sEMG。基于文献[5,25-27]经验,肌力测试确定为握力和推力。前期115和140cm高度破拆实验中被试RPE最高出现在右手(5.96),其次为腰、右腿、左手(3.39~3.89),再次为左腿(2.11)。以前期实验为基础进行预实验,根据解剖学相关知识、sEMG信号以及询问被试主观肌肉疼痛和疲劳感觉,考虑到人工手持振动工具进行破拆作业MSDs风险主要集中于上肢,最终确定测量作业过程右手尺侧腕屈肌、肱二头肌、肱三头肌、三角肌前束以及左手肱二头肌、三角肌前束6个肌群的活动特征。

1.2 实验组织

1.2.1 被试

招募8名大学男生参与实验,惯用右手,身体健康且无WMSDs病史。被试于正式实验之前了解实验目的与过程,在实验支架(如图1)上熟悉破拆施力作业,签署实验知情书并登记个人基本信息,而后在实验员的指导下独立完成实验。被试年龄、身高、体质量、身体质量指数、肩高、肘高、跨高、手功能高和膝盖高分别为(19.75±0.68)岁,(173.25±2.52)cm,(66.05±8.51)kg,(22.01±2.87)kg/m,(142.19±3.70)cm,(107.75±3.59)cm,(97.00±4.13)cm,(75.00±2.84)cm,(54.06±1.28)cm。该实验在实验室内完成,使用真实破拆器具在破拆实验支架上进行作业,温度为(23.06±0.81)℃,相对湿度为(39.69±5.07)%。

1.2.2 仪器设备

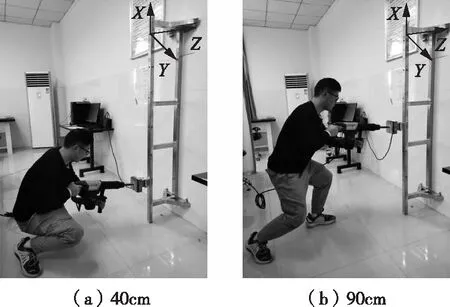

(1)实验支架:制作实验支架,支架正面有小孔用于固定3轴拉/压力传感器(FH3D-45,深圳耐特恩科技有限公司),该传感器可实时传输作业过程中X

,Y

,Z

方向施力大小,如图1。

图1 不同高度下人工破拆壁面作业Fig.1 Manual wall-demolishing operation at different height

(2)破拆工具BOSCH电镐 GSH500,如图1。

(3)握力计(EH101,CAMRY)。

(4)无线表面肌电测量装置:ErgoLAB人机环境同步系统3.1(北京津发科技股份有限公司),8导无线表面肌电传感器v5.5(北京津发科技股份有限公司),摄像头,固定绑带,一次性使用心电电极片(康任),笔记本电脑1台,肌电数据采集频率1 024Hz。

1.2.3 实验过程

(1)准备阶段,被试跟随视频进行5min的身体有氧训练,休息5min。

(2)最大握力测量,被试在实验员指导下按照图1姿势在握力计上分别测量40和90cm高度下的最大握力,每位被试测量3次,取最大值为MVC,每次握力测量间隔2min。

(3)最大推力测量,被试握持GSH500在实验支架上测量40和90cm高度处的最大推力,要求在3~6s内施出最大力并维持最大力3s,取最大水平推力(Z

方向分量)为MVC,每次推力测量间隔2min。(4)模拟壁面破拆实验阶段。①贴电极片,实验人员先去除被试右手尺侧腕屈肌、肱二头肌、肱三头肌、三角肌前束以及左手肱二头肌、三角肌前束6个肌群皮肤表面的毛发,再用75%医用酒精棉球反复擦拭,将电极片成对贴于各个肌群肌腹处的皮肤表面(沿肌纤维纵轴方向贴),每对电极片间隔2cm,参考电极贴于各关节、骨骼或肌腱处,电极用绷带进行固定,用医用胶带固定传感器电线;②模拟壁面破拆作业,被试握持GSH500始终用最大力推实验支架上木块中心直至被试反馈无法坚持,无法坚持前2~3s告知RPE值,3轴拉/压力传感器全程记录破拆作业过程推力大小,实验停止时的剩余水平推力(Z

方向分量)记为F

,所维持时间记录为MET。按照步骤(2)再测量剩余握力,记为F

。1天只进行1次实验,每2次实验之间间隔24h以上,并且实验前24h禁止剧烈体力活动。1.3 数据处理

实验总共记录16个(8位被试×2个高度)MET和RPE数据;32个(8位被试×2个高度×2个时刻)握力和推力数据;16组(8位被试×2个高度)无线表面肌电数据。对于无线表面肌电数据,对其进行降噪、整流、滤波(0-500Hz)、平滑、标准化等处理,标准化处理方式为计算每位被试当次实验的最大值并将该值作为标准化的基准值,按照实验总时长将每位被试MET进行5等分,记为时段t

1,t

2,t

3,t

4和t

5,分析不同时段下时域指标电活动水平(Electrical Activity, EA)和频域指标中位频率(Median Frequency,MF)的特征。利用Excel汇总整理数据,利用SPSS进行统计分析。2 结果

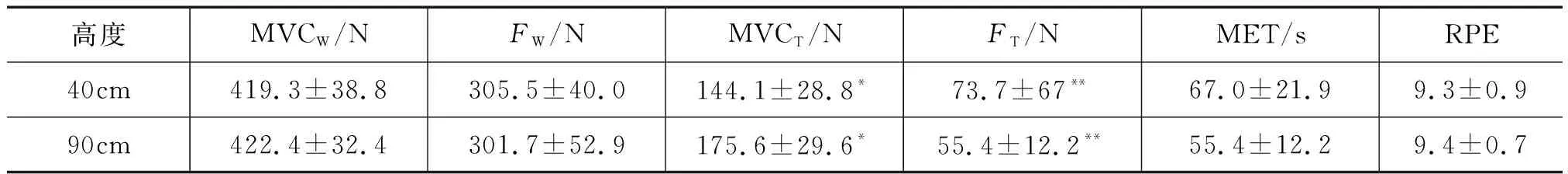

2.1 握力、推力、MET及RPE

方差分析结果显示(见下表):作业前后握力(p

<0.0001,p

值代表数据差异的显著性,p

值大于0.05说明数据差异不显著,p

值在0.01到0.05之间说明数据差异显著,p

值小于0.01说明数据差异极其显著)和推力(p

<0.0001)差异皆极其显著,且作业前握力和推力均显著大于作业后握力和推力;作业高度仅显著影响MVC(p

=0.049)和F

(p

=0.007),90cm高度MVC显著大于40cm高度,但40cm高度F

显著大于90cm高度,作业高度对MET、RPE、MVC和F

影响不显著(p

>0.05)。

表 不同高度下握力、推力、MET及RPE差异Tab. The difference among grip force, push force, MET and RPE at different height

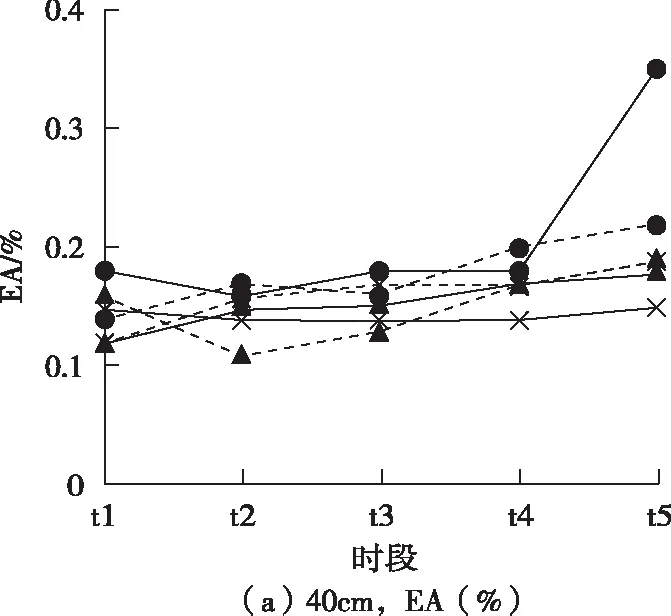

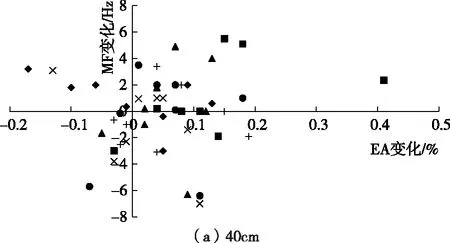

2.2 各肌群EA(%)和MF

将EA进行标准化后获得EA(%),40和90cm作业高度不同时段时域EA(%)和频域MF变化趋势(如图2),不同高度下EA(%)均随时段而升高,40cm高度下仅左手肱二头肌MF有较明显降幅;90cm高度下,左手肱二头肌、左手三角肌前束以及右手三角肌前束降幅明显。t

1和t

5时段配对T检验结果显示:①40cm高度下,右手尺侧腕屈肌(p

=0.035)及右手肱二头肌(p

=0.022)EA(%)均存在显著差异,右手肱三头肌EA(%)(p

=0.03)和MF(p

<0.000 1)均存在显著差异;②90cm高度下,右手尺侧腕屈肌(p

=0.032)、左手三角肌前束(p

=0.016)EA(%)存在显著差异,左手肱二头肌MF存在显著差异(p

=0.033),右手肱三头肌EA(%)(p

<0.000 1)和MF(p

<0.000 1)差异极其显著,右手三角肌前束EA(p

=0.032)和MF(p

=0.004)差异显著。

图2 不同高度作业下不同时段各肌群EA(%)和MFFig.2 EA(%)and MF during different phases at different height

3 讨论

本实验通过测量客观和主观肌肉疲劳数据,探讨壁面破拆作业肌肉疲劳发展问题。从实验结果来看:40和90cm高度人工破拆作业产生肌肉疲劳,实验结束后握力和推力都显著小于实验前,被试RPE达到9.0以上;40和90cm高度下虽然作业前后推力存在显著差异,但是握力和RPE差异不显著,40和90cm高度下肌肉疲劳发展可能不存在显著差异。

本期实验是前期140和115cm高度破拆实验的延续,加入sEMG设备探讨作业过程中相关施力肌群肌肉活动特征并分析局部肌肉疲劳发展问题。前期破拆实验中,140和115cm高度下,MVC和F

分别为(439.46±65.07N,334.32±67.87N),(431.34±50.95N,322.56±49.11N);MVC和F

分别为(87.07±25.29N,60.34±28.32N)和(100.49±27.08N,63.39±33.38N);MET分别为(68.29±22.34)s和(96.43±44.80)s。本期实验采用设备为BOSCH GSH500,工具重量相差3kg,握持手柄大小一致。2期实验不同高度不同设备下,MVC和F

差异相对较小,可能与以下因素有关:Imrhan发现双手静态握力作业的握力大小随间距大小呈线性变化,这说明握力大小受握距影响,2期实验设备属于同一生产厂家,型号虽不同,但手柄大小一致,因此导致差异较小;2期实验4个作业高度握力测试所采用姿势都与不同高度下实际握持破拆工具姿势一致(如图1),虽都为握力测量,但同时参加2期实验的被试反映本次测试相对较难施展最大握力,这也可能是本期实验中握力较上期实验较小的原因。本期实验的推力与上期实验差异较大,这可能与以下因素有关:工具的重量,上期实验工具GSH9VC约12kg,本期实验工具约为9kg,实验中被试需要托举并施最大推力,工具越重,托举力越大,影响到最大水平推力大小;作业位置越高,被试需要做更大功才能维持托举,所消耗能量越多,影响到最大水平推力的施展;高度对施力策略的影响,高度越高,尤其在腰部以上位置,较少调用腰背肌群施力,而位置较低如40和90cm情况下,腰背和下肢肌群调用较多,施力相对较大,但位置太低尤其在40cm高度时,破拆姿势相对较难维持,也影响到推力的施展;水平推力受高度影响,实验设定的前提是钻头与壁面呈90°的条件下,不容易打滑,相对较安全,上期实验中被试能够较容易维持90°破拆,但本期实验中,虽然不断鼓励被试让钻头90°推进木块,但是仍然存在夹角变化情况,3轴拉/压力数据显示约60%和75%的被试能够近似控制好X

方向和Y

方向(X

和Y

方向推力分量与Z

方向推力分量比值0.15)近似90°夹角,但也有被试不能,例如一位被试X

方向推力分量/Z

方向推力分量比值达到0.61,而另外一位被试Y

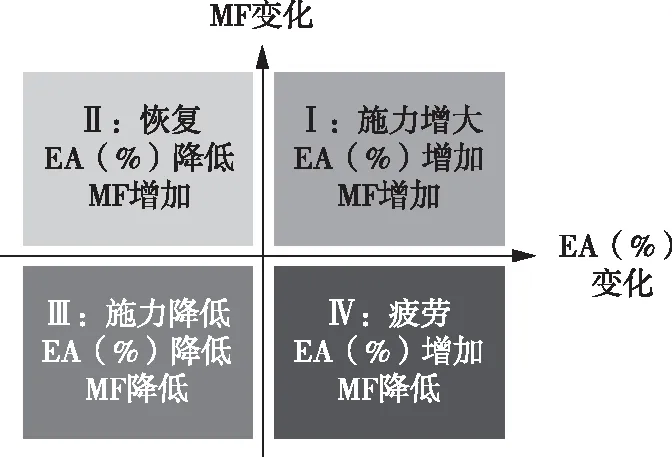

方向比值达到0.40。由此可见,当破拆位置过低或者过高时,作业人员需要特别注意钻头打滑问题,需要施加更多力才能保证作业过程破拆平稳顺利进行。现有研究表明,肌肉产生疲劳时,由于需要募集更多运动单位参与收缩,疲劳产生部位相关肌群的sEMG功率谱发生改变,sEMG振幅增加,频率下降,通常用时频联合分析(Joint Analysis of the Spectra and Amplitudes, JASA)方法来研究疲劳(如图3),当数据处于Ⅳ象限时,说明此处肌肉产生疲劳。由于被试需要托举工具在蹲姿和半蹲姿(如图1)下用最大推力进行作业,所能坚持时间较短(MET为60s左右),RPE值很高(超过9)。根据t

1和t

5 2个时段EA(%)和MF配对T检验结果,40cm高度下右手肱三头肌、90cm高度右手肱三头肌和右手三角肌前束的EA(%)和MF均存在显著差异,但是根据图2,仅90cm高度下右三角肌前束EA(%)上升、MF下降。用JASA方法进一步分析6个肌群活动特征(如图4):40cm高度时较多数据落在Ⅰ和Ⅳ象限,主要施力肌群为右手尺侧腕屈肌、右手肱二头肌和左手三角肌前束,8名被试右手尺侧腕屈肌、肱二头肌、肱三头肌、三角肌前束及左手肱二头肌、三角肌前束疲劳的人数分别占25%、25%、25%、12.5%、0%和25%;90cm高度下主要施力肌群为右手肱二头肌、左手和右手三角肌前束,8名被试右手尺侧腕屈肌、肱二头肌、肱三头肌、三角肌前束及左手肱二头肌、三角肌前束疲劳的人数分别占25%、37.5%、12.5%、62.5%、50%和62.5%。可见2个姿势下主要施力肌群存在差异:40cm高度由于被试需要采用蹲姿进行作业,更加依赖手腕力量稳定设备,而同时需要用最大力,被试不自觉调整姿势,身体左侧更加往前倾(如图1),左手三角肌前束施力更大;90cm高度身体相对水平,左右三角肌前束施力都较大;2个高度的右手肱二头肌施力都较大,这与手肘屈曲有关;40cm高度蹲姿作业与90cm高度半蹲姿作业相比,稳定性更好,所能坚持时间相对较长(MET=67.0±21.9 s)但较难施力(MVC=144.1±28.8N),2个高度施力策略也存在差异,被试也反应40cm高度时的肢肌肉酸痛相对较为明显,但本次实验中没有测量此部分肌肉活动特征,后期将调整实验设计进一步测量。2个高度的各肌群疲劳产生存在差异:40cm高度时各肌群疲劳产生不明显,仅4个肌群产生疲劳且人数仅占25%;90cm高度左右手三角肌产生疲劳的人数占62.5%,这说明此高度时较多依赖肩膀处力量。各肌群局部肌肉疲劳的低产生与实验结束后的高RPE值(超过9)存在矛盾,可能原因是:所坚持时间较短,肌肉疲劳累积还不够明显;姿势的特殊性是造成RPE高的主要原因,基于工作姿势分析系统,此2个高度下背部弯曲且扭转施力(值为4),手臂双臂均低于肩(值为1),双腿弯曲(值为4),所握持设备为BOSCH GSH500(9kg),作业过程施力约120N,10~20kg之间(值为2),即4 142,是AC4等级,姿势有极端的危害,需立即采取改善措施。因此推测:姿势不良可能影响较低作业高度时人工破拆壁面作业肌肉疲劳;较低高度或受限空间内人工作业肌肉疲劳可能非局部肌肉疲劳的耦合叠加。

图3 JASAFig.3 JASA

图4 人工破拆壁面作业不同高度下肌电数据JASA分析Fig.4 JASA analysis on the myoelectricity data of manual wall-demolishing operation at different height

本实验作业过程肌群活动与现有研究存在差异,如Widia和Dawal研究中使用BOSCH GBM 450钻10cm×10cm×3cm木块,5和15min工作任务下,右手前臂桡骨伸肌疲劳最明显,肱三头肌施力增大,肱三头肌肌电信号受姿势影响。Li等模拟地面破拆作业中疲劳累积最明显肌群为肱二头肌、肱三头肌和胸大肌。这种差异可能与作业姿势有关,这2个研究中作业姿势都与本实验存在很大区别,Widia和Dawal研究中为站姿手持小型电钻进行钻孔作业,而Li等则为站姿抵抗重物作业。实际中,人工破拆作业姿势因破拆对象而异,本实验所设计垂直壁面破拆虽属于典型破拆作业,但在实际工作尤其是灾后破拆营救作业中,可能会出现倾斜壁面破拆甚至出现狭窄受限空间内天花板破拆等姿势受限作业,在这些特殊环境中,钻头与破拆对象可能无法近似保持90°钻入,从而造成施力策略方面的差异,对于这些作业还需要进一步调研与实验研究。其次,本实验为最大推力作业,设备也没有正式开启,与实际作业存在一定差别,后期将设计更加贴近真实作业的实验,获取相关指标来评估作业过程肌肉疲劳发展问题。再次,本实验仅探讨上肢相关肌群的肌肉活动特征,后期将分析躯干和下肢肌群相关肌群的局部肌肉疲劳发展情况。

4 结论

(1)人工破拆壁面作业肌肉疲劳累积明显,具体体现在推力下降和握力下降以及高RPE值。

(2)40和90cm高度时肌肉疲劳产生主要受作业姿势影响;因高度仅影响作业前后推力,因此推断2个高度的疲劳产生差异可能并不显著;40cm破拆高度的局部肌肉疲劳累积不明显,90cm高度时左手和右手三角肌前束是疲劳累积最为明显的肌群;人工破拆壁面较低位置要特别注意不良作业姿势带来的风险并注意三角肌前束疲劳累积问题。

(3)40cm破拆高度主要施力肌群为右手尺侧腕屈肌、右手肱二头肌和左手三角肌前束;90cm破拆高度主要施力肌群为右手肱二头肌、左手和右手三角肌前束。在进行较低位置破拆作业时,可重点关注这些肌群的活动特征,为WMSDs预防提供理论支持。