火车站站台旅客折返行为及拥挤控制对策

2021-10-15李林娜王保云副教授

李林娜 王保云副教授

(1.云南师范大学 信息学院,云南 昆明 650500;2.云南师范大学 数学学院,云南 昆明 650500)

0 引言

作为主要交通工具之一,火车承载着人员运输的重任,由于火车运载量大,运输方便,运输距离长,已成为春节及各假期的热门交通工具之一。火车运载量的增加同时带来火车站人员密度的急剧增长,为火车站人员疏散带来极大困难。据统计,在众多踩踏事故发生点,楼梯占比35.69%,在人群极度拥挤时,折返行为极易导致楼梯处发生踩踏事故。因此,针对火车站台旅客折返行为,有必要提出相应拥挤控制对策。

火车站人员疏散研究,裴磊磊等基于AnyLogic将社会力模型与疏散仿真相结合,对火车站突发事件进行模拟研究,探讨随机疏散、最短路径疏散与引导疏散3种策略下的疏散效率;刘坤基于Pathfinder针对紧急情况下火车站候车室人员疏散进行数值模拟;张思健等利用FDS研究火车站火灾烟气扩散及人员疏散情况;郭曲以某火车站为例系统研究人员出站的疏散情况。相关研究大都倾向于极端情况下火车站人员疏散,较少涉及人员折返行为对疏散的影响。本文以某火车站为例,在火车站台旅客上车过程中加入不同比例的折返行为,研究对疏散的影响。

1 实验参数设置

1.1 实验场景介绍

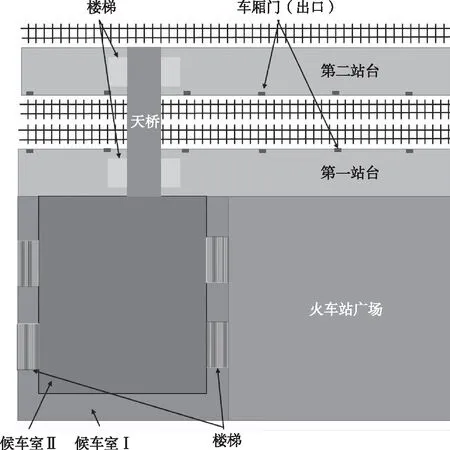

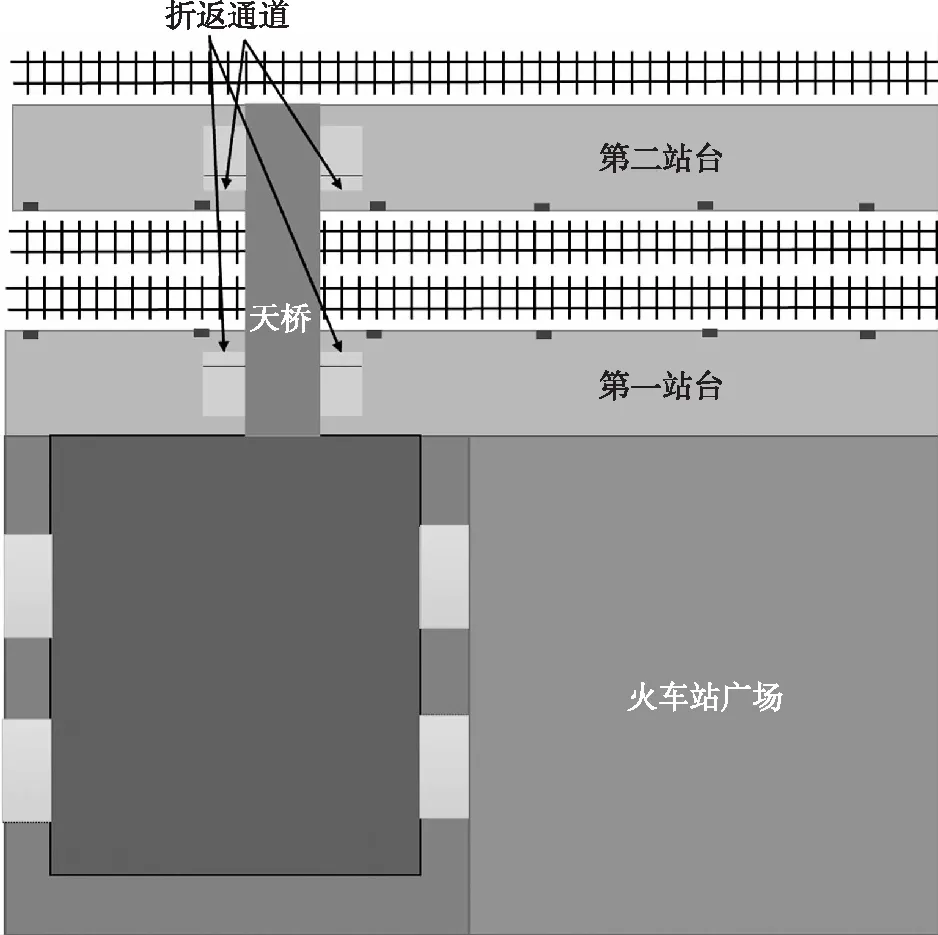

以某火车站为例,模型分为站台层和候车层。将站台的有效起始距离用于人群疏散,站台长372m,宽22.5m。火车站模型共有2层,站台层和候车室 Ⅰ 位于1层,面积为945m;候车室 Ⅱ 和天桥位于2层,面积为645m。楼梯宽3m,高3m,踏步高0.167m。按照火车车厢长度,站台上靠轨道侧每隔25m设置一个出口,出口通往车厢内部,其中第一站台、第二站台各有15个出口,出口宽度均为1m。在火车站站台的疏散过程中,以车厢门为出口,穿过车厢门即视为疏散成功。火车站整体布局,如图1。

图1 火车站布局Fig.1 Station layout

1.2 模型参数设置

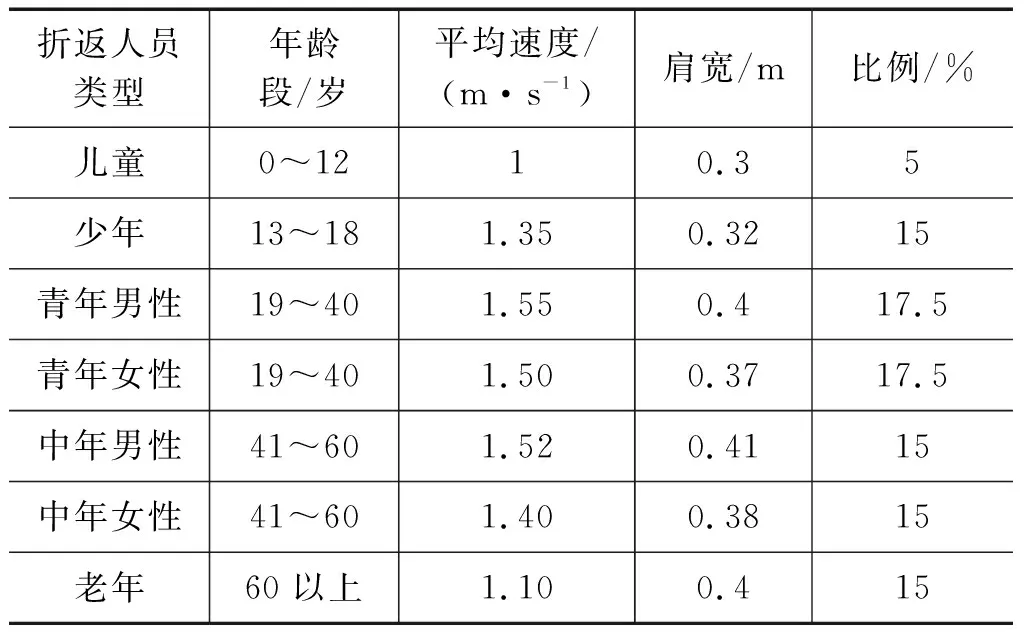

根据成琳娜、刘梦洁、赵金龙、刘坤等研究,火车站旅客类型及各自的年龄段、平均速度、肩宽和比例分布等参数,见表1。

表1 火车站旅客参数设定值Tab.1 The set value of passenger parameters in the railway station

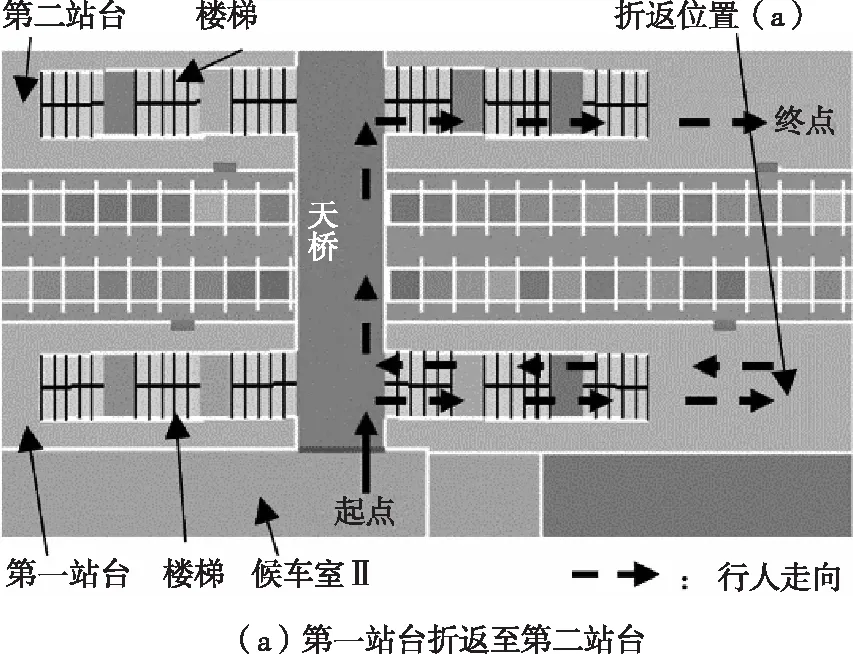

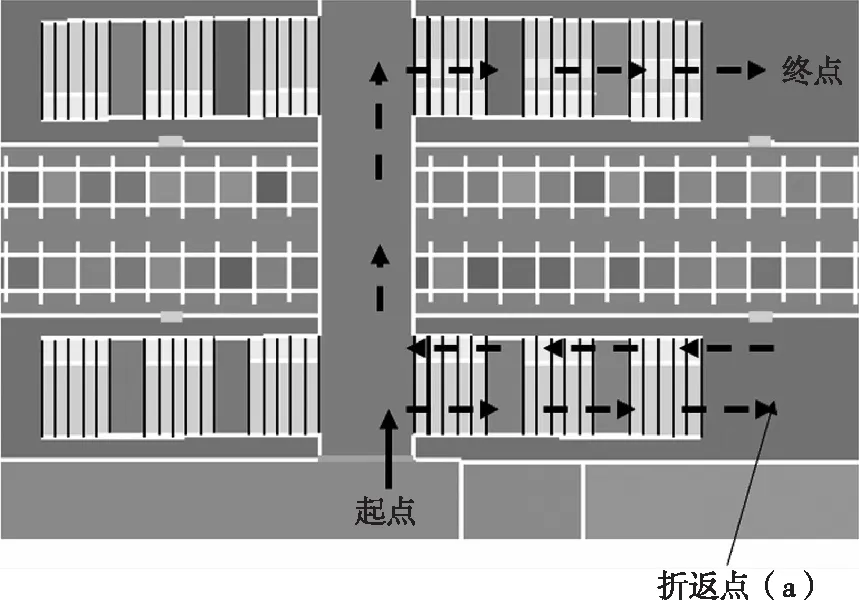

考虑到在走错站台情况下,旅客在到达错误站台后即刻折返至正确站台。将人员的折返位置分别设置为各站台楼梯口,每个折返人员选择的折返楼梯为距其最近的楼梯,相应的折返路径,如图2。图2(a)为从第一站台折返至第二站台:折返人员从候车室Ⅱ出发,行走至第一站台后,在楼梯口折返到天桥上,然后沿与第二站台连接的楼梯走到第二站台,到达对应的车厢门后正常疏散;图2(b)为从第二站台折返至第一站台:从候车室Ⅱ出发,沿天桥及与天桥连接的楼梯行走至第二站台,在楼梯口折返到天桥上,然后沿与第一站台连接的楼梯走到第一站台,到达对应的车厢门后正常疏散。

正在使用的客车中25G型铁路客车占比最大,故选取25G型铁路客车作为模型中虚拟客车以计算车厢人数。一列火车共16节车厢,硬座为6节,定员118人,共计708人;软座2节,定员72人,共计144人;硬卧4节,定员66人,共计264人;软卧2节,定员36人,共计72人;餐车和行李车各一节,不载人,以上共计1 188人,一般列车硬座允许超员15%,定员人数加上超员人数共1 294人。

2辆列车同时到达,设置疏散总人数为2 588人。人员初始位置分布于候车室Ⅰ 1 294人、候车室Ⅱ 1 294人,其中儿童130人、少年388人、青年男性453人、青年女性453人、中年男性388人、中年女性388人、老年388人。

图2 折返路径Fig.2 Reentry route

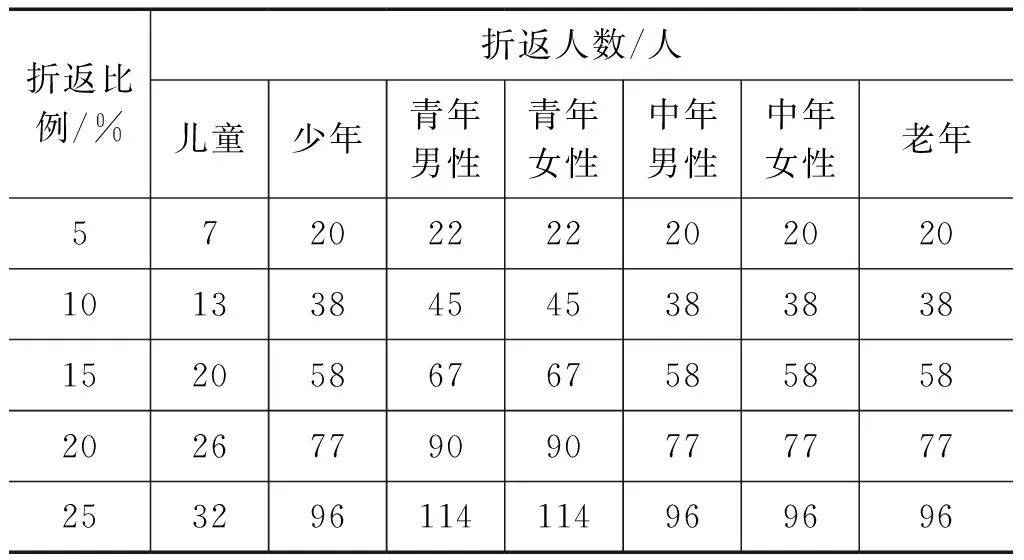

1.3 折返比例设置

将折返人员比例设置为5%、10%、15%、20%、25%。在折返比例不同的情况下,人员数量设置,见表2。

表2 不同折返比例的人员数量Tab.2 The number of occupant under different reentry ratios

2 实验结果分析

在不同的折返比例下,疏散的规律不同。在运行过程中,选择高峰期2辆火车同时到达,随机选择5%、10%、15%、20%、25%的折返人群,折返路径及折返点,如图2。

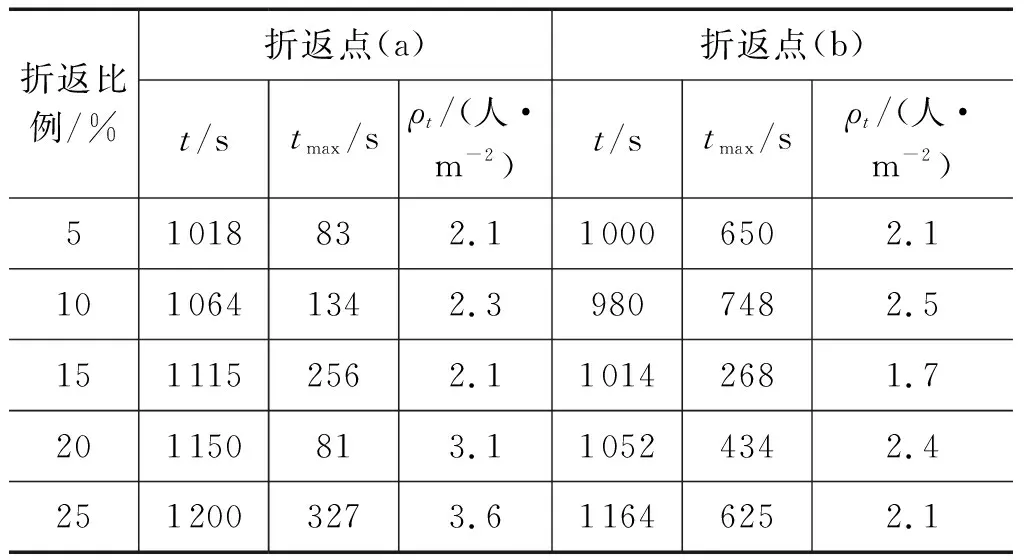

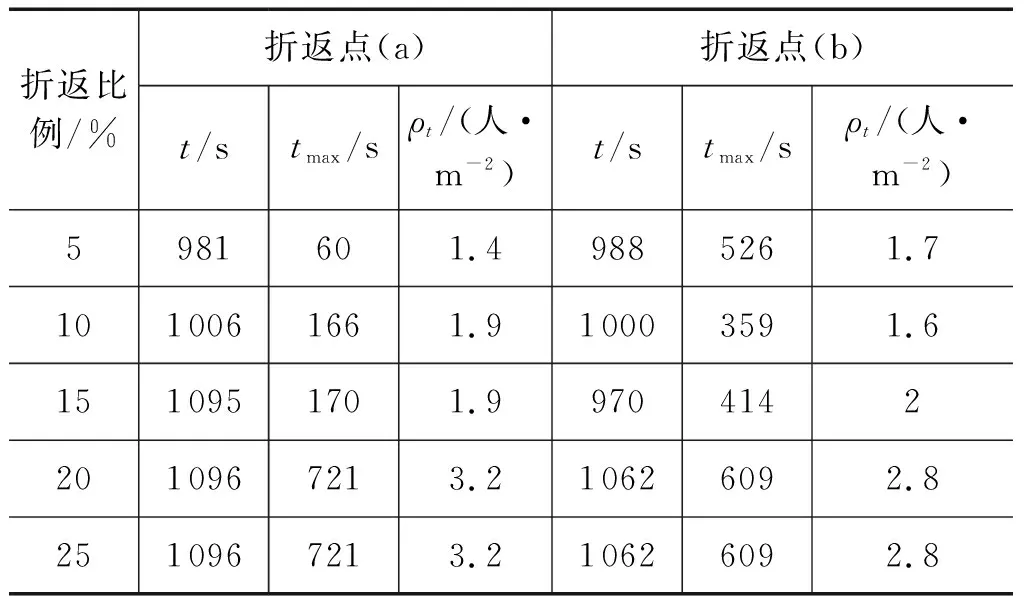

为清晰表示出折返比例对疏散的影响,选择疏散时间(t

)、不同折返点处人数(N

)、达到高峰期时间(t

)的密度(ρ

)参数,计算结果,见表3。

表3 不同折返比例、不同折返点下的实验结果Tab.3 Experimental results under different reentry ratios and different reentry points

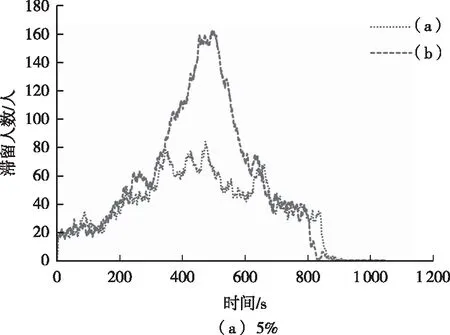

式中:

ρ

—疏散人数达到最高峰时折返点处的最大密度,人/m;S

—折返点处的面积,m;t

—最高峰时间,s;N

—高峰期人数。表3可以得到,折返比例增加,折返点(a)的疏散时间增加;折返点(b)的疏散时间大致随折返比例的增加而增加。在折返比例10%时,折返点(b)的疏散时间较折返比例为5%时的疏散时间短,据高峰期时间来看,因折返人数位置随机,导致折返人员离检票口远的人数较多,高峰期时间靠后,大部分未折返人群在高峰期时间之前已疏散完成,故疏散时间较短。

折返点(a)人数达到最高峰的时间比折返点(b)人数达到最高峰的时间要短,这是因为折返点(a)较折返点(b)距离候车室近,行人在行走速度不变的情况下,到达距离短的目标点所用时间也短。同时,可以看到,在不同的折返比例下,折返点(a)和折返点(b)行人人数达到最高峰时密度相差不大,在1上下浮动,这说明折返路径的长短会影响疏散时间而不会影响到最高峰时的人群密度,因为火车站内人数设置已经达到最大容量,故在人群数量极大的情况下,折返位置并不会影响到人群疏散时的最大密度。

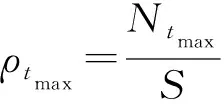

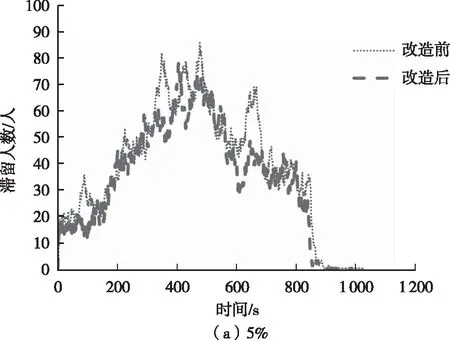

图3为折返点(a)不同折返比例的火车站内滞留人数的变化规律。折返点(b)的不同折返比例的火车站内滞留人数曲线与图3类似。当没有折返人员时,火车站内的疏散时间为994.78s,加入不同比例的折返人员之后,疏散时间增长。当折返比例为5%时,疏散时间比无折返比例时增加了2.41%;折返比例以5%的差距递增时,疏散时间呈递增趋势,t

比t

增加4.42%,t

比t

增加4.79%,t

比t

增加3.14%,t

比t

增加4.35%,从不同比例的疏散时间增加程度看,折返比例为15%相较于折返比例为20%时,涨幅较小,这说明折返比例为15%和20%对疏散时间的影响比较接近。当折返比例为25%时,相比于无折返人员情况,疏散效率降低20.58%。

图3 折返点(a)、不同折返比例下火车站滞留人数Fig.3 Reentry point (a) and the number of stranded people at railway stations under different reentry ratios

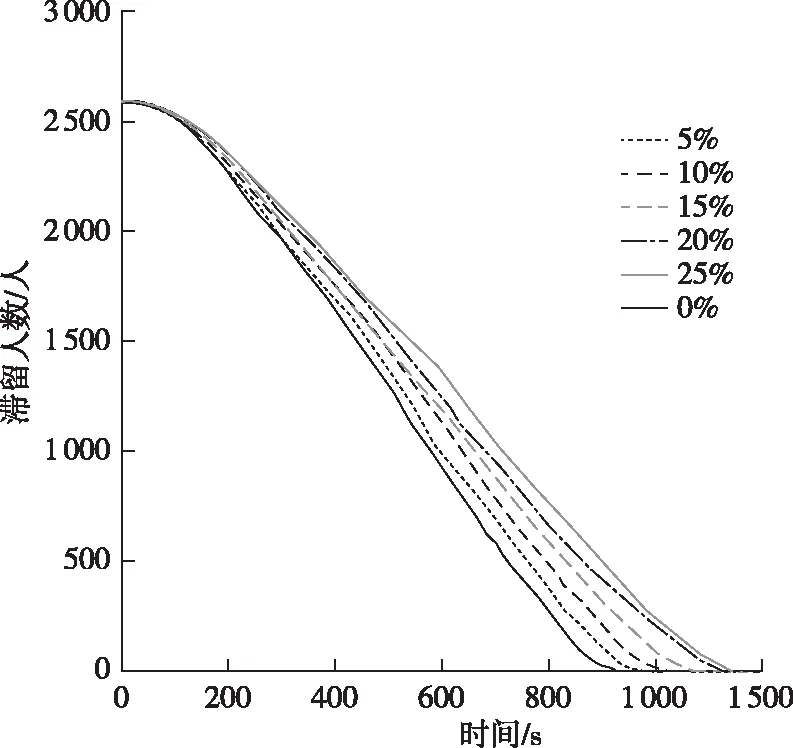

由于天桥为乘客走进站台的必经之路,折返路径无论是从第一站台到第二站台,还是从第二站台到第一站台,折返行为导致的拥挤现象都会在天桥处产生。为更好地对比不同的折返点对疏散时间的影响,以折返点(a)和折返点(b)在天桥处的滞留人数为参考,构建天桥的人员数量随时间变化,如图4。

图4 不同折返点、不同折返比例下天桥上的滞留人数Fig.4 The number of stranded occupants on the flyover at different reentry points and different reentry ratios

由图4可知,折返比例相同时,折返点(b)的天桥滞留人数比折返点(a)的滞留人数多。从火车站布局可以得知,折返点(b)离候车室Ⅱ的距离比折返点(a)离候车室Ⅱ的距离远,所以在折返点(b),天桥上滞留人数多。同时,在不同的折返比例下折返点(b)天桥滞留人数、疏散时间曲线都出现高峰,而折返点(a)天桥滞留人数和疏散时间曲线较为平缓,主要由于折返点(b)的折返路径长,距离候车室Ⅱ远,所以容易产生人员堆积,比折返点(a)更为拥挤。

在加入折返人员后,因运动方向相反,2股反向流动的人群产生拥挤,导致行走速度骤降。随着折返比例的增加,天桥滞留人数也在增加,这和火车站滞留人数变化情况相一致。

3 拥挤控制对策

折返人群在站台之间的往返路径都必须通过楼梯经过天桥,且只有这一条路径可以选择,因此人群拥挤主要发生在楼梯及天桥处。为缓解人群拥挤,在与所有天桥连接的楼梯处增加单向行走楼梯作为折返通道,如图5。优化后折返点(a)和折返点(b)的折返路径,如图6。

图5 折返通道设置Fig.5 Reentry passageway setup

图6 优化后的折返路径Fig.6 The optimized reentry route

加入折返通道后,避免人群对流导致在楼梯上拥挤现象,降低疏散时间,减少高峰期拥挤人数。改造后实验结果,见表4。

表4 改造后的实验结果Tab.4 Experimental results after modification

在不同的折返比例下,设置折返通道后,疏散时间及折返点人群密度较之前均有所改善,但在折返比例为15%、25%时,折返点(b)的人群密度有所上升,这是因为折返人员随机导致的误差,例如当折返人员为小孩,且小孩同时聚集在楼梯处时,会造成楼梯处人群堵塞,从而增大折返点的人群密度。

在加入折返通道后,疏散效率提高。以折返点(a)的天桥处滞留人数为衡量标准,根据实验,得到不同折返比例下折返点(a)的天桥处滞留人数曲线图,如图7。

图7 折返点(a)、不同折返比例下天桥滞留人数Fig.7 The number of stranded occupants under different reentry ratios at the reentry point "a"

当折返比例为5%时,改造前后的天桥滞留人数曲线大致相同,在折返比例较小的情况下折返通道的设置效果不明显;当折返比例大于等于10%时,改造后的天桥人员滞留时间明显缩短,改善天桥上的人群拥挤。

4 结论

在火车站站台的人群疏散中加入折返行为,更加真实地模拟现实中的人员疏散情况。同时疏散效率大致随折返比例的增加而增加,疏散过程中会受到折返人员类型和位置的影响。通过观察实验模拟过程,在增加折返通道后,疏散效率明显提高,且天桥滞留时间也有所缩短,人群拥挤现象明显缓和,各指标均有所提升。

因折返人员随机,实验中没有充分考虑折返人员的原始位置对疏散的影响,将会在以后的实验工作中进一步探索研究。