猪饲彦博《史记历书管窥》稿本与刻本考

2021-10-13吕冠南

吕冠南

(山东大学 儒学高等研究院,济南 250100)

猪饲彦博(1761—1845),字文卿,号敬所,日本近江(今滋贺县)人,江户时代著名汉学家。彦博学问淹贯,著述繁富,尤精于秦汉天文历算之学,著有《史记历书管窥》(以下简称《管窥》)。该书对《史记·历书》进行了精密的考证与订补,新见迭出,因此泷川资言(1865—1946)在撰写《史记会注考证·历书》时,曾征引过15条《管窥》之文。[1]以往中国学界主要是通过泷川资言的征引而对《管窥》有所了解。然而,泷川资言所引用的《管窥》十分有限,篇幅不足原书的四分之一,因此无法呈现《管窥》对《史记·历书》研究的完貌。欲全面认识《管窥》的价值,就必须对原书进行深入研究。可惜的是,《管窥》留传极少,不易获睹。笔者在研究域外汉籍时,发现日本北海道市立函馆图书馆藏有《管窥》稿本一部,日本国立国会图书馆藏有《管窥》刻本一部。这不仅有助于全面、系统评介《管窥》的学术成就,也为考察《管窥》从稿本到刻本的一系列变化提供了坚实的文献基础。从学界目前的研究情况来看,还未有论著涉及过《管窥》的稿本,对《管窥》刻本的研究也极为稀少。国内仅有杨海峥对《管窥》的刻本做过简短的介绍。[2]日本栉田夏织对猪饲彦博做过专题研究[3],然其文着重探讨猪饲彦博的考证方法,对于《管窥》的稿本信息及该书由稿本到刻本的一系列变迁,则未置一词。由此可见,学术界对于《管窥》的研究尚有继续开展的余地。职是之故,本文先就《管窥》稿本与刻本的相关信息做出介绍,再就二者的异同进行分析,最后对《管窥》的学术贡献加以评议。

1 《管窥》稿本与刻本的基本信息

日本北海道市立函馆图书馆国文学研究资料馆藏《史记历书管窥》稿本1卷[4],线装,封面题“史记历书管窥”6字。稿本由猪饲彦博自序及正文两部分构成,其中自序撰于享和元年(1801),凡2页;正文释《史记·历书》原文66则,凡39页。每页高约26厘米,宽约19厘米。

彦博稿本自序不足300字,然对理解《管窥》之成书颇有助益,故全录于此:

世之读《史记》者,至《律》、《历》、《天官》三书,则率皆苦其难解,或不终卷而辍矣,又安能察其书体要及注家纰缪乎哉?余讲学之暇,致思于天文律历有年矣,顾窥其樊篱,是以踵门特学此三书者往往有焉。余每为举示体要,辨正纰缪,然未有所著述也。近年二竖为祟,真宰失官,笔研之务,一切废绝,汤药是亲,懒惰度岁。乃者病魔差衰,精神稍王,会有信浓吉川生来即余学焉,又请讲《历书》,于是笔此篇以授之矣。欲嗣复用功于《律》、《天官》二书,以省烦言之啧。而今方将别有所撰著,故未遑及此也。因弁此言,以期他日之有成焉尔。享和元年季秋六日,近江敬所猪饲彦博文卿甫撰。([4],卷首:1页)

《史记》中《律书》、《历书》、《天官书》涉及专业知识,故未接受专业学术训练的读者往往“苦其难解,或不终卷而辍”。猪饲彦博对这一情况感到失望,因此每逢讲授这三篇文献时,皆“举示体要,辨正纰缪”,但一直未形成著述。直到其大病渐愈之后,又正值信浓吉川氏(生卒年不详)登门求教,彦博才将其多年研究《史记·历书》之所得整理成书,以充教材。此即《管窥》稿本之成书过程。《管窥》不录《史记·历书》之全文,而是仅抄录彦博认为存在问题或需要疏证的文字,彦博的疏证文字则转行低一格抄写(图1),体例明晰,殊便阅读。

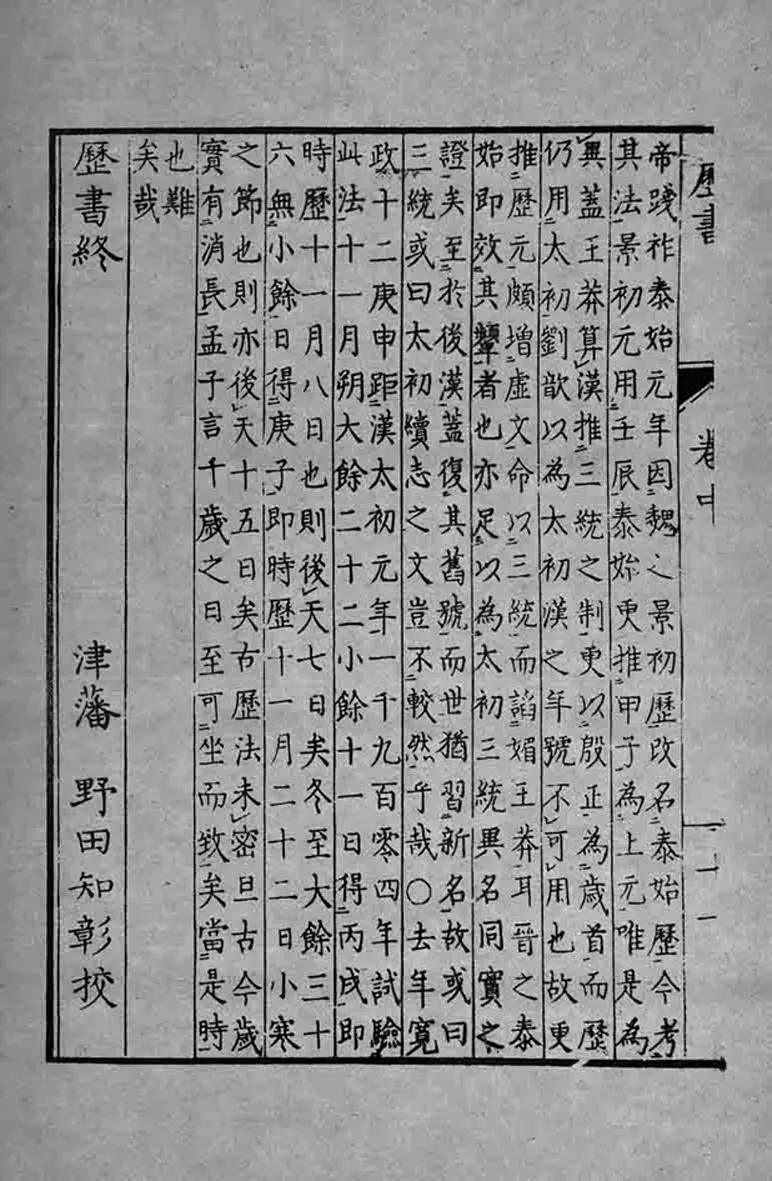

与《管窥》稿本单独成书不同,《管窥》刻本并未独立刊行,而是被收入《太史公律历天官三书管窥》一书的卷中。日本国立国会图书馆藏有弘化二年(1845)刊印的《太史公律历天官三书管窥》刻本3卷[5]。该书由彦博弟子野田知彰(1803—1879)校勘,卷上为《律书管窥》,卷中为《历书管窥》,卷下为《天官书管窥》。这本书可以看做是猪饲彦博对《管窥》稿本自序“欲嗣复用功于《律》、《天官》二书”的践行,再次印证了他的确达到了自序所说的“致思于天文律历有年矣,顾窥其樊篱”的境界。通过比照《管窥》之稿本及刻本,可以发现后者对前者的版式进行了改变,改为《史记·历书》正文为单行大字而彦博疏证之文为双行小字(图2)。但这仅仅是外观的差异。二者更大的差异体现在内容上。通过比勘二者的具体内容,可以清晰地看到刻本并非是对稿本的简单复制订补,而是在稿本的基础上续加探赜,最终形成了与稿本差异颇大的新本。关于《管窥》从稿本到刻本的一系列变化,将在下节进行系统的介绍。

图1 《管窥》稿本版式

图2 《管窥》刻本版式

2 《管窥》从稿本到刻本的变化

《管窥》刻本在稿本的基础上形成,但在内容上却做了一系列的改动。最明显的不同是,《管窥》稿本疏证了《史记·历书》原文66则,而《管窥》刻本则增至70则。但刻本并非在稿本原有66则的基础上新增4则,而是在删去稿本2则之后,又新增了6则。所以从总体来看,稿本与刻本共包含以下三部分内容:(1)稿本特有的2则,(2)刻本特有的6则,(3)稿本与刻本共有的64则。兹依次加以介绍,并分析从稿本到刻本所呈现的变化。

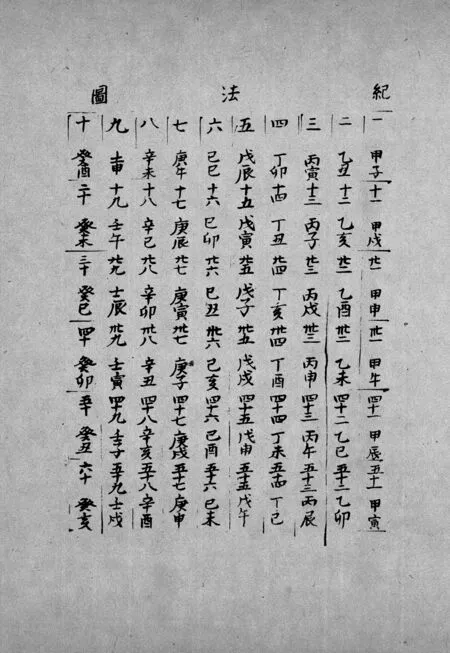

2.1 稿本特有的2则

这2则不见于刻本的条目分别是《管窥》稿本第40则“纪法图”及第63则“彊梧赤奋若六年”。猪饲彦博并未解释他删去这两条的缘由,但目前至少有理由相信,刻本对第40则“纪法图”的删除应属有意为之,而非意外刊落。这是因为稿本提供的“纪法图”,是一幅六十甲子对应的序号图(图3),在历法学上称为“命算甲子”。历算家或每一部历法都有自己的“命算”方案,有“命算甲子”的,也有“命算己巳”(颛顼历)的;既有“起甲子算外”(甲子=0),也有“起甲子算尽”(甲子=1)的。稿本“纪法图”采用“甲子算尽”(甲子=1),而刻本则采用“数从甲子起算外”([5],6b页),即“甲子算外”(甲子=0)的方案。可见彦博在撰写《管窥》定本时,抛弃了此前稿本采用的命算方案,故与之照应的“纪法图”自当一并删除,否则便形成明显的抵牾了。不过刻本在删除稿本“纪法图”后,却形成了新的疏漏。彦博在刻本第42则中明确提到司马迁著录《历术甲子篇》时“唯列其算,而不言其法”,造成读者无法领会推算十一月朔及冬至之法,故“效诸史历志,详述其法,以补其阙如左,又附纪法图于卷末,读者就图算之”。([5],6a页) 由“又附纪法图于卷末”之语,可知刻本原拟于卷末附上区别于稿本的新纪法图,然今检卷末,则仅有“《历书》终,津藩野田知彰校”10字(图4),并无此图,据此可知刻本删除稿本旧纪法图的同时,漏将新纪法图刻入书中。至于刻本删去稿本第63则,还需从该则具体内容来分析。其文云:“‘彊梧赤奋若六年。’《正义》:‘赤奋苦。’‘苦’当作‘若’。”([4],18b页) 是以《史记正义》“赤奋苦”为“赤奋若”之误。“赤奋若”乃历算学术语,指“岁阴在丑,星居寅”([6],第4册,1316页)之岁(1)关于“赤奋若”之名的由来,可参看《尔雅·释天》:“在丑曰赤奋若。”李巡注:“阳气奋迅,万物而起,无不若其性,故曰赤奋若。”[7],因此彦博校改为“赤奋若”并无问题。问题在于《史记正义》本即作“赤奋若”,并无作“赤奋苦”之本,因此彦博此处纠谬颇有无的放矢之嫌,这可能是导致彦博后来在刻本中删去此条的原因。

图3 《管窥》稿本所附纪法图

图4 《管窥》刻本卷末

2.2 刻本特有的6则

这6则内容是猪饲彦博在《管窥》初稿后,对《史记·历书》其他存在疏证必要的文句进行的补释,反映了彦博在《史记·历书》研究中的不懈努力与精进。这6则新补的条目涵蕴丰富,包括以下四方面内容:

第一,对《史记·历书》原文的注释。例如第12则注《史记·历书》“起消息”之义为“言五行相消息”([5],2a页),再如第38则对《史记·历书》“黄钟为宫”的注解为“《淮南子》云:斗指午则夏至,音比黄钟”([5],4b页),皆属对《史记·历书》原文内容的进一步解释。

第二,对历学史知识的考证。如刻本第23则对《史记·历书》“而立羲、和之官明时正度”中羲、和身份的考察:“重、黎固非历官,羲、和亦非其后矣。盖史迁误以重、黎为历官,故以《尧典》羲、和充《楚语》重、黎之后,牵强附会莫甚焉。”([5],3a页) 指出了司马迁以羲、和为重、黎之后的纰缪,澄清了历学史这一相沿至今的误解。

第三,对《史记·历书》与《汉书》若干类似文句的比对。如第35、36则,以《史记·历书》与《汉书·律历志》对校,发现《史记·历书》“然则尚矣”,《汉书》作“然则上矣”([5],4a页);《史记·历书》“朕唯未能循明”,《汉书》作“依违以惟,未能修明”([5],4b页)(2)彦博此处仅校异同,而未定是非,不免有些遗憾。关于《史记·历书》和《汉书》的这一处异文,梁玉绳(1744—1819)已经指出《史记·历书》“循明”之“循”,应据《汉书》改为“修”字,而之所以会出现这一错误,是因为“循”、“修”古字形近,故易致讹[8]。徐仁甫(1901—1988)在探讨《史记》古注时,也指出了这一问题:“‘循’,当依《汉志》作‘修’,言朕虽未能修明也。”[9]。

第四,对《史记·历书》中《历术甲子篇》的推算。如第56则对《历术甲子篇》“端蒙单阏二年,闰十三”进行了计算:“汉初用秦历,以冬十月为年始,置闰在岁末,曰后九月。太初改历,以后三十二三月而置闰。闰月无中气,永为定法,太初二年无有闰之理。闰在三年六月之后,闰十三当在两大小余之后。”([5],9b页) 在这则疏证中,猪饲彦博运用历算方法,断定永初二年(即端蒙单阏二年)无闰,闰实在永初三年。这一推测是完全正确的,因为“《史记·历书》中《历术甲子篇》每年下所记的月数,乃是属于后面所载的年份的”(3)这是毛子水(1893—1988)的论断,转引自王叔岷(1914—2008)《史记斠证》卷26[10]。,因此《历术甲子篇》在永初二年之后著录“闰十三”,实际指的便是次年——永初三年有闰,这与猪饲彦博的推算若合符节。彦博对天文律历的精湛学养,在这里得到了再一次印证。

2.3 稿本与刻本共有的64则

这共有的64则,虽然稿本与刻本疏证的《史记·历书》原文相同,但稿本、刻本的疏证文字却不尽相同。换言之,稿本、刻本对《史记·历书》同一句话的解释出现了变化。据笔者统计,稿本与刻本的疏证之文完全或几乎相同的条目凡34则(4)其中,稿本与刻本完全相同的条目凡9则,分别是稿本第7、27—31、33、52、53则;稿本与刻本几乎相同的条目凡25则,分别是稿本第3、5、6、8、9、14—17、19、21—23、25、26、38、54—61、64则。,刻本对稿本的疏证之文做出较大修改的条目凡30则。这说明猪饲彦博在《管窥》稿本完成后,又对其中接近一半的条目进行了不少改动。这些变动有重要的参考价值,因为它们反映了猪饲彦博研究《史记·历书》时不断深入思考的轨辙。将稿本与刻本存在差异的30则进行对校,可以发现刻本对稿本的修订主要体现在以下几个方面:

首先,刻本删除了稿本存在讹误的论断。例如稿本第1则对《史记索隐》“黄帝《调历》以前,有《上元太初历》等”的说法进行了驳斥:“夫黄帝《调历》者,历之始也。前此岂有历乎?《上元太初历》者,汉武帝时邓平造,即本篇所载之历也。”([4],1a页) 这节疏证包含两层信息:第一,黄帝《调历》乃历书之始;第二,《上元太初历》产生于汉武帝时,《史记·历书》所载之历即《上元太初历》。今考刻本第1则与稿本有所不同:“夫黄帝始作历,黄帝以前岂有历乎?”([5],1a页) 很明显,刻本仅保留了稿本的第一层信息,对于第二层信息则进行了删除。这是因为司马迁对《太初历》将音律与天文数据妄加联系的做法不以为然[11],因此《史记·历书》“以主要篇幅列出了一个《历术甲子篇》,而对当时行用的《太初历》内容并未记载”[12]。所以稿本将《史记·历书》所载历法视为《太初历》的论断显然是不正确的(5)但《史记·历书》究竟属于何种历法,尚需历法专家加以进一步的论定。,因此在刻本中,猪饲彦博删去了这一误解。再如稿本第2则释《史记·历书》“百草奋兴,秭鳺先滜”云:“今《大戴礼·诰志篇》‘奋兴’作‘权舆’。《索隐》不引之,乃知‘权舆’是后人转写之误也。”([4],1b页) 仅因《史记索隐》未引《大戴礼记》“百草权舆”之文,便认为“权舆”有误,这不免有武断之嫌。《尔雅·释诂上》云:“权舆,始也。”故“百草权舆”意为“百草始生”。[13]因此,“权舆”在文义上并无滞碍,不能断为误字。此外,《艺文类聚》卷81引《大戴礼记》亦作“百草权舆”。[14]足见“权舆”乃《大戴礼记》之原貌,而非稿本所说的“后人转写之误”。今考刻本,则已将考释“百草奋兴”的文字删去,仅保留对“秭鳺先滜”的考证。又如稿本第24则释《史记·历书》“禨祥”之义为:“谓观天文,择日月,而察吉凶之兆也。”([4],6b- 7a页) 刻本则改释为:“谓天见吉凶之兆也。”([5],3页) 二者的主要区别在于,稿本将“禨祥”理解为术士“观天文,择日月”之后所察觉的“吉凶之兆”,而刻本则直接将“禨祥”解释为“天见(笔者按:“见”,通“现”)吉凶之兆”,删去了“观天文,择日月”的成分。从古籍对“禨祥”的训释来看,刻本的解释更符合本义。例如《淮南子·氾论训》:“是故因鬼神禨祥而为之立禁。”高诱(生卒年不详)注:“禨祥,吉凶也。”[15]又如《史记·天官书》:“其文图籍禨祥不法。”张守节(生卒年不详)《正义》引顾野王(519—581)云:“禨祥,吉凶之先见也。”([6],第4册,1343页) 元代学者袁桷(1266—1327)《白鹤诗序》称:“禨祥之说,天人之际,合于自然”[16]。这些都说明“禨祥”就是自然界呈现的“吉凶”之兆,是显而易见的,并不需要通过稿本所说的“观天文,择日月”等技术手段才能发现。因此稿本“观天文,择日月”6字并非“禨祥”应有之意,刻本删之,使“禨祥”之义更加准确。

其次,刻本对稿本未释的内容进行了补充。例如稿本第13则疏证的是《史记·历书》“于是有天地神祗物类之官,是谓五官”至“使复典之”一节,疏证之文仅以《史记·历书》与《国语·楚语》及《汉书·郊祀志》对校([4],5a页),别无发明。而刻本则增加了对原文“五官”一词的解释:“言天地神民各分物类,以建其司,部分有五,总称之曰‘五官’也。《正义》引应劭说五云名五官。博按:黄帝以云名官,虽出于剡子之言,然更无所见。以四时五色名官,出于后儒臆量,不足信用。《左传》孔疏已辨之。”([5],2a页) 不仅对稿本未加解释的“五官”之义进行了准确的释读(6)清代著名学者王引之(1766—1834)在《经义述闻》卷15中曾对秦汉文献中的“五官”含义进行过详尽的探索([17],844- 845页),但并没有涉及猪饲彦博所讨论的这一层含义。彦博的这一考证,可以补苴王氏之未及。,还对应劭(153?—196)以五云释五官(即“春官为青云,夏官为缙云,秋官为白云,冬官为黑云,中官为黄云”)的误解进行了澄清。再如稿本第36则涉及对《史记·历书》“月名毕聚”中“毕聚”一词的解释:“《尔雅》释月阳之名,云:‘月在甲曰毕。’‘聚’义未详。”([4],10a页) 可见彦博撰写《管窥》稿本时,只能确定“毕”字之义,而对于“聚”义则暂付阙如。今考刻本,则补入一节来自钱大昕(1728—1804)的考证:“按《尔雅》:‘月在甲曰毕,正月为陬,十一月为辜。’此冬至之建子月日也。月阳在甲,当云‘毕辜’,而云‘毕聚’者,‘聚’与‘陬’古文通用,天正之月,亦可云‘陬’也。”([5],6a页)(7)猪饲彦博没有标记这节引文的具体来历。经笔者核实,此节录自钱大昕《廿二史札记》卷3《史记·历书》。彦博所引“此冬至之建子月日也”一文有误,原书作“此冬至之月,建子月也”。[18]很明显,这段引文补充了稿本悬而未决的“聚”字之义,据此可知“聚”乃“陬”之借字,“毕聚”实为“毕陬”,指农历得甲的正月。《历术甲子篇》所记毕聚(正月)在十一月,系因《史记》执行的历法为四分术,以十一月甲子朔旦冬至为历元气朔。又如稿本第46则解读《历术甲子篇》“焉逢摄提格太初元年”时,仅以《汉书·武帝纪》为据,考出太初元年“实十五月,前后有两冬至”的事实。([4],15a页) 刻本在保留稿本上述考证基础上,对稿本进行了更深入的增补,不仅反驳了钱大昕提出的“是年天正至朔,皆无大小余”(8)此乃钱大昕《三史拾遗》卷1《史记·历书》之文[19],猪饲彦博仅言“钱大昕曰”,而未具体标注著作名称。的观点,更指出下文“大余五十四”之算,“尤属太初元年,次年以下皆然也。故又云‘始元二年’、‘地节四年’、‘初元二年’为章首之年”([5],8a页),从而准确还原了太初元年的冬至及大余情况。

第三,刻本对稿本不完善的细节进行了增订。这种增订,可以分为以下三个小的方面:

(1)更正稿本的字词疏误。例如稿本第42则疏证“夜半朔旦冬至”之《史记正义》时,指出古本《史记正义》中“加五日”一句,“载后‘无大余、无小余’之下”。([4],14a页) 此句中“载”字显然不通。今考刻本,则改正为“在后‘无大余、无小余’之下”([5],7b页),即古本《史记正义》的“加五日”三字在下文“无大余、无小余”之后,文完义足。据此可知稿本“载”实为“在”之误。再如稿本第54则云:“《索隐》于征和元年下云:以下年次甲子,皆褚生所续。”([4],17a页) 按:“以下年次甲子,皆褚生所续”乃《索隐》在《史记·历书》太始四年之下所书之文,而非征和元年。今考刻本,将“征和元年”改为“太始四年”([5],9b页),订正了稿本的疏误。

(2)补充稿本所引典籍的具体出处。稿本部分条目在征引古籍时,仅著录作者名或书名,而未标记具体篇目,对读者查核原文造成了不便。针对这种情况,刻本进行了细致的补充。例如稿本第1则是对《史记·历书》“昔自在古,历建正作于孟春”之文的疏证,猪饲彦博云:“《大戴礼》作:虞夏之历,正建于孟春。”([4],1a页) 此处仅引书名,而未标明篇名,刻本则增作“《大戴礼·诰志篇》”([5],1a页),补充了具体篇目,便于察稽。再如稿本第36则考证“月名毕聚”句下《史记索隐》中的“僖公”实为虞喜(281—356),随后对虞喜“日月俱起牵牛之初”之语进行了考辨,但对于“日月俱起牵牛之初”的具体出处却未加标明。刻本则补充了此句出自虞喜《天文论》([5],5b页),较稿本更加完备。

(3)将稿本的犹疑之语确定化。稿本有部分表述较为犹疑,刻本则对此类内容加以确定化,体现了研究的不断深入给彦博带来的信心上的提升。例如稿本第43则对《史记·历书》“正北”二字进行了疏证:“每年当书其方,此篇唯章首书之,不知何谓也。《索隐》云‘子年在子’,误矣。”([4],14a页) 按照历算书之体例,每年皆应记下冬至日太阳的方位,而《史记·历书》仅记太初元年时太阳在正北,对于此后各年冬至日的太阳方位则阙而不书。猪饲彦博以“不知何谓”表达了他的不解,同时对于《索隐》“子年在子”之文,亦仅知其存在讹误,但未做出更细致的说明。这些都显示了彦博在稿本成书时,尚未有足够的信心解决上述问题。但在刻本中,这些问题都得到了清晰的回答:“宜每年书其方,唯章首书之,盖略之也。《索隐》‘子年在子’当作‘若子年在子,则’。”([5],7b页) 很明显,在刻本中,猪饲彦博将《史记·历书》未“每年书其方”的原因确定为司马迁有意省略,对于《索隐》“子年在子”之误也进行了详细的说明,认为正确的版本应写作“若子年在子,则”。这些解释都比稿本精确许多。再如稿本第62则释《史记·历书》“端蒙大渊献四年”云:“《正义》:‘渊献,深也。’《天官书》注(笔者按:即《史记索隐》)无‘献’字。”([4],18a页) 仅校出《史记正义》与《史记索隐》的异同,却未定二者孰是孰非。今考刻本作:“《正义》:‘渊献,深也。’‘献’字衍。”([5],11b页) 直接指出了“献”为衍文,故《史记索隐》是而《史记正义》非,相比稿本又斩截许多。

此外,刻本还对稿本若干较为刻薄的表述方式进行了打磨。如上文所述,《管窥》之稿本乃猪饲彦博授徒时所用教材,仅面向弟子,具有一定的私密性,故语气较为随意,能够真实地反映出彦博的学术性情,而一旦形成公开面世的刻本,则受众将由个别弟子扩展为大型读者群,因此不免要对体现个人好恶的意气之辞做出适当的修改,以便体现作者客观的研究心态。例如稿本第1则引用《史记索隐》“黄帝《调历》以前,有《上元太初历》等”之后,径评曰“谬误甚矣”([4],1a页)。刻本虽然也不认同《史记索隐》的这一观点,但却将“谬误甚矣”改为“非也”([5],1a页),口吻缓和不少。再如稿本第37则有“司马贞、张守节等皆不知历术,故徒说其算,而不究其用”([4],11a页)之语。以“不知历术”来评价司马贞(生卒年不详)和张守节,显然是有失客观的刻薄之言。今考刻本,则仅言“《索隐》、《正义》徒说其算,而不明其用”([5],6a页),删去了稿本挖苦司马贞、张守节“不知历术”4字,语气转向平和。

从以上几个方面,可以看出《管窥》从稿本到刻本的变化过程,呈现出日渐完善的趋势。但这是否说明《管窥》刻本可以取代稿本呢?答案是否定的。因为《管窥》稿本尚有不少优于刻本之处,足以与刻本形成互补。兹分项介绍于下:

第一,稿本有刻本所不具备的考证内容。例如刻本第21则考释《史记·历书》“孟陬殄灭”之文,仅引《汉书·刘向传》“摄提失方,孟陬无纪”([5],2b页),而未对“孟陬”之义做出解释。今考稿本,则多出以下数句:“朱子《楚辞集注》云:陬,隅也。正月为孟陬,盖是月孟春昏时,斗柄指寅,在东北隅,故以为名也。”([4],6页) 解释了“孟陬”的含义,有助于读者理解。再如刻本第34则考释《史记·历书》“名察度验”之文,认为“度验”乃“发敛”之误([5],4a页)。这一判断是正确的(9)王引之对这一问题的论述很详细:“‘名察度验’,《汉志》作‘名察发敛’,应劭曰:‘名节、会,察寒、暑,致启、闭、分、至。’孟康曰:‘春夏为发,秋冬为敛。’晋灼曰:‘蔡邕《天文志》浑天名察发敛,以行日月,以步五纬。’又《周髀算经》:‘冬至、夏至者,日道发敛之所生也。’赵君卿曰:‘发,犹往也。敛,犹还也。’则当作‘发敛’为是。律之清浊,出于气之发敛,故曰‘名察发、敛,定清、浊’。”见王念孙《读书杂志·史记》卷2引王引之说[20]。此说得到了后人的认可,如郭嵩焘(1818—1891)《史记札记》卷3[21]、王叔岷《史记斠证》卷26([10],1080- 1081页)都曾引述过这一见解。,但刻本未对“发敛”之义作出解释。今考稿本,则引《汉书》孟康注云:“春夏为发,秋冬乃敛。”([4],8b- 9a页) 提供了古人对“发敛”的解释。另如刻本第41则虽以《史记·历书》太初元年之冬至为疏证对象,但主要内容却是对虞喜《天文论》及《续汉书·律历志》的反驳([5],5b- 6a页),对于原文的考释反而不多。今察稿本,却有以下一段文字:“《后汉律历志》又载《四分历法》云:‘汉高皇帝受命四十有五岁,阳在上章,阴在执除,冬十有一月甲子夜半朔旦冬至。’此即文帝后三年庚辰岁也。以此法推之,则太初元年十月晦癸亥既为冬至矣,先《太初历》一日也。然当时测量未密,《太初》、《四分》,恐皆不得冬至真刻矣。”([4],10b- 11a页) 这节文字对《历术甲子篇》使用四分术来计算冬至的做法提出了疑问,同时对《太初历》的可靠性也予以怀疑。这是紧紧围绕《史记·历书》原文进行的疏证,较刻本更为切题。此外,稿本第65则疏证《史记·历书》“祝犂大荒落四年”时引《淮南子》云:“太阴元始,建于甲寅,一终而建甲戌,二终而建甲午,三终而复得甲寅之元。”([4],18b- 19a页) 这对于理解《太初历》之元法颇有助益,但不知何故,刻本却将此节删去,导致只有通过稿本,才能知晓猪饲彦博对太初元法的探研。

第二,稿本的部分考证能够对刻本的相关内容形成补充。例如刻本第4则对《史记·历书》“卒于冬分时,鸡三号”进行疏证时,认为此处断句有误:“《大戴礼》下‘时’字上有‘于’字,‘卒于冬分’句绝,‘于时’连下句读,此脱‘于’字,注家因以‘时’字属上句,非也。”([5],1b页) 猪饲彦博此处借助《大戴礼记》提供的异文,断定《史记·历书》此处应作“卒于冬分,(于)时鸡三号”,这一意见是正确的。今考稿本,结论与刻本相同,但却比刻本多出一条论据,即“‘于时’连下句读,与上‘于时冰泮发蛰’文法正同”([4],2页)。这一论据揭出《史记·历书》上文已有自“于时”之前断句之例,从而为猪饲彦博此处的断句提供了内证。显然,这是一条优秀的论据。这也反映了彦博当初解决这一问题时所考虑到的论证因素。

此外,稿本在细节方面亦存在优于刻本的例证。如刻本第27则疏证《史记·历书》“周襄王二十六年闰三月,而《春秋》非之”时曾引用“顾炎武曰:经传之文,凡闰不言其月者,言闰即岁之终,可知也”([5],3b页),却未注明其具体来源。今考稿本亦引此文,然作“顾炎武《补正》云”([4],7a页),可知刻本引文出自顾炎武(1613—1682)《左传杜解补正》。再如刻本第50则引余有丁(1526—1584)之说([5],8a页),亦未言出处,今考稿本作“《标注》余有丁云”([4],15a页),据此可知刻本所引余说乃转自广部鸟道(?—1881)《标注史记读本》。此类稿本详于刻本的情况,更利于读者按图索骥,覆核原书。稿本还有可以订正刻本误字之例,如刻本第52则引《史记正义》“或五十日”之文([5],8b页),稿本则作“成五十日”([4],15b页),与《史记正义》原文相同,据此可知刻本“或”乃“成”之讹,刻本误而稿本不误。

《管窥》稿本与刻本颇多差异,各具价值,共同呈现了猪饲彦博在《史记·历书》研究中取得的成就,二者不可偏废。因此,下文介绍《管窥》的学术贡献之时,将统合稿本与刻本,视二者为一整体。

3 《管窥》的学术贡献

《管窥》是猪饲彦博对《史记·历书》进行的专项研究,带有鲜明的“专家之学”的色调,尤其在校勘原文、补订古注、揭示推算方法等方面,无论是稿本还是刻本,都具有重要的学术贡献。以下结合具体条目,略加介绍。

在校勘《史记·历书》原文方面,猪饲彦博广泛使用本校、他校、理校等多种校勘方法,使《史记·历书》原文达到了更加准确的地步。例如《史记·历书》:“鸡三号,卒明。”《管窥》刻本第5则云:“‘卒’,一作‘平’(10)“‘卒’,一作‘平’”,见司马贞《史记索隐》引徐广(352—425)文([6],第4册,1256页)。,是。平明,平旦也。”([5],1b页) 认为“卒明”乃“平明”之误。这一校勘是正确的。清儒王念孙(1744—1832)亦注意到这一问题,并对此做了相当严密的考证,其说载于其子王引之《经义述闻》卷12中:“‘卒’字于义无取,作‘平’者是也。平明者,平旦也。《书大传》‘夏以平旦为朔’是也。隶书‘卒’或作‘’,形与‘平’相似,上下文又有‘卒’字,故‘平’误为‘卒’。”([17],728页) 王念孙的考证可以支撑彦博的校勘。再如《史记·历书》:“民是以能有信,神是以能有明德。”《管窥》稿本第14则云:“《楚语》‘信’上有‘忠’字,此盖脱。”([4],5a页) 这一校勘亦有一定道理,因为“信”上补“忠”之后,此二句变为“民是以能有忠信,神是以能有明德”,“忠信”与“明德”对文,句式更加整饬,符合汉人的文法习惯。当然,《管窥》对《史记·历书》的校勘也存在有待商榷之处。例如《史记·历书》开篇的“昔自在古”,《管窥》稿本第1则云:“《诗·商颂》:‘自古在昔。’昔、自二字颠倒,盖传写之误也。”([4],1a页) 仅以《商颂》“自”与“昔”的顺序与《史记·历书》不同,便断定后者有误,显然过于武断。王叔岷曾对此说进行了反驳:“案《诗·商颂·那篇》:‘自古在昔。’‘自古’与‘在昔’为复语,‘自古’犹‘在昔’也。此文‘昔自在古’,‘自’、‘在’亦复语,‘自’犹‘在’也,犹言‘昔在古’也。‘昔自’二字非倒。”([10],1075页) 这一精审的考辨显然比猪饲彦博的校勘更加细密可靠。再如《史记·历书》:“次顺四时。”《大戴礼记·诰志篇》作“以顺四时”。《管窥》刻本第4则认为“次”乃“以”之误。([5],1b页) 实际上这仅是古籍之间常见的异文现象,未必存在此是彼非的问题。按郭嵩焘的解释,《史记·历书》之“次顺四时,谓依次顺行也”。([21],94页) 可见作“次”字完全能够讲通,不必视之为“以”字之误。这些例证都反映出猪饲彦博在校勘《史记·历书》原文时,偶尔会出现武断处理的情况,这是研究该书所需要注意的地方。值得指出的是,彦博在天保丁酉(1837)所撰《太史公律历天官三书管窥题言》中已经明确提到:“余久闻世儒或咎余凭臆妄改古书,今出此书,应益其咎。”[22]可见他对于学界批判其武断校书之习已早有认识,但“应益其咎”4字则坦率地反映出彦博根本不屑理会学界的上述看法,仍坚持我行我素的治学风格。只要了解了这一心境,对于《管窥》出现的武断校勘之例便不会感到惊诧了。

在补订《史记·历书》古注方面,《管窥》做出的贡献最大。《史记》三家注对于《历书》的注解并不详细,而且在有限的注释中,还存在部分讹误。《管窥》针对古注存在的上述缺陷,进行了精密的补订,补古注之未备,订古注之错讹。就补古注而言,《管窥》有时借用前人注解,如稿本第14则对《史记·历书》“神是以能有明德”的补注,便借用了《国语·楚语》韦昭注:“明德,谓降福祥,不为灾孽也。”([4],5a页) 有时则是自己直接进行注解,如稿本第22则对《史记·历书》“史不记时”的补注,便径注为:“言史官失月日而不书也。”([4],6b页) 除了对古注漏释的字词进行补充,《管窥》还对部分关涉历学史的事件进行了补充。例如《史记·历书》“新垣平以望气见,颇言正历服色事,贵幸,后作乱,故孝文帝废不复问”,古注对于“后作乱”和“孝文帝废不复问”皆未解释。《管窥》稿本第28—29则对此进行了补充:“新垣平诈令人献玉杯(11)“玉”,原讹作“王”。考《史记·孝文本纪》:“得玉杯。”《集解》引应劭云:“新垣平诈令人献之。”([6],第2册,430页) 可知新垣平所献之物为玉杯,因据改。,又诈言日却复中,孝文故改元。事觉,诛三族。详见《封禅书》。”“孝文惩其欺诳,故废言改正朔易服色之事,而不复问之也。”([4],8a页) 这些对古注的补充,颇便于读者理解原文。就订古注而言,《管窥》也多有发明。例如《史记·历书》:“秭鳺先滜。”《史记索隐》释“滜”为“野泽”。《管窥》稿本第2则云:“滜,《康熙字典》云:‘与“嗥”同。’乃举此文以为证。然则‘先嗥’即《楚词》‘先鸣’也,于文最为稳当。《索隐》以滜为野泽,其义迂而不安矣。”([4],2a页) 按:《字汇补》亦言“滜”与“嗥”通用,训“鸣也”。[23]因此《管窥》对“滜”的解释是正确的,此句实指“秭鳺(即子规)先鸣”,乃春来之兆,与该句所描绘的孟春景象相合。而《史记索隐》释为“先出于野泽”,则与整句的语境相龃龉。再如《史记·历书》:“推本天元。”《史记索隐》云:“推本天之元气行运所在。”将“天元”释为“天之元气行运所在”,未免有过于迂曲。《管窥》刻本第10则云:“天元,即所谓上元也,造历之所推本,故曰‘推本’也。《索隐》非也。”([5],2a页) 这个解释才是准确的。“天元”(即“上元”)是古人推算历元的根本。《新唐书·历志》载傅仁均(生卒年不详)云:“治历之本,必推上元。”[24]这与《史记·历书》所说“推本天元”是同一个意思。《新五代史·司天考》:“使一艺之士,布算积分,上求数千万岁之前,必得甲子朔旦夜半冬至,而日、月、五星皆会于子,谓之上元,以为历始。”[25]则是对“推本天元”的具体原则的介绍。

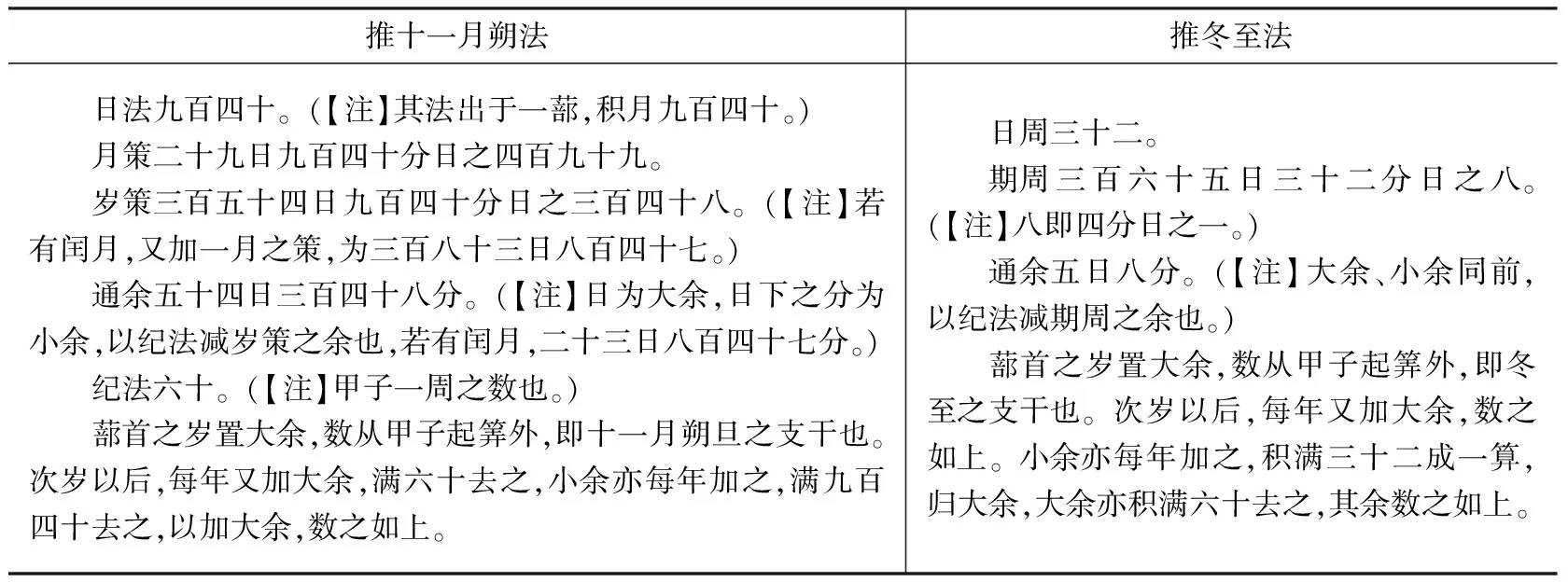

在揭示《史记·历书》推算方法方面,《管窥》记录了推算十一月朔及冬至之法,这一部分内容完整地保存在刻本中。兹将猪饲彦博于刻本所述“推十一月朔法”及“推冬至法”迻录成表1,以供学界研究。

表1 “推十一月朔法”及“推冬至法”

从表1可以清楚看到猪饲彦博陈述的推算方式非常清晰,既有总的推算法则,又附详注以解释具体内蕴或特殊情况(如有闰月),朗若列眉,殊便学人参稽。在“推十一月朔法”及“推冬至法”之后,猪饲彦博主要针对《历术甲子篇》的部分条文进行考释,其中多引明代学者陈仁锡(1581—1636)之说,并加以辨别补充,亦具备重要的参考价值。

在稿本自序中,猪饲彦博曾有“举示体要,辨正纰缪”之语,实际上这句话完全可以用来评价《管窥》的学术贡献。上文介绍的校勘《史记·历书》原文及补订《史记·历书》古注皆属于“辨正纰缪”,而推演《史记·历书》推算方法又相当于“举示体要”。从《管窥》最终呈现出的面貌来看,《管窥》也的确达到了上述预期,在文献学及历算学方面皆卓有成就。

4 结 语

以敏锐的问题意识、客观的求知精神与挑战成说的胆识,对《史记·历书》这一高难度的专家之学进行研治,构成了《管窥》一书的学术底色。这是只有通过对《管窥》稿本与刻本的系统调查才能获得的观感。但《管窥》之流布相当有限,在很长一段时间内,其部分内容仅见于《史记会注考证》的零星征引,而全书之面貌则沉晦已久。今有幸获睹日本北海道市立函馆图书馆与日本国立国会图书馆所藏《管窥》之稿本与刻本,始能就该书之整体面貌做出总体分析;同时借助稿本与刻本的比勘,亦可对《管窥》复杂的成书历程及学术观点的演进进行梳理,进而系统总结该书的学术贡献。最后需要说明的是,作为一部深具学术价值的著作,《管窥》尚有若干余蕴留待抉发,但这必须以另文的篇幅加以考述,本文暂不细论了。

致 谢本文得两位匿名审稿专家惠赐修改意见,文稿编校期间又承邹大海先生绳愆纠谬,匡正良多,特致谢忱。