基于学分制教务管理的选排课应用实践探析

2021-10-12吴瑰陶俊钟守昌

吴瑰 陶俊 钟守昌

[摘 要]选课制是学分制的核心,选课制实施的深度和广度决定了学分制教学改革的力度,课程编排的合理性、科学性在一定程度上决定了学生选课、教师教学的有效性。教务网络管理系统是选课制实现的载体,文章从学分制教务网络管理系统的选排课核心模块出发,结合高校学分制教学改革的推进进行应用研究,在总结选排课成功经验的同时,也对教务网络管理系统服务于教学运行、教学管理、教学决策提出几点思考。

[关键词]学分制;选排課;教务网络管理系统;教学管理

[中图分类号] G647 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2021)10-0193-03

为了主动适应现代社会的发展需要,高校不断探索和完善人才培养体系,全面推进素质教育,培养具有创新精神和自我发展能力的本科应用型人才[1]。高校需要建立与创新教育相适应的教育体制,创设创新教育环境。实施学分制教学改革是真正体现以人为本、以学生为中心的重要举措,是落实因材施教、培养创新型人才的重要体现。

一、学分制教学改革的“三三制”选课模式

在学分制教学改革中,为满足学生个体对学习兴趣的偏好和学业规划需要,学校以人才培养方案中的课程为“菜单”,将通识课、专业基础课、专业课、公共选修课等涵盖人才培养方案所有类别的课程均提供给学生选修,创建了品种齐全且类别丰富的课程菜单。

实行“三三制”选课模式有利于调动学生开展学业规划的主观能动性。所谓“三三制”选课模式,就是学生在教务网络管理系统上通过预选、正选、补改选“三阶段”,突破年级、专业、学院的限制,进行跨年级、跨专业、跨学院的“三跨”,实现选课程、选教师、选上课时间地点的“三选”。“三选”是在同一门课程开设多个课堂的情况下,学生选择适合自己的上课时间和心仪的任课教师,真正做到“选我所爱,爱我所选”。采取“三跨”选课的目的在于提升学生专业学习广度,促使学生的知识结构由单一化向多元化发展,对培养应用型、复合型人才大有裨益。教务网络管理系统经过“三选”将“三三制”选课模式落到实处:通过预选了解学生的选课意愿,确定开设课程;在正选环节,由学生在导师的指导下选择课程,构建学生的个性化课表;在补选环节,由教务处平衡教学资源,对正选结果进行查漏补缺。

二、实施“分散+集中+分散”的排课模式

江汉大学在课程编排上根据课程类别采取“两级三模式”,即学院和学校教务处两级,按照实践类、公共基础课、专业课等课程类别,采取“分散+集中+分散”的三种模式进行编排。

(一)实践类课程由学院分散排:从教学周拿出整周学时,构建“切割式”实践课程模块

实践类课程是一门或多门专业课程修读前、后的集中实践。根据学科及专业特点,这类课程通常需要相对集中的时间来进行实践操作或学科研究,为避免与其他课程的上课时间冲突,实践类课程的编排必须优先于其他类课程,从教学周中切割出一部分进行专门的实践类课程教学。例如:工商管理专业的实践环节周次安排在第19周至第20周,为了避免理论课和实践课的上课时间发生冲突,该班级的整个教学周除去实践周,仅剩第1周至第18周。由于各专业对实践类课程要求往往各不相同,实践课教学资源情况各异,因此由各学院根据实践课程需要进行分散编排。

(二)公共基础课程由教务处集中编排:教务处结合教学资源及学生人数确定教学单元,构建“分布式”课程模块

实践类课程编排好后,剩余的教学周可优先用来编排量大面广的公共基础课程,如大学英语(含大学英语听力、读写译、口语)、物理、高等数学、大学体育、大学计算机基础、马克思主义基本原理概论等。这类课程是学生必修的公共课程,由于其选修学生人数多,开设课堂班级多,学生来自多个不同专业,这类课程的编排情况影响面大,因此其课程编排由教务处集中调控。教务处根据教学资源,按专业、教学资源可容纳的人数来划分教学单元。以江汉大学2020—2021学年第一学期为例,马克思主义基本原理概论课程由教务处根据学院人数划分教学单元,比如商学院由于学生人数较多,划分A、B2个单元,A单元包含工商管理、会计、市场营销、物流管理等专业的学生,B单元由国际贸易、金融、旅游、信息管理等专业的学生构成。对于学生数较少的学院则可以采取合并到一个教学单元的方式,比如法学院和人文学院可合并为一个教学单元C。

教学单元划分好后由教务处根据公共课程所在学院提供的教师和教室资源以及上课频次,构建每个教学单元的公共课程模块。例如:马克思主义基本原理概论课程,教学单元固定为周三1—2节,教学单元里其他专业课程的编排就会规避这个时间,以避免学生因选了公共基础课程而不能选专业课程的情况出现。周三1—2节这个教学单元时间会开出多个教学班级,在上课时间、教学内容相同的前提下,学生有充分的自主权选择自己喜欢的上课老师。

对于教师数量少、教学资源不够的情况,公共课程采取长短周的方式。所谓“长短周”即教学周1—8周称为短周,9—16周称为长周(设教学周为16周),将2门公共课程的教学时间安排在同一时间,通过长、短周来区别。例如:大学生英语听力和思想道德修养2门课程的教师资源不足,不能在同一个时间段开多个课堂,因此安排A教学单元学生的思想道德修养课程在1—8短周,听力课程在9—16长周,B教学单元学生这2门课程的安排则和A教学单元的恰好相反。

量大面广的公共课程编排采用划分教学单元的方法,将公共课程时间模块化,便于教务处统一调配公共教学资源,同时解决学生的公共课程重修问题。如果学生在之前学期有公共课程未及格,可以在当前学期进行重修。

(三)专业课程由学院分散编排:由学院结合教学周空余时间,以“填空式”编排专业课程

实践类课程及公共基础类课程的上课时间确定后,学院教务管理人员即可以“填空”的方式进行专业课程的编排。如图1所示,对于B教学单元的学生,专业课程可编排的时间一目了然。比如星期一可供专业课程编排的时间有3—4节、9—10节。学院可优先编排多个上课班级的专业课程,因为这类专业课程需要的教师及教室多,要充分协调教学资源。

三、学分制选课模式在教务网络管理系统中的实现

选课制是学分制教学改革中的一个重要表现形式,是“全面培养”和“因材施教”相结合的育人模式的重要体现[2]。教务网络管理系统是承载选课全流程的平台,也是全面落实学分制教学改革的信息化媒介。

(一)完整的选课流程

学生选课有预选、正选和补改选三个阶段。预选阶段是学校根据选课人数情况开设相应的课程。预选结束后,通过在教务网络管理系统里设置“预选人数区间”确定满足人数要求的拟开设课程,如图2所示。正选是结合上述排课方式对拟开设课程进行编排,通过在教务网络管理系统里设置相应的排课范围和条件,采取智能编排。对于少数教师有相应的教学特殊要求,可采取人工辅助编排的方式完成。学生通过教务网络管理系统选课来构建自己的课表。允许学生突破课堂人数限制进行选课,然后再通过设定的筛选机制对超出课堂人数进行筛选。在补改选阶段,对于超出课堂人数限制被筛选出课堂的学生可以补改选其他课程。

(二)科学的选课机制

为避免学生哄抢优质课程,许多高校有相应的选课机制[3]。比如“选课币”的方式,就是学生通过投放到课程的选课币值的不同来表达自己选择课程的意愿。采用合理的选课机制对选课进行规范,有助于学生从容、理性、高效地完成选课。例如江汉大学的选课机制有专业优先、高年级优先、学分绩点优先及随机4种。通过设置筛选机制,一方面保护本专业学生的选课需求,保障高年级学生按时完成学业,另一方面也鼓励学生在获取课程学分的前提下追求高绩点。科学的选课机制对选课学生的在线峰值进行有效分流。

(三)丰富的选课类别

学生选课分为公共选修课、专业课(专业必修、专业选修)、跨学院課程3类。跨学院课程是为拓展学生知识视野、提高学生综合素质而开设的,由各学院提供其他专业可修读的课程菜单,学生从第二学期开始至毕业前,在修读主修专业课程的同时,要求在其他跨学科的课程模块中选修6学分的课程。学生通过全开放式的自主选课,做到每学期每个学生“一人一课表”[4]。

四、教务网络管理系统在学分制教学改革的保障措施

(一)智能比对学业进展,进行人性化学业预警

实行学分制选课制需要学生合理规划自己的学业进程,而学生在进入大学之前没有自主选择课程的经历,对完全自主选课缺乏认知、缺少主动性、对学业规划缺乏科学性,这些因素都可能造成学生在规定学制不能按时完成自己的学业。因此有必要借助教务网络管理系统将人才培养方案对本专业的学分要求和学生已取得的学分进行对比。学校对不能达到学分要求的学生给予相应的学业预警。实行学业预警机制可以有效地让学生了解自己的学业进展,同时也方便家长、教师监督学生的学业进展[5]。

(二)构建课程资源,辅助学生自主选课

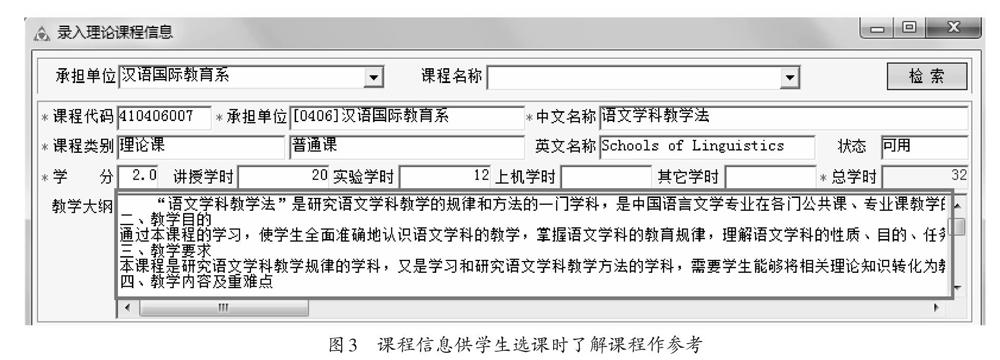

为避免学生盲目选课和退课,在选课前要让学生充分了解课程性质、课程内容等课程信息。教务网络管理系统在录入课程库的同时就采集课程信息,图3所示为语文学科教学法课程教学大纲,这样能让学生在选课前了解课程信息,有助于学生理性选课。

(三)多途径进行成绩认定,助推灵活的人才培养模式

为鼓励在本专业学有余力的学生争取更大更多的学习收获,学校提供辅修和双学位的人才培养模式,同时确保在教务网络管理系统里能够实现“主、辅修成绩互相打通认定”。如果学生通过自己的努力达到辅修或双学位课程的要求,就可以获得辅修证或另一专业的学位证;如果学生在进行辅修或双学位的修读过程中因为各种原因不能继续修读的,已修读的辅修课程学分可以计入主修专业修读学分。另外,如果主修课程是学生辅修专业课程,也可将其直接认定到辅修,学生无须再次修读。灵活的人才培养模式给学校人才培养提供了更加便利的条件。

(四)利用数据挖掘的技术和方法分析选课数据,服务教学管理决策

对于学生预选、正选及补改选中产生的数据,教务网络管理系统利用数据挖掘技术,通过数据分析掌握各年级、专业学生的选课时间、选课门数以及学生所取得的成绩,并对学生视为热门的课程和冷门课程进行分析,了解其课程或师资情况,为教学改革提供依据。通过学生的选课数据分析学生的学业规划,为学生学业规划提供借鉴;对教务网络管理系统在教学管理中产生的海量数据进行深度挖掘,为教学管理信息化、智能化、高效化提供管理决策[6]。

五、总结

学分制的实施为学生实现个性化学习创造了条件。这需要教学管理者为学生量身订制不同的学习课程表,需要对学生修读的课程以及学分绩点进行及时统计,需要对学生的选课进行必要的指导[7]。这大大地增加了教学管理系统的工作难度,要借助计算机等现代信息管理手段,为学分制的顺利有效实施提供保障。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 黄劲文.利用信息化手段加强选课管理,促进学分制发展[J].电脑与电信,2013(4):26-27+34.

[2] 郑常铂.基于全面学分制的高校选课管理:问题及对策[J].中国科技信息,2008(1):164-165.

[3] 范梅.普通高校学分制下的选课管理研究[J].成功(教育),2013(24):23-24.

[4] 陈敏.浅析学分制下的高校选课管理制度的探索[J].学理论,2011(18):275-276.

[5] 谷辉,徐婧.浙江大学学分制选课方法的研究[J].中国教育信息化,2011(15):28-31.

[6] 侯婷婷,高鹤榕.学分制下高校选课管理制度实施研究:以南京某211高校为例[J].现代商贸工业,2014(8):133-135.

[7] 蒋惠萍.教务管理系统的设计与实现[D].青岛:青岛理工大学,2016.

[收稿时间]2021-06-20

[基金项目]湖北省省级教学研究项目“信息化技术与构建新型课堂教学模式深度融合的研究”(2017299)。

[作者简介]吴瑰(1979-),女,湖北武汉人,硕士,高级实验师,研究方向:计算机专业教学及教学管理信息化。陶俊(1976-),男,湖北武汉人,博士,教授,研究方向:计算机专业教学。钟守昌(1964-),男,湖北天门人,硕士,教授,研究方向:医学生物工程教学、高校教学管理。