依托地方红色资源开展红色研学的实践探究

2021-10-11童磊磊俞丹红

童磊磊 俞丹红

(浙江省宁波市宁海县岔路镇初级中学 浙江宁波 315600)

一、开展红色研学旅行的背景

宁海是一座千年文化古城,孕育出了无数优秀儿女。宁海儿女在共和时期、抗日战争时期、解放战争时期都谱写出了光辉篇章。共和时期,宁海出了一位“浙江之蔡锷”,是辛亥革命浙江奇艺的发起人,参与了“护国运动”。抗日战争时期,宁海英雄儿女用自己的生命捍卫了家乡,用一腔热血谱写了爱国乐章。解放战争时期,宁海成为了浙东游击革命根据地之一,在浙东及浙江的解放史上起到重要作用。在如此丰厚的红色背景下,宁海广大教育工作者更应讲好党的故事、革命的故事、根据地的故事、英雄和烈士的故事,加强革命传统教育、爱国主义教育、青少年思想道德教育,把红色基因传承好,确保红色江山永不变色。

二、开展红色研学旅行的重要意义

(一)践行规矩,习得良好品行

红色研学旅行是将吃、住、行、研、学、旅集于一体的户外活动。在户外自由的空间里,人的思维和行为都会相对自由,不受约束。为此,出发前的“约法三章”就成为出行前的规定动作,每一位学生背着“规矩”出门。在研学旅行过程中,学生需注意自身的言行举止,做到文明出行,有序参观;学会处理个人与集体的关系,做到信守规矩,包容谦让;养成独立自理能力,做到自行安排,独立完成。学生在活动中的亲历和实践,无形中促使他们习得良好品行,这样的习得很大程度上比空洞的说教更备实效性[1]。

(二)自主研学,提高学习能力

每一处红色故土,每一个英雄人物,每一段革命往事,都有其深厚的历史沉淀。那么,如何铭记先烈的丰功伟绩,如何传承先辈们的精气神,这就需要学生在研学过程中去学习、体悟。在出行之前,学生根据自身感兴趣的研学方向确定研学主题,研学小组共同制定研学旅行手册。之后,学生带着研学任务去听讲解、参观,通过研学日记、摄影作品、简笔画等形式将所见所闻所感详实记录,从中获得启发和精神升华,学生真正做到了在探究中学习,在学习中成长[2]。

(三)潜移默化,根植爱国精神

红色研学旅行注重学生的身心体验,坚持“寓教于乐、润物无声”的原则,充分利用“听、观、触、演、感”全方位立体化、多元化模式进行爱国主义教育。如“观”,参观红色遗存(故居、遗址、遗物)、场景情景再现等;“触”,重走红色路线,重蹈红色足迹;“演”,模拟红色情景,演绎红色故事等。总之,通过红色研学旅行,让学生处于那样的境地,切身体会和感受革命先辈们的艰苦奋斗,在潜移默化中根植下爱国主义精神。

三、提升红色研学旅行效果的研学策略

(一)追寻红色足迹

1.绘制研学路线

规划科学的研学旅行路线是进行红色研学的首要步骤,根据地方特点将各个红色教育基地有序排列,可以使学生在逐步深入的研学途中深化对红色精神的理解、感悟与传承。可将路线规划为“梅花村会议遗址—上金宁海县委纪念碑亭—山洋革命根据地纪念园”[3]。

2.整理研点集锦

(1)梅花村会议遗址

梅花村会议遗址位于岔路镇白岭根村葛希曾家。陈列室有副总理、国防部长张爱萍题的“梅花村会议纪念馆”,还有李泽民、铁瑛、葛洪升、王家扬、袁光华、罗睛涛等人的题字。梅花村会议遗址是宁海县文物保护单位,县爱国主义教育基地。

1947年1月底,中共浙东工委书记刘清扬,在宁海岔路白岭根村葛希曾家主持召开会议,会议传达了上海会议精神,确定了独立自主开展台属地区武装斗争的方针和策略,并宣布了中共台属工作委员会组成名单。因会议期间大雪纷飞,全村梅花盛开,顾德欢提议定名为“梅花村会议”。为保证领导人的安全和会议的顺利召开,宁海县工委做了大量准备工作,并派周松贵、童时大去宁波迎接和保护,杨民奎、童先林等负责组织了内外线的全面保卫工作,葛希曾一家更忙里忙外。“梅花村会议”成为浙东和台属党组织历史上的一个重要的转折点。

(2)中共宁海县委、宁海县政府诞生地纪念碑亭

中共宁海县委、宁海县政府成立纪念碑亭坐落在岔路镇上金村,总占地面积2000多平方米。1987年,上金村被县委、县政府批准为“革命老区村”。

1999年3月,盆路镇党委成立中共宁海县委、宁海县政府诞生地上金建亭立碑工作领导小组,筹资10万余元,建成纪念碑亭。1999年7月5日,在庆祝宁海县解放50周年之际,县委、县政府在上金村召开隆重的纪念碑亭落成典礼,并在碑亭进口处另立“宁海县革命传统教育基地”碑。

(3)山洋革命根据地

山洋革命根据地纪念园位于宁海县岔路镇山洋村,是宁波市爱国主义教育基地、宁波市中共党史教育基地。

1948年8月,浙东临委书记顾德欢亲率主力“机动”部队南下,与台属“铁流”部队在梁皇山平溪会师,后移驻山洋,两部合编为浙东人民解放军第四支队,为浙东主力之一。中共浙东临时委员会于8月22日召开第一次蓝田庵会议,宣布成立宁海、天台、新昌工作委员会,建立宁海的武装部队“洪流”,明确要将宁海西南区创建为台属基本区与根据地。此后,“洪流”大队长杨民奎带领队伍在山洋一带打游击,播下革命种子,发展党的组织,建立起了革命根据地。在宁海地下党和当地群众的帮助下,县工委在以山洋为中心的大块山区及岔路、前童一带还建立了武工队、修械所、物资供应与联络站、后方医院等,不断打击敌人,壮大了革命队伍,从而将山洋创建成为较具规模的浙东游击根据地之一。

(4)干坑西南农代会

干坑村位于岔路镇西南面,三面环山,林深叶茂,地盘独特,地理位置优越,在1949年4月19日的历史转折期,在干坑村召开了一次具有里程碑意义的“西南区农民代表会议”,组建西南区农民协会。这是浙东党史上首次农代会,也是浙东党组织在解放前召开的唯一一次农代会。

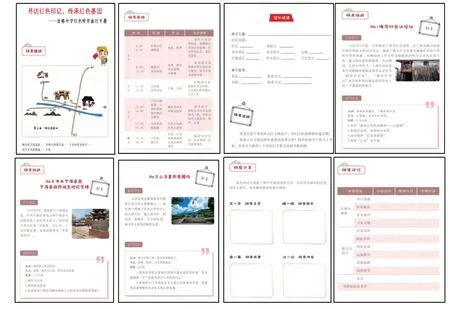

3.设计研学手册

(二)播撒红色基因

1.瞻仰先烈,了解红史

(1)看一看,做个研学有心人

参观梅花村会议旧址、上金宁海县委纪念碑亭、山洋革命根据地,听老党员们讲述那段光荣岁月,学习革命英雄的铮铮铁骨和舍身取义的革命精神。举办一场缅怀革命先烈的悼念活动,献上一朵亲手制作的小白花,许下爱国、强国的誓言。

(2)拍一拍,化身研学摄影师

用手机、相机、摄影机记录下研学途中的精彩瞬间,作为研学记录的一种形式保存下来。可在研学成果汇报时,举办红旅研学摄影展,分享在活动中拍摄下的精彩瞬间,共享研学成果。

2.红色拉练,传承精神

(1)走一走,争做红色接班人

组织研学小组来一场红色拉练,踏着先烈的足迹重走革命路,边走边研,感受革命先烈的不怕苦、不怕累的革命精神,借此契机锻炼学生顽强的体魄,争取成为一名合格的社会主义红色精神接班人。

(2)做一做,变为研学美食家

在红色拉链中途,可组织学生到溪边进行野炊。研学小组成员分工合作,制作一顿“忆苦思甜”饭。可在研学活动开展前,制定一份菜单,自编菜名、准备材料、研学菜名寓意。

3.歌唱英雄,歌颂祖国

(1)唱一唱,成为红色歌颂者

可组织研学小组举办一场“红歌赛”,通过大合唱的方式,唱出对革命光荣岁月的歌颂,唱出心中对革命英雄人物的赞美。寓教于乐,通过有趣的比赛形式激发学生的研学兴趣,提高学生的研学能力,增添研学的趣味性。

(2)诵一诵,化身红色朗读者

红色信仰里,离不开红色经典的养分,红色经典里,焕发着经典的光芒。在研学旅行中可开展红色经典诵读活动,将红色家书、红色诗歌的背景、意义、价值、传播等多加研磨,反复吟诵,提炼红色精神,让学生在诵读中感知并传承红色精神。

(三)传承红色精神

红色文化的传播,红色精神的传承需要聚力一批红色引领人。可借助红色研学活动打造出“小红色宣讲员”“小红色志愿者”两支队伍。当红色教育基地迎来接待任务时,可让“小红色宣讲员”化身公益讲解员,向来访客人展示当地的红色文化,在讲解的过程中进一步提高他们自身对文化精神内涵的理解。“小红色志愿者”不定期举办红色志愿活动,发挥他们在红色文化教育活动中的示范、讲演、督促、检查的作用,推进红色文化的传承。

四、重视红色研学活动的评价设计

笔者整合了红色研学旅行中的过程性评价、成果性评价、综合性评价,设计了“双线六法”评价机制。“双线六法”的“双线”指的是“线上”和“线下”两个评选方向,线下三法:巧用研学手册、展示研学成果、争当红色少年,线上三法:打卡微信群、点赞朋友圈、发布自媒体。

(一)“打卡微信群,巧用研学手册”双线结合,重视过程性评价

研学小组按照研学路线上的研学点开展活动,每到一个研学点,拍一张集体照,传到研学大组微信群进行打卡。具体的研学活动内容则详细地记录在研学手册中。研学手册的设计从研学线路、资源的特色出发,有针对性地根据学生的发展需要找到最佳结合点,做到因生制宜、因地制宜、因时制宜。

(二)“点赞朋友圈,彰显研学成果”双线结合,重视成果性评价

线上组建朋友圈。将优秀的研学成果在家长、老师的朋友圈进行展示,让更多的人了解我们的研学活动,也让他们对我们的研学活动进行点赞或是留言提出更好的建议。

线下建设红色研学长廊。在学校寻找一条长长的过道、楼梯或者走廊,展示学生的研学照片、心得体会等,让这条红色研学长廊成为学校文化的靓丽风景线。

(三)“发布自媒体,分享研学收获”双线结合,重视综合性评价

研学不仅有可呈现的收获,更有内在能力的提升,学生通过红色研学旅行获得成长的动力,学会了自我管理,在感受红色文化的同时,树立了品德意识。通过评选红色少年,推出一大批优秀的红色研学少年,进行表彰,把他们的研学事迹在自媒体进行推广,让更多学生加入红色研学旅行的队伍。

经历即教育,体验即成长。通过红色研学旅行的开展,可引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。学生在反复触摸红色文化中认识红色精神的实质内涵,在实践、反思中寻找人生答案,在不断的思想碰撞中完成精神的蜕变,红色研学旅行给每位学生的灵魂烙上鲜明的红色印记,给每位学生的灵魂按上一个“红色心”。在此后的学习生活中,他们会学会以感恩的心投入社会建设,继承先烈遗志,树立远大理想,用先烈们的精神激励自己,鞭策自己,净化思想,提升素质,正确对待名利和得失。