思辨性写作在西部高校大学英语教学中实施的价值、框架与策略

2021-10-11王湘霁

王 湘 霁

(贵州师范大学外国语学院,贵阳 550025)

一、引言

写作和思辨性教学是二语教育中尤为重要的组成部分。思辨性写作将思辨与写作结合起来,是结构化思维方式的运用,目的在于提高思辨技能,实现二语书面交际的表达能力。思辨性写作是一个习得重要意义的系统过程[1],它能够使写作者将新观点与原有知识进行有效重组,通过思维拓展,促进新知识结构的构建。思辨性写作也是一个自我积极对话的过程,在不断地提问、应答的过程中,提升语言能力和思辨能力。

思辨能力贯穿于英语写作过程的始终。比如,在构思时,需要对论点进行分析、理解、判断;取材时,需要通过质疑、比较、分析选取相关、典型和可靠的论据;论述或表达时,更需要按照总体布局层次分明、前后照应、逻辑严谨、言之有理、言之有据地准确表述作者思想。

英语写作教学中培养学生思辨能力,已得到很多学者的关注,并且在二语教学环境下对写作和思辨能力的关系问题进行了积极有效地探讨。目前,思辨性写作教学在一些发达地区高校已逐步推进,并取得一定成效[2][3][4]。

但是,在欠发达的少数民族地区,大学英语写作教学与思辨能力培养的理论和实践的探讨并不多见。因此,如何将思辨理论与写作课程教学设计进行有机结合还是个有待深入探索的研究领域。

基于这种认识,本文试图对思辨性写作在我国西部少数民族地区高校实施价值、框架及策略等问题进行尝试性探讨,以期更多学者能为西部高校的大学英语教学改革和创新提供思路。

二、实施价值

(一)少数民族地区学生特殊性的反映

本文以西部某师范院校为例。该校位于西南少数民族地区的省会城市,学生约百分之九十八以上来自本省,除汉族学生外,绝大部分来自少数民族,如苗族、侗族、布依族、仡佬族等,其中有一部分少数民族学生有民族的语言。从该校少数民族生源看,其特殊性主要表现在:

一是来自贫穷农村山区的居多,生活环境相对闭塞。这些学生因为贫穷,除了上学还要帮助家里人干农活,生活压力大,除了在学校的课堂学习外,几乎没有时间和机会进行学习上的“查漏补缺”。因此,他们的学习,特别是英语学习基本上是被动接受学习,缺乏积极思考、自主规划、反思质疑和主动参与等学习品格。

二是本民族语言增大了对英语学习的难度。有本民族语言的少数民族学生,汉语成为了第二语言,而英语则成为了第三语言。众所周知,这三种语言有着各自不同的语言形式和语法结构特征。就这部分学生而言,学习英语不仅需要依赖“第二外语”(汉语),同时又会受到母语思维的影响。因此,英语的学习过程不仅是语言技能的习得,从一定角度上看,也是一个跨文化交流的过程。这无疑增大了其学习英语的难度。

三是民族文化对部分少数民族学生思维方式的约束。由于受到民族认知、心理、社会等文化因素的影响,部分少数民族学生往往认同权威,趋向求同,缺乏求异,善于接受,不敢质疑等。往往把教师所表达的观点当作“放之四海而皆准”的真理,不敢发表自己的意见或表达观点等。这无疑是不利于学生思辨思维能力发展的。

(二)西部少数民族地区大学英语教学改革的需要

以少数民族地区某高校大学英语课程教学为例。约有90%的教师会把读写课程的教学课时完全用于精读课程的教学。这样,写作课程的教学就形同虚设。约有10%的教师虽然会进行写作课程教学,但是,课堂教学依然是以教师讲和灌输知识为主,侧重训练学生的纯语言技能,重视习作结果、忽视有意识地引导学生把思辨习惯、能力贯穿于习作过程始终。

因此,陈旧的教学观念、单一的教学模式与方法和过程评价的缺乏等并不是现代课堂教学应有的特征。缺乏启发性的教学自然是无法培养学生主体性意识,独立人格,敢于质疑,勇于创新等品格。

古往今来,人才都是富国之本,兴邦大计。教育兴则国兴,教育强则国强。教育的根本任务就是立德树人。立德树人作为高校立身之本,具有鲜明的时代特征,是民族复兴语境下中国高等教育发展的必然要求。

比如说,随着改革开放的深入,跨文化交流日益频繁。人们需要用英语进行写作、分析信息、协商与合作。因此,大学英语写作课程教学中,我们不能只局限让学生把握词句、语法、修辞,模仿写作等基本写作教学内容上,而是要更深层次地引导学生对主题确定、论点正确、论据科学、论述严谨等问题思考。目的是提高他们通过语言清楚表达自己观点的能力,积极应对国际交流环境的更高要求。

三、实施框架

作为培养思辨能力最为有效的课程之一[5],写作课已成为提升大学生思辨能力的重要载体。教师需要根据西部高校学生特点和人才培养目标重新设计写作课程的教学目标、方法和评价内容、方法等。

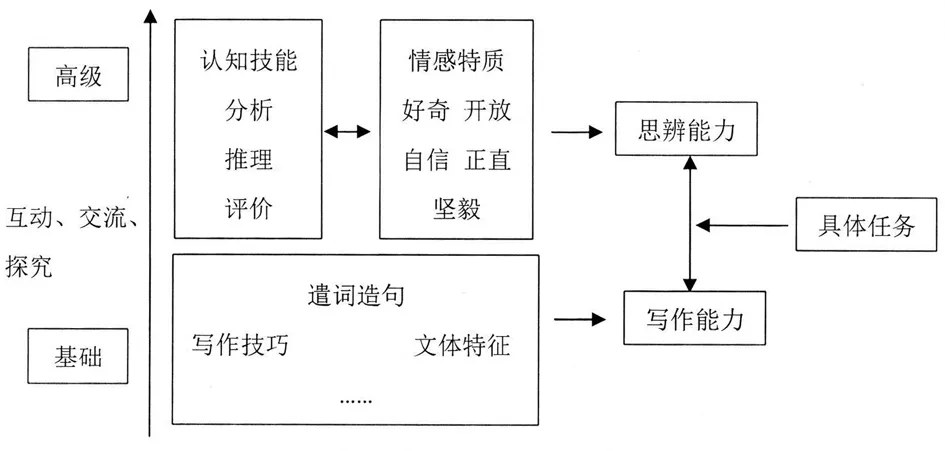

笔者根据《大学英语教学指南》(教育部2017最新版)的基本要求,结合该地区院校的特殊性,并借鉴国内学者文秋芳教授(2009)提出的思辨能力层级模型[6],尝试构建适合少数民族地区大学英语写作课程教学中思辨写作能力培养框架(参见图1)。

图1 英语思辨性写作能力培养基本框架

大学英语写作课堂中的思辨能力培养具有双重目标,其一是初步完成学生基础学科之读写课程的训练,夯实基本功;其二是语言与知识的融合式学习,提升学生思辨性写作能力。

(一)本框架构建的理论依据

1. 任务型教学法(Task-based approach)。该教学法以“任务”为核心,学生通过基于任务的学习,在互动、协商中促进认知能力以及语言能力的共同发展[7]。教师需要转变角色,不再是发号施令者,而要学会倾听、提出问题,引导学生寻求原因、深入思考、积极讨论、进行有效的比较和对比等。

2. 建构主义理论(Constructivism)。建构主义理论的一般目标是鼓励学习者对积极的意义或知识进行建构,成为能自我调控之人。建构主义强调通过有意义的社会交际(师生互动、生生互动),建构新知识。学习是一项社会活动,如果不能将旧知识联系起来,也就不能习得新知识;如果不能与他人进行有效地交流,也就不会达到持久学习的目的[8]。在建构的过程中,学习者不仅能提高语言能力,而且能提高思辨能力。

3. 人文英语教育论(Liberal English education)。人文教育理论(2017)[9]是孙有中教授最新提出的“以思辨为中心的教学”理论,它要求语言技能课须与人文教育紧密结合起来,“内容与语言融合式学习”,最终目标是实现语言能力和思辨能力的融合发展。

(二)本框架设计特点

1. 体现循序渐进的认识规律。根据Bloom的认知分类,认知技能是从低级逐渐向高级发展的,因此学生的思辨能力也应从基础技能(如记忆、理解)逐步提升到高级技能(如分析、推理)。思辨性写作能力是建立在英语语言表达等基本技能的基础上的。舍此,思辨性写作能力的提高只会成为无源之水、无本之木。因此,写作的基础技能训练是本框架之基本。

通过记忆、阅读、理解与写作和思辨相关的知识,尝试应用所学去写作。这就很好地弥补了学生,尤其是少数民族学生英语基本功整体较为薄弱的问题,为英语表达能力、思辨能力的发展打下基础。

2. 体现认知和情感关系规律。认识与情感密不可分、相互依赖。思辨技能的训练可以提高学习者的思维水平,而对情感特质的培养可以使学习者保持开放的心态、具有广阔的胸襟。这对少数民族学生而言也是尤为重要的。因此,在写作教学中,只有同时考虑到这两个方面,才有可能成功地培养出具有思辨能力的学习者。

3. 体现知识学习与思辨性写作能力发展相互促进规律。有研究表明,学习者在探究知识的过程中可以更有效地发展语言能力[9]。也就是说,英语思辨性写作能力的培养与英语语言知识学习是不可分割且相互促进的,英语语言知识学习是思辨性写作训练的基础和工具,思辨性写作反过来又能提高英语写作水平。

四、实施策略

(一)调整课程教学课时

调整课程教学时数,适当加大写作课程教学课时比例。人文通识教育的核心就是大量阅读与大量写作①。因此,笔者认为,在课程总课时数不变的情况下,精读课与写作课教学时数的比例应为2:1。增加写作课程教学时数是思辨性写作能力培养的时间保障,舍此,思辨性写作能力的培养也就无法从根本上取得突破。

(二)设置思辨性写作教学研究工作坊

考虑到学生整体英语水平比较薄弱,尤其是少数民族学生基本功较差,教师团队可开设思辨性写作研究工作坊。工作坊即是教师团队共同研究探讨思辨性写作能力培养等问题,也可为学生思辨性写作实践准备充足而新颖的材料,如难度适当的多种写作文体,并具有层级性特征等。工作坊也可特设少数民族学生写作教学研究工作室,充分考虑他们思维上的特点和多语言的优势,以便更好地因材施教。

(三)改变传统的英语写作课程教学方法

传统的英语写作课程教学程式是,教师讲解写作技巧——学生写作一稿——教师批改一稿。显然,这样的教学方法忽略了在写作过程中培养学生创造性构思和反思能力。思辨性写作能力形成和发展贯穿写作过程始终,离不开学生写作实践的训练,更需要教师写作技巧讲解及习作点评等。但是,如果把这些内容都放在课堂上来学习是不现实的,至少时间上难以保证。

因此,在互联网+的时代,我们提出线上学习方法。即教师以微课视频讲座的形式呈现,主要是指导学生课后自主学习。主要包括三个方面的内容:一是讲解与写作相关的知识点,如写作的基本理念、写作的概念和技巧等;二是阐述与思辨相关的知识点,如思辨的定义、训练思辨的方法等;三是解释如何运用思辨技能提高思辨能力,如何运用评价标准来评价习作等。

(四)实践思辨性写作课程教学结构

构建理论框架的最终目的是在实践教学中促进学生思辨性写作能力发展。这个最终目的的实现有赖于具体的写作课程教学过程中实践思辨性写作课程教学结构(见图2)。

图2 英语思辨性写作课程教学结构

思辨性写作课程教学结构可分为三大板块:课前讨论(对自学视频中所遇到的重、难点问题进行讨论、答疑)——写作前以思辨为导向的活动——写作实践及习作后互评。三大板块环环相扣,互相联系,缺一不可。

思辨性写作过程是通过彼此关联的三大基础活动来完成的,这些活动的有效性程度直接影响着思辨性写作水平。

一是课前阅读任务。有研究表明,阅读和写作关系密切、互为促进,密集型、真实性的阅读任务对语言发展有显著影响,并且有益于学生思辨能力的培养[1][10]。这项任务学生可在课前自主完成,教师将有关材料以电子版形式发至学习群中。

二是写作前思维的拓展。头脑风暴和同伴互评是很重要的思维拓展活动,有益于观点的形成和评估[11][12][13]。

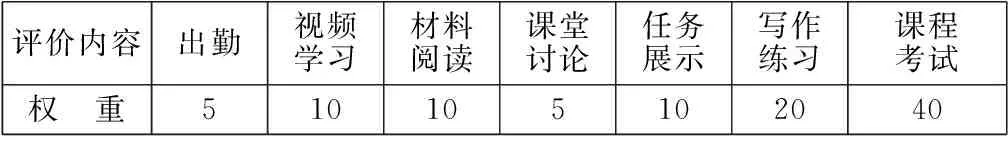

三是写作实践是基于写作任务要求独自完成习作。写作后的同伴互评是同学之间对相互之间的思辨性习作作品的相互学习、取长不短的过程。因为,我们既要重视习作结果的评价,又不能忽视写作过程的评价。学生的思辨性写作不是为写作而写作,更重要的是通过主题确定、论点提炼、论据选择和论述通达、严谨等思辨性写作过程来实现英语思辨性写作能力的发展。因此,设计出科学合理且又能促进思辨性写作能力发展的评价体系尤为重要。基于这种认识,我们初步提出学生思辨性写作评价内容及权重(见表1)。

表1 学生思辨性写作评价表

值得指出的是,课堂讨论和任务展示可以以小组的形式进行,其中小组中的每一个成员都要进行任务展示,让每一位同学都能真正参与其中。

五、结语

英语思辨性写作课程教学,旨在通过为学生创造尽可能多地运用英语思维,以及师生、生生间合作探究互动,达到他们在完成特定写作任务的过程中不断提高语言表达和思辨能力。我们认为,在少数民族地区高校实践英语思辨性课程写作教学结构是提升西部地区学生英语水平的有效策略。因为,这种教学结构能够把语言学习与人文教育融为一体,实现思辨能力与语言能力的同步提高”[9]。

当然,课程教学改革和实践是一个系统工程,需要校级、院级、教研室各个层面的协调和一线教师的理解和支持,不积跬步无以至千里。我们有理由相信,只要我们始终抓住教育改革发展机遇,不忘教育初心,砥砺前行,定能培养出英语表达和思辨能力更强,更高的新一代大学生,为少数民族地区大学英语教学改革做出更大的贡献。

[注 释]

①湖南师范大学蒋洪新教授在外研社2009年度暑期研修班所作的主旨报告。