指向计算思维培养的PBL教学模式构建与实践研究

2021-10-07焦胜强

焦胜强

摘 要:项目式学习基于真实问题情境,将知识、技能和思维的发展融为一体,指向真实问题的解决,因而为学生计算思维的培养提供了有效途径。本研究在文献研究的基础上,结合高中信息技术教学实际,构建了指向计算思维培养的PBL教学模式,并以枚举算法项目“解密盛唐时期诗人之间的关系”为例验证该教学模式,实践证明,该模式能在项目问题解决中有效培养学生的计算思维能力,也为其他一线教师开展项目式教学提供有益参考。

关键词:计算思维;PBL;教学模式;高中信息技术

一、计算思维和PBL项目式教学

(一)计算思维内涵

计算思维是指个体运用计算机科学领域的思想方法,在形成问题解决方案的过程中产生的一系列思维活动[1]。自2006年周以真教授提出计算思维定义以来,诸多学者和专家从不同侧面对计算思维内涵进行了阐述,综合文献分析,本研究认为计算思维的内涵是:具备计算思维能力的学生,在学习生活中,面对实际问题能够运用算法思维、分解思维、抽象思维、概括思维、批判性思维等五个方面要素,采用形式化、模型化、自动化和系统化方式解决实际问题。

(二)PBL项目式教学

美国巴克教育研究所指出,PBL是一套系统的教学理念方法,是对复杂真实问题的探究过程,也是精心设计项目作品、规划和实施项目任务的过程[2],在这个过程中,学生能完成知识建构和技能培养。北师大刘儒德教授认为,PBL是以问题为引导,学生围绕问题开展一系列学习活动,从而发展学生的思维策略,培养他们解决问题的能力[3]。一般来说,项目教学流程由确定项目主题、制定计划分工、确定项目方案、协作探究实践、项目成果交流、项目总结评价等六个部分组成[4]。通过文献梳理并结合教学实际,本研究认为项目教学是指以解决问题为导向,通过小组合作的形式开展新知学习、设计项目方案、探究实践来进行学科知识学习,发展创新思维的一系列学习活动。

(三)PBL项目式教学对计算思维培养的支持

首先,PBL为计算思维的培养提供环境基础。计算思维旨在提升真实问题解决的能力,在PBL真实情境问题中,能有效激活并调整学生的前置知识,让学生在创造性地、灵活的迁移应用所学知识的同时,实现计算思维的培养目标。其次,PBL为计算思维的培养提供操作过程。面对PBL一系列整合任务,以小组合作的形式,充分运用抽象、分解等计算思维的思想方法,各个击破解决子问题,在问题解决中进一步内化提升计算思维能力。

二、指向计算思维培养的PBL教学模式构建

(一)指向计算思维培养的PBL教学模式整体构思

本研究参考PBL的一般流程,在计算思维内涵理解的基础上对信息技术教学过程进行分析思考,循着从学习内容设计到教师的教学设计、学生的学习设计,最后内化为学生计算思维的培养的思路,建构更符合教学实践的教学模式。该模式从内而外分三层构成。第一层是教学内容,阐释以项目为统整的教学内容组织设计;第二层是基于PBL阐述教师的教与学生的学两方面流程,并形成多轮迭代的学习循环;第三层是计算思维指向层,阐明最终需要达到的高中生计算思维培养目标。

(二)指向计算思维培养的PBL教学模式步骤

该教学模式将计算思维训练提升与项目教学过程有效融为一体,计算思维既是解决问题时的思想方法指导,又是项目学习的目的。其步骤为:1.教师先明确项目主题,以项目统整教学内容,然后创设真实问题情境,呈现问题并设置问题切入口。学生进入情境,明确问题目标。这一阶段培养学生直观感知情境问题,明晰问题任务,培养学生于真实情境中抽象问题本质的能力。2.教师基于项目主题及教学目标,结合项目任准备好相关的学习资源,这有利于促进学生多通道、多角度、多元化生成新知,也为后续活动探究提供载体。然后对将要学习的新知识技能做出示证,为分析问题、设计问题解决方案做好铺垫。学生积极参与新知学习,分小组头脑风暴界定问题。这一阶段旨在培养学生合作学习、抽象问题本质的能力。3.针对上一阶段界定出的关键问题,小组研讨对话,形式化分解为子问题,同时关注问题分解的逻辑关系,综合各子問题的解即得整个项目问题的解决方案。教师则准备好相关支架(如流程图等),辅助问题分解,并进行方法思路指导。这一步骤通过小组讨论思辨、统筹分析问题,培养学生批判性思维、算法思维、问题分解的能力。4.根据制定的算法方案,小组分工,探究实践解决各个子问题,并反复调试改进,优化算法。教师充分关注学生解决问题的过程,收集阶段性作品成果,进行过程性评估。并在巡视观察时,及时评估指导。这一步骤通过探究实践,培养学生的批判性思维、算法思维以及问题解决能力。5.教师组织学生分小组进行展示交流,分享项目活动中遇到的主要困难及解决思路,总结项目经验,然后教师创设新的类似问题情境,引导学生将问题解决方法思路迁移运用到新情境问题解决中,培养提升学生的概括、迁移思维能力。

三、指向计算思维培养的PBL教学模式实践探索

根据指向计算思维培养的PBL教学模式流程设计,结合项目实施过程中还需注意的问题,以高中信息技术枚举算法项目“解密盛唐时期诗人之间的关系”为例进行说明。

(一)创设情境呈现问题,进入情境明确问题。

首先,教师根据课标及学科教学内容,确定项目核心为枚举算法的基本思想和程序实现,明确学业要求为1.了解枚举算法,能用流程图描述该算法;2.理解枚举算法的编程实现过程;3.认识枚举算法在学习生活中的应用价值。其次,由学生熟识的朋友圈点赞和微博@判断两人的关系入手,创设情境,引入古代诗人之间的关系判断(写信、题诗……),最后呈现项目问题:“解密盛唐时期诗人之间的关系”。学生进入问题情境,根据研究范围为盛唐诗人,结合学过的文史知识或查阅资料,明确项目问题为在《全唐诗》中梳理杜甫、李白、王维、孟浩然等几位诗人之间的关系。由此,学生在独特的情境中抽象出项目任务,明确问题。

(二)准备资源示证新知,划分小组界定问题。

教师准备好相关素材资源及数字化学习环境,如:《全唐诗》文档、学习任务单并安装好Python编程环境。然后以查找盛唐时期诗人杜甫@李白的关系为例,讲授演示通过文档的“查找下一个”方法手动查找两人关系(如查找杜甫写的诗中,题目或诗句中出现李白)。学生以小组为单位,分工合作,在限定时间内(如3分钟)通过唐诗文档查找出“杜甫、李白、孟浩然、王维、贺知章”五人间的关系,统计符合条件的个数并将其题目和相关诗句填在任务单上,并绘制诗人关系图,以找到个数多的小组获胜。通过该项目热身,让学生初步认识枚举算法的基本思想,即针对要解决的问题,逐一列举它所有可能的情况,逐一判断哪些符合问题所要求的情况,从而得到问题的解。由此,界定、抽象出项目解决的关键问题:1.逐一列举,2.逐一判断。

(三)问题分解制定方案,提供支架方法引导。

项目热身从人工枚举入手,既让学生对枚举算法原理有了初步理解,又让学生感受到枚举算法在实际生活中应用的普遍性。但鉴于人工方法速度慢,难于应对数据量大的全唐诗查找,学生自然想到利用计算机来解决问题。因而将人工枚举思想自然地类比到计算机的枚举思想,通过小组头脑风暴,教师收集问题,经判断、选择、问题转化,师生一起将关键问题以计算机能处理的方式,形式化分解为三个子问题:一是查找诗人关系的范围和对象(唐诗库,诗人甲、诗人乙),二是确定诗人之间有关系的条件(诗的作者是甲且题目或诗句中有乙),三是查找结果(满足条件的唐诗数量累加)。结合教师提供的流程图工具,小组合作,画出每一子问题对应的流程图模块,然后将其归结成整个项目问题的解,得出项目问题解决方案,如图1所示。这一阶段让学生通过头脑风暴形式化分解问题,用流程图工具按子问题模块逐一描述计算机求解诗人关系的枚举算法步骤,有利于培养学生分解问题的能力,深入理解算法步骤在计算机解决问题中的作用,培养学生的算法思维能力。

(四)探究实践调试修改,观察取证评估指导。

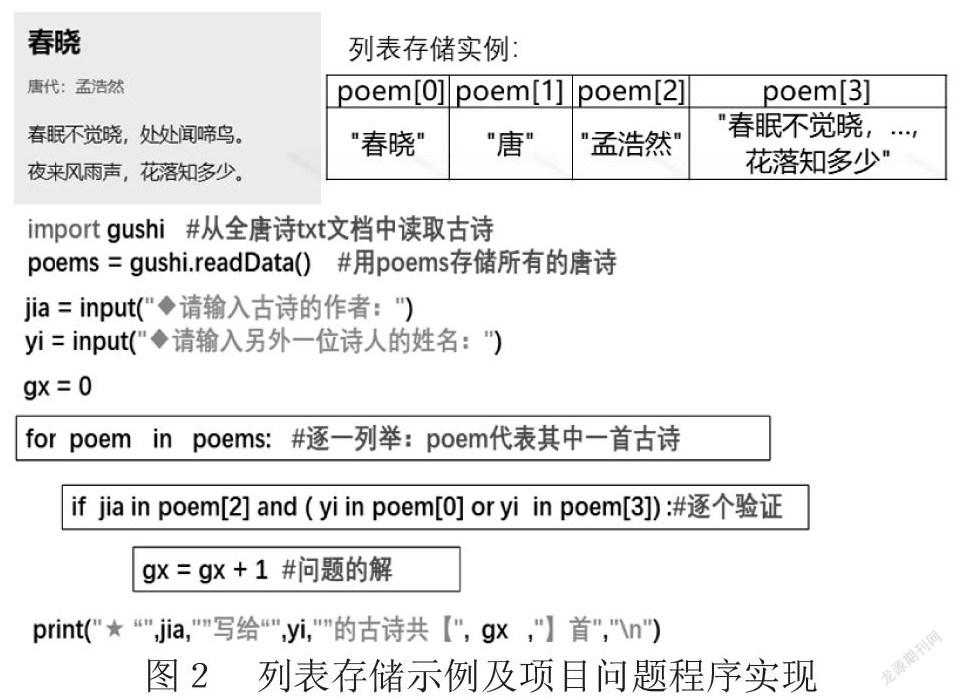

根据上述设计好的项目问题解决方案,本阶段的主要任务是参照流程图,选用合适的数据类型(如列表)编程实现。若考虑到整个程序编写难度较大,难以在短时间内有效突破难点,也可设计半成品程序,如图2所示,将加框处代码挖空,指向枚举算法的三个关键点:“枚举范围”“枚举对象”“验证条件”,学生通过小组合作、探究实践补全半成品的程序,关注枚举算法的核心实现,教师巡视观察,收集学生的阶段性成果,為过程评价做好准备。同时针对学生常见的错误进行指导(如验证条件编程时,计算机对逻辑连接词not、and、or的执行有先后顺序,故需要在合适的位置加括号)。本阶段通过编程并调试实现算法,既培养了学生解决问题的算法思维能力,也让学生从技术学习回归到真实的问题解决中,给了学生一种基于数据研究唐诗的视角,激发他们后续综合应用语文、历史等学科知识进行深入探索研究的兴趣。

(五)展示交流迭代迁移,组织评价项目总结。

项目问题编程实现后,教师组织学生分小组进行汇报分享。各小组阐述项目实施中遇到的最大困难及解决办法,学生在汇报和倾听其他小组分享时,反思并借鉴他人经验,进一步提升自己的知识技能,丰富问题解决经验。随后教师根据项目实施中学生的知识技能掌握情况以及阶段性成果,进行项目总结性评价,引导学生思考枚举算法的适用特点。然后,为了进一步促进学生对新知的应用,帮助学生对枚举算法有更全面的认识,教师创设新的类似问题情境,引导学生将问题解决方法思路迁移运用到新情境问题解决中(如同时梳理三位诗人的关系,引入三重循环的研究),培养提升学生的概括、迁移思维能力。

结束语

本研究根据课标及其他文献分析,梳理了计算思维内涵和项目学习理论,并结合高中信息技术教学实践,构建了指向计算思维培养的PBL教学模式,并以枚举算法实例项目“解密盛唐时期诗人之间的关系”为例验证该模式的有效性。研究发现,指向计算思维培养的PBL教学模式,能有效整合课堂教学内容,在项目问题解决过程中,提升发展高中学生的计算思维。此外,信息技术核心素养涵盖信息意识、计算思维、数字化学习与创新以及信息社会责任,学科教学不仅是教会学生运用计算思维解决问题,还要求发展核心素养的其他三个方面,因此,如何在不同项目的学习中落实多方面核心素养的培养,值得进一步研究。

参考文献

[1]刘晓玉.面向计算思维培养的中学信息技术PB教学模式研究[J].中国信息技术教育,2018(1):34-36.

[2]钟秋琴.基于项目学习的高中生计算思维发展策略研究[J].教育信息技术,2019(12):27-29.