外加电场对静电流化床中颗粒运动与床层粘壁的调控机制

2021-10-04黄正梁张鹏杨遥任聪静王靖岱阳永荣

黄正梁,张鹏,杨遥,任聪静,王靖岱,阳永荣

(1 浙江大学化学工程与生物工程学院,浙江杭州 310027;2 浙江大学化学工程联合国家重点实验室,浙江杭州 310027;3 浙江省化工高效制造技术重点实验室,浙江杭州 310027;4 浙大宁波理工学院,浙江宁波 315100)

引言

流化床因具有高的热质传递效率,被广泛应用于烯烃聚合、煤燃烧、生物质燃烧、造粒及干燥等工业过程。在流化床中,流化气使颗粒悬浮[1],颗粒的运动特征显著影响着床层内的流体力学参数,如颗粒温度、颗粒停留时间、气固接触效率等[2]。因此,研究流化床内的颗粒运动行为,建立颗粒运动行为的调控方法具有重要意义。

在鼓泡流化床中,颗粒运动的动力主要来自于气泡,颗粒运动的强度受到气泡尺寸与气泡速度的显著影响[1]。一旦气泡的运动行为发生改变,颗粒运动也随之改变。现有研究表明,外加电场具有调控气泡尺寸的能力。Wittmann 等[3-4]发现二维流化床中的气泡会在外加直流电场作用下发生变形,van Willigen 等[5-7]发现二维/三维流化床中的气泡尺寸会在外加交流电场作用下显著降低。本团队的前期研究结果表明,在有静电存在的流化床中(简称静电流化床),外加直流电场对气泡尺寸的影响与场强有关[8]。在高场强条件下,与前人的研究结果一致,直流电场会导致气泡尺寸减小;而在低场强条件下,带有静电的颗粒会受到库仑力的影响发生定向迁移,从而使得气泡尺寸增加。然而,目前鲜有研究在上述研究的基础上进一步揭示外加电场对静电流化床中颗粒运动行为的影响机制。

此外,在静电流化床中,静电的存在可能会导致出现严重的床层粘壁现象[9]。以流化床聚乙烯过程为例,过量的静电累积会导致颗粒与反应器壁面之间存在高的静电力,进而引发粘壁。这些黏附的颗粒多为活性较高的催化剂细颗粒[10],粘壁发生后,这些细颗粒将在壁面继续聚合,产生局部热点,最终导致黏附的聚乙烯颗粒熔融并与其他颗粒黏附形成大的结块,严重时甚至引发反应器停车[9,11]。因此,控制颗粒粘壁对工业聚乙烯流化床的稳定运行十分重要。前人的研究结果发现,通过对器壁进行处理[11]、改变反应条件[12]、加入细颗粒[13]、增加气体湿度[14-15]、添加抗静电剂[16]、加入极性相反的电荷[14-15,17-18]等方法都有可能消除静电以避免床层粘壁。然而,这些方法因实施带来的各种问题目前仍难以直接应用于工业反应器,静电导致的床层粘壁仍然广泛存在于工业反应器中[9]。分析粘壁过程中颗粒行为的变化可以发现,粘壁的本质是静电力作用下颗粒由运动状态变为静止。因此,若改变壁面附近的颗粒运动行为,增加颗粒的脉动程度或对颗粒施加远离壁面的径向作用力将有可能达到预防床层粘壁的效果。而如上文所述[8],静电与外加电场之间的相互作用可以导致颗粒的径向迁移。因此,外加电场还有可能具备调控床层粘壁的能力。

综上,前人关于外加电场的研究多集中于探究外加电场对气泡尺寸的影响,鲜有研究进一步探究外加电场对影响气泡尺寸的颗粒运动行为的影响。因此,本文系统探究了外加直流/交流电场对静电流化床中颗粒运动的影响规律,并结合外加电场力分析揭示了外加电场在不同强度下的作用机制。此外,还在此基础上发展了一种可以有效防止床层粘壁的方法。本文的研究结果可为流化床反应器的过程强化和稳定运行提供指导。

1 实验装置与方法

1.1 实验装置与物料

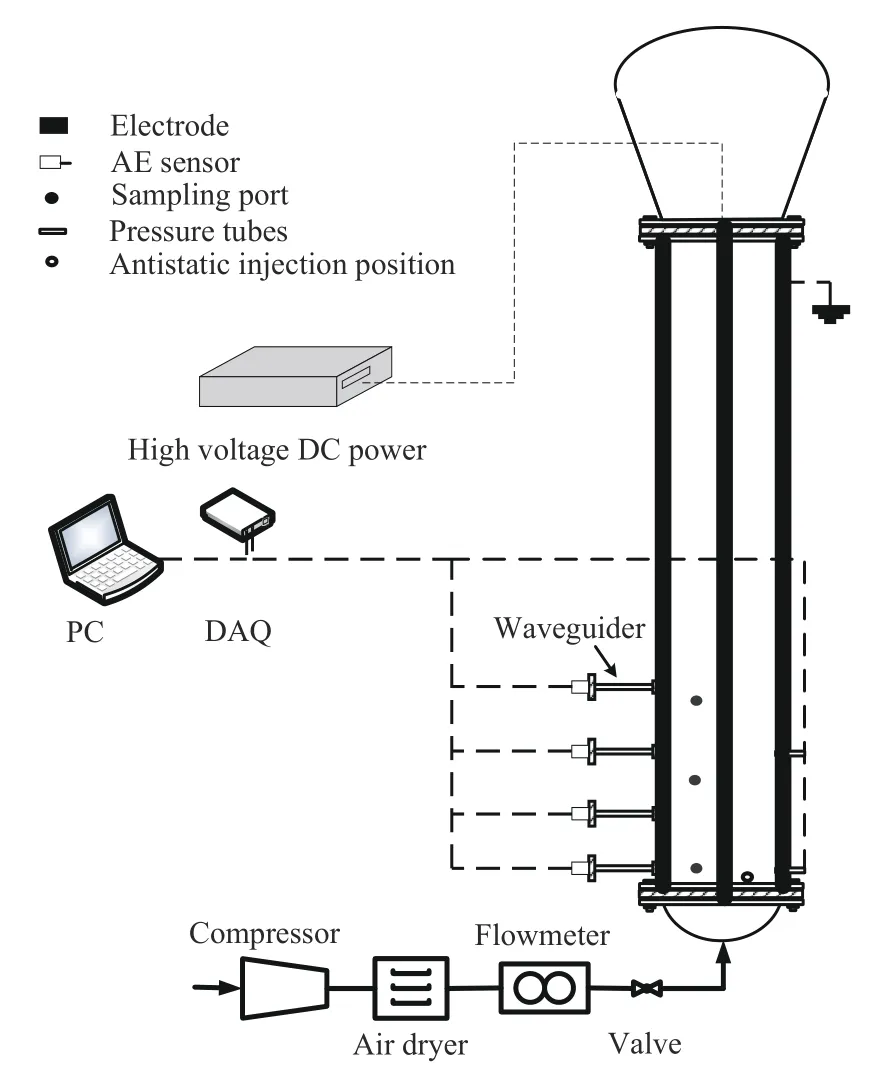

本文所用的实验装置如图1 所示,与本团队前期工作所用的装置几乎相同[8],因此该部分仅对实验装置进行简单描述。实验装置的主体部分为有机玻璃制成的流化床,其内径为80 mm,床高为1200 mm。流化床的底部设有气体分布板及空气混合室,其中分布板开有直径为1 mm 的均匀小孔,开孔率为2%。在实验时,流化气体由压缩机提供,流化气量由转子流量计控制。

图1 外加电场静电流化床冷模实验装置简图Fig.1 Schematic diagram of the external electric field enhanced gas-solid fluidized bed

实验过程中,颗粒运动行为的检测主要依赖于声发射检测[19-22]。如图1所示,沿流化床轴向设置了四个声信号检测点。最低的检测点在气体分布器上方50 mm,每两个检测点之间的距离为100 mm。预实验结果表明,流化高度约为350 mm,因此这些检测点(50、150、250、350 mm)可以覆盖全流化区域。本文采用的声信号检测与数据采集分析系统(UNIAE-2003)由浙江大学联合化学反应工程研究所自行研发。由于外加电场的存在,声信号传感器不可直接贴于壁面,因此在实验中采用导波杆(圆柱状有机玻璃杆,直径8 mm,长150 mm)使声波传感器远离床层壁面[23]。除了声发射检测,本工作使用的检测方法还包含压力脉动检测与荷质比检测。压力脉动的测量点分别位于气体分布器上方10 mm和200 mm 处。荷质比检测的取样口(直径9 mm)分别位于气体分布器上方15 mm 和150 mm 处。关于上述检测系统的详细描述可见本团队前期工作[8]。

外加直流/交流电场通过直流/交流电源(大连鼎通科技发展有限公司)与两电极实现。电极由两部分组成,分别为固定于流化床中心且与流化床等高的直径3 mm 的铜线及紧贴于流化床内壁面的厚度0.2 mm 的铝箔。本文所采用的交流电源为50 Hz的正弦交流电源,其输出波形为正弦波,频率为50 Hz。

本文所采用的颗粒为聚乙烯颗粒,其平均粒径为666 μm,密度为918 kg/m3,属于Geldart B类颗粒,起始流化速度为0.24 m/s。流化气体为湿度低于10%的干燥空气。本文采用AtmerTM163 作为抗静电剂(主要成分为烷基胺聚氧乙烯醚,密度为0.86 g/cm3,沸点为380~400 K)。在需要消除床内静电时,通过注射器将AtmerTM163 经预留的注入口(直径2 mm,位于分布板上方5 mm)缓慢注入床层。

1.2 实验方法

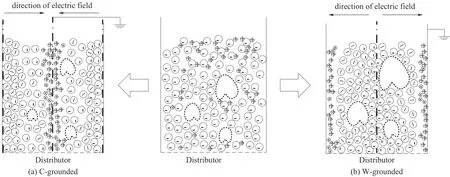

本文考察了三种不同形式外加电场对流化床内颗粒运动的影响,分别为由床层壁面指向床层中心的直流电场、由床层中心指向床层壁面的直流电场和50 Hz 的正弦交流电场。不同方向的直流电场由不同的电极连接方式决定,当产生由床层壁面指向床层中心的直流电场时,将铝箔电极连接于高压直流电源的高压输出端,而床层中心的铜线电极则接地。而当产生由床层中心指向床层壁面的直流电场时,电极连接方式则与上述连接方式相反。当产生交流电场时,铜线电极与铝箔电极分别连接于高压交流电源的两个输出端。除了外加电场有所不同,其余的实验操作则基本一致。每次实验前均先采用干燥空气吹扫流化床10 min,并将聚乙烯颗粒在烘箱中干燥12 h。这些操作保证了相对干燥的操作环境以便于产生静电。然后,在流化床内加入0.5 kg预先干燥过的聚乙烯颗粒(静床高为247 mm),同时调节表观气速为0.55 m/s。声信号的采集频率为500 kHz,采集时长为2 s/5 min。此外,当需要采集压力脉动信号时,其采样频率为400 Hz。

为了研究外加电场对静电流化床内颗粒运动的影响,首先使流化床内的颗粒在指定气速下流化30 min 以达到饱和带电,然后调整电源至指定电压值,使饱和荷电的流化床层在此电压下继续流化30 min,并在此期间连续采集外加电场作用下流化床层各位置的声信号(采样时间为2 s/5 min)。实验过程中的指定电场强度分别为0.5、1.0、1.5、2.0 与2.5 kV/cm。声信号测量完毕后,立即关闭流化气体并除去颗粒。然后收集黏附在流化床内表面上的颗粒并称重,以分析外加电场对颗粒粘壁的影响。

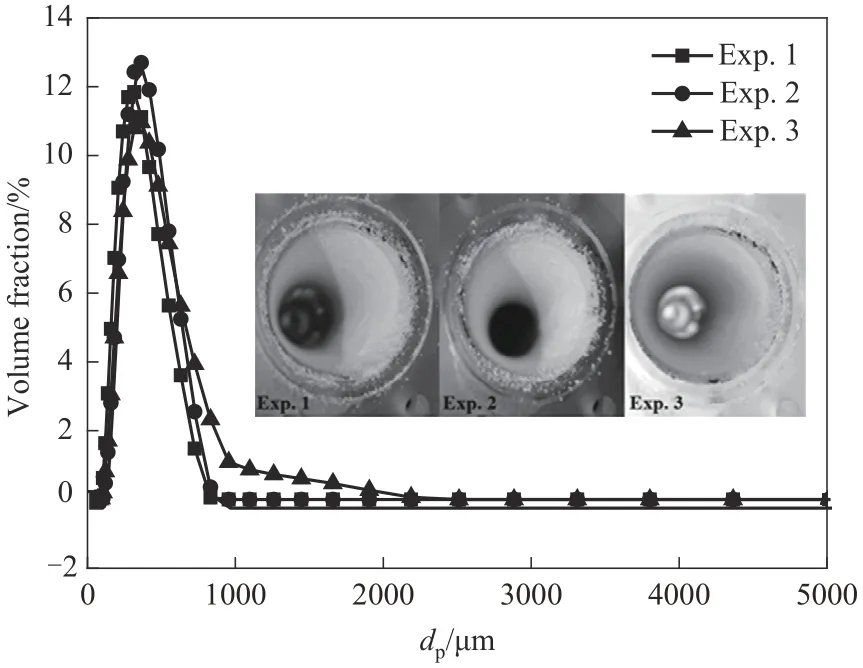

为了验证实验方法具有可重复性,按照上述方法在同一气速、无外加电场时重复进行了3次实验,3 次实验所得的床层粘壁情况如图2 所示,3 次实验中粘壁颗粒几乎布满整个流化床壁面,高度均约为300 mm。进一步,将收集到的粘壁颗粒称重得到其质量分别为57.8、60.7 及55.4 g,相对偏差仅为5%。采用马尔文激光粒度仪对收集得到的粘壁颗粒的粒径进行检测,可知3 次收集得到的粘壁颗粒的粒径分布也较为一致。因此,在本实验中,床层粘壁具有可重复性,本文所用的收集粘壁的方法具有可行性。

图2 无外加电场流化床中粘壁颗粒的粒径分布Fig.2 Particle size distribution of wall sheeting in the fluidized bed without electric fields

2 结果与讨论

2.1 外加直流电场对颗粒运动的影响

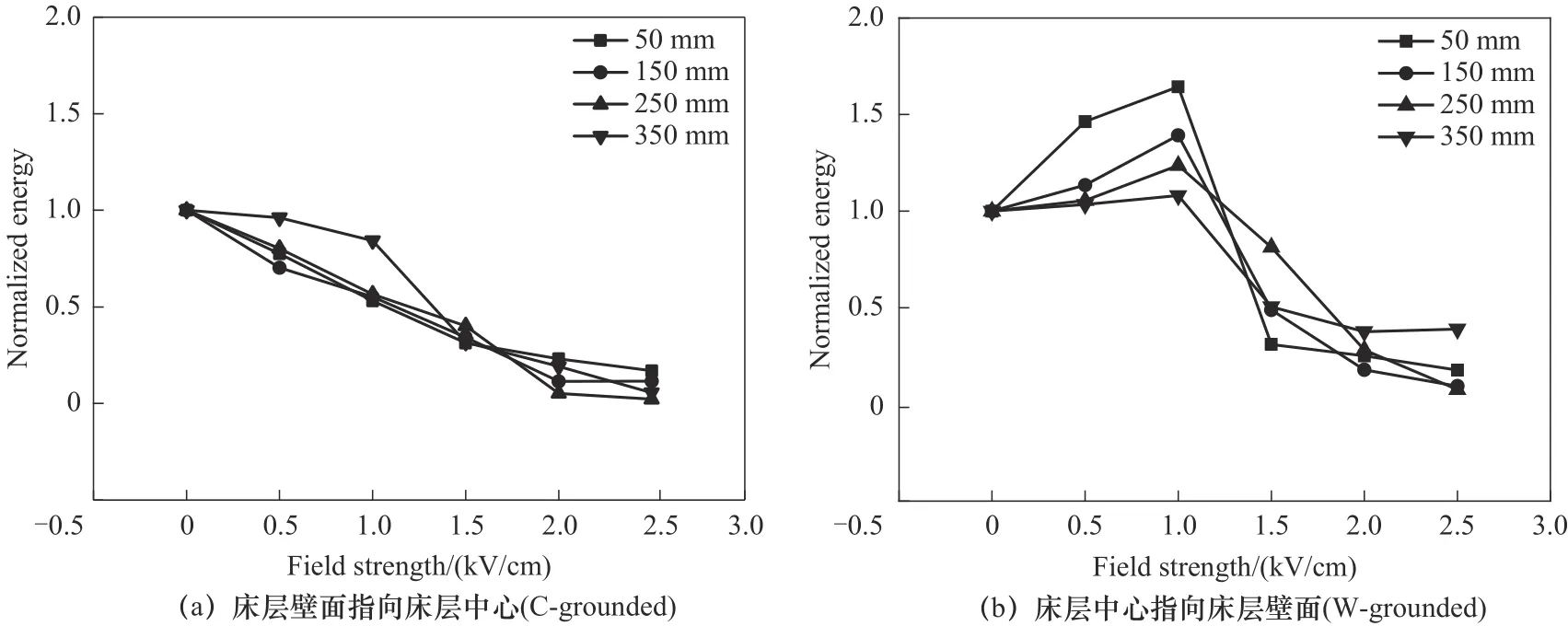

声能量可以直接表征流化床内颗粒的运动强度[24-25],声能量越大,颗粒运动强度越大,反之亦然。图3为不同方向外加直流电场作用下不同轴向高度标准化声能量随电场强度的变化(以电场强度为0 kV/cm 为基准)。图3 的结果表明,外加直流电场的方向不同,其对流化床内不同位置颗粒运动强度的影响不同。当外加电场的方向由床层壁面指向床层中心[图3(a)]时,流化床内四个检测位置的颗粒运动强度均随着电场强度的增加而逐渐降低。然而,当外加电场的方向由床层中心指向床层壁面[图3(b)]时,流化床内颗粒运动强度随着电场强度的增加先增后减,在0~1.0 kV/cm 的电场强度范围内,颗粒运动强度随着场强的增加而增加,但当电场强度大于1.0 kV/cm 时,颗粒运动强度则随着场强的继续增加而逐渐降低。

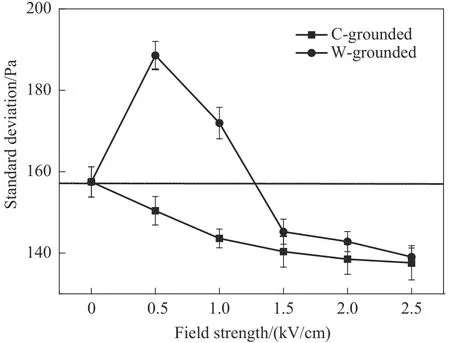

在鼓泡流化床中,颗粒运动主要受到上升气泡的影响,颗粒运动强度取决于气泡尺寸[26]。因此,为了对图3 中的结果进行解释,需要探究直流电场对气泡尺寸的影响。气泡尺寸可由床层压力脉动的标准差进行表征,图4 给出了不同方向外加直流电场作用下床层H=200 mm 处的压力脉动标准差。对比图3 与图4 可以发现,声能量与压力脉动标准偏差的变化趋势几乎相同。在床层中心指向床层壁面的外加直流电场作用下,气泡尺寸在电场强度小于1.0 kV/cm时相比于无外加电场时显著增大,导致了颗粒运动强度的增加;而在电场强度大于1.0 kV/cm时气泡尺寸随场强增加而减小,颗粒运动强度也相应减小。在床层壁面指向床层中心的外加直流电场作用下,气泡尺寸随着电场强度的强加持续降低,导致颗粒运动强度持续减弱。

图3 不同轴向高度声能量随外加直流电场强度的变化Fig.3 Variations of acoustic energies with the field strength under effects of DC electric field with different directions

图4 不同方向外加直流电场作用下床层H=200 mm处压力脉动标准差Fig.4 Variations of the standard deviation of pressure fluctuations with the field strength under effects of DC electric field with different directions(H=200 mm)

本团队前期工作表明,直流电场对静电流化床的影响由外加电场力决定[8]。在低场强条件下,库仑力主导外加直流电场的作用,使得颗粒发生定向迁移;而在高场强条件下,极化力起主要作用诱发颗粒团聚。在本文的操作条件下,库仑力与极化力占主导的转变点位于1.0~1.5 kV/cm 之间。基于上述分析,不同方向的外加直流电场对颗粒运动强度的影响可进一步解释如下。

当场强低于临界场强,静电与外加电场相互作用产生的库仑力占主导,使得颗粒沿电场方向发生定向迁移,而库仑力的方向则取决于电场方向与颗粒带电极性。在本文的操作条件下,荷质比检测表明流化后的聚乙烯颗粒主要带负电,而这一结果也与Rokkam 等[27]的结果相同。因此,库仑力对颗粒运动的影响可以通过图5进行示意。在由床层壁面指向床层中心的外加直流电场中,流化床内大多数带负电的流化颗粒在由床层中心指向床层壁面的库仑力作用下向壁面移动并在壁面附近聚集,最终使得流化床层中心区域乳化相的颗粒浓度降低[图5(a)]。结合两相理论,当流化床中心流化区的颗粒浓度降低,则乳化相的空隙率增加,更多的流化气体进入乳化相使得气泡尺寸减小,颗粒运动强度降低。而在由床层中心指向床层壁面的外加直流电场中,流化床内大多数带负电的流化颗粒将受到由床层壁面指向床层中心的库仑力,从而往床层中心移动,使得流化床层被压缩,床层中心区域乳化相的颗粒浓度增加[图5(b)]。考虑到流化床内的气泡在上升的过程中,总是向床层中心区运动并发生聚并,因此由两相理论可知,当床层中心区域乳化相颗粒浓度增加时,则乳化相的空隙率降低,更多的流化气体进入气泡相使得气泡尺寸变大,颗粒运动强度增加。当场强大于临界场强,无论电场方向如何,极化力均占据主导。依据文献,极化力会诱发颗粒团聚,并使气泡尺寸减小[7,28]。

图5 库仑力作用下的颗粒迁移Fig.5 Particles migration under the effects of Coulombic forces

He等[20]与Dong等[22]发现气固体系内的声信号可在频域上分成两部分:颗粒-壁面碰撞(0~60 kHz)与颗粒-壁面摩擦(60~120 kHz)。显然,在流化床中,颗粒-壁面碰撞主要来自颗粒的径向运动,而颗粒-壁面摩擦则是主要来自颗粒的轴向运动。因此,本文采用与He 等及Dong 等相同的方式,通过对声信号进行小波分解,从原始信号中分别获取颗粒-壁面碰撞与摩擦的能量分率,进一步对外加电场作用下静电流化床内的颗粒运动方式进行研究。

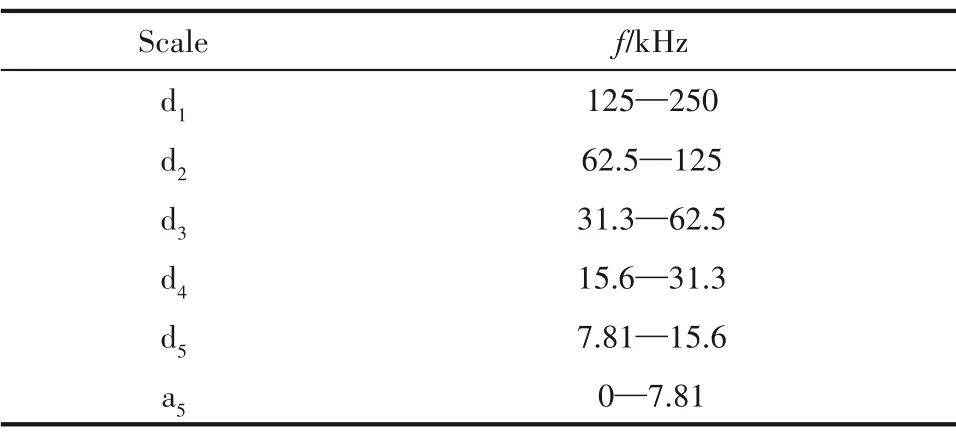

分析时,首先对声信号进行5尺度小波分解,各个小波尺度所对应的频率范围见表1。由表1可知,5尺度小波分解后,第1、2小波尺度所对应的频域范围为250~62.5 kHz,第3、4小波尺度所对应的频域范围为62.5~15.6 kHz,因此可以认为第1、2小波尺度所对应的信号代表了颗粒与壁面的碰撞,而第3、4小波尺度所对应的信号代表了颗粒与壁面的摩擦。即颗粒-壁面碰撞能量分率为第1、2小波尺度能量分率之和(Dc),颗粒-壁面摩擦能量分率为第3、4 小波尺度能量分率之和(D)f,而Dc/Df则表征了颗粒-壁面碰撞与颗粒-壁面摩擦之比。当Dc/Df大于1,表明颗粒-壁面碰撞占主导;反之,则颗粒-壁面摩擦占主导。

表1 声信号5尺度小波分解对应的频率范围Table 1 The frequency range of various levels after 5 scales wavelet decomposition

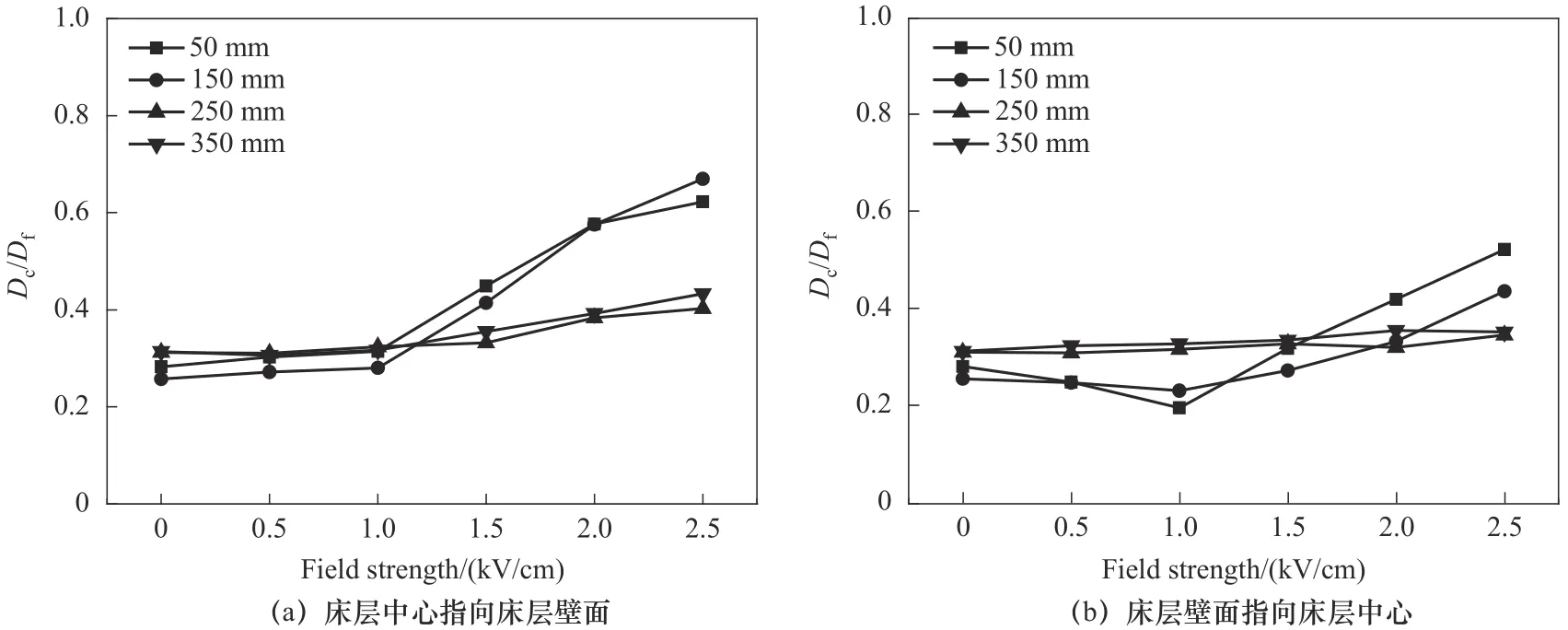

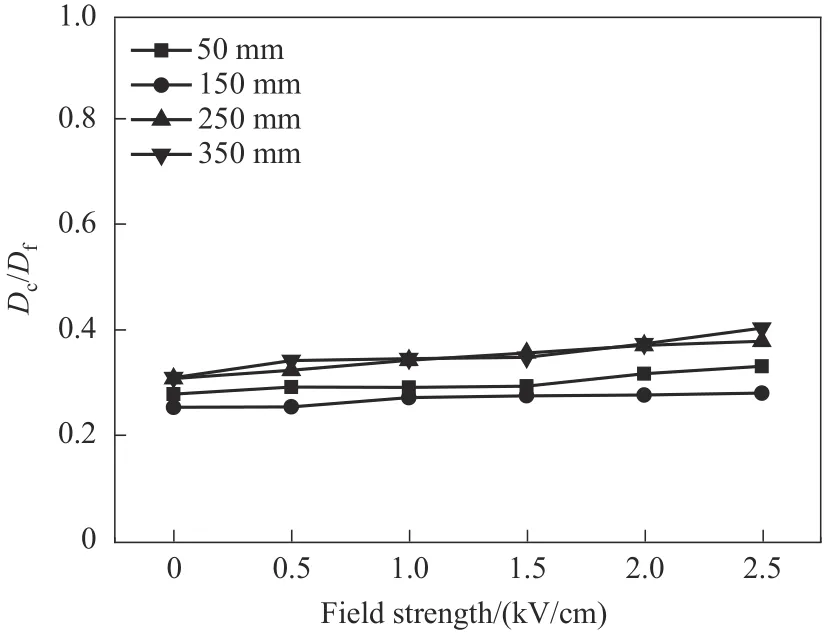

图6 给出了不同方向、不同强度外加直流电场作用下,颗粒-壁面碰撞与颗粒-壁面摩擦的能量分率之比。由图可知,无论是否施加外加直流电场,流化颗粒与壁面的主要接触方式均为颗粒-壁面摩擦,颗粒的主要运动方式始终为轴向运动。这是由于在鼓泡流化床中,颗粒运动的主要动力来源于气泡的上升,因此颗粒的主要运动方向为与流化床壁面平行的竖直方向,即颗粒与壁面接触始终由摩擦主导。添加外加直流电场后,不同位置处Dc/Df随场强的变化规律不同。在床层上部(距分布板250 mm与350 mm 处),Dc/Df并未受到外加电场的显著影响,这可能是因为流化床上部颗粒运动的混乱程度较底部更强,其颗粒-壁面作用方式不易受外场的影响。而在床层中下部(距分布板50 mm 与150 mm处),外加直流电场显著改变了Dc/Df,且电场方向不同,外加电场的作用不同。在由床层壁面指向床层中心的外加直流电场中,床层中下部Dc/Df随着电场强度的增加而增加,颗粒的径向运动增强,而轴向运动减弱,且当场强大于1.0 kV/cm 时,Dc/Df显著增加。在由床层中心指向床层壁面的外加直流电场作用下,当电场强度小于或等于1.0 kV/cm 时,床层中下部Dc/Df随着外加电场强度的增加而逐渐降低。而当电场强度大于1.0 kV/cm时,这一变化趋势发生了扭转,床层中下部Dc/Df随着外加电场强度的继续增加而逐渐增加。可以看出,上述变化趋势与上文对于直流电场的作用机理分析是一致的。

图6 不同位置颗粒-壁面碰撞摩擦能量分率比随外加直流电场强度的变化Fig.6 Variations of Dc/Df with the field strength of DC electric field at different axial positions

根据上文所述的作用机理,在场强低于1.0 kV/cm时,库仑力占主导并使气泡尺寸在床层壁面指向床层中心的直流电场作用下减小、在床层中心指向床层壁面的直流电场作用下增大。由于颗粒的轴向运动与气泡尺寸直接相关,因此在床层壁面指向床层中心的直流电场作用下颗粒-壁面摩擦会减小(Dc/Df增加),而在床层中心指向床层壁面的直流电场作用下颗粒-壁面摩擦会增加(Dc/Df减小)。当场强大于1.0 kV/cm时,极化力占主导并会导致颗粒聚团。当颗粒聚团在极化力的作用下形成,气泡尺寸在显著降低,床层中下部颗粒的轴向运动减弱,Dc/Df增加。

综上,外加直流电场对静电流化床中的颗粒运动的作用机制同样遵循库仑力与极化力的竞争机制。在低场强条件下,库仑力占主导,直流电场的方向会影响其对颗粒运动的影响。施加由床层壁面指向床层中心的外加直流电场使得气泡减小,颗粒运动强度减弱,颗粒-壁面的摩擦减弱;施加由床层中心指向床层壁面的外加直流电场则使得气泡增大,颗粒运动强度增强,颗粒-壁面摩擦增强。在高场强条件下,电场作用不再受直流电场的方向影响,极化力导致的颗粒聚团总是使得气泡减小,颗粒运动强度减弱,颗粒的轴向运动减弱。

2.2 外加交流电场对颗粒运动的影响

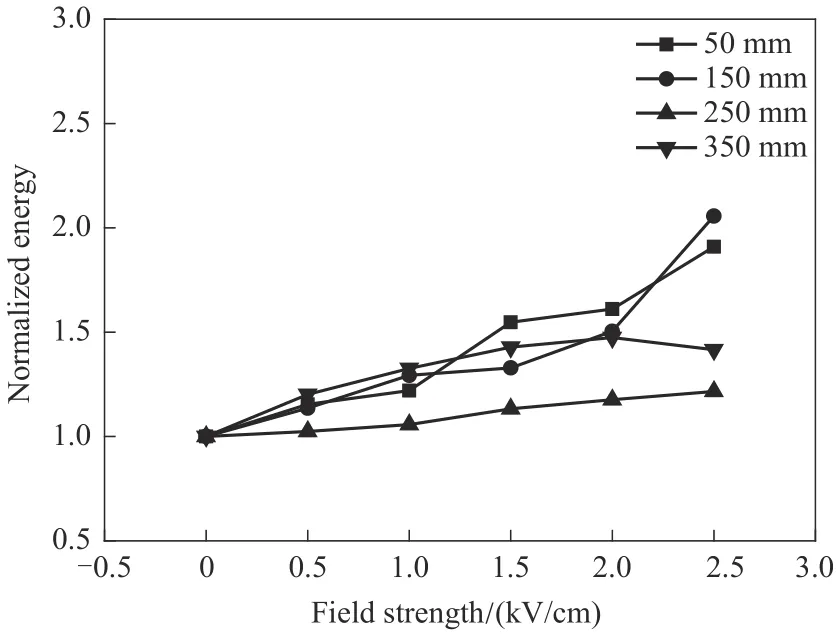

进一步研究外加交流电场对颗粒运动的影响,图7为不同轴向高度声能量随外加交流电场强度的变化。可以看出,在交流电场的作用下,流化床不同位置的声能量均随着外加电场强度的增加而增加,但床层上部(250 mm 与350 mm)颗粒运动强度的增加幅度小于床层中下部(50 mm与150 mm)。

考虑到气泡是颗粒运动的主要动力来源,本工作进一步检测了外加交流电场作用下静电流化床内气泡尺寸的变化规律,以解释图7 所示的结果。但遗憾的是,在不同场强的外加交流电场作用下,压力脉动标准差均在155~170 Pa 之间波动,并没有显示出与图7较为一致的规律。

图7 不同轴向声能量随外加交流电场强度的变化Fig.7 Variations of acoustic energy with the field strength of AC electric field at different axial positions

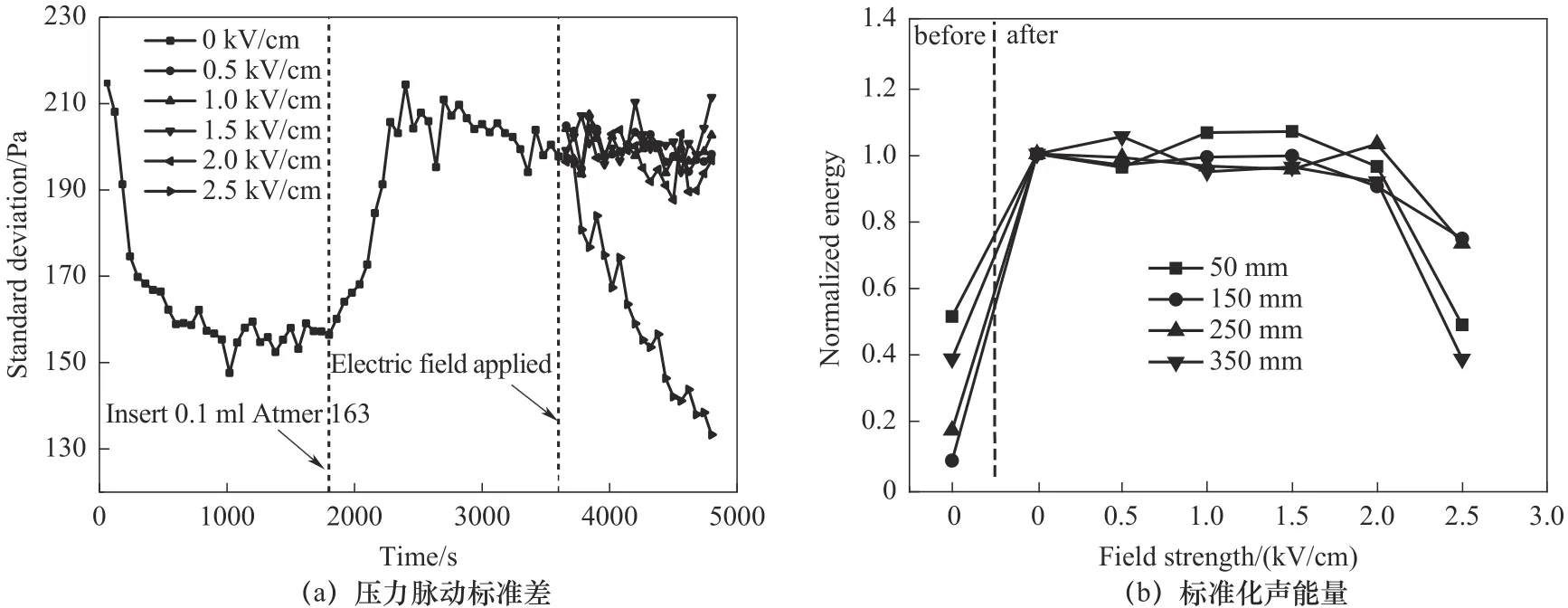

为了进一步探究造成这种差异的原因,借鉴本团队前期工作,本文通过注射抗静电剂,消除颗粒静电,在排除库仑力干扰的条件下单独研究了交流电场中极化力的影响。图8(a)给出了消除静电后外加交流电场对压力脉动的影响。可以看出,消除静电后(注射0.1 ml Atmer 163),压力脉动信号的标准偏差逐渐上升,并最终稳定在某一值;同时,高场强条件下的极化力使压力脉动信号的标准差减小,表明气泡尺寸减小。这些结果与Dong 等[16]和van Willigen 等[5-7]的研究结果一致。图8(b)为消除静电后外加交流电场对声能量的影响。可以看出,当气泡尺寸在高场强条件下显著减小时,声能量显著降低,颗粒运动强度显著降低。综上,图8 的结果表明,仅存在极化力时,外加交流电场作用与外加直流电场一致,均使气泡尺寸减小,颗粒运动强度减弱。

图8 消除静电后外加交流电场对压力脉动标准差与声能量的影响Fig.8 Variation of standard deviations of pressure fluctuations and the acoustic energy at different heights with the field strength when electrostatics were eliminated

考虑到在外加电场作用下,库仑力与极化力是影响颗粒运动的唯二作用力,而消除静电(即排除库仑力作用)的实验表明,极化力并不会使得颗粒运动强度增强,因此可以推测在本文的实验条件下,引起如图7 所示的颗粒运动强度的增强只可能是库仑力的影响。本文采用的交流电场为频率为50 Hz 的正弦交流电场,即外加电场会以50 Hz 的频率改变电场大小与方向。由于库仑力的方向与外加电场方向直接相关,交流电场方向的周期性变化会导致库仑力的方向同样呈周期性。这种颗粒运动的周期性变化并不会使颗粒发生定向迁移,也不会改变气泡的尺寸,而是会使颗粒在某一位置处呈周期性摆动,从而颗粒运动的强度增加。由于颗粒的这种周期性摆动与钟摆类似,将外加交流电场下库仑力对颗粒运动的影响命名为“钟摆效应”。此外,由于交流电场的场强亦以50 Hz 的频率周期性改变,尽管设定场强为2.5 kV/cm,但在场强周期性改变的过程中极化力并不是始终大于库仑力的。因此,即便在2.5 kV/cm 的场强条件下,极化力也不能抑制库仑力的“钟摆效应”。

图9进一步给出了不同位置Dc/Df随外加交流电场强度的变化。可以看出,由于外加交流电场未对气泡尺寸产生显著影响,颗粒-壁面作用方式亦未发生显著改变。但由于库仑力的“钟摆效应”,颗粒的轴向运动与Dc/Df仍有小幅度的增加。

图9 不同位置Dc/Df随外加交流电场强度的变化Fig.9 Variations of Dc/Df with the field strength of AC electric field at different axial positions

2.3 基于外加电场调控床层粘壁

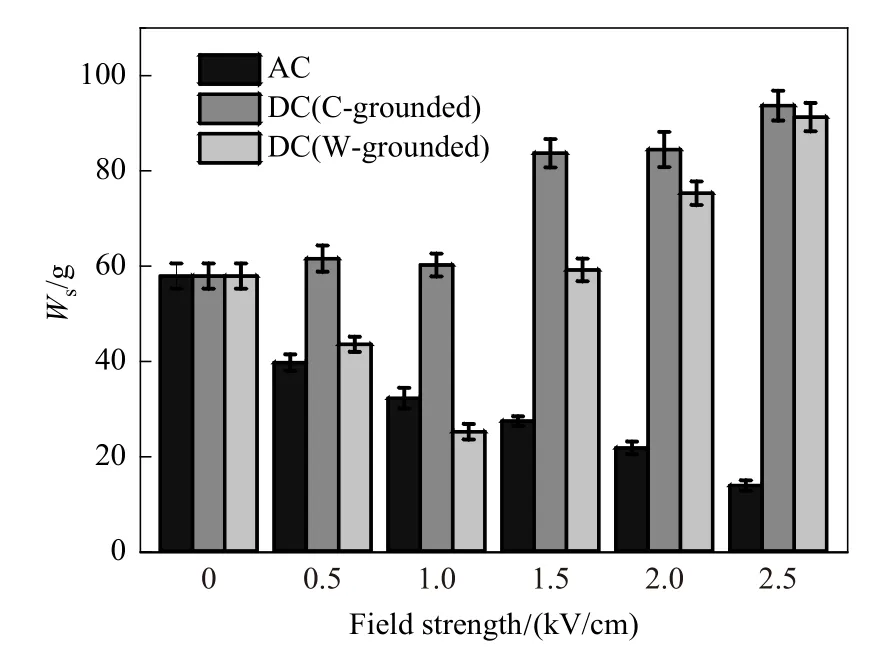

上述研究结果表明,外加电场会改变颗粒运动强度和颗粒-壁面的接触方式,而床层粘壁正是由颗粒运动所决定,因此本文考察了不同强度、不同方式外加电场对床层粘壁的影响,见图10。图10的结果表明,由于外加交流电场使得颗粒运动显著增强,因此外加交流电场作用下,颗粒粘壁量显著降低,且在本文的实验条件下,粘壁量随场强增加持续降低(2.5 kV/cm、50 Hz 的正弦交流电场使得床层粘壁下降76%)。在外加直流电场作用下的静电流化床中,床层粘壁情况与外加电场的强度和方向有关,在由床层中心指向床层壁面的静电流化床中,低强度的外加直流电场使得气泡尺寸增加,颗粒运动强度增加,因此床层粘壁减小;但在其他强度和方向的外加直流电场中,则由于颗粒运动受到抑制,床层粘壁增加。

图10 不同方式外加电场作用下床层粘壁量(Ws)随电场强度的变化Fig.10 Variations of Ws with the field strengths in the fluidized bed with different electric fields supplied

3 结论

本文探究了外加直流/交流电场对静电流化床中颗粒运动的影响,并基于外加电场力分析揭示了其影响机制。同时,本文还提出了一种利用外加电场消除床层粘壁的方法。具体结论如下。

(1)外加直流电场对静电流化床中颗粒运动的影响机制为库仑力与极化力的竞争机制。在低场强的库仑力作用区,床层壁面指向床层中心的外加直流电场使得颗粒运动强度与颗粒-壁面摩擦(颗粒轴向运动)分率均会降低;而床层中心指向床层壁面的外加直流电场则使得颗粒运动强度和颗粒-壁面摩擦(颗粒轴向运动)分率增加。在高场强的极化力作用区,外加电场对颗粒的影响与电场方向无关,极化力导致的颗粒聚团总是使得颗粒运动强度降低,流化床底部的颗粒-壁面摩擦分率降低。

(2)外加交流电场对静电流化床中颗粒运动的影响机制同样为库仑力与极化力的竞争机制。在低场强的库仑力作用区,电场方向与强度的周期性改变使颗粒在一定位置周期摆动,颗粒运动强度增强,颗粒-壁面碰撞分率略增加。但在高场强的极化力作用区,与外加直流电场类似,颗粒团聚始终使得颗粒运动强度降低。在本文的实验条件下,外加交流电场中颗粒的极化力受到了库仑力的显著影响,在0~2.5 kV/cm 的场强范围内,库仑力始终使得颗粒运动强度随电场强度的增加而增加。

(3)外加交流电场和低强度、由床层中心指向床层壁面的外加直流电场是控制床层粘壁的理想电场方式。在这两种电场作用下,颗粒运动强度显著增加,床层粘壁显著降低。在2.5 kV/cm、50 Hz的外加交流电场作用下,床层粘壁量降低76%。