指向“化解疑问”的“数学广角

——集合”教学

2021-09-30吴陈萍李苗苗

□吴陈萍 李苗苗

“集合”是人教版三年级上册第九单元“数学广角”中的教学内容,是集合思想的初次渗透。值得注意的是,原人教版教材中的这一内容并没有明确提出“集合”一词,教师在教学这个内容时一般将其称为“重叠问题”。教材中明确提出“集合”一词并将其作为标题,是在人教版教材改版(2013年版)之后,并把这个内容从原来的三年级下册移到三年级上册。不过即便如此,很多教师对此的教学还是倾向于“重叠问题”。三年级学生初次接触“集合”,他们会有疑问吗?课题组对此展开了实践研究。

一、前测设计与意图解读

为了了解学生对集合概念的认识情况,研究团队设计了以下问卷。

1.写一写。

(1)数学上有一个名称叫“集合”,你听说过吗?请打“√”。

听说过()没听说过()

(2)关于“集合”,你心里有什么疑问吗?

2.想一想,填一填。

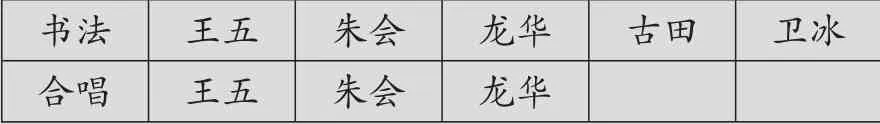

你已经在科学课上见过右边这幅图(如图1)了。请你仔细观察下面3个班的情况,如果请你从中选择1个班的学生填到该图中,你会选择三()班。

图1

问卷第1题直接告诉学生数学上有“集合”这个名称,问学生有没有听说过,在此基础上再让学生写一写自己对集合的疑问。这样出题的目的除了了解学生对“集合”的知晓情况外,更想测查学生对“集合”会有什么疑问。第2题呈现了韦恩图(交集),并用提示的方式唤醒学生在科学课上学习的经验(本地科学教材三年级有这个内容的教学,早于数学),之后给出3组信息(交集、并集、子集),请学生根据学习经验进行选择。这道测试题的目的是了解学生在科学课上学习了韦恩图之后,能否将其迁移应用到数学中来。同时,这3组材料也是上课用的材料,故测试也可帮助研究团队更好地把握课堂教学情况。

二、测试分析与疑问确定

(一)测试分析

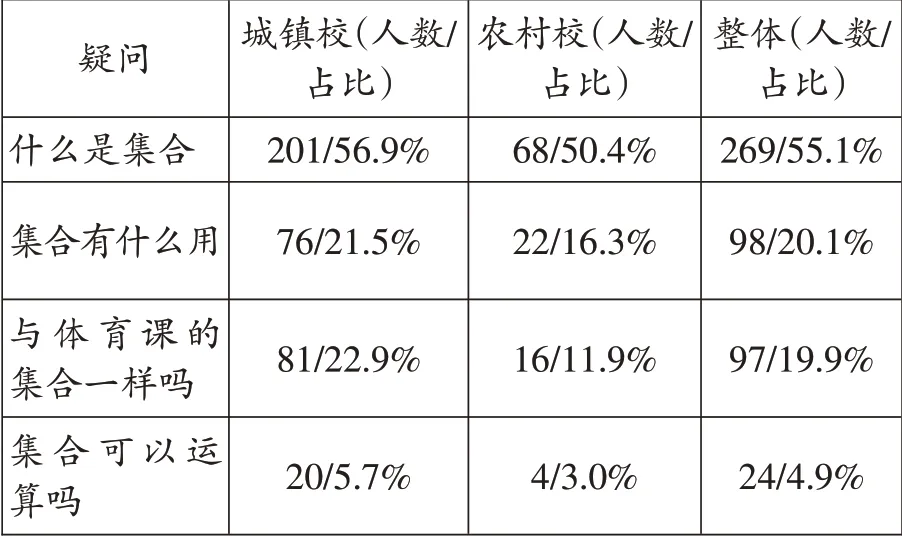

测试在1所城镇学校和1所农村小学同步开展,共有488名学生参与(城镇353人,农村135人)。通过对学生写下的疑问进行分类归并后发现,学生对集合的疑问主要集中在4个方面,相关数据如表1所示。

表1

(二)疑问确定

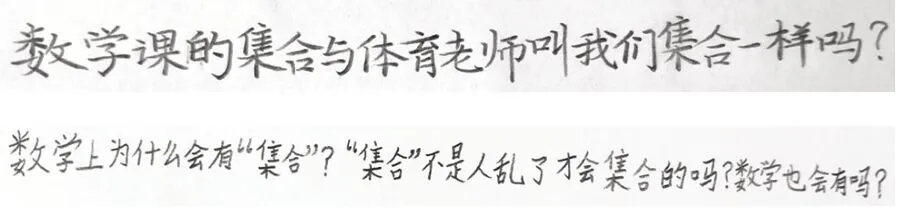

基于对这节课的教学定位——集合问题,诸如“什么是集合”“集合有什么用”这样的疑问在教学中会自然化解。同时,这节课还涉及集合中的简单运算,因此“集合可以运算吗”这个疑问也会自然化解。然而,学生联系到体育课中的集合以及生活中其他的集合现象,产生如下疑问,这是在以往教学中所不曾顾及的。

由此课题组认为,基于对这节课的教学定位,可以将“数学课的集合与体育老师叫我们集合一样吗”确定为学生疑问。

三、疑问分析与“化疑”实施

(一)疑问分析

1.教学价值分析

集合(set),简称集,是数学中最基本的概念之一,是现代数学的基础。康托尔(Cantor,G.F.P)认为,“所谓集合,是一些对象的汇集。这些对象是人们的直观或思考中所涉及的,在一定范围内是明确而可鉴别的”。通俗地说,集合是将一些具有相同性质的对象放在一起,作为一个整体来考虑。

集合作为一种思想,它在生活中有着广泛的运用。比如一位教师的电脑中建有一个文件夹,取名“视频集合”,这便是一种最基本的集合思想的体现。集合思想其实就在我们每个人的身边。打开人教版《教师教学用书》,发现对这个内容的解读,也是指向集合思想的渗透。可见,基于“集合问题”的教学定位,以渗透初步的集合思想为目标,是合理的。

基于上述理解,再来看“数学课的集合与体育老师叫我们集合一样吗”这个疑问,就能进一步体会到化解这个疑问的内在价值了。

首先,化解这个疑问,可以更为有效地渗透集合思想。可以想象这样的画面:体育课上教师哨声一响,学生就迅速地集合到一起,排成整齐的队伍。这就是学生眼中的“集合”。不难发现,这个画面中的“集合”是一个动词,这与作为数学概念的“集合”当然是不一样的。数学上的“集合”,不关注对象的运动,关注的是对象的性质。这也就是说,操场上同一个班的学生不用集合(动词)到一起,本身就是一个集合(名词),因为这些学生具有一个共同的性质——来自同一个班级。当然,为了更清楚地表达把具有相同性质的对象看成一个整体,可以把这些对象圈起来,以区别于其他不同性质的对象。因此,把体育课的“集合”与数学课的“集合”加以区别的过程,本身就是集合思想渗透的过程。

其次,化解这个疑问,可为学生后续进一步运用集合思想奠定基础。教材在编排中并没有对集合的产生进行展现,而是直接进行集合的运用——交集,也就是韦恩图。不难看出,这样的教学是有“断层”的,即还没实现集合概念的建立,就已经开始运用集合概念了。这或许也就是在教学交集时,学生常常只能看见3个区域,看不见原来集合的原因。在后续教学中,如“因数与倍数”中“2的倍数”用集合表示,也是“没学就用”这一现象的延续。因此,把体育课的“集合”与数学课的“集合”进行区别,无形中把教材中的“断层”补上了,这为学生后续进一步运用集合思想奠定了基础。

由此可见,化解了“数学课的集合与体育老师叫我们集合一样吗”这个疑问,不仅可以实现集合思想的渗透,还可以为学生在后续学习中运用集合思想奠定基础,具有重要的价值。

2.可行性分析

曾有教师这样质疑:“在小学教学集合,合适吗?”当然不合适。事实上,这也不可能。课题组把教学定位在“集合问题”上,主要是基于学生在体育课上已有的关于集合的经验,将其与数学上的集合进行对比,去伪存真,进而初步渗透简单的集合思想。基于这样的教学定位,课题组认为在小学三年级教学“集合问题”是可行的,首先是三年级的学生已经具备了一定的抽象思维能力,具有把一些看成一个整体的经验(如一个班级等),其次是通过结合具体实例的形式,学生能理解把具有共同性质的对象圈起来看成一个整体的集合思想。

由此,就形成了化解“数学课的集合与体育老师叫我们集合一样吗”这一疑问的设想:首先在课始暴露学生对集合的疑问,然后通过熟悉的体育课的场景为素材进行辨析,认识到数学上的“集合”和体育课上的“集合”是不一样的,初步渗透简单的集合思想,最后进行集合的运用(韦恩图)。

(二)“化疑”实施

根据对学生疑问的确定,化解疑问教学主要集中在课的开始阶段。

师:同学们,这节课我们来学习集合。(板书:集合)我们一起来读一读。(生读)对于“集合”,你们心里有什么疑问?

生:什么是集合?

生:这个集合和体育课上老师叫我们集合,是一样的吗?

生:集合不就是排队吗,数学课上的集合难道也是排队?

生:数学课上的集合有什么用,又是怎么用的?

生:集合可以计算吗?

师:关于集合,你们有这么多疑问呀!我们来整理一下刚才大家提出的疑问。

教师与学生一起回忆,并板书:是什么?有什么用?能计算吗?与体育课的集合一样吗?

师:老师有点好奇。谁来把你们体育课上的集合介绍一下?

生:体育课上的集合是这样的,一上体育课,我们所有人就站在一起了。

生:体育课上老师只要一吹哨子,我们就立刻跑到集合点,排好队。

生:操场上每个班都有一个集合点,我们班集中在一个点,三(2)班一个点,三(3)班也一个点,就是每个班有一块地方,在一起。

三(2)

三(3)

生:体育老师让我们集中在一个地方,男生女生排成两个队就可以了。

师:原来体育课的集合是这样的啊!你们猜猜看,数学课上的集合会是怎样的?

生:我觉得数学上的集合可能是将数学知识进行分类。

生:体育课上老师集合要用哨子或者口令,数学课上可能只要用口令。

生:我觉得数学课上的集合就是把物品进行分类,有的是吃的,有的是用的,还有的是玩具什么的。

师:哈哈!同学们都非常有经验,介绍得非常精彩。那么,到底体育课上的集合和数学课上的集合一样吗?我们一起来看一看。

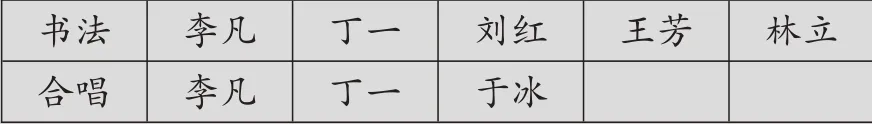

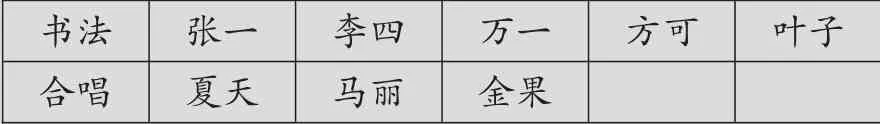

(课件出示图2)

图2

师:瞧!上体育课了,三(1)班的同学们愉快地来到操场上。体育老师说“集合”。根据你们的经验,接下来大家会怎么做?

三(1)

生:大家会跑到一起,排成整齐的队伍。

师:真的吗?我们一起来看。

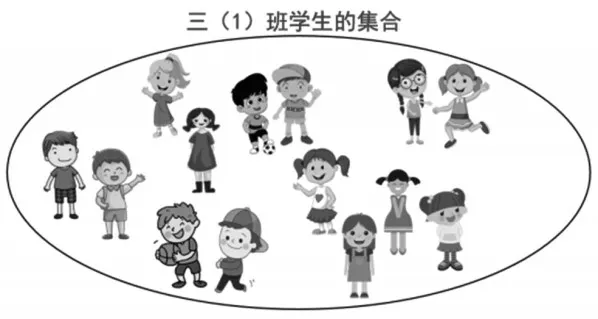

(课件动态演示学生排成2行,如图3)

图3

生:对的,就是这样的,跑到一起来。

生:体育课上我们就是这样排队集合的。

师:原来体育课上的集合就是大家聚到一起来排队啊!

教师板书:到一起,排队。

师:那么,数学课上的集合是怎样的呢?请看(课件切换到图2)。这些学生现在就可以看成一个集合,叫作“三(1)班学生的集合”。

(此时学生有点惊讶)

师:因为这些学生具有共同的特征,你们知道是什么特征吗?

生:他们都是三(1)班的学生。

师:对了。这些学生都来自三(1)班,这是他们的共同特征。

教师板书:共同特征,三(1)班的学生。

师:边上可能还有其他班的学生。所以,为了和其他班级区分开,我们可以用这样一个圈把这些学生圈起来(课件演示),表示“三(1)班学生的集合”(如图4)。

图4

师:通过刚才的学习,我们已经初步认识了数学上的集合。请看大屏幕(如图5),仔细观察,你看到新的集合了吗?你是怎么想的?

图5

生:这些都是铅笔,就是“铅笔的集合”。

师:对的,虽然长短、颜色不一样,但它们都是铅笔,这是它们的共同特征(在“共同特征”后板书“铅笔”),就可以叫作“铅笔的集合”。请看(课件出示图6),现在你看到新的集合了吗?

图6

生:这是“铅笔橡皮的集合”。

师:对的,当然可以这样说。不过现在有两种学习用品,我们也可以分开来说,一个是“铅笔的集合”,还有一个是——

生(齐):橡皮的集合。

教师在“共同特征”后板书“橡皮”。

师:为了看起来更清楚,我们也可以这样表示这两个集合(如图7)。

图7

师:现在请你猜一猜,这个集合里藏着什么图形呢(出示图8)?

图8

生:长方形、正方形、平行四边形、三角形、梯形……

师:他猜对了吗?为什么?

生:因为这个集合是平面图形的集合,他说的都是平面图形,所以是对的。

师:讲得真棒(在“共同特征”后板书“平面图形”)。同学们,你们看谁来了?(课件出示圆柱)它能放到这个集合里吗?

生:不能放到这个集合中,因为圆柱是立体图形。

生:这个集合的共同特征是“平面图形”,圆柱不是平面图形,不能放进来。

结合学生的意思,再次强调“共同特征”。

师:学到这里,你们认为数学课的集合与体育老师叫我们集合一样吗?同桌讨论一下。

生:我觉得不一样。体育课的集合是排队,数学课的集合像分类。

师:讲得太好了!体育课的集合是动作,是大家聚到一起排队。数学课的集合是找共同特征,把它们看成一个整体,像分类。

以上化解疑问教学,主要针对“数学课的集合和体育老师叫我们集合一样吗”这个疑问。考虑到学生的认知水平,以“共同特征”和具体的实例来描述集合思想。接下来就是教材编排的交集的教学,不再赘述。