改良外踝上穿支皮瓣在跟骨术后软组织缺损中的应用

2021-09-27詹义兵靳朝国熊怀风

詹义兵 李 华 靳朝国 熊怀风

湖北省荆州市第三人民医院骨科,湖北荆州 434000

跟骨骨折是一种临床中常见的足部损伤,发生率较高。导致跟骨骨折的原因较多,如运动损伤、高处坠落等,对患者的生活和工作产生较大影响,降低生活质量,所以及时治疗十分重要。临床一般会以手术的方式治疗跟骨骨折,但是跟骨周围并没有良好的血供情况,在手术中可能会对足跟的软组织产生一定的损害,导致局部皮肤发生感染[1]。就目前情况来看,虽然治疗跟骨骨折的技术逐渐提升,但是感染和皮肤坏死等仍没有得到控制,并不利于患者的足部功能恢复。为了修复因感染和坏死导致的骨外露、内固定物外露,常会使用外踝上穿支皮瓣修复,以促进创面的愈合。传统皮瓣修复虽然可以得到一定效果,但对患者的肢体伤害较大,容易对皮瓣远端血液供应皮瓣产生影响[2]。基于此,本研究选取湖北省荆州市第三人民医院骨科收治的86 例跟骨术后软组织缺损患者作为研究对象,探讨改良外踝上穿支皮瓣在跟骨术后软组织缺损中的应用效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年1月—2019年1月湖北省荆州市第三人民医院骨科收治的86 例跟骨术后软组织缺损患者作为研究对象,根据随机数字表法将其分为参照组与研究组,每组各43 例。参照组中,男23 例,女20 例;年龄20~76 岁,平均(45.12±5.48)岁;跟骨损伤原因:摔伤10 例,道路交通伤20 例,运动伤13 例;骨折切开复位固定术20 例,内固定术23 例;轻度软组织缺损24 例,中度软组织缺损16 例,重度软组织缺损3 例。研究组中,男22 例,女21 例;年龄21~77岁,平均(46.38±5.74)岁;跟骨损伤原因:摔伤13 例,道路交通伤20 例,运动伤10 例;骨折切开复位固定术26例,内固定术17 例;轻度软组织缺损20 例,中度软组织缺损20 例,重度软组织缺损3 例。两组患者的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医院医学伦理委员会审核批准,患者均签署知情同意书。纳入标准:①患者符合跟骨骨折术后皮瓣修复指征;②患者骨折前足发育良好;③所有患者临床资料完整。排除标准:①患有精神类疾病者;②中途转院或退出者;③患有恶性肿瘤疾病者。

1.2 方法

两组患者在进行修补术之前进行3~7 d 的清创,确保坏死的组织已经清除。感染得到控制之后开始进行皮瓣修补术[3]。

参照组患者给予传统皮瓣修复术,方法为:手术开始前为患者行连续硬膜外麻醉,并将硬化创缘切除3~5 mm。在保留钢板的基础上,将患者的不健康骨质刮除。手术时反复将患者的创面冲洗,做好准备工作后,在外踝尖后上方6 cm 的位置做皮瓣旋转点,轴线为外踝和腘窝中点,进行皮瓣设计时应该在患者的小腿后方。皮瓣切开时,从近到远进行操作,将皮瓣游离,直到踝上6 cm 的位置,并转移皮瓣,将皮损部位覆盖。缝合后放置引流管引流[4]。

研究组患者给予改良外踝上穿支皮瓣修复术,方法为:手术前准备与参照组步骤一致,冲洗患者创面后使用多普勒超声确定穿支的部位,并将该位置当做旋转点,腓骨肌腱后缘为轴线,在其近端做皮瓣设计。手术中将患者的皮肤和皮下组织切开,并使用多普勒超声明确外踝后穿支,将皮瓣游离,使用血管钳夹闭近端的皮支,观察患者皮瓣血运的情况,正常的情况下可以将近端的皮支切断并结扎。转移皮瓣后将已经出现损伤的位置覆盖,然后缝合,放置引流管引流[5]。

1.3 观察指标及评价标准

比较两组患者的并发症发生情况、术后12 个月足跟外形评分和术后指标。①并发症包括肌腱炎、不良愈合状况和切口感染。②足跟外形评分包括皮瓣颜色、温度、局部瘢痕和创面愈合四项。每一项的分数为0~4 分,0 分为外观恢复等级高;1 分为恢复良好;2分为有好转;3 分为部分改善;4 分为比较差。分数越高说明患者外形状态越差[6]。③术后指标包括肿胀缓解时间、疼痛缓解时间。

1.4 统计学方法

采用SPSS 22.0 统计学软件进行数据分析,计量资料用均数±标准差(±s)表示,两组间比较采用t检验;计数资料用率表示,两组间比较采用χ2检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

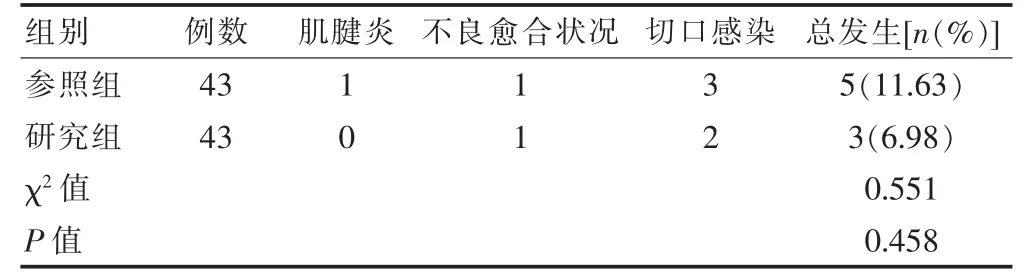

2.1 两组患者并发症发生情况的比较

两组患者的并发症总发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)(表1)。

表1 两组患者并发症总发生率的比较(例)

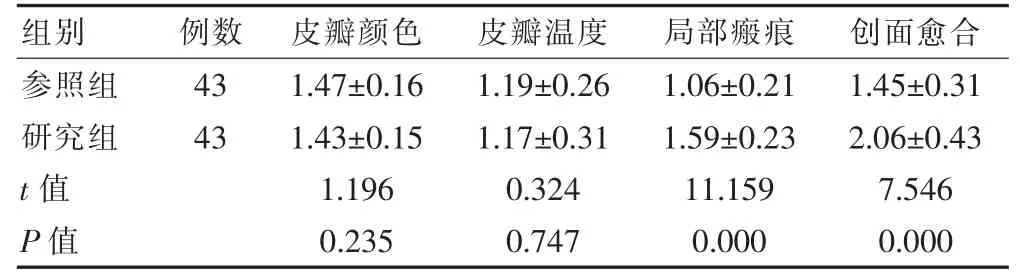

2.2 两组患者术后12 个月足跟外形评分的比较

研究组患者术后12 个月足跟外形评分的皮瓣颜色、皮瓣温度评分与参照组比较,差异无统计学意义(P>0.05);研究组患者术后12 个月足跟外形评分的局部瘢痕与创面愈合分数低于参照组,差异有统计学意义(P<0.05)(表2)。

表2 两组患者术后12 个月足跟外形评分的比较(分,±s)

表2 两组患者术后12 个月足跟外形评分的比较(分,±s)

组别例数皮瓣颜色皮瓣温度局部瘢痕创面愈合参照组研究组t 值P 值43 43 1.47±0.16 1.43±0.15 1.196 0.235 1.19±0.26 1.17±0.31 0.324 0.747 1.06±0.21 1.59±0.23 11.159 0.000 1.45±0.31 2.06±0.43 7.546 0.000

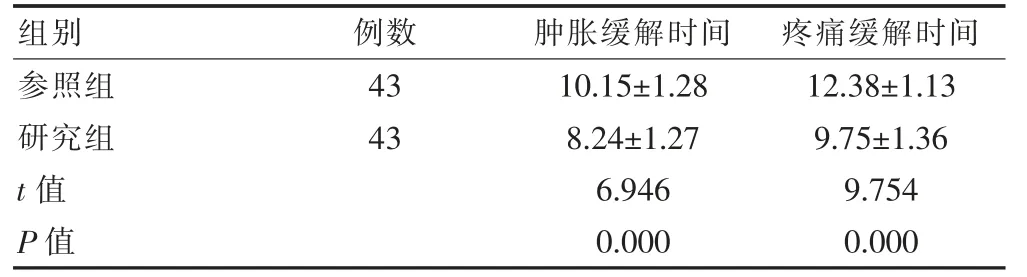

2.3 两组患者术后指标的比较

研究组患者的肿胀缓解时间和疼痛缓解时间均短于参照组,差异有统计学意义(P<0.05)(表3)。

表3 两组患者术后指标的比较(d,±s)

表3 两组患者术后指标的比较(d,±s)

组别例数肿胀缓解时间疼痛缓解时间参照组研究组t 值P 值43 43 10.15±1.28 8.24±1.27 6.946 0.000 12.38±1.13 9.75±1.36 9.754 0.000

3 讨论

现阶段,跟骨骨折已经成为临床中一种常见疾病,大多数患者是由运动和高空坠落等导致跟骨骨折,对生活和工作产生较大影响,降低生活质量,需要及时有效治疗[6]。在治疗时一般会应用手术的方式,跟骨的恢复速度较快,确保患者相关功能的恢复。虽然手术的治疗效果十分理想,但是跟骨骨折手术有一种常见的并发症对其效果产生一定影响,即切口没有良好愈合[7]。对出现切口愈合不良的患者,临床中一般会使用换药治疗的方式,但是有时需要将钢板取出,无法确定足跟骨折部位的稳定性,有可能出现稳定性降低的情况,导致患者病情进一步发展,疗效下降。近几年,相关研究发现,在对患者创面清洁时,让其处在清洁状态中对皮瓣进行修复,之后再将其覆盖可以起到保护受损组织的作用,避免出现皮瓣坏死的情况[8]。就目前情况来看,皮瓣修补术已经广泛应用在临床当中,并在医疗技术不断完善和发展的今天,皮瓣修复方式也变得多样化。传统皮瓣修复术在使用时,具有缝合过程简单、不会损伤患者主干动脉等优势,但是此种方式对于患者供区具有较大的伤害,在手术后可能会减弱患者远端感觉功能,所以在跟骨术后软组织缺损患者的修复中会影响最终的效果[9]。在相关研究人员不断的努力下,改良外踝上穿支皮瓣修补术出现在临床当中,这种方式是传统修补术的发展。在使用此种方式为患者修复时,能够改变血管皮瓣旋转点的位置,大约在传统手术下方3 cm 的位置,而皮瓣往下移动5 cm,可以确保患者皮瓣血运处在良好的状态中,从而提升成活率,并且在使用时患者的足外侧感觉功能也不会出现障碍[10]。本研究结果显示,研究组患者的肿胀缓解时间和疼痛缓解时间均短于参照组,差异有统计学意义(P<0.05),主要是因为改良修补术在术中确定的皮瓣旋转点和创面、供区的距离较短,切取的面积较小,可以帮助患者改善皮瓣血运的情况,加快血液循环的速度,帮助患者缓解肿胀和疼痛,促进术后的恢复。皮瓣修复在实际使用当中会对患者的足跟外形产生影响,导致部分患者不能接受手术之后所残留的瘢痕,认为会降低美观度[11]。本研究结果显示,研究组患者术后12 个月足跟外形评分的皮瓣颜色、皮瓣温度评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);局部瘢痕与创面愈合分数低于参照组,差异有统计学意义(P<0.05),提示改良皮瓣修复手术能够加快创面愈合的速度,并且在减少瘢痕中也有一定的作用。除此之外,相关研究表示,在使用改良修复术时因供区比较隐蔽,瘢痕较小,创面也容易愈合,对患者的康复带来较大帮助[12]。改良修复术对患者供区的伤害小,只将表层皮瓣切取,对内固定物没有任何影响,皮瓣软组织的厚度和颜色等和患者的皮肤也比较接近,能够得到令人满意的外形[13-16]。本研究结果还显示,两组患者的并发症总发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05),提示两种修补术的并发症均比较少。需要注意的是,不要轻视感染对患者恢复产生的影响,因为感染的程度越深,患者的预后越差,所以在手术之前需要对患者的感染情况进行评估,使用有效的方式降低和预防感染,确保患者可以快速恢复[17]。在跟骨术后软组织缺损患者修复时使用改良外踝上穿支皮瓣,可以改善患者的疼痛和肿胀感,提高疗效,对患者的伤害较小,利于患者术后恢复和保证美观度较高的外观[18]。

综上所述,在跟骨术后软组织缺损患者修复时使用改良外踝上穿支皮瓣可以得到理想的修复效果,减少并发症的发生,缓解患者的疼痛和肿胀,提升生活质量,值得推广和应用。