时间副词“已然”的多维度研究

2021-09-26任舒华刘振平

任舒华,刘振平

(南宁师范大学 国际教育学院,广西 南宁 530001)

《现代汉语词典》中对副词“已然”的解释非常简单,用了同义词“已经”释义[1]。但“已然”并不完全等同于“已经”,有一些句子中的“已然”和“已经”不能互换。例如(文中例句均引自CCL语料库):

(1)在各方面的共同努力下,今年中国加入世贸组织的进程明显加快,已经(*已然)即将成为现实(“*”表示此处不能换用括号中的词语,下同)。

(2)天已经(*已然)快要亮了,他们越来越烦躁不安。

学界对副词“已然”的研究不多,屈指可数的几篇成果将注意力主要集中在“已然”的语法化、词汇化以及主观性的研究上。如,刘永华认为“已然”在清代中期实现了语法化,也就是以词汇的形式开始出现,在近代汉语中彻底词化,期间经历了从状谓式短语到连动式前件到副词的演变过程,并详细论证了“已然”的主观性:“已然”在形成阶段就与超预期量标记功能伴生,重在表达主观性的事后评价,但随着语言的不断发展,“已然”在语言运用中多用来表示完成体的客观意义,肯定事情的已经发生[2]123-128。

鉴于学界对“已然”研究还不够全面,本研究拟从句法、语义、语用等多个角度,采取定量考察和定性分析相结合的方法,对其做出全面分析。

一、“已然”对修饰成分的句法语义要求

(一)被修饰成分的类型及其语义特征

在北京大学现代汉语语料库(以下简称CCL语料库)中随机抽取了185条含有副词“已然”的句子,发现有148条例句修饰的是动词性词语,有37条例句修饰的是形容词性词语。可见,在句法关系中,“已然”只能修饰谓词性成分,而且主要修饰动词性词语,其次是形容词性词语。例如:

(3)外运公司已然走出了困境,今年上半年他们又超额完成了产值计划。

(4)他睡眠本来就不太好,一起,半天睡不着,这一阵子就为睡不好觉他已然憔悴了不少。

另外,“已然”通常修饰肯定性成分,修饰否定性成分的比较少。句中的否定词可以是“不”,也可以是“没/没有”,不过“不”的使用频率更高。在19条否定用例中,使用“不”的用例有11条,使用“没/没有”的用例仅有3条。例如:

(5)我现在已然不在你们那个圈里了。

(6)……而更多的参训者经过艰辛的努力和付出,终于证明已然没有可能在竞技场上有所作为的退役,是悲壮的退役。

进一步考虑了“已然”修饰词的语义特点,我们发现,只有当动作发出者或性状主体难以控制这一动作或性状时,才能与“已然”一词组合在一起。换句话说,动词或形容词多需满足[-可控]语义的特征,才能与“已然”结合。

(二)被修饰成分的音节特征

“已然”体现出较为明显的修饰双音节或四音节的倾向。在随机选取的185条语料中,仅有13例修饰单音节,其余172例修饰的都是双音节或多音节成分,占总数的93%,其中多音节成分中有22例为四音节词,占比12.8%。

如果“已然”修饰的是单音节词语,那么,“已然”修饰的词语除“是”以外,其他的单音节词语往往带有宾语、补语成分,或加虚词“了”,语音停顿在“已然”与被修饰成分之间,这是因为句法结构除了受到句法规则的制约,还要受到韵律规则的制约[3]。换句话说,双音节词“已然”属于一个音步,其修饰成分也应当是超过或包括两音节在内的结构,从而满足韵律的需求。例如:

(7)推门进去,老A和阿臭正坐在大案子边喝酒,已然喝得半醉。

(8)抛锚停船时,天已然黑了;抬头都是星。

(9)他放过了目录,随手揭到书尾,似乎想找出最后一章的结论来看,却听得曼青已然在门边。

(三)句子中所处位置

不像“早晚、顺便、别,常常、却”等副词可以位于句首修饰整个句子,“已然”只能位于句中修饰词语。在CCL语料库中所检索到的1 408条用例中,仅有5例出现在句首。例如:

(10)到了门口,刘东北掏钥匙开门,被林小枫制止,“等等,咱俩不能一块儿进去,跟事先串通好了似的。”已然转变了立场,令刘东北心头一热。

(11)已然忧郁,脸色依旧苍白的韩丽婷也说钱康,“正听得有意思你老给打断——专心致志的。”

(12)已然“垫底”的上海队要打翻身仗困难不小。

对于“已然”的语序位置,我们认为当“已然”出现在句首时,其后紧须跟着谓语成分,并不能独立存在句首。这一特点主要是受到语篇效果的影响,而非是词汇本身的性质所为。

其一,省略是汉语语篇衔接的重要语法手段。“恰当地运用省略,可以使表达经济,新内容突出而又相互衔接。”[4]例(10)中“已然”的实际主语是“林小枫”,因为与第一句主语相同,便承接上文省略了。例(11)中“已然”的实际主语为“韩丽婷”,此处的情况是蒙下文主语省。此处省略主语后,句子之间的语篇整体效果更加强烈。

其二,谓语部分提到主语前面作定语,交代目前比赛的结果对后面的影响,同时简化句子,满足交际的经济原则。例(12)的句子可以写成“上海队已然‘垫底’,要打翻身仗困难不小。”这样写略显啰嗦,将“已然’垫底’”提到主语前,在社会交际中更加简省,这种修辞手法的使用更方便读者交流与理解。

二、“已然”的语义特征

刘永华认为“已然”是超预期量信息的标记,是超预期信息意义的主要载体[2]。两种情况下,“已然”表示超预期信息量,一是句子中存在自身含有量级对比关系的词语,如“昏、惊慌、很、多、最”等词语;二是句子中存在表一般预期与意外结果的对比关系的词语,如“不料、只得、甚至、明白、懂得”等词语[2]122。与之相反的情况下,笔者认为“已然”没有表示超预期的信息,只是单纯表完成义。基于对大规模语料库的调查和统计,此时,“已然”重在强调事件发生的客观性,削弱说话人的主观意愿。

要弄清“已然”的客观性意味,有必要先了解现代汉语中主观性范畴的研究范式。主观性范畴的基本研究范式为反证推理、增删操作以及对比辨析3种[5]41。而主观性与客观性是人交际活动中的一对重要概念,一方的确立必然否定另一方,我们试着借鉴主观性研究的范式来研究客观性问题。要检验语言客观性,可以尝试为全句添加一个区别性语段。即为原句添加一个客观性表达的语义预设,与该预设相容的标记可以表明该句只是在陈述事实,与该预设不相容的标记说明其有加深说话人态度的作用[5]42。请看下面的例子:

(13)(事实是/*我以为)金大鹤正仰着脖子喝酒,听了盘子响,将杯子已然放下。

(14)(事实是/*我以为)木兰忽然想到,红玉已然是十五岁的大女孩子了。

(15)(事实是/*我以为)也是透过这些文字,人们看到,一代具有自主意识和强大生命力的企业家群体已然崛起。

以上例子是“已然”在增添小句中的相容表现,“已然”没有和表主观态度的“我以为”相容,说明副词“已然”的客观性比较强。也正因为如此,客观表达“已然”与表示事实的动作经常一起出现,以契合语篇客观性表达内在一致性的需要。例(13)前半句写的是金大鹅正在做的事情,自然不能前加“我以为”,副词“已然”在这里的客观叙事意味就凸显出来了。例(14)写的是木兰回忆红玉这个女孩子的事实,也不是自己想当然的事情。例(15)是在陈述不争的事实,非一人所认同的事。“已然”在这一类句子中还含有强调意味,即去掉“已然”后,句中的时间概念将被弱化。如句子“这一幅画面,被已然站在开着的大门外的韶华看在眼里。”中“已然站在”与“站在”相比,前者能够突出动作“站”的时间之久,进而顺利传达出“韶华”看到“容生嫂嫂”和“能才”的嬉笑画面;而后者就不清楚“韶华”是什么时候站在门外,又看到了什么。

我们还可以从语体角度出发观察“已然”的主客观表达倾向,如科技论文、说明文、法律法规、操作指南等就偏重使用客观性范畴,以阐述科学道理、陈述客观事实为准[6]。

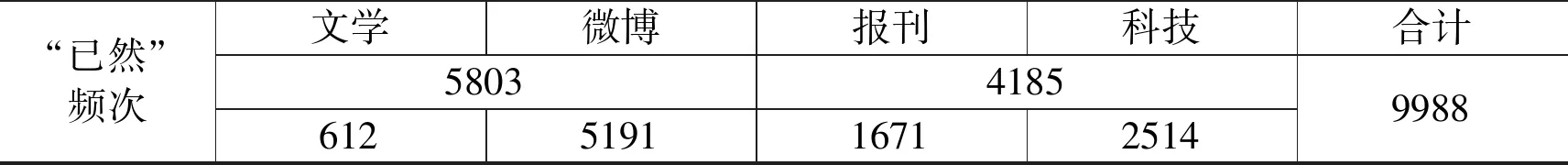

研究发现,北京语言大学语料库中的语料来源为文学、报刊、多领域、微博、科技、古汉语、篇章检索、HSK汉语水平考试。其中多领域、篇章检索没有进行语料的归类,HSK中的语料主要针对对外汉语教学使用,古汉语中的“已然”大多不是以词的形式出现,也不符合我们的语料要求,故我们选用文学、报刊、微博、科技文中的用例。文学作品和微博中的语言偏向流露作者的主观情态,“已然”多表现为主观性,而报刊和科技文中的语料主要体现“已然”的客观性。我们通过表1来看“已然”在语料库中的具体分布情况。

表1 “已然”的使用情况统计

由表1可知,“已然”在文学作品和微博中出现次数与报刊和科技文中出现次数的比例约为1.387∶1,语料库表明“已然”在语篇中的主客观表达势均力敌。清朝中期“已然”词汇化以后,人们一直使用其主观性表达,之后客观性表达也逐渐被人们开发出来,并在现代汉语中广泛使用。然而,在2006年微博出现以前,“已然”在表达说话人主观性的文体中很少出现,主要用来表达完全客观意义,而2006年以后,在微博中使用“已然”来传递态度、交流意见的话语形式迅速激增。为什么微博出现后,“已然”一词的使用量暴增,有待于后期多多关注。

三、“已然”的语用特征

(一)明显倾向于描述现在事件

在CCL语料库中共检索到16条用于描述过去的事件,169条用于描述现在的事件,两者的比例约为1∶10.6。在CCL语料库中,没有检索到一条用例是描述将来的事件。表2是抽样调查的3部文献及其统计数据。

表2 3部文献作品中“已然”出现频次

由表2计数据可知,“已然”多用于描述现在事件应为常规用法,少量用于描述过去事件,几乎不能用于描述将来事件。产生该语言现象背后的原因离不开“已然”的表“意外”的主观涵义,“意外”的所指一般情况下是真实事件,没有发生的事也就构不成说话人的意外之举。在语料中,“已然”对事件的描述还具有以下特点:

第一,当“已然”用于描述现在事件时,在其前面或后面大都会有显性的时间词语来标记相关事件发生的时间,典型的标记词有“今天、今年、这时、现在”。例如:

(16)比如今年在上海,便屡闻不少投资经营者,包括一些“KTV”经营者,已然移情别注,看好纯营业性“桑拿浴”的消费效应将再次轰动沪上,远远超过时下红得发紫的“KTV”而执掌圭臬。

(17)今天,白发的独伊,每每读到这首诗,都会泪盈眼眶。她感受到一颗炽热的慈父的心在跳动,她在心底用已然苍老的声音喊出童年时的呼唤——好爸爸。

上例中都有明显的现在时间标记表明时间发生于当下,便于读者理解文章。其实,有些描述现在事件的用例中没有出现显性标记词语,但在语义上也可以插入表示现在时的词语,或者通过别的词语间接交代事件发生的事件。例如:

(18)人最深的叹息,是他无法挽回已然流逝的时光。

这句可以在“他”的后面加上“现在”一词,表明说话人是站在现在回顾过往,感叹过往,加上之后并不影响句子的意思。即使不加表示现在的时间词语,也可以通过逻辑判断明白说话人是以当前为参照时间点,说明过去无法挽回。

第二,当“已然”用于描述过去的事件时,在句法形式上也会有明显的时间标记性词语。一是句中出现了“例如、那时”这样反映说话人回忆性的词语;二是“已然”的前景小句中出现回忆性的动词,如“印象”;三是句中直接有标记过去时间的时间词,如“1900年”。例如:

(19)可在那时,我并不知道一切已然无用,想起上午毫无效果的练习,免不了做困兽斗。

(二)倾向于与描述消极、不如意的事件

在CCL语料库中发现“已然”有100条用例用于描写不如意的事件,占总量的54.1%。副词“已然”本身并没有消极色彩,但在现实的语言交际中,如果说话人要凸显事件的不尽如人意,就会使用“已然”来强化这种色彩,因为“已然”具有表示意外的主观情态义,往往是说话人不愿意发生或被迫面对的事情。而且,负面、消极的意义更倾向于使用标记[7]。例如:

(20)局部滞胀已然出现,因此当前宏观调控不可放松,不要走以发票子追求高速增长的老路。

(21)而此时已是6月中旬,追回货款、挽回损失的最佳时机已然错过。

不同语境中“已然”的语用功能发挥着不同的作用,例(20)中“已然”带有不得已的意味,为后句写宏观调控的必要性奠定了基础;例(21)中“已然”有遗憾的意味,试比较“最佳时机已然错过”与“最佳时机错过了”,前者强调时机错过的可惜与遗憾,后者只是平淡叙述事情,显然前者才能凸显说话人的主观情绪。

(三)具有典雅语体

正式与非正式(书面体/口语体)是通过当代语言表达出来的,而典雅和便俗则是通过古代的词句来实现的[8]402。“典雅语体语法的根本原则是用耳听能懂的古代词语替换对应的口语表达,从而与之拉开距离”[8]403。典雅语体能够使说话人与事件之间保持一定的距离,从而使描述更具有历史的真实感,与“已然”的客观性表达相一致。换句话说,典雅体和便俗体表现的是语言的历时变化,是古词与今语的区分。例如:

(22)早发福州而夕至银川,贺兰山已然在望。

依照冯胜利的观点,例(22)是典型的典雅语体,用到了单音节词“早”“发”“夕”“至”“望”,和古句型“A/V而A/V”。产生这种情况应该是“已然”成词以后仍然保留动词词性,意思是“已经这样,已经成为事实”,这就使得“已然”能够以词的状态出现在典雅语体中。而双音节副词“已然”成词过程使指示代词“然”的语义虚化,指示作用弱化,逐渐附着于副词“已”的后面。可以说,由于“然”的典雅特点,副词“已然”依然具备典雅语体,在不同的句子中呈现不同的典雅度。下例中有3个语段,其中典雅的2个,所以该句的典雅度为67%[9]。

(23)我的行囊早已打点完毕,已然是“多一分则太紧,少一分则太松”,第二天只待穿上出国的“行头”等车来接了。

四、“已经”“已然”的异同

时间副词“已然”的意思为已经,在这个意义上等同于副词“已经”。然而,这一对同义词在现代汉语词汇系统中的发展不太一样。在语料库中“已经”的用例远远多于“已然”;在词汇研究中,前人会把“已经”“曾经”放在一起比较,会把“已经”标记为“已然”类时间副词,会把“已然”“未然”定义为反义词,又有“已然事件”“未然事件”名词,却唯独没有提到同义词“已然”,这促使我们对“已经”“已然”这组同义词展开调查。

(一)“已经”“已然”的相同点

1.修饰成分及使用体标记“了”一致

在句法关系中,“已然”只能修饰谓词性成分,而主要修饰动词性词语,其次是形容词,“已经”亦是如此,表示动作、变化完成或达到某种程度。两者的语法意义和强势体标记“了”的用法一致,所以“已经”“已然”所在的句子中,其后往往有“了”,“了1”“了2”皆可。例如:

(24)原来,滑板已然(已经)安全抵达沙山底部了。

2.强调先前事件对当前的影响

“已经在表示时间关系的同时,还强调时间参照点之前发生的动作或事件对当前的影响。”[10]例如:

(25)婚礼的晚上,老汉问这个女人,“咱俩都已经结了婚了。你就给我说实话吧,你多大岁数?”

这一句暗含的语用意义非常明显,强调“我跟你结了婚了,会对你负责,你可以说实话”。可以说,一个句子如果不是强调先前事件对当前的影响,没有预示下文的作用,就不能用“已经”修饰。前文讲到,“已然”倾向于描述消极、不如意的事件,带有被迫接受事件的意味,这也就是强调先前时间对当前的影响。如上文的例(20),通过描述“局部膨胀”这件事,强调后景句应采取的一系列措施,“已然”的出现就预示着下文将出现某种结果。当然更多时候句中“已然”的前面也有交代产生这种结果的原因。如上文中的例(4),上文交代“睡眠不好”这一预设,下文出现“憔悴”这种结果也就自然而然了。

(二)“已经”“已然”的不同点

1.修饰形容词的形式不同

“已经”修饰形容词的时候,形容词不能是光杆的形式,其前必须有程度副词[11];“已然”修饰的形容词多是四字成语,形容词前加不加程度副词都可以。例如:

(26)自从30多年前出现基因工程技术之后,就被广大分子生物学家一直应用,目前在各个技术环节上已经(*?已然)非常成熟(“?”表示对括号中的词语换用存在不同看法)。

2.能否用于描述将来事件

将来事件是指在说话时间之后很快就会发生的事件[12]。前面提到,“已然”倾向于描述现在发生的事件,用于描述过去事件时,前景句有明显的标志事件发生时间的词语,不能用于描述将来发生的事件。“已经”的语用功能是确认信息,所描述的事件相对宽泛,可以用于描述将来事件。例如:

(27)在各方面的共同努力下,今年中国加入世贸组织的进程明显加快,已经(*已然)即将成为现实。

(28)天已经(*已然)快要亮了,他们越来越烦躁不安。

3.主客观表达的使用倾向

“已经”作为时间副词或者是情态副词常常出现在我们的日常生活用语中,两个人见面打招呼也会经常用到。比如,小明问:“你陪我一块儿去看电影《天堂电影院》吧?”小林回答到:“我已经看过这部了。”这种情况下“已经”的主观性就尤为明显,因为这句话的真实性是由说话人自己决定的,通过自己的感知来判断,一般不受客观的外界因素制约,并且说话人有责任保证话语的真实性。主客观性的强弱也会因为文字出现形式的不同而有差异,如报刊,科技文献中的话语就要求更加客观,尽量减少某个人或某些人把自我的观点想法带入其中。例如:

(29)江泽民指出,中法两国在经贸方面的合作已经(已然)取得良好成果,今后的发展潜力是大的。

例(29)中“已经”跟在“中法两国在经贸方面的合作”后面,合作是不以某一个人的主观想法而改变或者消失,合作的消长依据是客观存在的现实结果,所以这里的“已经”就体现着语言的客观性。

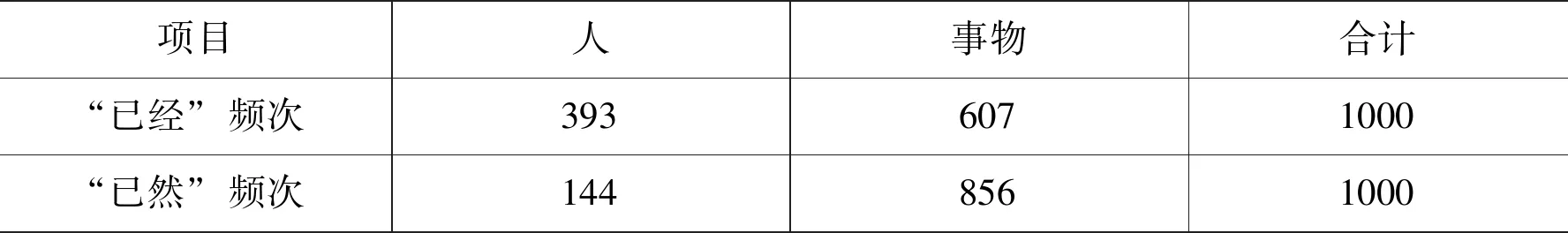

既然知道“已经”和“已然”都带有主客观性,我们还需要进一步比较两者在言语交际中的使用情况。要统计社会交际中人们使用两词的频率,我们选用“已经”“已然”用例各1 000条。“已经/已然”的主客观体现分别是根据句子的主语来确定,主观性以思想意识强烈的“人”来代替,客观性以客观现实存在的不以人的意志为转移的“事物”来代替。统计结果见表3。

表3 “已经/已然”主体的主客观用情况

五、结语

通过上文的分析可见,副词“已然”在句法、语义和语用上均有独特的表现,或是常修饰双音节或四音节的动词或形容词,或是表达说话人的客观性陈述,亦或是倾向于描述现在发生的事件。对比副词“已经”“已然”,两者同样修饰谓词性词语,同样强调先前事件对当前的影响,但在修饰形容词的条件、修饰动词的时间观、主客观表达以及语体等方面有着细微的差异。但还有一些观点值得商榷,如“已然”是以副词的身份实现的词汇化吗?动词词性又是以何种原因产生?其客观性表意和词缀“然”的现实意义是否有关系等,这些还值得再思考。