住院癌症病人病耻感、社会支持与社交回避及苦恼的关系模型研究

2021-09-23

2018年全球癌症新发病例1 810万例,我国新发病例380.4万例,死亡病例229.6万例,占全球癌症死亡的23.9%[1]。癌症因其不良预后、手术创伤及治疗副作用,使病人既要承受身体的不适、沉重的经济负担,还遭受着来自外界的误解、疏离、歧视,从而产生内疚、自责、羞耻等负性情绪。这种被标签化、被歧视和贬低或被主动疏远和回避、不被理解和接纳等心理感受被称病耻感[2]。1963年,Goffman[3]首次提出病耻感,认为是“极大地玷污某人名誉的特征”;Link等[4]提出的标签理论认为病耻感是由标签、固定印象、孤立、身份或地位丧失及歧视5个过程逐级发展形成的,即当公众发现个体具有某种让人不适的异于常人的特征时,对患病的个体区别看待,进而对其孤立并产生社交、生活、工作等方面的偏见与歧视,促使患病个体内心产生负面与消极情绪。癌症病人因担心遭遇他人歧视而极力想要隐瞒病情,不得不限制自身正常社交活动[5],从而产生社交回避及苦恼。病耻感对肠造口病人社交回避及苦恼有直接预测效应[6],社会支持是肺癌病人病耻感的负向影响因素[7]。本研究以Link等[4]的标签理论为依据,提出癌症病人病耻感、社会支持与社交行为的模型假设,探索病耻感、社会支持与社交回避及苦恼路径的作用机制,为降低癌症病人病耻感,使其回归社会,恢复正常社交活动提供参考。

1 对象与方法

1.1 研究对象 2018年11月—2019年3月选择江西省赣州市某三级甲等医院住院治疗的294例癌症病人为研究对象。纳入标准:①病理诊断为恶性肿瘤者;②未伴随精神疾病或传染性疾病以及躯体缺陷者;③年龄≥18岁;④病人知情同意。排除标准:①先天智力不足或聋哑病人;②病情危重,无法填写问卷者。

1.2 方法

1.2.1 调查工具

1.2.1.1 一般情况调查表 研究者自行设计,包括一般人口学资料,如年龄、文化程度、婚姻状况、家庭居住地、家庭月收入等。

1.2.1.2 社会影响量表(Social Impact Scale,SIS) 2000年Fife等[8]编制社会影响量表,Pan等[9]翻译成中文版。量表包括社会排斥、经济不安全感、内在羞耻感、社会隔离4个维度,共计24个条目。采用4级评分法,“极为同意”至“极为不同意”评分为1~4分。总分共计96分,得分越高表明病耻感越严重。该量表Cronbach′s α系数为0.876。

1.2.1.3 社会支持评定量表(Social Support Rating Scale,SSRS) 该量表由肖水源[10]研发编制,包括主观支持、客观支持和支持利用度3个维度,共10个条目。以 Likert 4 点评分法,从极不同意~极为同意分别计分1~4分。总分为10~40分,得分越高表明支持程度越高。该量表Cronbach′s α系数为0.731。

1.2.1.4 社交回避及苦恼量表(Social Avoidance and Distress Scale,SAD)中文版 1969年Watson与Friend等编制源量表,汪向东等[11]将其汉化为中文版。量表包含社交回避和社交苦恼2个维度,共28个条目,采用“是-否”计分,得分范围0~28分。得分越高表明社交回避及苦恼情况越严重。该量表Cronbach′s α系数为0.942。

1.2.2 调查方法 本研究采用问卷调查法,由经过培训的调查员,采用统一指导语解释问卷填写目的及方法,以匿名的方式进行,调查前先征得病人同意,由本人填写问卷,所有问卷均现场收回,调查员及时检查问卷填写质量,有无错、漏等问题。本次调查发放问卷320份,回收有效问卷294份,有效回收率92%。

2 结果

2.1 癌症病人的一般资料 本次调查共收回问卷320份,有效问卷294份,问卷有效率为92%。本研究癌症病人294例,年龄20~79(54.94±10.95)岁;男175例(59.5%),女119(40.5%);已婚287例(97.6%),未婚7例(2.4%);文化程度:小学及以下155例(52.7%),初中84例(28.6%),高中及以上55例(18.7%);家庭住址:城镇/市区68例(23.1%),农村226例(76.9%);月收入<1 000元71例(24.1%),1 000~2 999元191例(65.0%),3 000~5 000元25例(8.5%),>5 000元7例(2.4%)。

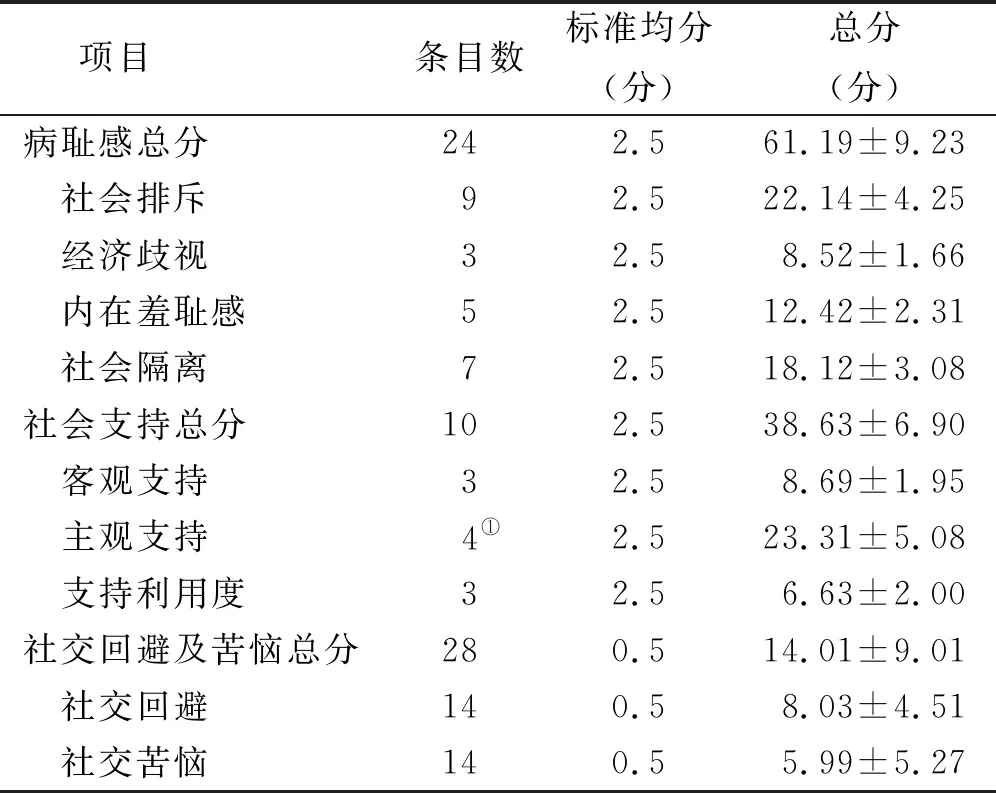

2.2 癌症病人病耻感、社会支持评定、社交回避及苦恼各维度得分情况 本研究癌症病人294例,以各量表条目标准均分为参照,病耻感在总分和经济歧视、社会隔离2个维度的条目均分高于标准均分;社会支持在总分和客观支持、主观支持2个维度条目均分高于标准均分;社交回避及苦恼在总分和社交回避条目均分高于标准均分。见表1。

表1 癌症病人病耻感、社会支持、社交回避及苦恼得分情况(n=294)

2.3 社会支持、社交回避及苦恼与病耻感的相关性分析 病耻感总分与社会支持总分呈负相关,与社交回避及苦恼总分呈正相关;社会支持与社交回避及苦恼总分呈负相关,其余维度之间相关性见表2。

表2 癌症病人社会支持、社交回避及苦恼与病耻感的相关性分析(n=294,r值)

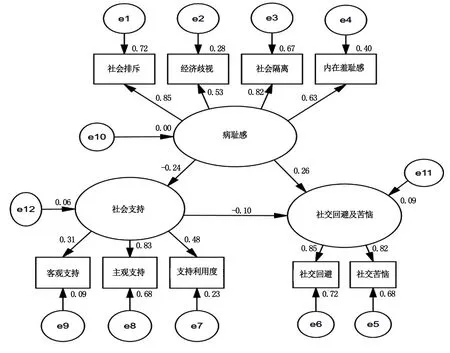

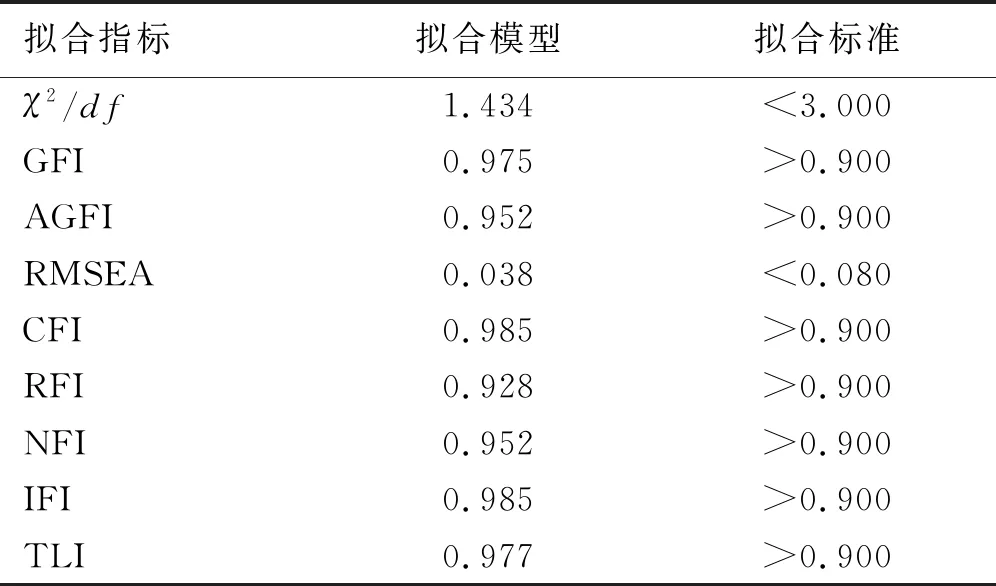

2.4 癌症病人社会支持评定、社交回避及苦恼与病耻感的关系模型 依据Link等[12]的“修正标签理论”提出模型假设,探讨病耻感对社交回避及苦恼的作用机制。运用AMOS 24.0软件对模型假设进行检验,最终形成,以病耻感为自变量,社交回避及苦恼为应变量,社会支持为中介变量,共同作用于社交回避及苦恼的结构方程模型,模型的拟合指数均在可接受范围内,见表3。χ2=34.411(P=0.078);自由度(df)=24;χ2/df=1.434。调整拟合指数(AGFI)为0.952,拟合优度指数(GFI)为0.975。近似误差均方和平方根(RMSEA)0.038。CN=311.000。病耻感和社会支持对社交回避及苦恼均具有直接预测作用,社会支持在病耻感对社交回避及苦恼总体效应中具有较弱的中介效应,见表4、图1。

图1 癌症病人病耻感影响因素结构方程模型

表3 病耻感、社会支持与社交回避及苦恼结构方程模型的拟合指标

表4 拟合模型中各变量之间的效应分析(β)

3 讨论

3.1 病耻感对社交回避及苦恼有直接正向效应 本研究结果显示,癌症病人病耻感得分为(61.19±9.23)分,处于中等偏高水平,对社交回避及苦恼有直接的正向效应。这与国内肺癌、乳腺癌、宫颈癌、大肠癌(肠造口者)、头颈癌等不同类型癌症病人病耻感水平类似[13-17]。赣南地区作为经济欠发达地区,文化经济相对落后,许多人对癌症的认知存在偏见或误解,认为患癌比较“晦气”或是“恶报”,甚至担心被“传染”,从而不愿与癌症病人接触[18],病人担心被歧视而不敢与他人进行交往,如部分病人不愿公开病情,避免与亲朋好友进行正常的人际交往。自我隐瞒越高越容易产生心理苦恼,从而影响与他人交往[7]。另外,癌症病人因担心自己病情复发和外在形象变化,对周围的人或事更为敏感,常有意放大社会交往中他人对自己的言行,从而增加个人主观上的社交苦恼,故不得不减少或回避与他人交往[19]。

3.2 病耻感对社会支持有直接负向效应 本研究结果显示,癌症病人病耻感对社会支持有直接负向效应,社会支持总分为(38.63±6.90)分,处于中等偏高,与国内肺癌、乳腺癌等人群的相关研究类似[6,20],但对社会支持的利用度偏低。这与参与本次研究的癌症病人的认知、面临的疾病、社会压力有关。首先,本次调查对象是住院癌症病人,85.4%有家人照顾和陪伴,病人能够切实感受到来自家人和亲友的帮助与支持,故有较高社会支持水平,但因担心被他人歧视,不愿主动向他人求助。其次,病人不仅要承受外在形象的改变,更要承受因疾病、治疗产生的疼痛、疲乏、恶心、呕吐等症状群[21],这为原本应对资源匮乏的家庭带来更为沉重的经济、照顾负担,致使病人对家人充满愧疚和羞耻,尽量避免给家人增添麻烦。另外,面子观念会影响人们的寻求帮助行为,病人因怕“丢面子”,倾向于不寻求帮助[22]。因此,这些均影响了病人对社会支持利用程度。

3.3 社会支持对社交回避及苦恼具有直接的负向影响 本研究结果显示,癌症病人社交回避及苦恼(14.01±9.01)分,处于中等水平。社会支持对社交回避及苦恼有直接负向影响。O′Brien等[23]研究显示,低水平的邻里支持会降低病人的社会关系质量和减少社交互动,低水平的社会支持可能促使个体个人倾向于消极的社交应对策略,从而加重社交孤立程度[24]。江晨霞[25]研究显示,社会关系质量中的家庭亲密度、家庭承担和朋友关系是肺癌病人社交回避及苦恼的影响因素。本次调查癌症病人大部分来自农村和低收入水平家庭,家庭经济负担沉重,并面临周围人员对癌症的误解和疏离,本人缺乏有效社交应对,从而影响其社交行为。

3.4 社会支持在癌症病人病耻感和社交回避及苦恼间具有调节作用 社会支持在病耻感和社交回避及苦恼间有较弱的中介效应。本研究中病人社交回避及苦恼处于中等水平,低于陈晓宇[26]的研究结果。这与住院期间85.4%的病人由亲属陪伴和照顾,病人可及时获得心理、社会等必要的支持,在一定程度上减轻了因病耻感而导致的病人出现社交回避及苦恼的负性心理感受有关。另外,因住院期间病人社交人群和范围比较局限,故社会支持在病耻感对社交回避及苦恼的中介效应未能得到明显体现。

3.5 应对策略 在住院期间应提前预测癌症病人回归家庭和社会后其社交行为可能受到的影响,应提前对病人及家属开展有针对性的教育,提高其应对能力。例如,了解病人对自身疾病的认知,及时纠正其错误认知和扭转其非理性思维,并为其提供改善其外在形象和症状管理的信息和措施,减轻其病耻感。研究显示,采用结构式心理干预可以减轻早期宫颈癌术后病人病耻感,提升其生活质量[27]。胡婧等[28]采用同伴支持教育,直肠癌病人获得更强的代入感,在提升自我护理能力的同时,增强其自我认同感和责任感,减轻自卑感。张红梅等[29]采用理性情绪行为疗法,通过鼓励病人能够表达内心的真实想法、帮助其辩论非理性信念并将其转化为理性信念以及制定健康应对策略等帮助高血压病人提高应对能力,降低病耻感,增强自尊,尽快回归社会。

4 小结

本研究结果显示,住院癌症病人病耻感、社会支持水平处于中等偏高水平,社交回避及苦恼程度中等水平。病耻感对社交回避及苦恼有直接的正向效应,社会支持在病耻感与社交回避及苦恼中具有微弱的中介效应。但由于本研究调查地区是革命老区,发展比较落后且邻近广东省、福建省等医疗水平较发达地区,导致一部分经济条件较好病人外出流失,因此造成本研究中的大部分调查对象为农村地区且经济条件较差的人群,以后的研究中可扩大地区范围,以增加样本的多样性。