上睑提肌腱膜后层折叠术矫正先天性轻度上睑下垂

2021-09-17郝冬月曹姣崔江波仓正强刘超华彭湃

郝冬月 曹姣 崔江波 仓正强 刘超华 彭湃

先天性轻度上睑下垂临床较为常见,患者因上睑提肌肌力发育不良,常为了睁大眼睛而利用额肌力量睁眼,引起习惯性抬眉、额纹加深,同时因上睑缘遮盖部分瞳孔,表现为眼睛无神、困倦无力样面容。轻度上睑下垂治疗的目的在于改善患者的提上睑功能和容貌,使平视时两侧眼裂高度一致,重睑皱襞对称,暴露出瞳孔,扩大视野,两侧眉-睑缘距离相等。目前,临床上治疗轻度上睑下垂的方法较多,如上睑提肌腱膜折叠术、上睑提肌腱膜前徙术等。本文回顾性分析我科近年应用上睑提肌腱膜后层折叠治疗先天性轻度上睑下垂的疗效,具体报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

2017 年5 月至2020 年5 月,以上睑提肌腱膜后层折叠术矫正先天性轻度上睑下垂103 例。其中,男39 例、女64 例;年龄18~45 岁;单侧上睑下垂61 例,双侧上睑下垂42 例,共145 眼。所有患者既往均未行相关修复手术。排除标准:眼型重症肌无力[1]、霍纳综合征[2]、下颌-瞬目综合征[3]、假性上睑下垂、腱膜性上睑下垂患者等。术前测量患者上睑提肌肌力范围7~10 mm,睑缘角膜映光距离(MRD1)2~3.5 mm[4],上睑缘位于瞳孔上缘。

1.2 术前准备

详细询问病史,完善相关检查(视力、视野、内眼及外眼检查、眼球的运动功能评价等),检测上睑下垂程度、上睑提肌肌力及睑缘角膜映光距离等。

1.3 手术方法

按照美学标准设计,对于单侧上睑下垂患者,需参照健侧重睑皱襞高度设计上睑重睑皱襞线;如健侧无上睑皱襞,双侧设计上睑重睑皱襞线,健侧行重睑术,达到术后双眼美观、对称;双眼上睑下垂患者,设计双侧上睑重睑皱襞线。用0.75%盐酸罗哌卡因注射液(含1∶10 万肾上腺素)行上睑皮下浸润麻醉。沿设计线切开皮肤及皮下组织,分离并切除睑板前部分眼轮匝肌,适当去除睑板前筋膜组织,充分显露睑板上缘。于眶隔在睑板的融合处打开眶隔,依据术前上睑凹陷程度去除或保留部分眶隔脂肪,沿眶隔后壁与上睑提肌腱膜后层及上睑提肌的间隙分离至节制韧带,充分显露上睑提肌腱膜后层与上睑提肌(图1A)。依据术前对上睑提肌肌力的评估,初步确定腱膜后层折叠的量,将上睑提肌腱膜后层组织下拉于睑板上缘,用5-0 Prolene 缝线固定1 针,观察上睑高度,确定中间1 针位置恰当。第2 针位于第1 针内侧3~5 mm 处,低于第1 针,第3 针位于第1 针外侧3 mm 处,略低于第1 针(图1B)。后在前3 针的间隔处加针,调整至无额肌力量作用,向上睁眼时上睑缘位于角膜上缘约1 mm 处,观察双侧眼球内、中、外暴露度及对称性,观察睑缘弧度,使其流畅自然,无睑内、外翻。7-0 尼龙线行重睑成形固定缝合。

图1 手术方法Fig.1 Surgical procedures

1.4 术后处理

术后可选择佩戴湿房镜保护,防止角膜干燥。术眼白天以左氧氟沙星滴眼液、小牛血去蛋白提取物眼用凝胶及玻璃酸钠滴眼液等滴眼,晚间术眼涂抹红霉素眼膏。术后1 周拆线,晚间患眼继续涂红霉素眼膏及佩戴湿房镜至眼睑能自然闭合。

1.5 疗效评价标准

效果佳:自然平视时,上睑缘遮盖角膜上缘1~2 mm,双睑裂高度基本对称,弧度顺畅。效果欠佳:矫正不足、矫正过度、上睑缘弧度欠佳。矫正不足:自然平视时上睑缘遮盖角膜上缘>2 mm。矫正过度:自然平视时,上睑缘位于角膜上缘上方>1 mm。上睑缘弧度欠佳:上睑缘弧度不顺畅,成角畸形等。

2 结果

本组共103 例(145 眼),术后即刻见上睑缘达角膜上缘1 mm,重睑弧度较理想,眼睑闭合不全,上睑闭合时动度可。术后加压包扎1 d,术后1 周拆除缝线,肿胀部分消退,外形自然。术后随访6~12 个月,89 例患者重睑形成良好,上睑缘高度在角膜上缘下1 mm 处,弧度良好,无明显睑裂闭合不全。9 例在术后1 个月时发现眼睑位置矫正不足,术后1 年经原手术切口切开行上睑提肌短缩术,后眼睑位置恢复正常,双眼睑对称。5 例术后1 个月发现眼睑位置矫正过度,术后1 年经原手术切口切开松解后,重新行上睑提肌折叠术,眼睑位置恢复正常。无暴露性角膜炎、睑外翻、倒睫、感染等并发症发生。

3 典型病例

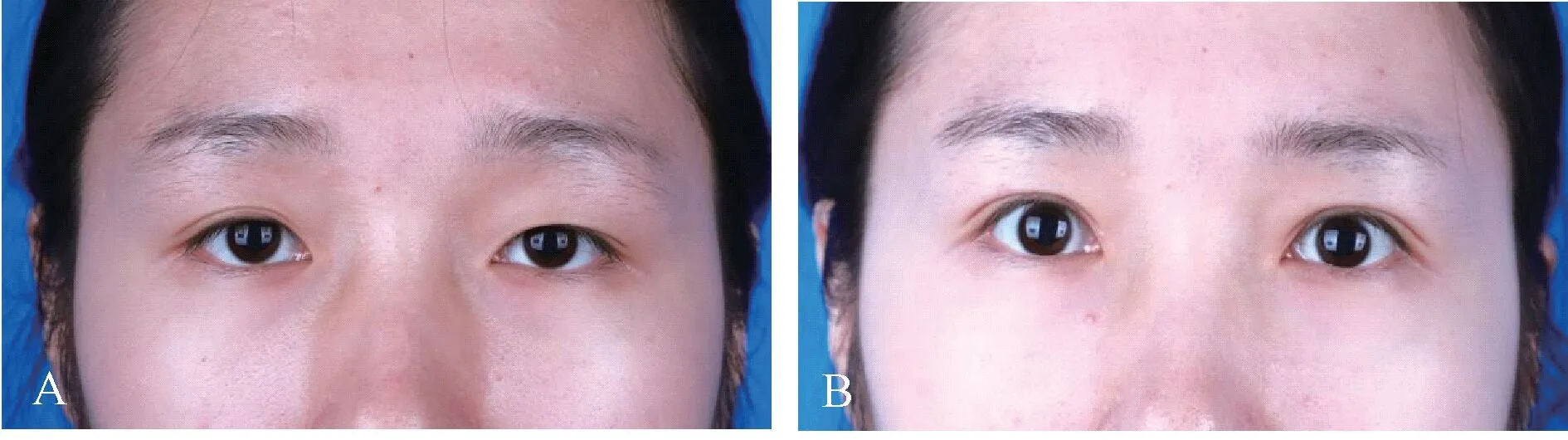

病例1,女,25 岁,双侧轻度上睑下垂,双侧睑裂9 mm。术后1 年双侧重睑对称性良好,坐位平视上睑缘位于角膜上缘,双侧睑裂12 mm(图2)。

图2 典型病例1 Fig.2 Typical case 1

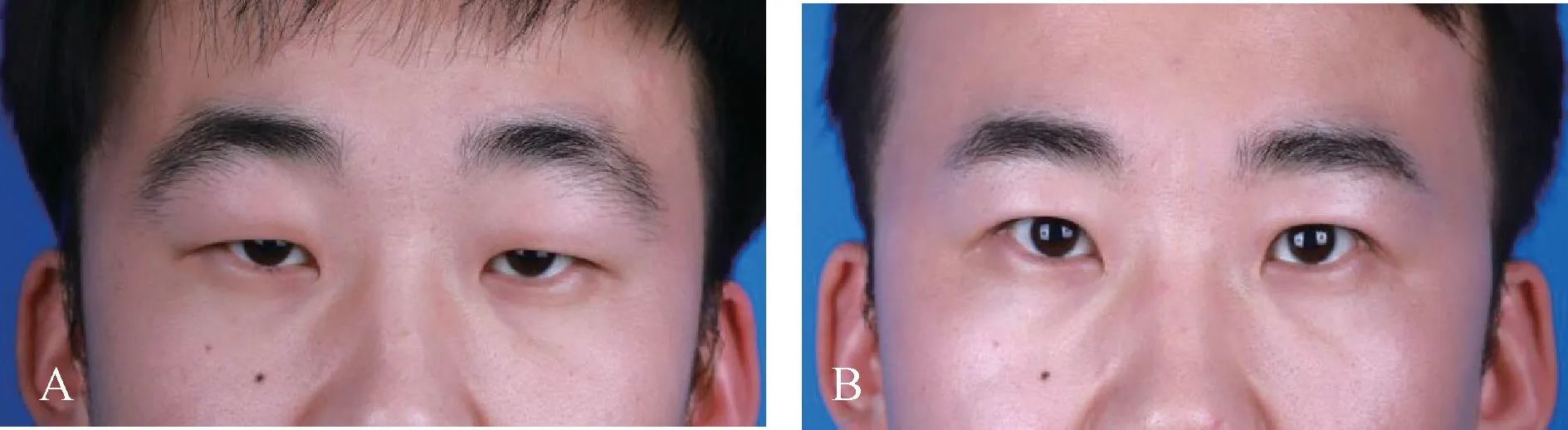

病例2,男,28 岁,左侧轻度上睑下垂,左侧睑裂8 mm。术后14 个月左侧重睑与右侧对称,坐位平视下左侧上睑缘位于角膜上缘,睑裂11 mm(图3)。

图3 典型病例2 Fig.3 Typical case 2

病例3,女,28 岁,左侧轻度上睑下垂,左侧睑裂8 mm。术后6 个月左侧重睑与右侧基本对称,坐位平视下左上睑缘位于角膜上缘,睑裂12 mm(图4)。

图4 典型病例3Fig.4 Typical case 3

病例4,男,26 岁,双侧轻度上睑下垂,双侧睑裂7 mm。术后1 年双侧重睑对称,坐位平视下双侧上睑缘位于角膜上缘下1 mm,睑裂10 mm(图5)。

图5 典型病例4Fig.5 Typical case 4

4 讨论

先天性上睑下垂临床较为常见。正常情况下,双眼平视时上睑缘遮盖角膜上部约1~2 mm;排除额肌作用,若上睑缘位于瞳孔上缘即为轻度下垂(下垂量1~2 mm)。先天性上睑下垂发病机制尚未完全明确,多认为是由于上睑提肌发育性肌营养不良所致,是一种原发性上睑提肌肌营养不良性疾病[5-7]。

上睑下垂术式的选择需按照上睑下垂的程度及上睑提肌肌力来决定,可以将上睑下垂术式归纳为以下3 类。①增强上睑提肌力量的术式[8-9]。该术式最符合生理构造,是临床矫正上睑下垂应用最广泛的术式。一般认为只要上睑提肌肌力良好或中等,轻度或中度上睑下垂病例都可以采用该术式。其缺点是容易发生矫正不足、长期的睑裂闭合不全及上睑迟滞等。②利用额肌动力提升上睑的术式[10]。该方法被较多运用于重度上睑下垂。③利用联合筋膜鞘悬吊提升上睑的术式[11-12]。这类方法适用于重度或重度复发上睑下垂。由于上睑下垂形成机制的复杂性和个体差异,临床应针对具体情况选择手术方法。

关于先天性轻度上睑下垂的手术选择问题,我们认为对于轻度上睑下垂、上睑提肌肌力尚可的患者,通过折叠上睑提肌腱膜后层,相当于缩短了上睑提肌和睑板之间的距离,从力学上来说,也就是力臂变短,上睑提肌收缩的力量不变,力臂变短后就能将上睑缘抬起,从而矫正轻度上睑下垂。同时,术中使用不可吸收的5-0 Prolene 缝线且多点缝针(7 针),可有效加强固定,降低术后复发可能,可达到较好的手术效果。

除了功能上的改善,上睑下垂术后对于容貌的改善也十分重要。因此,在术前设计时,术后双侧重睑皱襞的对称性和眉-上睑缘的距离尽量相等是我们需要考虑的,术中进行上睑提肌腱膜后层折叠和重睑成型的过程中,会反复调整以达到满意的术后效果。

另外,由于行上睑提肌腱膜折叠时使用的是5-0 Prolene 缝线,该缝线固定牢靠,组织反应轻,但质地较硬。由于固定位置在切口下方,为减少术后缝线外露的情况,在缝合切口时,可将眶隔筋膜或切口上下的眼轮匝肌覆盖于缝线上方,增加组织厚度以减少缝线外露。本组103 例术后均未出现缝线外露的情况。

本手术的要点:①单侧患者参照健侧设计患侧的重睑切口线,高度应较健侧稍低,视皮肤松弛情况设计去除皮肤。双侧患者设计高度应根据双眼的具体情况决定,设计的高度不应过高,适当去除皮肤。②局麻药应适量注射,为减少患者手术疼痛,我们手术中使用盐酸罗哌卡因注射液,该药物镇痛效果佳;同时在缝合腱膜时少部分患者会出现疼痛,可在结膜面注射不含肾上腺素的罗哌卡因注射液约0.3 mL,减少患者疼痛。③上睑提肌腱膜折叠术术中不需分离睑结膜、Müller 肌及上睑提肌间隙,故手术只需要仔细打开眶隔,沿眶隔后壁和上睑提肌腱膜后层及上睑提肌之间的间隙分离,降低了手术难度;但在临床操作过程中,因上睑提肌肌力不同、需要折叠的腱膜后层厚薄不同,上睑提肌腱膜后层折叠量的确定仍较困难,我们是依据术前对患者肌力的评估,判断折叠量,缝合中间1 针后,观察上睑缘的高度,通过调整获得满意的弧度与高度。

本组中有9 例术后发现矫正不足,分析其原因可能是患者上睑提肌腱膜后层发育较差,比较薄弱,缝合固定的上睑提肌腱膜后层太薄、太少,导致缝线脱开。另有5 例出现矫正过度,这可能是术中出现血肿或患者因紧张不敢用力睁眼,导致折叠过多,出现矫正过度。

综上所述,应用上睑提肌腱膜后层折叠治疗先天性轻度上睑下垂临床治疗效果确切,值得临床应用。