敦煌莫高窟唐前期正卷立体化莲瓣纹样分析

2021-09-16高晏卿

高晏卿

内容摘要:敦煌莫高窟所见正卷立体化莲瓣纹样,以前端作三分弧形且翘起为特征。这种纹样在唐高宗、武则天时期的两京地区极为流行,武周及其以后逐渐减少。而在唐前期的敦煌,正卷立体化莲瓣呈现与两京地区同步发展的态势,自唐前期第二期开始广泛使用,进入唐前期第三期后以瓣代花形式不再流行,多作为卷草中的花瓣或草叶表现。

关键词:敦煌莫高窟;宝相花;卷草;正卷立体化莲瓣

中图分类号:K879.21 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2021)04-0059-13

Abstract:The three-dimensional patterns of lotus petals in the Mogao Caves are characterized by petals that turn up at the tops and are organized in successive arcs. This pattern was very popular in both Changan and Luoyang in the periods ruled by Emperor Gaozong and Empress Wu Zetian during the Tang dynasty and gradually declined after Wu Zetian's period of reign. An identical process of development can be observed at the Mogao caves beginning in the second phase of the early Tang dynasty. Following this period, the form of using petals as an integral lotus flower declined in popularity and was replaced in the third phase of the early Tang dynasty by the petals or leaves of the flower being positioned at the center of curling vines.

Keywords:Mogao Grottoes; baoxiang flower; curling vines; three-dimensional lotus petals

莲瓣纹样是中国佛教美术中使用最多的装饰元素之一。初唐以來常见一种前端作三分弧形且向内翘起的正卷立体化莲瓣。这种表现形式不见于南北朝、隋代,而在敦煌莫高窟唐前期第二期洞窟中大量出现。以往学界虽在研究宝相花等问题时论及该纹样,但未曾针对其展开具体分析[1-6]。已知此种正卷立体化莲瓣纹样实例,比较集中地分布在敦煌莫高窟、洛阳龙门石窟等佛教遗迹中(图1),亦常常以线刻等形式表现于唐长安、洛阳一带出土墓志以及金银器上。本文以敦煌莫高窟正卷立体化莲瓣的流行与变化为中心,探讨其与唐两京地区的关系,以期厘清其在唐代前期的整体发展面貌。

莫高窟所见花瓣前端作三分弧形且翘起的正卷立体化莲瓣,往往绘于藻井或尊像头光的装饰纹样中,组合构成宝相花,抑或作为带状卷草纹样的局部构件,描绘于四壁及佛龛边缘。此外,在一些说法图、经变画中,佛座、华盖及花柱等装饰也绘出正卷立体化莲瓣。由于宝相花与卷草纹样的构成方式存在较大差异,故而本文拟分两部分展开论述:其一为藻井、尊像头光及佛座等宝相花装饰中的正卷立体化莲瓣;其二为卷草纹样带及由卷草构成的华盖、花柱等装饰中的正卷立体化莲瓣。

一 宝相花等纹样中所见正卷立体化莲瓣

(一)藻井宝相花中正卷立体化莲瓣

依据樊锦诗等对唐前期洞窟的分期,敦煌莫高窟第329窟为第一期开凿、第二期完成的洞窟。该窟主室西壁龛内主尊头光及藻井中绘有形式大体一致的宝相花,其花瓣均为前端作三分弧形且翘起的正卷立体化莲瓣。其中,藻井中央宝相花由内向外分为四层(图2):第一层绘写实的莲蓬与莲子;第二层绘放射状圆轮纹;第三层绘内向开口的C字形云头纹;第四层绘14枚前端作三分弧形向内卷起的正卷立体化莲瓣,腹部填充栓形花。花瓣背部在变色后呈现黑色,与腹部填充的颜色不同,突出了前端卷起的立体感。

唐前期第二、三期诸窟中,第338、339、211、372、215等窟藻井绘含有正卷立体化莲瓣的宝相花。其中第339、211、372窟宝相花中正卷立体化莲瓣作为主体纹样表现,第338、215窟中则作为附属纹样。

第339窟藻井宝相花分四层,正卷立体化莲瓣绘于最外层,其顶部插附栓形花,但其形式与第329窟不同。第372窟藻井所绘宝相花与第339窟迥异,其中心由四枚心形莲瓣纹组成(四叶纹),各个花瓣之间插附栓形花,并在这些栓形花之间填充另一组栓形花,由此形成第一层。第二层绘8枚开口向内的C字形云头纹。而第339窟藻井宝相花中此处C字形云头纹开口向外。第372窟正卷体化莲瓣作为第三层表现,其向内侧卷起的前端同第339窟一样插附栓形花。第四层绘由左右两侧向内卷起的对叶形花瓣,花瓣内填充白色,作立体化表现。

第211窟藻井宝相花第一层同样由四叶纹与栓形花穿插组合而成。第二层绘四枚前端卷起的正卷立体化莲瓣,莲瓣顶部插附栓形花。莲瓣之间各绘一枚栓形花,并由栓形花向藻井四角生出两侧卷起的对叶形花瓣,由此形成第四层。

这一时期正卷立体化莲瓣表现趋于复杂,一是花瓣顶部另承托一栓形花,二是花瓣之间穿插组合对叶形花瓣(图表1)。随着组合纹样渐趋多样,宝相花的层次明显增加。这些宝相花除绘于藻井之外,偶有四枚花瓣呈十字形组合用作经变画中七宝地或宝塔覆钵装饰,如第202窟西龛顶所绘多宝塔[7]。此外,后壁龛沿经常采用1/2或1/4宝相花连续排列形成带状纹饰,如第341窟西龛顶内沿;亦偶有绘于尊像头光中者,如第341窟西龛主尊头光内层。

(二)尊像头光、佛座宝相花中正卷立体化莲瓣

第329窟西龛主尊头光内层所绘宝相花,形式与藻井宝相花基本一致,只是正卷立体化莲瓣与内侧栓形花及C字形云头纹的相对位置有所差异。第329窟之后,唐代洞窟的尊像头光较少绘正卷立体化莲瓣形式的宝相花,而多以填充卷草纹样代替,开元天宝年间的第130窟,大佛头光内层绘有前端作五分弧形正卷立体化莲瓣,是少数实例之一。

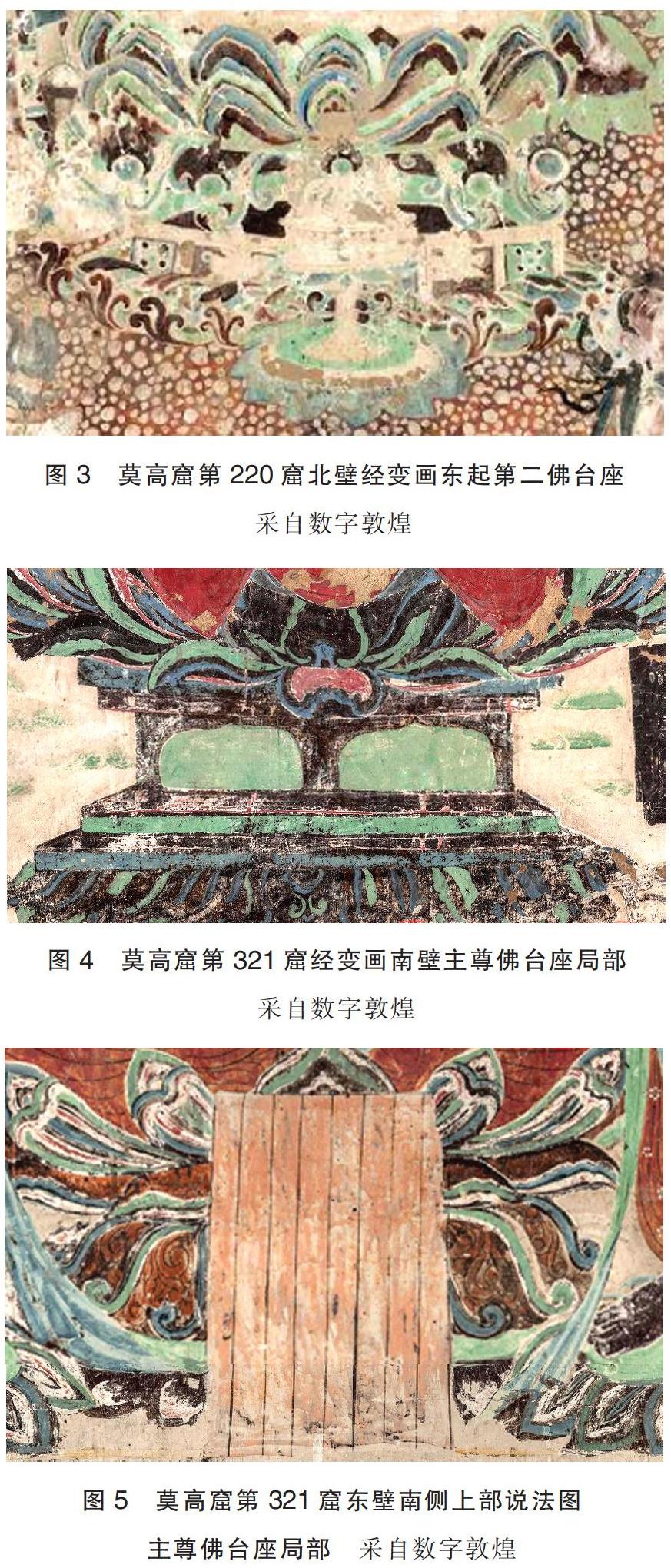

在莫高窟唐第二期壁画中,部分佛座采用正卷立体化莲瓣表现,第二期以后该形式趋于少见。其中唐贞观十六年(642)第220窟,较早出现正卷立体化莲瓣,其艺术风格和题材与都城长安关系密切。第220窟北壁药师经变七佛足下各绘莲座,其中东起第二、四、六身立佛的莲座底部均为开敷的莲花(图3)。莲瓣前端向上翘起后,再各分作三瓣向外卷起,是十分典型的正卷立体化莲瓣。东起第五佛华盖下层莲花花瓣形式与之雷同,而华盖中层另绘一朵较小的莲花,莲瓣同样为前端翘起的立体形式,但无前端分瓣后向外卷起之细部表现,仅有连弧形式。

第220窟之后,第二期第331、321等窟说法图佛座所绘立体化莲瓣,形式多与第220窟北壁东起第五佛华盖中层莲瓣相似(图4)。有趣的是,第321窟东壁南侧上部说法图主尊佛座上层绘仰莲瓣,表层另有前端向外卷起的正卷立体化莲瓣(图5)。与此类似的形式见于第329窟北壁净土经变的宝池,池中所绘部分莲蕾表层花瓣向外卷起(图6),试图表现莲花即将绽放的状态。

(三)宝相花中正卷立体化莲瓣与唐两京地区的关系

前述贞观年间莫高窟第220窟壁画佛座立体化莲瓣的表现,在同时期两京地区亦有类似实例。其一见于龙门宾阳南洞北壁立佛龛(图7),立佛台座为覆莲形式,莲瓣腹部填充圆花纹,前端作五分弧形且翘起,整体呈现扁平视觉效果。此龛南邻贞观二十三年(649)崔贵太龛,北邻贞观二十二年(648)“河南县思顺坊老幼等”造弥勒龛,推测也是雕刻于贞观年间。其二见于美国克利夫兰美术馆藏贞观二十一年(647)房玄龄造玉佛像台座(图8),覆莲瓣前端卷起,但受雕刻材料和技法限制,石刻台座中瓣尖上翘卷起后紧贴莲瓣腹部,不同于敦煌壁画中瓣尖翘起后呈向外张开。

贞观以后,正卷立体化莲瓣组成的宝相花在两京地区大为流行。洛阳一带主要见于龙门石窟,奉先寺主尊及胁侍菩萨头光、台座装饰尤其具有代表性。主尊卢舍那佛头光莲瓣翘起后紧贴瓣腹,瓣尖作三分弧形(图9)。台座莲瓣前端与房玄龄造玉佛像台座莲瓣一致,且更具立体感(图10)。奉先寺之营建,于咸亨三年(672)得武则天“助脂粉钱两万贯”,于上元二年(675)完工。与奉先寺年代相近的诸多龙门龛像均表现了正卷立体化莲瓣,如潜溪寺洞主尊頭光(655—661年)[8]、清明寺洞主尊佛座(670—674年)[8]186、惠简洞主尊倚坐佛头光(673年完工)[8]189、万佛洞主尊及胁侍像台座(680年完工)、擂鼓台第4窟主尊及二胁侍菩萨头光、擂鼓台第3窟主室方坛后面线刻纹饰等(完工于武则天时期)[9-10]。

值得注意的是,奉先寺、惠简洞、万佛洞等都与皇室或权贵关系密切,或可说明正卷立体化莲瓣纹样其时颇受上流社会喜爱,因而得以广泛使用。既往研究表明,龙门石窟唐代造像深受长安佛教造像影响,装饰纹样也是如此。日本奈良国立博物馆所藏劝修寺绣帐(图11),肥田路美认为很有可能出自唐高宗后期至武则天时期(7世纪后半叶)的宫廷专门化作坊,反映了初唐后段西京长安和东都洛阳一带的“中央画风”[11]。此绣帐主尊倚坐佛身后设与惠简洞、擂鼓台第4窟主尊相似的佛座背屏,在背屏方格装饰内表现了前端作三分弧形式正卷立体化莲瓣。莲瓣细部表现则与前述实例略有不同,其前部钝平且整体翘起,内敛而分出三弧,顶部内凹而使莲瓣整体略呈m形。这种细部表现与莫高窟第329窟西壁主尊头光、藻井宝相花中所绘莲瓣完全一致,表明该窟与唐代长安一带密切关联。

汉文化地区最早表现正卷立体化莲瓣的实例见于彬县大佛头光内层装饰(图12),其卷起的前端部分不作三分弧形,而呈现斧钺形(一弧形),花瓣内填充圆花纹样,则与劝修寺绣帐所见类似。大佛背光左下角刻铭文“大唐贞观二年(628)十月三日造”,也就是说正卷立体化莲瓣在关中出现时间不晚于贞观早期。彬县大佛位于唐长安通往西域的交通要道,基本能够反映长安的艺术风格[12]。这一方面说明正卷立体化莲瓣可能于贞观早期已经在长安一带使用,另一方面也反映了其向河西走廊传播的迹象。

二 卷草等纹样中所见正卷立体化莲瓣

在莫高窟唐前期第二期洞窟,正卷立体化莲瓣不仅用作宝相花的花瓣表现,亦被抽离出来与栓形花等穿插形成新的组合纹样,以瓣代花,频繁出现于卷草纹样带及华盖等装饰中;同时,其原始的花瓣意义的形式仍在部分洞窟中得以延续,并在唐前期第三期时成为主流,影响及于五代。

(一)以瓣代花的正卷立体化莲瓣

所谓以瓣代花,即将莲花中的莲瓣抽离出来,以花瓣代表完整的花朵,具体形式大体有三种:一是在单个立体莲瓣根部承接花萼(或花萼状叶片)、花茎,顶部和两侧分别插附栓形花,可称之为基本型;二是在基本型基础上,立体化莲瓣增加为并列两片或简单堆叠起来的三片,可称之为堆叠型;三是立体化莲瓣缩小并被对叶形花等包裹起来,可称之为组合型。

1. 基本型

第220窟北、南、东壁经变画上沿均绘带状卷草纹饰。其中北壁纹饰带西段、东壁纹饰带南段见有前述以单个莲瓣为主体的花枝(图表2:1),花瓣背部施以青绿色,颇具立体感。莲瓣内部、顶部分别安插栓形花,整体以卷叶状花萼承托。此形式普遍见于20余个唐前期第二期洞窟,莲瓣所附栓形花的数量和位置略有差异。其作为卷草的花枝,不仅用以装饰四壁上沿、西龛边沿,也出现在经变画、说法图的华盖、花柱等装饰中(图表2:2)。

此基本型见有两种异化形式。其一,在莲瓣两内侧分别生出向内卷曲的叶状物,较典型者见于第334、321窟(图表2:4—5)。前述房玄龄造玉佛像台座莲瓣为此形式的雏形(见图8)。其二,插附在莲瓣顶部及两侧的栓形花异化为尖状叶,较典型者见于第329、340窟(图表2:7—8)。

2. 堆叠型

第220窟北壁上沿带状卷草装饰西段,出现由立体莲瓣呈品字或倒品字形堆叠而成的卷草花枝,莲瓣间插附四至六枚栓形花(图表2:10)。此型在唐前期第二期有所流行,还有两瓣莲瓣并列等组成形式(图表2:11)。

3. 组合型

在卷草纹样中,以正卷立体化莲瓣与对叶形纹样的组合为典型。多数表现为对叶形花将正卷立体化莲瓣包裹起来,作为卷草的花枝。此形式在第220、329、386、338等窟均可见到(图表2:13—14)。

值得注意的是,上述以瓣代花诸形式在唐前期第二期之初的第220窟均已出现,而第一期洞窟尚未流行正卷立体化莲瓣,这也大体印证了学界认为第220窟直接受到中原地区影响的观点[13]。推测在唐两京地区同时期的卷草纹样中,正卷立体化莲瓣同样是流行元素之一。现存长安、洛阳一带卷草装饰实例,以墓葬出土墓志盖边饰雕刻居多(图表2:3、6、9、12、15)。笔者整理所得刻有以瓣代花正卷立体莲瓣的22件纪年墓墓志盖,其中咸亨、上元年间(670—676)墓11件,垂拱至神龙年间(685—707)墓8件。此后以瓣代花形式明显减少,仅有零星实例(表1),而作为花瓣或卷草叶之实例增多。对比莫高窟以瓣代花实例主要流行于唐前期第二期的情况,亦即唐中宗与武则天时期,可知其与两京地区同步发展。

(二)作为花瓣或卷草叶的正卷立体化莲瓣

第220窟卷草装饰中也绘有表现莲瓣原形的正卷立体化莲瓣,而部分前端分出三弧且翻转翘起的卷草叶,可能由立体化莲瓣拉伸变形而成。前者以南壁西方净土经变主尊华盖为例(图13),其中部桃形草枝内绘花朵一枚,中心花蕊为栓形花,正面绘有一枚向外翻卷、顶分三弧的正卷立体化莲瓣,两侧各绘有一枚前端分作三弧的花瓣,应视为侧面观的正卷立体化莲瓣。

营建于景龙年间(707—710)的第217窟是第三期初期洞窟,四壁上沿纹饰带及西龛,以及南壁部分尊像的头光、身光内均为卷草纹样,枝蔓表现大体有正面观的满开花朵和侧面观的半开花朵两种。其中满开花朵的立体化花瓣较为典型,正如第220窟所见,该纹样此处虽作为花瓣表现,但其形式亦花亦叶,存在模糊之处。

第217窟出现的这种新卷草纹样,形式与神龙二年(706)的懿德太子墓、景云二年(711)的章怀太子墓、开元二十五年(737)的武惠妃墓所见大体相同。以懿德太子墓为例,石门、石椁内外线刻大量精美卷草纹饰,其中局部与第217窟所绘极为相似[14]。显然,敦煌唐前期第三期洞窟中的新卷草纹样来自长安一带,甚或是依照长安传来的稿本所绘。由懿德太子墓纹饰所见,前期流行的以瓣代花形式虽仍在使用(图14),但仅零星出现。此时的主流形式中,正卷立体化莲瓣回归花瓣属性,这一点在半侧面观的花朵中显而易见[14]74。其重层乃至多层花瓣、花瓣前端分弧等特点,很可能受当时风行两京地区的牡丹花的影响。

此种卷草纹样在敦煌流传弥久。第217窟之后,盛唐第133、148、144窟,中唐第197、159、237、158窟,乃至五代时期的榆林窟第16窟等洞窟均可见到。

三 正卷立体化莲瓣的来源

前文论及彬县大佛头光内层正卷立体化莲瓣为汉文化地区最早的实例,翘起的前端呈斧钺形,而非连弧形式,与随后唐两京地区所见实例存在一定的差异。不过,沿丝绸之路西行,在焉耆却能见到与之类似的实例。1907年,斯坦因在今新疆巴音郭楞州七个星佛寺遗址采集到一件造像底座,表面浮塑精美的花卉装饰(图15)。中央瓶状物应为石榴,两侧各有四枚卷曲的茛苕叶向外舒展开来,在石榴内侧浮塑一枚向上舒展的叶片,叶片前端卷曲呈斧钺形,与彬县大佛莲瓣前端类似。石榴下方另有一枚前端卷曲的叶片,位于叶丛中央的石榴呈现花蕊般立体感。此台座的制作年代约在6—8世纪,不能排除其与彬县大佛同时期甚至更早的可能性。虽然无法据之判断两者的流传关系,但由七个星佛寺台座纹样可知,彬县大佛头光所见前端翘起的莲瓣很可能源于前端卷曲的茛苕叶。前文所论房玄龄造像佛座之莲瓣腹部边缘,均雕刻三四个向内的指状突起(见图8),可能尚保留了茛苕叶的部分特征,而前述立体化莲瓣基本型的第一种异化形式也正是基于此而产生。

这一判断可由墓葬相关材料进一步证实。唐昭陵显庆四年(659)尉迟敬德墓志盖四周雕刻精美卷草装饰[15],卷草根部结节上部刻一枚前端分三弧并向下翻卷的叶片,与本文所论的立体化莲瓣十分相似。与之类似的实例还见于宁夏固原出土显庆三年(658)史道洛墓志盖[16],其形式与正卷立体化莲瓣更为接近。然而,尉迟敬德墓志盖上此纹样表现似叶而非花,尤其下部两侧生出对称的两枚叶片,叶片边缘同样为连弧形,前端向下卷曲。这种形式不禁令人联想到犍陀罗艺术中极为常见的科林斯式柱头[17]。其侧面观的茛苕叶正如尉迟敬德墓志盖卷草根部两侧向下卷曲的叶片,而正面观的茛苕叶又与该志盖向下翻卷的叶片相似。当然,由犍陀羅艺术中的形式到初唐正卷立体化莲瓣,其间历经了不同地域文化的流转和类似形式的杂糅,细部特征乃至表现的内涵已经各异其趣。

四 小 结

纵观正卷立体化莲瓣的发展过程,这种纹样在汉地的流行可能始于唐贞观初年,初期似乎主要作为莲花花瓣使用于尊像台座、头光以及其他宝相花装饰中。同时,这种莲瓣也被抽离出来,以瓣代花作为卷草的花枝表现,并出现堆叠型、组合型等多种形式,花瓣细部也发展出一些异化特征。其在唐高宗至武则天时期的两京地区极为流行,这不仅体现在龙门奉先寺、惠简洞等一批佛教造像中,也见于唐两京地区墓葬志盖、棺椁、墓门等雕刻。武周以后,正卷立体化莲瓣实例减少,其内涵逐渐回归至表现花瓣,以瓣代花的形式不再流行。

在唐前期的敦煌,正卷立体化莲瓣呈现出与两京地区同步发展的态势。自唐第二期洞窟开始,以第220窟为代表,正卷立体化莲瓣的各种形式一并出现,并广泛使用于第二期诸窟,其中以瓣代花的卷草花枝尤为流行。进入第三期后,以瓣代花形式不再流行,正卷立体化莲瓣亦花亦叶,多作为卷草中的花瓣或草叶表现。与中原地区不同的是,从现有实例来看,该纹样在敦煌一直延续使用至五代时期,或与中唐以后敦煌孤悬一隅有关。

作为颇具时代色彩的装饰纹样,正卷立体化莲瓣对朝鲜半岛和日本也产生了一定影响。朝鲜半岛实例,见于韩国庆州芬皇寺遗址出土瓦当[18]。芬皇寺为新罗第二十六代王善德女王(632—647年在位)建立的寺院。该瓦当可能是寺院盛期或修缮时所用。日本相关实例,见于法隆寺金堂北壁所绘说法图主尊背屏及天井等处[19],可谓影响深远。

此外,依据樊锦诗等学者洞窟分期成果,莫高窟第329窟为唐代第一期开凿、第二期完成的洞窟。类似第329窟这种西壁开敞口深龛的洞窟形制,在第二期洞窟中大量使用,而第一期仅有第329窟一例,亦即该窟形制似更接近第二期。八木春生先生讨论大画幅经变画从初唐到盛唐的发展过程后,也认为第329窟经变画的形式可能在第220窟之后,位于唐第二期[5]91。本文基于对正卷立体化莲瓣纹样之分析,认为第329窟开凿于第二期的可能性更大。

参考文献:

[1] 林良一. 仏教美術の装飾文様-7-蓮華-4[J].仏教藝術,1974(第106号):64-85.

[2] 薄小莹. 敦煌莫高窟六世纪末至九世纪中叶的装饰图案[G]//敦煌吐鲁番文献研究论集:第5辑. 北京:北京大学出版社,1990.

[3]岡田健.龍門石窟初唐造像論:その三 後期[J]. 仏教藝術,1991(第196号):93-119.

[4]陈振旺. 隋及唐前期莫高窟藻井图案研究[D]. 兰州:兰州大学,2018.

[5]八木春生. 中国仏教美術の展開:唐代前期を中心に[M]. 京都:法藏馆,2019:188.

[6]姚瑶. 初唐时期龙门石窟中同茎莲花座初探[J]. 中国美术研究,2015(3):42-55.

[7]贺世哲. 敦煌石窟全集:法华经卷[M]. 上海:上海人民出版社,2001:54-55,图43.

[8]温玉成. 龙门唐窟排年[M]//中国石窟:龙门石窟(二).北京:文物出版社,1992:182.

[9]龙门石窟研究院,等. 龙门石窟考古报告:东山擂鼓台区(伍)[M]. 北京:科学出版社,2018:104.

[10]李崇峰. 龙门石窟唐代窟龛分期试论:以大型窟龛为例[G]//石窟寺研究:第4辑. 北京:文物出版社,2013:140.

[11]肥田路美. 奈良国立博物馆藏刺绣《释迦说法图》的制作地和主题[G]//李静杰,译. 艺术与科学:卷11. 北京:清华大学出版社,2011:117-131.

[12]常青. 彬县大佛寺造像艺术[M]. 北京:现代出版社,1998:11.

[13]八木春生. 敦煌莫高窟第二二〇窟に関する一考察[J].仏教藝術,2012(第324号):9-41.

[14]陕西省考古研究院,乾陵博物馆. 唐懿德太子墓发掘报告[M]. 北京:科学出版社,2016:94.

[15]昭陵博物館. 昭陵墓志纹饰图案[M]. 北京:文物出版社,2015:拓片15-1.

[16]原州联合考古队. 唐史道洛墓[M]. 北京:文物出版社,2014:图67.

[17]J.Bartheux,Les Fouilles de Haa I.Stūpas et sites. Tex-tes et dessins[M]. Psris:ditions dart et dlustoire,1933:21,fig.4.

[18]佐伯啓造. 综合故瓦研究[M]. 京都:内外出版印刷會社,1938:图7.

[19]石田茂作,龜田孜. 法隆寺[M].東京:朝日新聞社,1968:9.