敦煌“(亻亲)状”文书再探

2021-09-16王祥伟

王祥伟

内容摘要:(亻亲)状作为(亻亲)司等僧务管理机构分发大众(亻親)利的依据,是以寺院为单位,由寺院自己以状文形式具报的本寺应分(亻亲)僧尼的名单。虽然P.2250V与(亻亲)状关系密切,但其应不是(亻亲)状文书,而P.3600中的诸寺状文应是(亻亲)状文书。在寺院负责人具呈(亻亲)状后,再由分(亻亲)机构的相关负责人以寺院具报的状文名单为基础,以唱卖历等为依据,对诸寺僧尼应得(亻亲)利进行勾检分配。

关键词:敦煌;文书;(亻亲)状;寺院

中图分类号:K870.6;G256.1 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2021)04-0103-09

Abstract:Chenzhuang, a type of official document regarding alms giving, was the foundation on which the Chensi, the organization in charge of almsgiving, and others Buddhist institutions distributed the alms they received among the monks of all the temples in a given area. The contents of chenzhuang include a list of all the monks or nuns at different temples who should receive alms. Even though manuscript P.2250V appears to be closely related to chenzhuang, this document is not actually a record about alms; the text describing various temples in manuscript P.3600, however, likely belongs to this category of document. On receiving the chenzhuang reports from all the local temples, the heads of the Chensi and others Buddhist institutions would review the lists and distribute alms among the monks and nuns based on accounting records of the auctions held at the temples when selling the property of deceased monks or nuns.

Keywords:Dunhuang; manuscript; chenzhuang; temple

佛教历史上很早就存在对布施物((亻亲)利)进行唱卖和分配的活动,敦煌文书中也保存下来了与之相关的较为丰富的资料,(亻亲)状文书即是其中一种。这些资料对我们深入了解佛教的唱卖分(亻亲)活动具有重要的意义。P.3730《寅年九月式叉尼真济等牒并洪(亻亲)判辞》和P.3730《寅年八月沙弥尼法相牒并洪(亻亲)判辞》中均记载到“(亻亲)状”[1],但是敦煌文书中没有明确说哪一件文书是(亻亲)状文书。目前对(亻亲)状文书进行过专门研究的是郝春文先生,认为(亻亲)状是(亻亲)司发放大众(亻亲)利的依据,同时认为P.2250V就是一件(亻亲)状文书,并对其内容进行了详细讨论说明[2]。郝春文先生对(亻亲)状文书的研究做出了重要贡献。本文在郝先生的研究成果基础上,再对敦煌(亻亲)状文书试做探讨。

一 P.2250V的内容及其“(亻亲)状”性质之疑

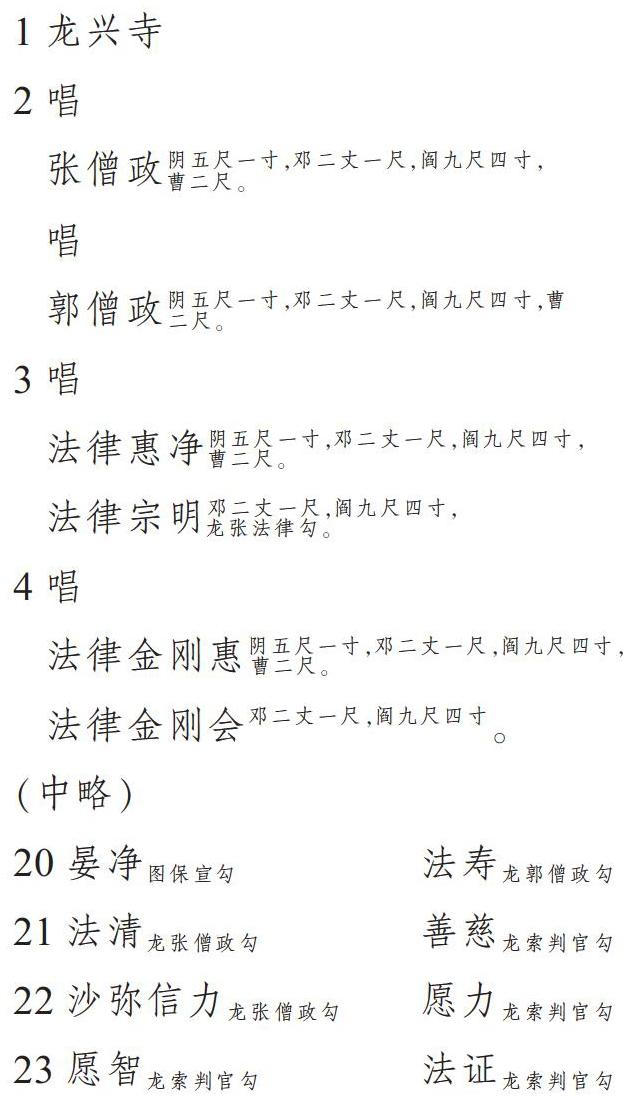

P.2250V是一件被学界广为关注的文书,现存龙兴寺、乾元寺、开元寺、永安寺、金光明寺五所寺院的僧人名单及相关内容,对其性质的认识经历了较长的过程。那波利贞认为是一件有关毡布的经济文书[3],藤枝晃认为是支给簿,并认为其年代在925年[4]。《敦煌社会经济文献真迹释录》将其拟名为《年代不明(923—926)龙兴寺等毡布支给历》,是目其为支出历文书[5]。而郝春文先生首次将其与敦煌僧团的分(亻亲)活动联系在一起进行了深入分析研究,认为是(亻亲)司分发大众(亻亲)利的(亻亲)状的一部分,并将其年代定在937年前不久[2]298-321。我们发现,P.6005、P.3600、P.3619与P.2250V的关系非常密切,有利于我们进一步认识(亻亲)状文书,为了便于比较说明,我们先将P.2250V中龙兴寺的部分内容移录如下:

该件文书在每名僧人旁边用朱笔画有“┐”符号,在有的僧人法名前用朱笔写有“唱”字,凡是没有“唱”字者,在其法名下用朱笔写有“某某勾”。据郝春文先生研究,文中“唱”即唱买之义,表示该僧人为唱卖活动中施物的唱买者;“某某勾”表示该僧人应得的(亻亲)利到这名勾者那里去领取;而凡是唱者下面一般没有“某某勾”,是因为唱买者自己勾销自己,但也有例外,即假如该唱买者所应支的唱买物价值不够自己应得(亻亲)利的份额时,其名下也会有“某某勾”;由于僧尼所得的(亻亲)利数量与(亻亲)司算会结果相同,故一般不会在僧尼名下再标出其所得(亻亲)利的名称与数量。而郝春文先生认为该件是(亻亲)状的原因主要有两点:一是其(亻亲)利的分配原则与P.2638V《清泰三年(936)沙州(亻亲)司教授福集等状》中所载(亻亲)司是一致的;二是每个僧人、沙弥所得(亻亲)利的数量与P.2638V算会出的数量也是一致的。

P.6005与P.2250V完全系同类文书,但文书前后残缺,仅存两所寺院的部分僧名,唐耕耦先生对该件文书进行了全文释录,拟名为《年代不明福圆等唱卖历》,并且在注释中云有的僧人上有“唱”字,有的未见,疑朱字未显示,文书用硬笔书写,年代当在吐蕃占领敦煌以后[5]154-157。后郝春文先生对其重新释录并研究解读,发现其中的僧名多见于S.2614V《沙州诸寺僧尼名簿》中的大云寺和报恩寺僧名籍,从而认为文书残存的是大云寺和报恩寺的僧名并判断其年代应在9世纪末10世纪初;同时也说因文书上的某某勾均系另笔,墨迹甚淡,故所录可能不全[2]350-356。从彩色图版来看,该件文书中每名僧人法名旁的符号“┐”及有的僧人法名前写的“唱”字或其名下写的“某某勾”均为朱笔所书,字迹非常模糊,有的已经无从辨识,还有的因文书边缘残破而缺失,我们将其部分内容释录如下:

以上是P.6005中大云寺的内容,此后未录的是报恩寺的内容。虽然以上录文仍没有将个别文字释录出来,但是与文书原来内容更加接近。经比较发现,该件文书与P.2250V的格式和内容完全一致,凡是有“唱”者,其名下一般没有“某某勾”,无“唱”者则有“某某勾”,同时也是以寺院为单位登录,末尾还合计寺院僧人和沙弥的人数。要说有所不同,就是P.6005中多数僧人名下标注有账目,同时有的僧人名下的账目多达十几笔;而P.2250V中僧人名下标注账目者较少,同时账目数量也少。可能正因为如此,再加上P.6005中朱笔书写的文字大多看不清,故郝春文先生并未将其视为与P.2250V性质相同的文书,而认为其是为了避免僧人在分(亻亲)时将布匹分割得太小而造成浪费,从而在等到多次或十几次斋会后再将每人应得的(亻亲)布数字合计在一起进行决算的文书[2]350。但僧人名下账目的多少并不影响P.6005和P.2250V性质的相同。郝春文先生研究P.2250V时指出,按照分(亻亲)原则每人应得的部分一般在僧人名下没有具体标注出来,而僧人名下标注的账目则是其在应得份额之外多得的部分。这种解释同样也适用于P.6005,即P.6005中也不标注每名僧人按原则应得的数额,至于其名下标注的额外账目比较多的原因,应是在本次分(亻亲)前,这些僧人参加的斋会或法事活动比较多所致。

既然P.6005和P.2250V是性质相同的文书,那么二者是不是(亻亲)状文书呢?(亻亲)状作为(亻亲)司等僧务管理机构分发大众(亻亲)利的依据,一定是以状文的形式而存在,而且呈状者应是下一级单位,这下一级单位只能是寺院,也就是说,(亻亲)状应该是以寺院为单位,由寺院自己具报。但是,P.2250V和P.6005各存五所和两所寺院的僧尼名单,特别是P.2250V中五所寺院的僧尼名单是完整的,但每所寺院的僧尼名单并不是以状文的形式存在着,故其不是以寺院为单位具报的状文。不仅如此,P.2250V和P.6005的全篇内容可能也不是状文的形式,原因有二:

首先,虽然P.2250V和P.6005的内容有缺失,但P.2250V中最后金光明寺僧人名单的后面有多达一纸的空白,而仍没有状文尾部结构的痕迹;

其次,P.2250V和P.6005均是不同寺院的僧尼名单,假如是以状文的形式存在着,具状者不可能是某一所寺院而只能是某僧务管理机构,而在敦煌佛教分(亻亲)活动中,并没有专门设置什么机构负责向(亻亲)司等具状各所寺院的僧尼名单。

从这些分析来看,P.2250V和P.6005应不是(亻亲)状文书。

二 P.3600和P.3619的(亻亲)状性质之辨

P.3600不但内容与P.2250V相同,而且具有状文格式,我们先看其具体内容:

文书中第一、三件所存内容不多,寺名缺失,第二件普光寺的内容完整。日本和中国学者对该件文书的释录和研究较为频繁。藤枝晃先生最初在研究敦煌的僧尼籍时认为该件文书的戌年为926或938年[4]285-338,后来又定为806年[6]。竺沙雅章在《敦煌吐蕃期の僧尼籍》中依据寺卿唐千进还见于其他大乘寺文书而认为第一件是大乘寺的状文,又依据S.5637V中敦煌尼寺的顺序认为第三件是安国寺的状文,并据安国寺的创建时间将该戌年定为818年[7]。《敦煌社会经济文献真迹释录》第4辑在公布P.3600黑白图版的同时并对其全部内容进行了释录,拟名为《吐蕃戌年普光寺等具当寺应管尼数牒》[1]209-213。从学界对该件文书的释文和研究来看,均没有注意到文书中用朱笔注写的有关内容和符号,也没有将其与佛教的唱卖唱买和分(亻亲)活动联系在一起。

P.3600中有许多用朱笔所写的内容和符号,但极为轻淡模糊而不易被发现。经仔细观察辨识,该件每名尼僧旁用朱笔标有符号“┐”,有的注有“唱”字,与P.2250V相同。此处“唱”也是唱买之意,表示该尼僧是唱买者,凡是有“唱”字者,在其法号旁还注有“折付”二字,与前引相关文书中的“折本分”“折”相同,也是表示该唱买者本次应得(亻亲)利在唱买应付(亻亲)价中支付了。凡是没有“唱”字者,法名旁又用朱笔注有另一名僧尼的法号,而这名僧尼恰好就是唱买者,而且一般都是本寺的尼僧,如第二件第5行普照旁的德净、第7行普愿旁的明了、第9行妙德旁的坚胜、第10行妙相旁的明真、第20行志德旁的普妙和妙用旁的宝明,第26行凝惠旁的修忍分别见于第25、15、23、27、4、15、26行,她们都是唱买者,说明没有注“唱”字的这些僧尼应得的(亻亲)利到相应的唱买僧尼那里去领取。还有的僧尼法号前用朱笔标有“厶”符号,如大乘寺第1行圆净及普光寺第6行的法宝、第7行的普愿和坚律、第9行的妙德、第26行的凝惠和遍照等。凡是标有该符号者,表示在前一次分(亻亲)时,还欠该僧尼应得的(亻亲)利,如圆净后标有“前欠”,遍照后标有“前欠二斗”。这些僧尼在本次分(亻亲)活动中也有可能会成为唱买者,如圆净旁还注明“唱”“折付”,说明圆净在本次分(亻亲)活动中是唱买者,前次所欠及本次应得(亻亲)利均在自己唱买应付(亻亲)价中折付了。又法宝旁也注明“唱”,说明前次所欠应得(亻亲)利与自己本次唱买应付(亻亲)价相抵消了。其他如普愿、坚律、妙德、凝惠、遍照都不是唱买者,他们的旁边都注有一名唱买僧尼的法号,表示前次所欠她们的(亻亲)利及本次应得(亻亲)利都由该唱买僧尼支给。需要说明的是,第一件大乘寺中东来尼庄严应为客尼,可能也参加了相关的转经或其他法事活动,故也分得了(亻亲)利,而其应得(亻亲)利到唱买者光严那里领取。

文书中胜坚、胜觉、胜念、胜德、胜贤、净修旁注有“都头毛价五斗”,而其他尼僧旁没有此笔账,说明这是五名尼僧额外的账。对這笔账的含义,马雅伦和邢艳红在讨论都头一职时认为“当是这些尼从都头手上领得的毛,其价格折合麦五斗,从这一点看,都头是都司仓的主管,他将都司仓的(亻亲)布、绢及衣物和寺院畜牧业所得羊毛等出卖换作麦粟等粮食以供佛教教团食用。因此都头是主管都司仓收支的僧官,可能是都司仓官的异名或俗称”[8]。田德新完全沿袭了前者之说:“都头将都头仓的(亻亲)布、绢及衣物和寺院畜牧业所得羊毛等出卖换作麦粟等粮食以供佛教教团食用,即为都头处分(亻亲)物、入购粮食之举措。”[9]虽然这种表述不尽准确,但认为这笔账是尼僧所欠的毛价应是有道理的。在这五名尼僧中,除胜德外都不是唱买者,说明他们所欠的五斗粮食起码不是在本次分(亻亲)活动中因唱买都头毛而造成的,而是由于其他原因造成的,在本次分(亻亲)活动中,他们所欠的毛价五斗应从其应得(亻亲)利中折减掉,剩余(亻亲)利就从其旁所注的相关唱买者处领取,当然,由于胜德自己就是唱买者,故其剩余的(亻亲)利在自己唱买应付(亻亲)价中进行折付。

从以上分析来看,P.3600与P.2500V非常相似,如均用朱笔在僧尼旁标有勾销符号“┐”;在唱买者旁标有“唱”字;一般不会在僧尼旁注明应得(亻亲)利的名称与数量,至于额外或特殊的账则会注明;P.3600中尼僧旁边所注的另一名尼僧相当于P.2500V中的“某某勾”。除此以外,P.3600还明确是状文格式,以寺院为单位,一寺一状,不同寺院的状文被粘贴在一起,其原来应包括敦煌不同寺院的状文,只是因文书残缺,普光寺、大乘寺、安国寺之外的寺院的状文付之阙如。这说明,P.3600只能是由居于寺院之上的僧务管理机构掌管的状文,而具状者正好是寺院。基于此,我们认为,P.3600中的诸寺状文即为(亻亲)状。但状文中用朱笔标注的符号“┐”和“唱”“折付”等文字系勾(亻亲)分(亻亲)时所为,故我们可将其拟名为《戌年(818)普光寺等(亻亲)状及勾(亻亲)历》。

前已述及,郝春文先生认为(亻亲)状是(亻亲)司分发大众(亻亲)利的依据,但在P.3600中普光寺状文的第2行用朱笔写了几个字,极其模糊,似为“合寺各折一斗□□□”,同时还在几位尼僧下注“都头毛价五斗”,这似乎说明本件的分(亻亲)与粮食有关,而(亻亲)司掌管的一般是织物,故P.3600中的状文是不是(亻亲)司掌管的(亻亲)状,暂时不好定论。而在合城大众之间分(亻亲)的机构除了(亻亲)司外,就是大众仓了,而且大众仓掌管的是斛斗,故不排除P.3600中的状文是大众仓分(亻亲)时(亻亲)状的可能。

此外,P.3619的内容主要包括两部分,《法国国家图书馆藏敦煌西域文献》第26册在公布该件的黑白图版时将这两部分分别拟名为《唐诗丛钞》和《释门杂字》[10]。所谓《释门杂字》一共有七个碎片,其中四个碎片上写着僧尼法名及相关信息,目前尚未发现学界对这部分内容专门进行过释录研究,其实这部分内容也是(亻亲)状文书,只是其上用朱笔所注的“唱”“折”等信息在黑白图版上看不清,下面我们就结合“国际敦煌项目网站(IDP)”上公布的彩色图版将其中两个碎片整理如下:

该件四个碎片中的僧尼来自不同的寺院,这些僧尼基本上均见于P.T.1261V、P.3600及其他吐蕃时期的文书中,故其年代也在9世纪前期。特别是碎片二中的普藏、凝惠、净相、明惠、觉真、坚律、坚悟、坚净、真行、胜妙、修因、法宝均出现在P.3600普光寺(亻亲)状中,说明碎片二登载的是普光寺的尼僧。与P.3600一样,本件中每名法名旁也均有符号“┐”,有的也有“折”或另外一名僧人的法名,这些信息一般是朱笔,但也有墨笔。有“折”字的僧尼旁有时还有“唱”字,如第3行的觉真、第6行的真性旁就有“唱”字,但有的没有“唱”字,没“唱”字的原因之一是文书残缺所致。还有一碎片仅有数行,而且每行仅有开头一个或数个字,如“右”“牒件”等,可见这是状文的尾部,说明P.3619也是状文的格式。总之,无论是从格式,还是从内容来看,该件与P.3600属于同一类文书,故可将其拟名为《公元9世纪前期普光寺等(亻亲)状及勾(亻亲)历》。而且从其余两个碎片上用朱笔写“本分六石六升”“计十三石”等字眼及在上录碎片二第5行坚律旁还写有“计九斗”来看,P.3619中的状文也可能是大众仓分(亻亲)时的(亻亲)状。

三 (亻亲)状在分(亻亲)活动中的应用

P.3600和P.3619说明,在敦煌僧团集体的分(亻亲)活动中,首先由寺院负责人向(亻亲)司等分(亻亲)机构具呈本寺应分(亻亲)僧尼的名单,此即(亻亲)状,如P.3600中普光寺的具状者是法律法喜、寺主真行、寺卿索岫。这些寺院负责人可以根据本寺僧尼参加相关活动的情况,对本寺僧尼的(亻亲)利分配情况进行调整,如P.4810《普光寺比丘尼常精进状》载:

1普 光 寺 尼 常精进 状上。

2病患尼坚忍。

3右件患尼,久年不出,每亏福田,近岁已承置番第

4道场,敕目严令,当寺所由法律寺主令常精进替

5坚忍转经,许其人(亻亲)利随得多少与常精进。去载

6于(亻亲)司支付坚忍本分。今有余言,出没不定,一年转

7读,□乏不支,□岁长眠,拟请全分,伏望

8和尚仁明□□□尼人免被欺屈,请处分。

9牒件状如前,谨牒。

10 □年三月日比丘尼常精进状。[1]117

可见,僧尼分得(亻亲)利的原因之一是参加了相应的转经等福田活动,当不参加相关福田活动时,可能不会分得相应的(亻亲)利,如常精进替病尼坚忍转经,寺院的法律、寺主等负责人许诺将坚忍的(亻亲)利分给常精进。这种对(亻亲)利分配进行的调整,有时会在(亻亲)状中反映出来。如P.3101《大中五年(851)尼智灯苑状并离烦判辞》载:

1 □□□尼智灯苑 状上。

2右前件尼,虽沾僧士,体合增福于光,一则盈益军国,二乃自己福

3田,转诵之间,亦合无诉。今缘鸣尼病疾,恐减应管福田,寺□

4减通名数,格令罚啧严难,恐司所由亏□ (亻亲)

5尚慈光普照,接病患之徒,特乞笔毫恩垂矜恤,请乞处分。

6牒件状如前,谨牒。

7 大中五年十月一日患尼智灯苑谨牒。

8 身在床枕,制不由人,转经

9 福田,盖是王課,今若患

10 疾,理合优矜,付寺法律,

11 疴缠不虚,勿得抅检,仍

12 任公凭。 一日,离烦。[1]118-119

从状文内容可知,尼智灯苑因病不能参加转经福田活动,担心自己应得(亻亲)利被减,故向僧官离烦具此状文,请求照顾。而从“寺□减通名数”“恐司所由亏□ (亻亲)”及离烦的判文中“付寺法律,疴缠不虚,勿得抅检”来看,寺院的法律等负责人可以从(亻亲)状中将不参加转经福田的病尼减名而分不到(亻亲)利。又如P.3730《寅年八月沙弥尼法相牒并洪(亻亲)判辞》载“然在贫病之后,少乏不济,又去子丑二年(亻亲)状无名,不沾毫发”。沙弥尼法相也因贫病未参加相关活动,故在子、丑二年的(亻亲)状中均被减名。而子年和丑年连续每年都有(亻亲)状,说明(亻亲)状可能每年都要具报。

在寺院负责人具呈(亻亲)状后,再由分(亻亲)机构的相关负责人以寺院具报的状文名单为基础,以唱卖历等为依据,对诸寺僧尼应得(亻亲)利进行勾检分(亻亲)。虽然(亻亲)状最初由寺院负责人具呈,但P.3600、P.3619中用朱笔画写的勾销符号“┐”和“唱”“折付”“某某勾”等内容信息并不是寺院具状者所为,而是由专门负责分(亻亲)的人员所为。这些人就是敦煌文书中所载的勾(亻亲)人、监(亻亲)和尚和支(亻亲)大德等。如P.2040V载:“粟柒斗,卧酒看勾(亻亲)人用。”“油叁胜,看勾(亻亲)人用”。P.2638《后唐清泰三年(936)沙州(亻亲)司教授福集等状》载:“[布]捌拾尺,赏监(亻亲)和尚用。壹佰伍拾尺,赏支(亻亲)大德三人用。玖拾尺,赏都司三判官等用。贰拾尺,支大众维那用。”这些分(亻亲)负责人在具体勾(亻亲)时可能分两种情况:一种是直接在各寺院的(亻亲)状中勾(亻亲),从而保存下来了状文的格式,如P.3600、P.3619即属此类。如果忽略掉其中的朱笔勾(亻亲)内容如符号“┐”“唱”“折付”等,那么其与其他具报本寺所管僧尼人数的普通状文如S.545V(1)《戌年(806)永安寺僧惠照具當寺应管主客僧名数状》、羽694《未年(803)闰十月灵图寺报恩寺等牒》等就无二致了。为了比较,我们将S.545V(1)的内容移录如下:

1永安寺 状上

2 当寺应管主客僧总卅六人

3 利宽 法照 证因 光证 昙隐 惠哲 归信 远真

4 凝然 文惠 智严 法福 惠林 惠寂 惠幽 法进

5 解脱 戒朗 弘恩 法寂 惠琮 智光 惠照 贞顺 戒□

6 惠宗 道空 法因 道成 法清 会恩 绍□ □□

7 智捷 广济 志真

8 右通当寺僧名具如前数,请处分。

9牒件状如前,谨牒。

10 戌年九月 日僧惠照牒

与P.3600中普光寺等寺院的状文相较,S.545V(1)的主体内容也是永安寺的僧人名单,同时状头、状尾的表述内容也完全一致,仅仅是没有相关用朱笔勾(亻亲)的内容,不排除其本身也是一件(亻亲)状文书的可能。那么,为何这类勾(亻亲)活动直接在(亻亲)状上面进行呢?这可能与分(亻亲)机构和分(亻亲)物有关。前面我们已经论及,P.3600和P.3619可能属于大众仓的分(亻亲),分(亻亲)物一般为斛斗,而斛斗即便数额很小,也会随时分配而不会像(亻亲)布一样要积攒到一定数额再进行分配,这样就不会在相关僧尼名下需要太多的位置记录额外的(亻亲)利账,故可在(亻亲)状中直接进行勾(亻亲)活动。

另一种情况仍然是以(亻亲)状为基础进行勾(亻亲),但不在寺院所具的(亻亲)状上直接进行,而是将每寺应得(亻亲)利的僧尼名单重新抄录后再进行勾(亻亲),P.2500V和P.6005应属此类。至于重抄整理的原因应是(亻亲)状中每行僧尼名数一般比较多而勾(亻亲)位置不足,特别是P.2500V和P.6005属于(亻亲)司的勾(亻亲)文书,不仅要用朱笔勾(亻亲),而且在许多僧尼名下还要记录多笔按分(亻亲)原则分配之外的(亻亲)布收入账,而原有(亻亲)状中没有位置记录这些额外账,故通过重抄用墨笔再将这些额外账记录在相应僧尼名下并用朱笔勾(亻亲)。从P.3600来看,(亻亲)状应是一寺一状,而P.2500V和P.6005并非是一寺一状,可能正是在重抄过程中将每寺的状文格式去掉了。

总之,P.3600、P.3619、P.2500V和P.6005都是对敦煌诸寺僧尼应得(亻亲)利的勾检分(亻亲)文书,只不过P.3600、P.3619保留下来了(亻亲)状的原本格式,而P.2500V和P.6005去掉了状文的格式。因此,虽然P.2500V和P.6005与(亻亲)状关系密切,但其实际为勾检分(亻亲)历,而这种分(亻亲)历是对一个分(亻亲)周期内诸寺僧尼应得(亻亲)利的决算。

参考文献:

[1]唐耕耦,陆宏基.敦煌社会经济文献真迹释录:第4辑[M].北京:全国图书馆文献缩微复制中心,1990:114-115.

[2]郝春文.唐后期五代宋初敦煌僧尼的社会生活[M].北京:中国社会科学出版社,1998:298-321.

[3]那波利贞.梁户考[G]//那波利贞.唐代社會文化史研究.東京:創文社,1974:377-380.

[4]藤枝晃.敦煌の僧尼籍[J].東方學報,1959(29):285-338.

[5]唐耕耦,陆宏基.敦煌社会经济文献真迹释录:第3辑[M].北京:全国图书馆文献缩微复制中心,1990:193-204.

[6]藤枝晃,吐蕃支配期の敦煌[J].东方学报,1961(31):264-266,

[7]竺沙雅章.中國佛教社會史研究(增订版)[M].京都:朋友書店,2002:5-7.

[8]马雅伦、邢艳红.吐蕃统治时期敦煌两位粟特僧官:史慈灯、石法海考[J].敦煌学辑刊,1996(1):54.

[9]田德新.敦煌寺院中的“都头”[J].敦煌学辑刊,1996(2):100.

[10]上海古籍出版社,法国国家图书馆.法国国家图书馆藏敦煌西域文献:第26册[M].上海:上海古籍出版社,2002:4.