面向全科医生的《慢性阻塞性肺疾病诊治指南(2021年修订版)》解读

2021-09-16王凤燕张冬莹梁振宇苏冠升郑劲平陈荣昌

王凤燕,张冬莹,2,梁振宇,苏冠升,郑劲平,陈荣昌,3*

慢性阻塞性肺疾病(以下简称慢阻肺)是一种以持续性呼吸症状和气流受限为特征的慢性气道疾病,通常因长期暴露于有毒颗粒或气体中引起的气道/或肺泡异常所致,以慢性咳嗽、咳痰和活动后气促为主要症状,其会导致患者生活质量下降,甚至造成死亡。世界卫生组织预测至2060年死于慢阻肺及其相关疾病患者数量每年将超过540万[1]。“中国成人肺部健康研究”调查结果显示,我国40岁以上人群患病率高达13.7%,估算我国患者数近1亿[2]。为改善国民健康,减轻疾病负担,对慢阻肺患者进行规范的全程管理非常重要。

《慢性阻塞性肺疾病诊治指南(2021年修订版)》[3](以下简称修订版指南)距离上一次修订已经8年[4],国内外在慢阻肺诊疗方面已取得了较大进展。中华医学会呼吸病学分会慢阻肺学组、中国医师协会呼吸医师分会慢阻肺工作委员会开展了大量工作,在2021年3月发布了修订版指南。修订版指南以指导临床一线工作、提供基本的诊治规范为主要目标,更加体现了患者个性化治疗需求。

社区卫生服务中心、二级综合性医院呼吸专科等基层医疗卫生机构常作为慢性呼吸系统疾病的首诊机构,在慢阻肺全程管理中可发挥重大作用。修订版指南明确指出:不同级别医疗机构在慢阻肺的分级诊疗中承担不同任务;基层医疗卫生机构主要进行慢阻肺预防、高危患者的识别和筛查、患者教育、康复治疗和长期随访等[3]。全科医生是慢阻肺早期筛查与稳定期管理的中坚力量。因此,本文将面向全科医生,围绕慢阻肺筛查、基本药物治疗、长期随访管理、健康教育和康复治疗等几个方面,对修订版指南进行解读。

1 慢阻肺筛查

修订版指南指出:早期慢阻肺患者可能没有明显的症状,随病情进展症状日益显著[3]。发病隐匿的特性使得慢阻肺漏诊率高,当患者出现明显的气流受限症状(例如活动后气促、呼吸困难)才选择就诊时,常已错过最佳治疗时机,影响疾病预后。因此,慢阻肺的早期发现,对于延缓疾病进展、改善患者预后非常重要。基层医院恰恰是慢阻肺早诊早治的第一关,是早期筛查的主要力量。

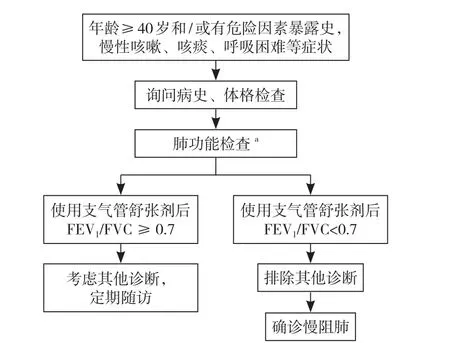

修订版指南提出了慢阻肺的诊断流程(图1):对于年龄≥40岁和/或有危险因素暴露史,有慢性咳嗽、咳痰、呼吸困难等症状的患者,应考虑行肺功能检查明确诊断[3]。当不具备肺功能检查条件时,基层医生可以通过问卷筛查发现高危人群,提醒疑诊患者到上级医院行肺功能检查以便使患者早日接受诊治。非高危个体则建议由基层医院定期随访。

图1 慢阻肺诊断流程[3]Figure 1 Diagnosis process of chronic obstructive pulmonary disease

作为慢阻肺诊断的“金标准”,肺功能检查提示吸入支气管舒张剂后第1秒用力呼气末容积(FEV1)/用力肺活量(FVC)<0.7——即存在不完全可逆的气流受限,是确诊慢阻肺的必要条件。肺功能仪器有不同型号和配置,只要具备通气功能检查和舒张试验这两个核心功能,简易肺功能仪器也可满足慢阻肺的筛查、诊断和评估需求。由于具有无创伤、重复检测方便、灵敏度高、价格便宜等优点,肺功能检查被认为适合在基层医疗卫生机构推广[5]。但目前我国慢阻肺的筛查率并不高,2019年高怡等[6]在我国开展肺功能检查应用情况的首次调研结果显示,基层卫生院基本没有开展肺功能检查,肺功能仪器配备少、基层医生缺乏相应培训是重要原因。2020年7月,国家卫生健康委员会发起的基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目(国卫疾控综合便函〔2020〕91号),对基层医疗机构的肺功能仪器配备、人员培训、肺功能检查开展等作了清晰的要求并给予经费支持,将显著推动慢阻肺早期筛查的普及。

慢阻肺问卷筛查是一种经济、便捷的早筛方法,对于基层医疗机构识别高危人群具有重要意义[7]。在实际应用中,需要注意各筛查问卷具体条目和判断标准不同。目前指南中推荐的是《中国慢性阻塞性肺疾病筛查问卷》,问卷内容包括:年龄、吸烟量、体质指数、主要症状、煤炉或柴草燃烧暴露史和家族史。当被调查者问卷总分≥16分,即可认为其属于慢阻肺高危人群,应转诊至二级及以上医院进一步明确诊断。

2 基本药物治疗

修订版指南指出:慢阻肺患者在二级及以上医院明确诊断、确定治疗方案后,应到基层医疗机构接受长期管理。稳定期药物治疗是长期管理的核心内容。全科医生应掌握稳定期慢阻肺的基本药物治疗。

支气管舒张剂是慢阻肺药物治疗的基石,吸入剂型为首选,其中短效药用于按需缓解症状,长效药用于长期维持治疗。在使用长效支气管舒张剂的基础上可以考虑联合吸入性糖皮质激素(ICS)治疗。支气管舒张剂包括:(1)β2-受体激动剂:短效β2-受体激动剂(SABA)主要包括特布他林和沙丁胺醇等;长效β2-受体激动剂(LABA)主要包括沙美特罗、福莫特罗、茚达特罗等。(2)抗胆碱能药物:短效抗胆碱能药物(SAMA)主要包括异丙托溴铵;长效抗胆碱能药物(LAMA)主要包括噻托溴铵、乌美溴铵和格隆溴铵等。(3)茶碱类药物:常见的有茶碱、氨茶碱、多索茶碱和二羟丙茶碱等,可解除气道平滑肌痉挛,可与LABA联用,效果优于单用LABA[8]。茶碱类药物在基层医疗机构容易获得,但需注意茶碱制剂可能导致心律失常或使原有的心律失常恶化,患者出现心悸等症状时应到医疗机构监测心律;对于心力衰竭患者、伴有肾功能或肝功能不全或持续发热患者,应酌情减少用药剂量或延长用药间隔。

吸入用药与口服给药相比具有输送效率高、治疗指数高、不良反应小等优点。目前临床上已有十几种常用的吸入装置,临床医生应综合考虑患者的吸气流速、手口协调能力、药物可获得性和价格等各方面因素,帮助患者选择合适的吸入装置(图2)。当全科医生在患者长期管理中发现所用吸入装置不适合患者时,应转诊或建议患者到二级医院就诊选用更合适的吸入装置。

图2 慢阻肺患者吸入装置的个体化选择路径[3]Figure 2 Individualized selection path of inhalation device for patients with chronic obstructive pulmonary disease

3 长期随访管理

长期规律随访有助于改善慢阻肺患者治疗依从性及预后。修订版指南指出,当慢阻肺患者诊断明确、病情稳定、由二级及以上医院在确定治疗和管理方案后,应到基层医疗机构接受长期管理。

3.1 稳定期随访 修订版指南建议,对慢阻肺患者建立“回顾-评估-调整”的长期管理流程。这与GOLD指南的建议一致[1]。由二级或以上医院确定初始治疗方案后,基层医疗机构注意评估患者使用吸入装置的能力、用药依从性和肺康复等非药物治疗方法,识别并调整可能影响治疗效果的因素。在此基础上,重点评估呼吸困难症状和急性加重事件是否改善,以此判断起始治疗的效果。如果起始治疗的疗效不佳,和/或患者发生中度及以上的急性加重,应转诊或建议患者到二级医院就诊调整用药方案。

3.2 急性加重患者出院后访视 慢阻肺急性加重患者出院后,按照分级诊疗原则,可在基层医疗机构接受出院后随访。修订版指南建议,在患者出院后1~4周首次访视,12~16周应再次访视。首次访视中,全科医生应评价患者体力活动和日常活动的能力,进行症状评分〔如改良版英国医学研究委员会(mMRC)呼吸困难问卷[9]或慢阻肺评估测试(CAT)[10]〕,并评估合并症,特别是对存在心血管疾病、糖尿病和支气管扩张等慢性疾病史的患者[11-13],必要时建议转诊至上级医院进行综合治疗。再次访视时,除上述内容外,有条件的基层医院还应进行肺功能(如FEV1)测定、检测血氧饱和度和血气分析以评估患者对长期氧疗的需求性。

3.3 长期肺功能监测 定期肺功能检查有利于及早识别慢阻肺患者疾病进展速度和评价管理效果。建议对轻度/中度慢阻肺(FEV1占预计值百分比≥50%)患者每年检查一次,对重度以上慢阻肺(FEV1占预计值百分比<50%)患者则需每6个月检查一次。

4 健康教育

修订版指南提出,基层医疗卫生机构应承担慢阻肺患者健康教育的任务。全科医生应通过对患者展开全面且有针对性的健康教育,加强患者的自我健康管理能力。其中尤以戒烟、长期规律用药、吸入装置使用的教育最为重要。以下为修订版指南提及的健康教育的主要内容:(1)鼓励戒烟,可以通过口头教育、发放书面材料或播放视频等方法实施戒烟宣教,帮助患者制订戒烟计划并监测落实情况。(2)疾病认知教育:科普慢阻肺危险因素和常见症状,让患者明白疾病的发生、发展规律。(3)强调长期规律用药的重要性:慢阻肺患者的气道变形、狭窄是不完全可逆的,病情呈进展性发展,肺功能会逐步下降,发展到后期会严重影响患者的生活自理能力、降低生活质量,长期、规律的用药有助于维持病情稳定,预防急性加重,改善疾病症状和健康状况。(4)吸入装置的使用教育:确保患者正确使用吸入装置是实现治疗效果的重要措施,可通过视频、现场演示等办法实施教育。(5)训练缓解呼吸困难的技巧,科普吸氧治疗,做好居家氧疗指引。(6)告知需到医院就诊的时机。(7)宣传呼吸康复相关知识。(8)教导出现急性加重时的处理方式。可见,慢阻肺的患者教育涉及较全面的相关知识,而全科医生需要系统掌握这些知识才能更好地实施患者教育。

5 呼吸康复治疗

修订版指南对于有呼吸困难症状的患者,常规推荐呼吸康复,以期提高运动耐力、减轻症状、改善生活质量。严重或未经控制的心血管疾病是呼吸康复的相对禁忌证。

缩唇呼吸和腹式呼吸是目前最常用的呼吸肌训练内容。缩唇呼吸指患者闭口经鼻吸气约2 s,缩唇呈吹口哨样缓慢呼气4~6 s,呼气时以能轻轻吹动前面30 cm的白纸为宜,尽量呼尽,强调吸气与呼气时间比为1∶2或1∶3。腹式呼吸锻炼一般采取卧位,患者双腿蜷曲,双手分别置于胸前及腹部,用鼻缓慢吸气,吸气时小腹尽量鼓起,吸满气后稍作停顿;缓慢呼气,腹部尽量回收,同时手向上向内轻轻按压,帮助膈肌上升,做深长呼气。呼吸肌训练没有严格的时间要求,一般以2~3次/d、15~30 min/次为宜。呼吸康复的场所不影响康复效果,医院、社区和居家均可,传统的医务人员监管仍然是首选。稳定期患者康复疗程至少6~8周,医务人员监督下至少2次/周。

全科医生还应通过营养干预改善患者运动能力[14],通过心理干预改善患者焦虑抑郁症状[15],通过健康教育促进患者自我疾病管理。全科医生可指导因呼吸费力而日常生活不能自理的患者居家康复节能,例如:走路时控制吸呼比、借助助行器行走等,以此降低活动耗氧量、减轻呼吸困难症状和对他人的生活依赖。

6 总结

修订版指南充分考虑我国国情,结合国内外慢阻肺领域的最新进展,对慢阻肺诊疗提出了可操作性良好、同时更注重个体化评价的临床指导。基层医疗卫生机构在慢阻肺的全程管理过程中承担着重要的网底作用。总的来说,全科医生肩负着慢阻肺高危人群筛查、确诊患者的基本药物治疗和长期随访管理、健康教育和康复指导等重任,在初次筛查疑诊患者、需要调整药物治疗方案或患者出现急性加重等情况时,应将患者转诊至二级及以上医院。期待在各级医疗机构的临床全科医生和专科医生的共同努力下,我国慢阻肺患者可以得到更好的医疗照护,实现早诊早治、全程管理,以降低漏诊率,减少急性加重事件,改善生活质量。

作者贡献:王凤燕、张冬莹、陈荣昌进行文章的构思与设计;王凤燕进行研究的实施与可行性分析;张冬莹进行资料收集;王凤燕、张冬莹、梁振宇进行资料整理;王凤燕、张冬莹撰写论文;梁振宇、苏冠升、郑劲平、陈荣昌进行论文的修订;郑劲平、陈荣昌负责文章的质量控制及审校;陈荣昌对文章整体负责,监督管理;陈荣昌对文章整体负责,监督管理。

本文无利益冲突。