钻孔引流治疗慢性硬膜下血肿预后的影响因素分析

2021-09-16刘厚强熊方令袁璞张怀宾高明明朱宗锦聂文臣徐瀚刘保华

刘厚强,熊方令,袁璞,张怀宾,高明明,朱宗锦,聂文臣,徐瀚,刘保华

慢性硬膜下血肿(chronic subdural hematoma,CSDH)好发于老年人,发病率约10/10万;随着人口老龄化以及抗凝和抗血小板药物使用的增加,其发病正在逐年增高。目前CSDH的发病机制还不完全清楚,钻孔引流仍是CSDH有效的治疗手段[1]。近年来相关研究多集中在CSDH钻孔引流治疗后的复发率上,而对钻孔引流治疗的预后研究较少。为此,本研究对徐州医科大学附属宿迁医院2015年2月—2019年11月钻孔引流治疗的107例CSDH患者的临床资料进行回顾分析;旨在筛选出钻孔引流治疗CSDH预后的影响因素。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本组患者中男94例,女13例,年龄20~85岁,平均年龄64.3岁;病程在3 d~2个月;合并高血压病10例、糖尿病9例、房颤1例、冠心病(行抗血小板治疗)1例;均无凝血功能明显异常。纳入标准:(1)单侧慢性硬膜下血肿;(2)行单侧单孔引流术;(3)病例资料包括影像学资料完整,术后24 h内及10 d内复查头颅CT;(4)年龄>18岁。排除标准:(1)双侧慢性硬膜下血肿;(2)单侧硬膜下血肿合并对侧硬膜下积液;(3)行单侧双孔引流术;(4)各种原因行开颅手术;(5)随访过程中由于各种原因失访的患者。

1.2 手术方法 平卧,取血肿较低部位为钻孔部位,术区常规消毒、铺巾,局麻。切开头皮,钻孔一枚,电凝硬膜至无出血;“十”字切开硬膜,缓慢释放血肿,用8号引流管各方向冲洗血肿腔直至流出液基本清亮。排气后将10号引流管置于硬膜下腔0.5~1 cm;逐层缝合肌肉、帽状腱膜,固定引流管,接引流袋。术后尽量采取平卧位,24 h内复查头部CT,3 d 内拔除引流管,10 d内再次复查CT。

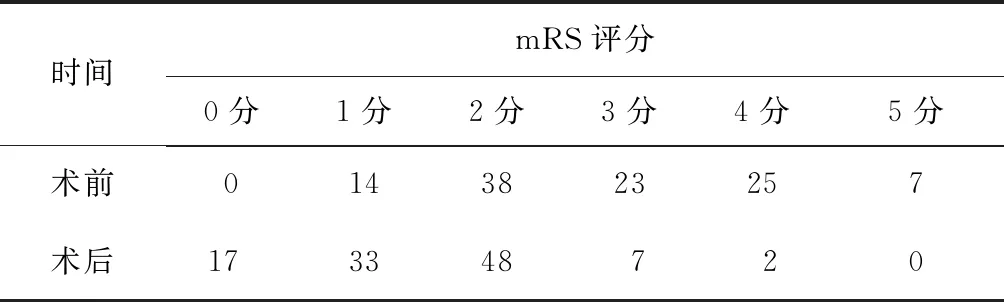

1.3 预后及相关临床、影像学指标 术后3个月内采用门诊复查及电话询问方式对患者进行随访。在术前和术后采用改良Rankin量表(modified Rankin scale,mRS)评分评判患者的神经功能状况。mRS评分标准:0分,完全无症状;1分,尽管有症状,但无明显功能障碍,能完成所有日常工作和生活;2分,轻度残疾,不能完成病前所有活动,但不需要帮助能照料自己的日常事务;3分,中度残疾,需部分帮助,但能独立行走;4分:中重度残疾,不能独立行走,日常生活需他人帮助;5分:重度残疾,卧床,大小便失禁,日常生活完全依赖他人。mRS评分0~2分为预后良好,3~5分为预后不良。血肿复发的定义:术后3个月内再次出现相应的临床表现和影像学复发证据,且需要再次手术者。复发患者的术后mRS评分根据第二次术前的功能状态评估。在CT影像上观察计算血肿最宽径、血肿体积和脑组织复位。血肿最宽径为血肿最大截面的最宽径;血肿体积计算采用不同于传统多田公式的改良血肿体积计算法[2];脑组织复位良好指脑组织复位至与颅骨内板距离<10 mm,复位不佳指脑组织复位至与颅骨内板距离≥10 mm。

1.4 统计学方法 采用SPSS17.0软件进行统计分析。用等级资料秩和检验比较患者术前与术后的mRS评分。各指标与预后的关系用单因素分析。对单因素分析有统计学意义的指标进行多因素Logistic回归分析。显著性水准为0.05。建立预后预测模型(Logistic回归方程:logitP=ln(P/1-P)=β0+β1X1+β2X2+...+βnXn,其中P为预后不良概率,1-P为预后良好概率,βn为偏回归系数,Xn为危险因素)。通过模型拟合优度检验(Hosmer-Lemeshow检验)判断该模型的拟合优度,并绘制受试者工作特征曲线(receiver operating characteristic curve,ROC曲线)。

2 结 果

2.1 本组患者的预后 本组患者中,98例患者的预后良好,其中mRS评分0~1分者50例,2分者48例;9例患者的预后不良,其中mRS评分3分者7例,4分者2例。患者术后与术前mRS评分比较,差异有统计学意义(P<0.001)(表1)。

表1 本组患者的术前、术后mRS评分(例)

2.2 术后并发症 术后有3例患者血肿复发,其中2例患者存在额部张力性气颅,分别在术后18 d、20 d复发,再次行钻孔引流术,术后均恢复良好,随访3个月未见复发;另1例患者术后存在额颞部严重的张力性气颅,术后2周复查CT示脑组织仍复位不佳,术后1个月复查CT示额颞部硬膜下血肿,再次行颅骨钻孔引流术,术后恢复良好,随访未见复发。术后并发早期癫痫2例,肺部感染3例,肠梗阻1例。

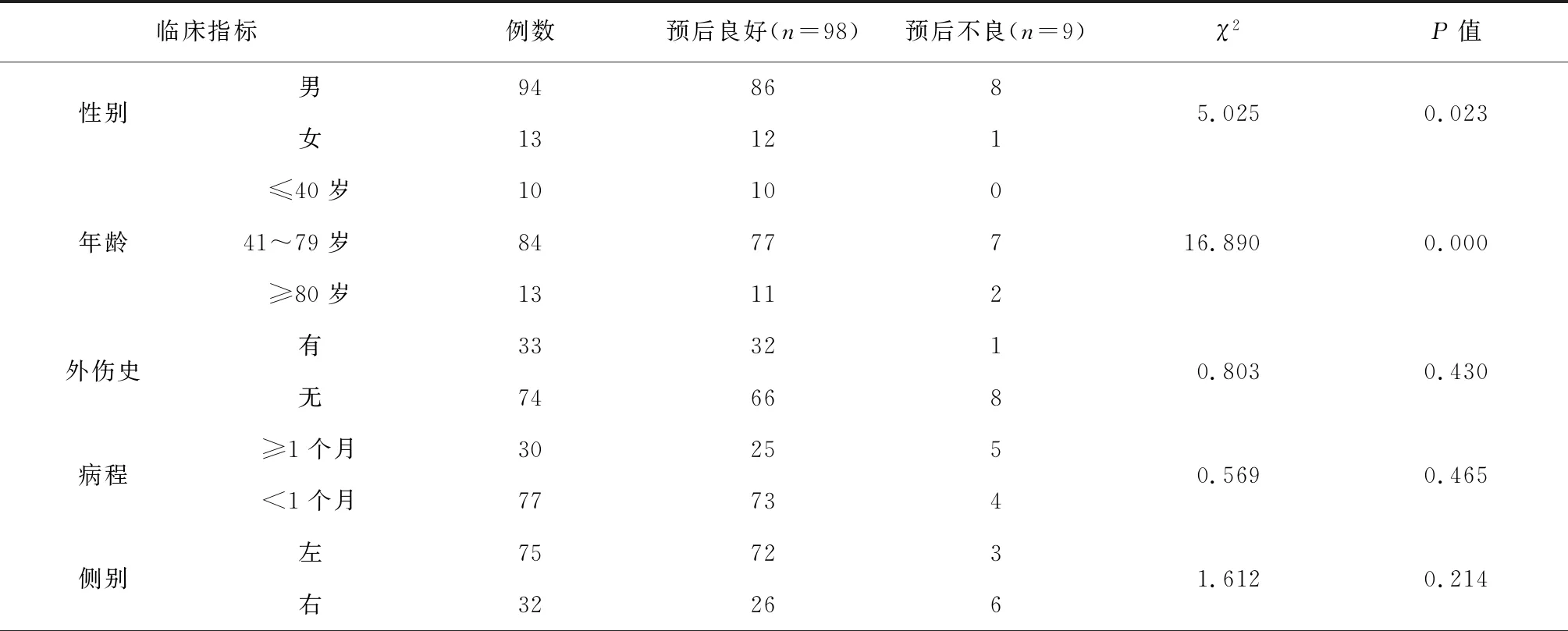

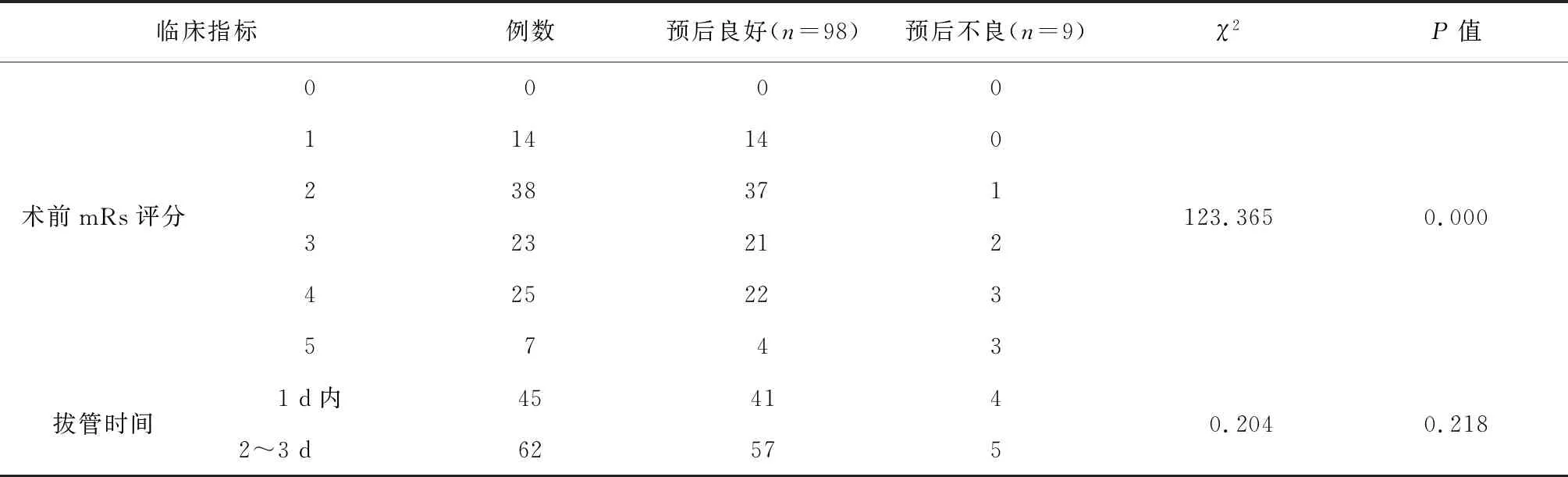

2.3 不同相关指标患者的预后比较 单因素分析显示,不同性别、年龄、术前mRS分级、血肿体积、中线移位程度、CT分型、10 d内脑组织复位状况患者之间的预后比较,差异均有统计学意义(P<0.05~0.001)。有无外伤史及不同病程、侧别、血肿最宽径、术后拔管时间、24 h脑组织复位患者间预后的差异均无统计学意义(均P>0.05)。见表2、表3。

表2 不同临床指标患者的预后比较(例)

续表

表3 不同影像学指标及术后脑组织复位患者的预后比较(例)

2.4 影响预后的因素 对单因素分析有统计学意义的指标进行多因素Logistic回归分析显示,年龄、血肿体积、中线移位、CT分型、10 d内脑组织复位情况是影响CSDH预后的独立因素。

表4 CSDH预后影响因素的多因素Logistic回归分析

2.5 预后预测模型及ROC曲线X1(年龄)、X2(血肿体积)、X3(中线移位程度)、X4(10 d内复位情况)的回归系数检验均P<0.05,预后预测模型为logitP=ln(P/1-P)=6.559+2.585X1+2.710X2+4.521X3+6.808X4, Hosmer-Lemeshow检验的χ2值为5.689,P值为0.682。ROC曲线见图1,曲线下面积(area under curve,AUC)为0.811,95%置信区间为0.737~0.885,表示该预测模型具有较强的判断能力,其鉴别的敏感度为0.832,特异度为0.664。

2.6 典型病例 患者男性,77岁,无外伤史;3周前感头晕不适;mRS评分3分。头颅CT检查示硬膜下血肿;行钻孔引流术,术中见硬膜下血肿机化明显,血肿外膜和硬膜内侧面粘连,血肿内侧壁和蛛网膜界限不清。病理检查:镜下见外膜有较多的新生血管和炎症细胞,由内向外纤维细胞逐渐成熟。术后24 h内复查CT示,血肿清除良好,额部存在张力性积气,脑组织复位不佳。术后20 d复查CT示血肿复发,再次行钻孔引流术,术后24 h内CT检查示血肿清除满意,术后10 d复查CT示血肿基本吸收。术后mRS评分2分。见图2、图3。

图1 Logistic 回归模型的ROC曲线

A:术前半个月CT示硬膜下积液; B:术前1 d CT示硬膜下血肿; C:术后24 h内CT示血肿清除良好,但额部存在张力性积气,脑组织复位不佳; D:术后20 d CT示后血肿复发; E:再次钻孔术后24 h内CT示血肿清除满意; F:术后10 d复查CT示血肿基本吸收图2 典型病例术前术后的头颅CT检查结果

镜下见外膜有较多的新生血管(黑色箭头所指)、炎症细胞(蓝色箭头所指)和纤维细胞(黄色箭头所指)(HE染色,×40)图3 慢性硬膜下血肿外膜病理检查结果

3 讨 论

CSDH发病机制有多种假说,目前最统一的观点是最初急性硬膜下血肿触发的硬膜炎症反应促进了纤维细胞生长,形成血肿外膜后进一步分泌血管内皮生长因子,其过度表达引起新生血管渗漏[3]。对于CSDH的治疗,研究认为阿托伐他汀钙片能够降低血管壁的炎症反应,动员内皮细胞修复血管,可能对轻中度CSDH有效[4];而钻孔引流术仍是目前有效的治疗方法。本研究患者均采用钻孔引流冲洗后低位浅部置管,同时严格控制引流管直径,既可以充分引流血肿,又能防止置管过深、过粗导致拔管时损伤脑组织和血管。通过对比患者术前和术后的mRS评分表明,钻孔引流术是改善CSDH患者预后的有效方法。

对于钻孔引流治疗CSDH预后的研究,血肿复发率无疑是其重要的指标。本组患者的术后血肿复发率仅为2.8%,且3例复发患者均有不同程度的张力性气颅,这与Dudoit等的研究结果[5]一致。Dudoit等研究表明,张力性气颅抑制了脑组织膨出,导致血肿再次聚集而复发,是单侧CSDH复发的独立危险因素[5]。虽然目前没有统一的指标来评估患者术后神经功能状况,但功能预后和生活质量改善仍是重要的指标。吴巍等[6]应用Markwalder分级对患者功能预后进行分析;也有研究用格拉斯哥预后量表(Glasgow outcome scale,GOS)评分来评估神经功能[7]。本研究用mRS评分对患者术后整体神经功能进行全面评估;单因素分析显示,有无外伤史及不同病程、侧别、血肿最宽径、24 h内脑组织复位情况患者之间功能预后的差异均无统计学意义(均P>0.05);不同术后拔管时间患者之间的功能预后差异也无统计学意义(P>0.05),提示晚期拔管并不能改善患者的预后,而早期拔管,尽早让患者下床活动,可在一定程度上减轻了患者心理负担。

本组患者中男性患者占87.85%,单因素分析发现性别是影响患者预后的因素,但在多因素分析校正后不同性别组患者预后的差异无统计学意义。这可能与本患者中男性患者占绝大多数,多因素消除了“假关联”有关。而Ou等研究表明年龄是CSDH患者预后的重要影响因素[8]。Leroy等[9]的研究用mRS评分评价患者的预后,将mRS评分>2分定义为预后不良,≤2分定义为预后良好,结果表明患者的预后与年龄、术后残余血肿厚度有密切关系。本研究不同年龄组患者的预后差异有统计学意义(P<0.001),这可能与老年人脑萎缩严重、基础病和并发症较多等因素有关。单因素分析显示术前mRS评分越高患者的术后预后越差,但在多因素分析中未显示其有统计学意义;这可能与术前mRS评分与患者年龄、血肿体积等因素具有明显关联。有研究[10]认为,血肿CT分型为高密度和混合型血肿的患者预后差,术后易复发。本研究单因素分析显示血肿CT分型是影响预后的因素,但多因素分析显示仅CT低密度血肿患者具有相对良好的预后;这可能与本组患者中高密度血肿患者例数较少有关。

不同血肿体积与中线移位程度患者预后的差异,在单因素和多因素分析中均具有统计学意义,可以认为两者均为预后的独立影响因素。其原因可能与血肿较大、脑组织受压较重、术后脑组织复张能力较低有关。这与Bartek等研究结果一致[11]。张曙光等研究也证实,脑复张欠佳是CSDH患者钻孔引流术后复发的危险因素[12]。故对于较大的血肿,术中应尽量冲洗血肿腔,减轻占位效应,同时注意排气,防止张力性气颅影响术后脑组织复张。而最近关于术后脑组织复位的研究[13]发现,24 h内脑组织复位情况并不能有效预测患者的预后。本研究表明术后10 d脑组织复位情况是预测预后的重要因素;术后10 d内脑组织复位不良提示患者的预后不佳。这可指导临床在术后早期适当补液,并充分引流,同时也可考虑应用尿激酶[14];对于术后脑组织复位不佳的患者可适当延长住院时间,动态观察患者的神经功能恢复状况。

综上所述,钻孔引流治疗可有效改善CSDH患者的预后,年龄、血肿体积、中线移位、10 d内脑组织复位状况是CSDH钻孔引流术治疗预后的独立影响因素。但本研究存在样本量少,对血肿的影像学分析不够全面等问题。期望今后能够有更全面的研究进一步证实CSDH钻孔引流术治疗预后的影响因素。