某医学院校大学生“奋斗幸福观”的现状调查及对策研究

2021-09-15曹同涛

蔡 虹,曹同涛

(1.滨州医学院高等教育研究中心,山东 烟台 264003;2.滨州医学院特殊教育学院,山东 烟台 264003)

苏联教育家苏霍姆林斯基曾说:在教学大纲和教科书中,规定了给予学生各种知识,但却没有给予学生最重要的东西,这就是:幸福。理想的教育是:培养真正的人,让每一个从自己手里培养出来的人都能幸福地度过一生。这就是教育应该追求的恒久性、终极性价值。所以,教育最本真的目的应该是带给学生幸福,关于大学生幸福观的研究也是教育领域的热点问题。党的十八大以来,习近平总书记结合新时代背景与发展要求,就幸福与奋斗的内在关系先后做出了“幸福都是奋斗出来的”“奋斗本身就是一种幸福”等重要论断。新时代医学生的幸福观教育是整个医学教育体系中的重要组成部分,地方医学院校肩负着教育及引导医学生培育和践行人生观、价值观的重要任务。为调查医学生“奋斗幸福观”教育的实施现状,探索从个人、家庭教育、学校教育和社会层面开展更有效的“奋斗幸福观”的实施路径,本研究以滨州医学院为例,采用自编问卷对医学院校各年级学生进行匿名调研,了解医学生“奋斗幸福观”教育实施现状并提出相应的对策。

1 对象与方法

1.1 调查对象

本次调查对象为滨州医学院2016级—2020级在校大学生共509名,调查对象基本情况见表1。所有调查对象对本研究均知情同意。

表1 调查对象基本情况

1.2 调查方法

本研究采用问卷调查方法。自行设计调查问卷,分为两大部分,即基本情况问卷(性别、年级、学位等)、幸福相关感受量表。幸福相关感受量表采用李克特5级计分制,各条目从“非常不同意”到“非常同意”分别计1~5分,包含4个维度,共20个条目,量表评分范围为20~100分。其中,社会现状主要反映大学生对就业形势、社会公平等问题的看法;家庭教育主要反映大学生对经济状况、家庭教育、成员关系等问题的感受;学校教育主要反映大学生对课程设置、所学专业、授课方式等问题的看法;个人现状主要反映大学生对学习成绩、课余生活、健康状况、人际关系等问题的感受,评分越高表明大学生幸福感受水平越高。首先对50名学生进行预调查,有效问卷回收率100%。采用α信度系数法检验问卷信度,克隆巴赫系数为0.911,KMO值为0.933,这表明问卷信效度很好。各维度水平以其所包含条目的平均分表示。在数据统计过程中,量表中样本各维度计算均采用平均值,即对应的题目评分之和/题目数量。将问卷通过问卷星正式发放给滨州医学院在校大学生,采取匿名方式进行调查。

1.3 统计学分析

采用SPSS 25.0软件对相关数据进行统计分析。符合正态分布的计量资料采用(±s)表示,两组间比较采用t检验,以P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

本研究共发放问卷509份,回收有效问卷509份,有效问卷回收率为100%。

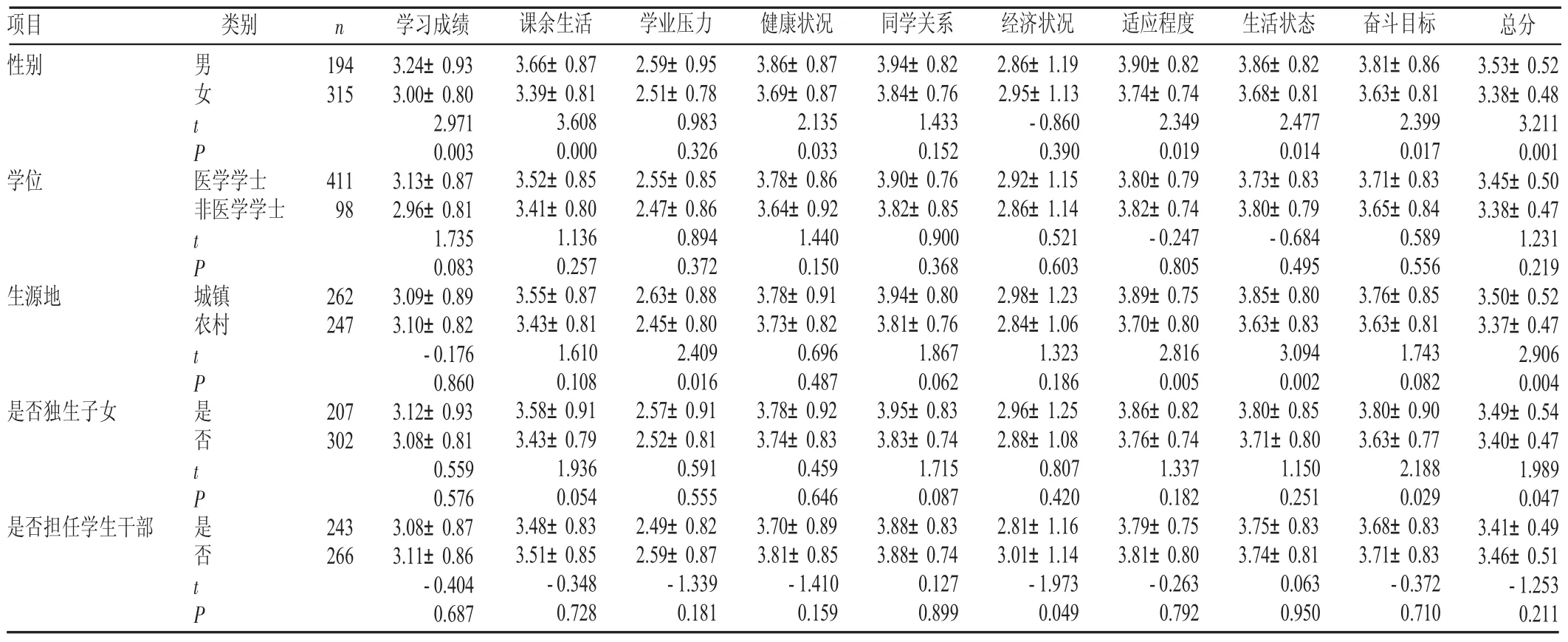

2.1 大学生个人现状感受情况

大学生个人是幸福观教育的实践主体,他们的个体感受是对幸福观教育实施状况最直接的反映。调查显示,不同性别学生在学习成绩(P=0.003)、课余生活(P=0.000)、健康状况(P=0.033)、适应程度(P=0.019)、生活状态(P=0.014)、奋斗目标(P=0.017)和总分(P=0.001)方面差异均具有统计学意义;不同生源地学生在学业压力(P=0.016)、适应程度(P=0.005)、生活状态(P=0.002)和总分(P=0.004)方面差异均具有统计学意义;是否独生子女在奋斗目标(P=0.029)和总分(P=0.047)方面差异均具有统计学意义;是否担任学生干部仅在经济状况(P=0.049)方面差异具有统计学意义;不同学位大学生在个人现状各维度评分和总分上差异均无统计学意义(P>0.05)。具体结果见表2。

表2 大学生个人现状各维度得分比较(±s,分)

表2 大学生个人现状各维度得分比较(±s,分)

项目 类别n 学习成绩 课余生活 学业压力 健康状况 同学关系 经济状况 适应程度 生活状态 奋斗目标 总分性别男女t P 194 315学位 医学学士非医学学士411 98生源地t P城镇农村262 247是否独生子女207 302是否担任学生干部t P是否t P是否t P 243 266 3.24±0.93 3.00±0.80 2.971 0.003 3.13±0.87 2.96±0.81 1.735 0.083 3.09±0.89 3.10±0.82-0.176 0.860 3.12±0.93 3.08±0.81 0.559 0.576 3.08±0.87 3.11±0.86-0.404 0.687 3.66±0.87 3.39±0.81 3.608 0.000 3.52±0.85 3.41±0.80 1.136 0.257 3.55±0.87 3.43±0.81 1.610 0.108 3.58±0.91 3.43±0.79 1.936 0.054 3.48±0.83 3.51±0.85-0.348 0.728 2.59±0.95 2.51±0.78 0.983 0.326 2.55±0.85 2.47±0.86 0.894 0.372 2.63±0.88 2.45±0.80 2.409 0.016 2.57±0.91 2.52±0.81 0.591 0.555 2.49±0.82 2.59±0.87-1.339 0.181 3.86±0.87 3.69±0.87 2.135 0.033 3.78±0.86 3.64±0.92 1.440 0.150 3.78±0.91 3.73±0.82 0.696 0.487 3.78±0.92 3.74±0.83 0.459 0.646 3.70±0.89 3.81±0.85-1.410 0.159 3.94±0.82 3.84±0.76 1.433 0.152 3.90±0.76 3.82±0.85 0.900 0.368 3.94±0.80 3.81±0.76 1.867 0.062 3.95±0.83 3.83±0.74 1.715 0.087 3.88±0.83 3.88±0.74 0.127 0.899 2.86±1.19 2.95±1.13-0.860 0.390 2.92±1.15 2.86±1.14 0.521 0.603 2.98±1.23 2.84±1.06 1.323 0.186 2.96±1.25 2.88±1.08 0.807 0.420 2.81±1.16 3.01±1.14-1.973 0.049 3.90±0.82 3.74±0.74 2.349 0.019 3.80±0.79 3.82±0.74-0.247 0.805 3.89±0.75 3.70±0.80 2.816 0.005 3.86±0.82 3.76±0.74 1.337 0.182 3.79±0.75 3.81±0.80-0.263 0.792 3.86±0.82 3.68±0.81 2.477 0.014 3.73±0.83 3.80±0.79-0.684 0.495 3.85±0.80 3.63±0.83 3.094 0.002 3.80±0.85 3.71±0.80 1.150 0.251 3.75±0.83 3.74±0.81 0.063 0.950 3.81±0.86 3.63±0.81 2.399 0.017 3.71±0.83 3.65±0.84 0.589 0.556 3.76±0.85 3.63±0.81 1.743 0.082 3.80±0.90 3.63±0.77 2.188 0.029 3.68±0.83 3.71±0.83-0.372 0.710 3.53±0.52 3.38±0.48 3.211 0.001 3.45±0.50 3.38±0.47 1.231 0.219 3.50±0.52 3.37±0.47 2.906 0.004 3.49±0.54 3.40±0.47 1.989 0.047 3.41±0.49 3.46±0.51-1.253 0.211

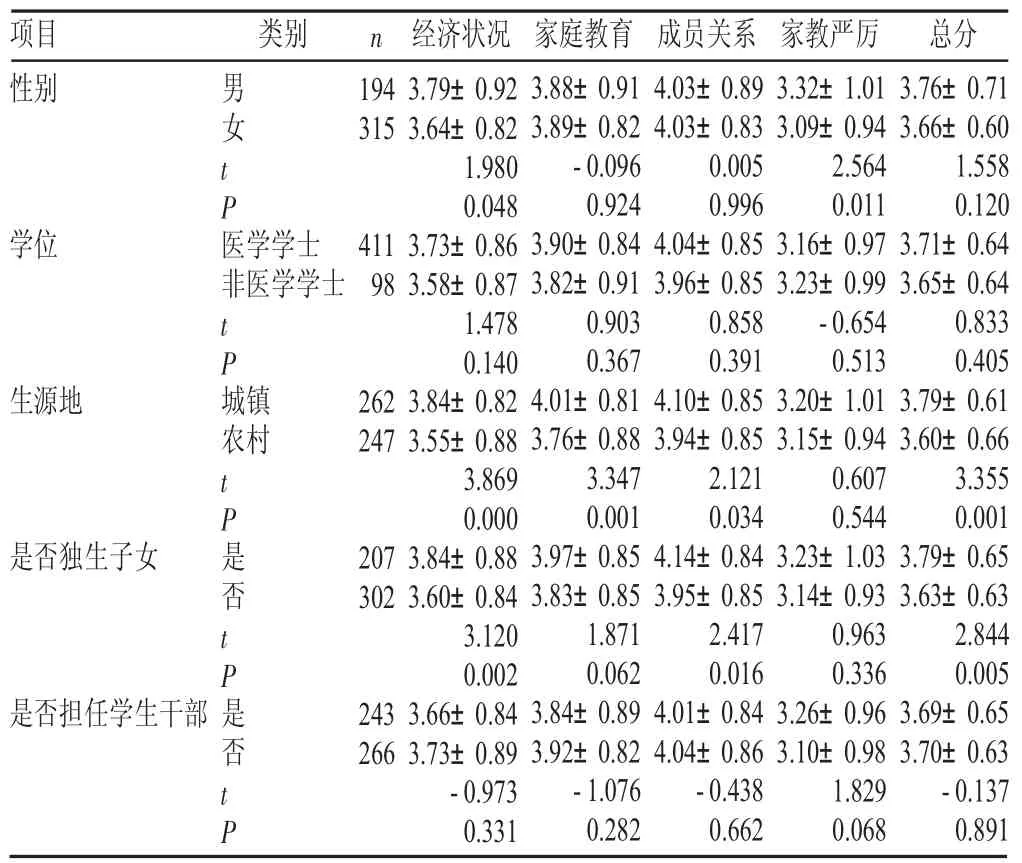

2.2 大学生家庭教育感受情况

人对幸福的感知最初源于家庭,家庭的经济状况、父母的教育以及成员关系等因素都会影响大学生对幸福的感受。调查显示,不同性别学生在经济状况(P=0.048)和家教严厉(P=0.011)方面差异均具有统计学意义;不同生源地学生在经济状况(P=0.000)、家庭教育(P=0.001)、成员关系(P=0.034)和总分(P=0.001)方面差异均具有统计学意义;是否独生子女在经济状况(P=0.002)、成员关系(P=0.016)和总分(P=0.005)方面差异均具有统计学意义;不同学位和是否担任学生干部2个方面,家庭教育各维度评分和总分差异均无统计学意义(P>0.05)。具体结果见表3。

表3 大学生家庭教育各维度得分比较(±s,分)

表3 大学生家庭教育各维度得分比较(±s,分)

项目 类别n 经济状况 家庭教育 成员关系 家教严厉 总分性别男女t P 194 315学位 医学学士非医学学士411 98生源地t P城镇农村262 247是否独生子女207 302是否担任学生干部t P是否t P是否t P 243 266 3.79±0.92 3.64±0.82 1.980 0.048 3.73±0.86 3.58±0.87 1.478 0.140 3.84±0.82 3.55±0.88 3.869 0.000 3.84±0.88 3.60±0.84 3.120 0.002 3.66±0.84 3.73±0.89-0.973 0.331 3.88±0.91 3.89±0.82-0.096 0.924 3.90±0.84 3.82±0.91 0.903 0.367 4.01±0.81 3.76±0.88 3.347 0.001 3.97±0.85 3.83±0.85 1.871 0.062 3.84±0.89 3.92±0.82-1.076 0.282 4.03±0.89 4.03±0.83 0.005 0.996 4.04±0.85 3.96±0.85 0.858 0.391 4.10±0.85 3.94±0.85 2.121 0.034 4.14±0.84 3.95±0.85 2.417 0.016 4.01±0.84 4.04±0.86-0.438 0.662 3.32±1.01 3.09±0.94 2.564 0.011 3.16±0.97 3.23±0.99-0.654 0.513 3.20±1.01 3.15±0.94 0.607 0.544 3.23±1.03 3.14±0.93 0.963 0.336 3.26±0.96 3.10±0.98 1.829 0.068 3.76±0.71 3.66±0.60 1.558 0.120 3.71±0.64 3.65±0.64 0.833 0.405 3.79±0.61 3.60±0.66 3.355 0.001 3.79±0.65 3.63±0.63 2.844 0.005 3.69±0.65 3.70±0.63-0.137 0.891

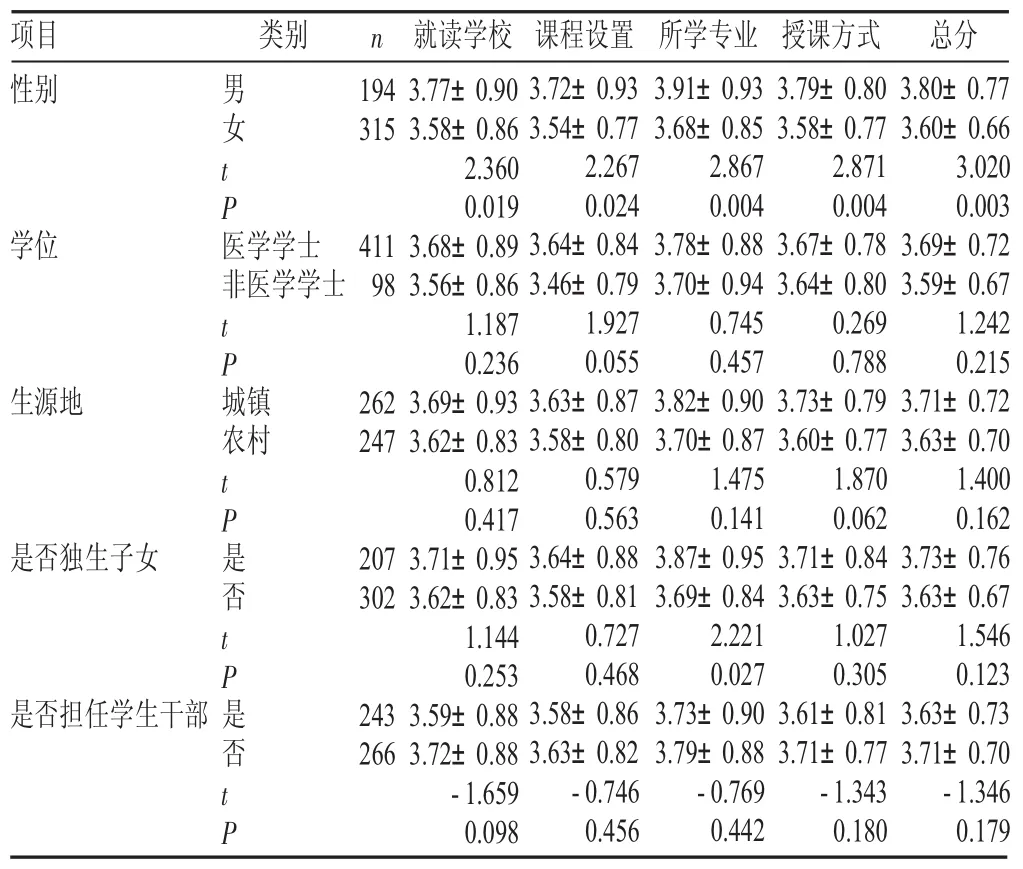

2.3 大学生学校教育感受情况

学校教育的根本任务在于立德树人,通过对大学生就读学校、课程设置、所学专业及授课方式等方面的调查,直观了解高校在塑造大学生幸福观教育方面的实际效果。调查显示,不同性别学生在就读学校(P=0.019)、课程设置(P=0.024)、所学专业(P=0.004)、授课方式(P=0.004)和总分(P=0.003)方面差异均具有统计学意义;是否独生子女仅在所学专业(P=0.027)这一维度上差异具有统计学意义;在不同学位、不同生源地、是否担任学生干部3个方面,学校教育各维度评分和总分差异均无统计学意义(P>0.05)。具体结果见表4。

表4 大学生学校教育各维度得分比较(±s,分)

表4 大学生学校教育各维度得分比较(±s,分)

项目 类别n 就读学校 课程设置 所学专业 授课方式 总分性别男女t P 194 315学位 医学学士非医学学士411 98生源地t P城镇农村262 247是否独生子女207 302是否担任学生干部t P是否t P是否t P 243 266 3.77±0.90 3.58±0.86 2.360 0.019 3.68±0.89 3.56±0.86 1.187 0.236 3.69±0.93 3.62±0.83 0.812 0.417 3.71±0.95 3.62±0.83 1.144 0.253 3.59±0.88 3.72±0.88-1.659 0.098 3.72±0.93 3.54±0.77 2.267 0.024 3.64±0.84 3.46±0.79 1.927 0.055 3.63±0.87 3.58±0.80 0.579 0.563 3.64±0.88 3.58±0.81 0.727 0.468 3.58±0.86 3.63±0.82-0.746 0.456 3.91±0.93 3.68±0.85 2.867 0.004 3.78±0.88 3.70±0.94 0.745 0.457 3.82±0.90 3.70±0.87 1.475 0.141 3.87±0.95 3.69±0.84 2.221 0.027 3.73±0.90 3.79±0.88-0.769 0.442 3.79±0.80 3.58±0.77 2.871 0.004 3.67±0.78 3.64±0.80 0.269 0.788 3.73±0.79 3.60±0.77 1.870 0.062 3.71±0.84 3.63±0.75 1.027 0.305 3.61±0.81 3.71±0.77-1.343 0.180 3.80±0.77 3.60±0.66 3.020 0.003 3.69±0.72 3.59±0.67 1.242 0.215 3.71±0.72 3.63±0.70 1.400 0.162 3.73±0.76 3.63±0.67 1.546 0.123 3.63±0.73 3.71±0.70-1.346 0.179

2.4 大学生社会现状感受情况

对社会现状的认知和感受是评价大学生幸福感的一个重要指标。调查显示,不同性别学生在社会公平(P=0.006)、社会现状(P=0.025)和总分(P=0.008)方面差异均具有统计学意义;不同学位学生在社会公平(P=0.042)和总分(P=0.026)方面差异均具有统计学意义;在生源地、是否独生子女和是否担任学生干部3个方面,社会现状各维度评分和总分差异均无统计学意义(P>0.05)。具体结果见表5。

表5 大学生社会现状各维度得分比较(±s,分)

表5 大学生社会现状各维度得分比较(±s,分)

项目社会公平性别类别n 就业形势 社会现状 总分男女t P 194 315学位 医学学士非医学学士411 98生源地t P城镇农村262 247是否独生子女207 302是否担任学生干部t P是否t P是否t P 243 266 2.48±1.08 2.43±0.94 0.629 0.529 2.47±1.00 2.35±0.96 1.120 0.263 2.48±1.01 2.41±0.98 0.860 0.390 2.53±1.06 2.39±0.95 1.571 0.117 2.44±0.93 2.45±1.05-0.165 0.869 3.45±0.99 3.21±0.87 2.762 0.006 3.34±0.94 3.14±0.82 2.046 0.042 3.30±0.97 3.30±0.88 0.024 0.981 3.29±1.03 3.31±0.84-0.302 0.763 3.25±0.91 3.35±0.94-1.251 0.211 3.65±0.93 3.47±0.82 2.256 0.025 3.57±0.87 3.41±0.85 1.634 0.103 3.56±0.89 3.51±0.84 0.561 0.575 3.57±0.92 3.52±0.83 0.623 0.534 3.50±0.88 3.57±0.85-0.854 0.394 3.19±0.69 3.03±0.60 2.669 0.008 3.13±0.64 2.97±0.62 2.229 0.026 3.11±0.66 3.07±0.62 0.711 0.477 3.13±0.70 3.07±0.60 0.909 0.364 3.06±0.62 3.12±0.66-1.072 0.284

3 讨论

我国对幸福观教育的关注刚刚起步,无论从理论层面还是实践层面来看,医学生的幸福问题都事关高校人才培养质量的长远发展,值得进一步研究和探索。就调查情况来看,幸福观教育在医学院校的发展还是比较缓慢的,部分原因在于医学生自身对幸福观教育认识的模糊与错位,也有可能与家庭教育、学校教育与社会教育三方合力的失衡有关。本文通过了解医学生对幸福的感受以及幸福观教育的需求与评价,对该校构建医学生“奋斗幸福观”教育实践路径进行了初步探讨。

3.1 提升自我感知幸福的能力是“奋斗幸福观”实现的内在驱动力

调查结果显示,在509名大学生中,45.19%认为自己“非常幸福”,51.87%认为自己“比较幸福”,仅有极少数认为自己“不太幸福”和“非常不幸福”。但在个人现状各维度的调查中我们看出,不同性别、不同生源地和是否独生子女在总分上体现了明显的差异性(P<0.05)。这说明医学生和非医学生在自我感知幸福能力方面没有明显差异性(P>0.05),但是不同性别、不同生源地和是否独生子女却影响了大学生感知幸福的能力。

哈佛大学教授泰勒在其《幸福的方法》一书中告诉我们:幸福是可以寻找的,可以造就的,可以练习的,可以感知的,幸福的钥匙就在自己手里[1]。作为教育管理者来说,首先要引导医学生从自身角度提升感知幸福的能力,明确幸福不仅是物质生活的富裕,更要有精神世界的充盈,追求更高层次的情感、更有意义的生活方式、更有意义的人生价值。其次,关注医学生中的女性学生、农村学生以及非独生子女学生在幸福观认识中的偏差及错位,让他们认识奋斗与幸福之间的内在逻辑关系,将今天的努力奋斗与明天的幸福生活联系起来,在奋斗中去实现自身的生命意义与人生价值。

3.2 营造平等沟通的家庭氛围是“奋斗幸福观”延伸的有力屏障

家庭是每个人出生以后接受教育的第一场所,也是每个人的精神眷恋与依托。因此,家庭环境往往与一个人的性格特质以及价值观念有着密切的联系,良好的家庭氛围同样也是幸福观养成的重要途径。调查显示,医学生和非医学生在家庭教育这一方面对幸福的感受没有明显差异性(P>0.05),但是农村和非独生子女大学生在家庭教育总分上的幸福感受能力明显低于城镇和独生子女大学生(P<0.05)。作为家长,首先要构建正确的幸福理念,不让孩子因为出生环境和家庭条件而缺失幸福感。每个人都无法选择出生的家庭,但是幸福与物质生活的充盈并不等同。物质生活的富足仅能带来短暂的幸福感,精神需求的满足才能延伸幸福的深度和广度。其次,要营造和谐的家庭氛围,父母要尊重和理解孩子,站在孩子的角度观察和思考问题。在这样的家庭氛围下成长的孩子自然也能尊重他人,提升幸福感指数。最后,积极与学校沟通交流。家庭教育不能“闭门造车”,更不能“傍人篱壁”。家长既要有自己教育的方式方法,又要与学校保持良好的沟通与交流,了解孩子人生观与价值观的形成历程,为他们“奋斗幸福观”的养成奠定良好的基础。

3.3 探寻幸福元素融入思政教育是“奋斗幸福观”践行的实践路径

从调查结果来看,性别因素在学校教育总分上呈现出了明显差异(P<0.05)。由此可见,“奋斗幸福观”的实践路径在高校已有成效,在新的时代背景下,要继续探寻如何将幸福元素融入高校的思政课堂。在教育过程中,既要考虑医学生身心健康与全面发展的规律,遵循因材施教、循序渐进的原则,逐步引导医学生对“奋斗幸福观”的感知与领悟、认同与共鸣;同时,也要考虑思政课程本身的规律特点,它的整体性、系统性与一致性,将幸福教育的元素润物细无声地融入思政教育中,逐步提升医学生的幸福理念。高校作为大学生幸福观教育的实施者,通过教育帮助大学生树立正确的物质观、道德观和价值观,引导其建立积极健康的幸福观。在幸福观教育过程中,要变“灌输式”为“浸入式”,鼓励大学生胸怀理想、锤炼品格、脚踏实地、艰苦奋斗,以实现中华民族伟大复兴中国梦为毕生的幸福指南[2]。对于医学生而言,“奋斗幸福观”不仅体现在丰富的医学知识、娴熟的医学技术上,更体现在凭借自己的精湛医技真正解除病人疾苦,在国家有危难之时挺身而出、甘于奉献的大爱精神上。医学生对于幸福的追求不应是简单个人幸福感的满足,而应树立和形成以病人为中心、以奉献为使命的幸福观。

3.4 构建多维度的社会支持系统是“奋斗幸福观”传播的重要平台

通过调查我们看到,医学生和非医学生在社会现状总分上有显著性差异(P<0.05),说明医学生对社会公平方面的感知更乐观和积极,幸福感更强。这也表明即使处在特殊时期,在国家遇到危难之时,医学生仍然能够看到通过自身努力去创造幸福的价值,他们将人的生命价值放在高于一切的位置,并愿意为了千千万万的人的健康幸福而奋斗。

社会作为家庭教育及学校教育的拓展和延伸,也承载着医学生幸福观教育的重要责任。当代医学生处于信息化高速发展的时代,所接受的幸福观教育不是单一维度的,而是多角度、多形态和全方位的。因此,构建多维度的社会支持系统是医学生“奋斗幸福观”教育的重要举措。首先建立正确的社会舆论导向,让医学生树立积极的生命态度和奋斗的韧性品质,让医学生充分认识到奋斗不仅仅是实现幸福的唯一途径,奋斗过程本身就是幸福,自觉地把物质幸福与精神幸福、个人幸福与社会幸福统一起来。其次,充分发挥社会文化机构的育人功效。社会文化机构作为具有高度教育价值的文化场域,其启发人、激励人和鼓舞人的隐性教育功效巨大。医学生作为文化底蕴相对较高、社会情感相对丰富的社会群体,受社会文化机构的影响比其他普通群体要大得多。因此,要充分利用社会教育机构传播正确的幸福观,通过各种优秀的物质文化呈现增强医学生对幸福的体验和领悟,激发医学生在追寻幸福的过程中对社会责任的思考。最后,增强社会就业平台的保障措施。完善与医学生就业相关的法律、人事及社会保障等制度,将各种政策落到实处,保证公开、公正和公平的同时,不断促进医学生就业的规范化与法治化,减轻大学生就业的心理焦虑,提升感知幸福的指数。

“教育工作者的大部分责任是帮助学生去理解有关幸福的困惑和难题”,教育的宗旨应该是培养“幸福人”[3]。医学生作为青年中的特殊群体,他们“奋斗幸福观”的培养和自身幸福感的提升,需要个人、家庭、学校和社会四方共同努力,积极让“奋斗幸福观”教育在具体实践中“开花结果”。医学生要深刻诠释奋斗与幸福,培养积极进取的人生态度和健康幸福的生命感悟,在教育与医学的交叉实践中不断增强感知幸福、创造幸福的能力,更好地共筑“幸福梦”,实现“中国梦”的美好愿景。