山东省农村空心化现状、治理困境及对策

2021-09-14刘爱梅

摘 要:农村空心化是我国乡村振兴战略实施过程中遇到的难题。该文介绍了山东省农村空心化现状,分析了空心村治理的困境,并提出了农村空心化治理对策。

关键词:农村空心化;乡村振兴;乡村建设

中图分类号 F323 文献标识码 A文章编号 1007-7731(2021)15-0001-04

自2000年以来,我国城镇化快速发展,与此同时部分农村地区也加速凋敝,大量空心村涌现,各地对空心村的搬迁、建设改造等治理措施增多。空心村的治理方式及其最终结果如何,关系到乡村振兴战略实施的成败。近些年来,山东省通过加强乡村建设、优化农村人居环境等途径在节约农村土地、改善农民居住条件等方面取得了一定成效,但是空心村治理仍存在一些困难。为此,本文利用中国统计年鉴、山东省统计年鉴、农民工监测调查报告以及山东省经济社会综合调查数据(CGSS)等资料,分析了山东空心村的空心化状况及空心村治理的困境等,并提出了空心村治理对策。

1 山东农村空心化程度及其基本状况

农村空心化是指在经济社会发展过程中大量农村劳动力转移到城镇后导致的农村人口减少,农村住宅闲置数量逐渐增加的一种社会现象[1]。当前,除少数城郊地区及产业发达地区外,大部分农村都或多或少地出现了空心化的状况。那么,空心化程度达到多少算是空心村呢?已有学者对这个问题做了一些研究,但是结论不一。例如,陈有川等将空心村定义为人口空心化率不低于5%的村庄,并选取山东6个乡镇估算出人口空心化的村庄比例为51.4%,空心化率为16.6%[2]。本文根据以往学者的研究以及中国农村空心化率的整体状况认为,农村人口空心化率在20%以上的村庄可以定义为空心村。农村人口的空心化率与农村住宅的空心化率不同,农村人口空心化率是指外出的农村人口与农村户籍人口的比重;农村住宅空心化率是指农村空闲住宅与农村住宅总量的比重。

2019年,山东省常住人口城镇化率为61.51%,户籍人口城镇化率为49.94%,农村常住人口4900多万,行政村6.9万个,村庄密度是0.43个/km2,村庄规模小,密度大。

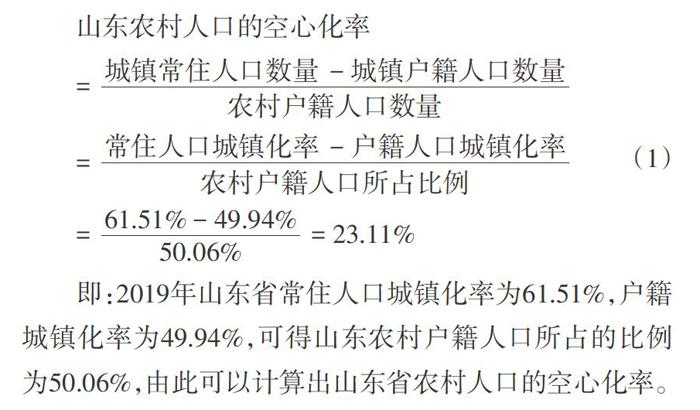

1.1 山东省农村人口空心化基本状况 农村人口的空心化率可以用“从农村转移到城镇的农村户籍人口数量”除以“农村户籍人口数量”表示。“从农村进入城镇的农村户籍人口数量”可以用“城镇常住人口数量减去城镇户籍人口数量”表示。有人可能会说转移到一个城市的人口既有可能是农村户籍人口、也有可能是城镇户籍人口,但是如果城镇人口在省内城市之间流动的话,并不妨碍数据结果的准确性;如果人口是跨省流动的话,则确实会影响数据结果,但是对于山东省来说,跨省流动的人口数量所占人口总量的比例较低。据2020年全国第7次人口普查数据显示,山东省跨省流动人口数量为412.9万,占山东省总人口数量的4%,总体来说,这一数据可以大致地表示“转移到城镇的农村户籍人口数量”。因此,农村人口空心化率可以采用式(1)进行计算,也即是常住人口城镇化率与户籍人口城镇化率之差与农村户籍人口占总人口比的比重来计算山东农村人口的空心化率。

山东农村人口的空心化率

[=城镇常住人口数量-城镇户籍人口数量农村户籍人口数量=常住人口城镇化率-户籍人口城镇化率农村户籍人口所占比例=61.51%-49.94%50.06%=23.11%] (1)

即:2019年山东省常住人口城镇化率为61.51%,户籍城镇化率为49.94%,可得山东农村户籍人口所占的比例为50.06%,由此可以计算出山东省农村人口的空心化率。

用上述方法计算的2019年山东省农村人口空心化率与王良健等计算的县域农村空心化率[3],以及李玉红等测算的2016年全国狭义空心村空心化率23.98%是一脉相承的[4]。利用上述公式也可以計算全国、各省份的农村人口空心化率,通过计算全国农村人口空心化率,其数据值是29.16%,可见,山东省的农村人口空心化率低于全国平均水平。如果知道农村常住人口数量与农村户籍人口数量,那么农村人口空心化率的计算就更加简单准确。但是目前公开公布的数据并没有农村户籍人口的数量,各省、市农村户籍人口城镇化率也较少公布,所以地市农村人口空心化率较难测算。

1.2 山东省农村宅基地空心化基本状况 目前,农村住宅的空心化呈现多样化、复杂化特征,有的住宅完全闲置,有的住宅处于废弃倒塌状态,有的处于半闲置状态。半闲置状态主要是指平时无人居住,过年过节时回家居住,或者原本可以住多人的农宅只剩下1~2人居住,而本次调查数据统计的空置住宅是指无人居住超过半年以上的住宅,包括仅在过年时回家居住的农宅,但不包括有人居住的农宅。据2019年山东省CGSS调查数据显示:受访农户宅基地的闲置率为10.2%。由于调查对象主要是生活在农村的居民,很多转移到城镇的人已经不在村庄居住,所以这个数字对于农村宅基地住房实际闲置率来说偏低。考虑到农村常住人口数量,估计农村实际闲置宅基地在15%以上。从农村居民对空心村治理的态度来看,由于山东省不同地区农村发展水平、发展环境千差万别,不同地市的空心村空置状况、政府的治理态度及农民意愿等差别较大。山东省社科院CGSS调查数据证实了多数农民对空心村的治理改造表现出欢迎态度,调查结果显示,52%的受访者愿意退出,48%的人表示不愿意。愿意退出宅基地住房者,绝大多数是“为了获得更好的居住条件”(55.7%)或“更高的福利待遇”(25.7%)。不同地市农民对空心村治理的态度也表现出了很大的不同。在东部青岛、潍坊等地相对发达地区的农村更易接受和欢迎对空心村改造。

2 空心村治理的困境

2.1 治理方向不明确 截至目前,学者们对于空心村究竟如何治理还存在争论,争论的焦点主要集中于对一些空心化严重的乡村地区是否要进行合村并居。有学者认为合村并居会加大农民的负担,而且会提高农民的生活成本,使农民无处安放乡愁等,所以合村并居不可行。但是还有一部分学者认为一些地区农村空心化程度严重,存在土地浪费、农民居住条件差等问题,一些地区的合村并居是必要的,但是应在尊重农民意愿的基础上进行合村并居[5]。中央政府对空心村的治理是一种较为谨慎的态度,在政策探索上也是摸着石头过河。在《国家乡村振兴战略规划(2018—2022)》中提出的乡村振兴类型划分为:集聚提升类、城郊融合类、特色保护类、搬迁撤并类村庄,并提出,在空心化率特别严重的村庄可以进行搬迁撤并,但并没有提出空心化的具体标准。在“十四五”规划纲要中又提出“严禁随意撤并村庄搞大社区、违背农民意愿大拆大建”。应该说,对大多数村庄而言,实施乡村建设行动是未来一段时期的主旋律。2020年,国家“十四五”规划纲要首次提出“实施乡村建设行动”,并指出要“把乡村建设摆在社会主义现代化建设的重要位置,优化生产生活生态空间,持续改善村容村貌和人居环境,建设美丽宜居乡村”。对于乡村建设主要提出以下3个方面的任务:“强化乡村建设的规划引领”“提升乡村基础设施和公共服务水平”“改善农村人居环境”。对于部分空心化较为严重的村庄地区,是继续推进其基础设施、人居环境建设,还是进行合并迁建?已成为考量地方政府执政能力的一道难题。

2.2 乡村发展规划缺位 目前,各地区的规划往往是对城镇的规划,缺乏对乡村建设发展的具体规划。虽然国家和部分省份已经出台了乡村振兴战略发展规划,但其主要是战略性规划,缺乏具体的详细规划。近年来,一些县或镇或村编制了乡村发展规划,规划的编制主体不一,编制的具体内容也千差万别。这些编制规划的地区也仅限于部分经济条件好、区域位置优越地区,且随着经济和国家政策发展变化,规划往往会发生变更,并未执行到底。乡村发展规划缺位,导致空心村治理的方向、治理主体、治理路径等都缺位,空心村建设的针对性不强;也导致多数村庄农民忽视对老旧宅基地的改造利用,闲置旧宅基地数量不断扩大等问题。

2.3 乡村人口流动的微观数据缺乏 空心村的治理需要因地制宜,各地方政府要对本地区的空心村状况摸清才能得出准确的结论,作出正确的决策。但从目前来看,不少地区缺乏对本地区村庄空心化程度的全面了解。虽然从宏观数据来看,国家农民工监测调查报告公布了全国农民工人口流动数量及不同地区、不同年龄流动人口特点等,但由于是国家的抽样调查,分布在某一具体市、县域范围的调查人数就会比较少,无法反映某一市、县域的具体情况。即使是宏观层面的数据,也有不少数据是不对外公布的,数据公开申请也受到诸多限制。对此问题进行研究的学者,农业农村相关部门的政策制定者等无法准确了解相关数据情况,受制于数据的可得性,本文也仅仅计算了省域层面乡村人口的空心化情况。地方政府决策者如果对基本数据摸得不准,就容易导致决策失误。在一些地方,乡村人口大量外流,虽然人口空心化率较高,但住宅空心化率却不是很高,其原因是虽然年轻人外出打工,但是老年人口往往会住在子女家中,在这些地区如果仅仅看到人口大量外流就进行合村并居,会遇到很大困难。

2.4 宅基地退出改革进展较慢 当前,指导城镇建设的法律法规对宅基地问题的规定没有针对废弃、老旧宅基地的处置办法。近几年来,一些地市利用增减挂钩等试点政策,通过实施规划调整、拆旧建新、合村并点,解决了部分农村宅基地闲置的问题。但由于一部分村庄不符合土地利用总体立项的要求,增减挂钩项目不允许立项。目前,农村集体经营性建设用地入市的制度障碍已经消除,目前政府在着力解决的是集体经营性建设用地入市的程序性問题。许多学者提出,可以将废弃宅基地转入集体经营性建设用地,再进行入市交易。但是目前这一渠道尚未打通,废弃宅基地也不能与村庄以外的人进行交易。目前,一些企业到乡村租农民的宅基地进行运营,时常遇到各种困难,农村宅基地使用权无固定期限,也导致市场主体不敢投入。宅基地退出改革较为缓慢,废弃宅基地不能变为农民的资产,也为空心村治理带来了一定的难题。

2.5 资金落实难 空心村治理资金主要来源于招商引资、村企联合和自筹资金及财政资金等。在现实中有2类空心村容易得到治理,一类是能得到财政资金支持的空心村,另一类是虽然不能得到财政资金支持,但是其所处的地理位置好或者有独特的资源,通过空心村整治产生的收益能抵消其成本。政府主体具有“经济人”与“政府人”的双重属性,这种双重属性往往使政府在财政资金有限前提下,优先选择距离城镇中心区较近、土地价值更高、在治理时投入更少的空心村,而不是地理位置偏远、最需要治理的空心村治理。绝大多数无产业、无资源、无区位优势的空心村因资金问题难以启动治理。目前,对空心村治理的财政支持资金往往是通过“样板村”创建、“农村危房改造”专项资金等方式下达,财政支持不稳定、不连续,尚未形成常规的制度。

3 加强空心村治理的对策建议

空心村之所以成为空心村,有多方面的原因,但是较为重要的原因有以下2个:一是乡村剩余劳动力到城镇就业,农村劳动力不得不迁移到城镇居住;另一个是乡村景观衰败、生态环境恶化,基础设施和公共服务水平难以满足人们美好生活的愿望。到城镇居住是为了获得更高水平的基础设施和公共服务等。综上分析来看,国家提出的“乡村建设行动”对于提升乡村人居环境,吸引人口在乡村居住有着重要意义。从大方向来说,加强空心村治理可以从2个方面来入手,对于空心化程度特别严重,自然条件恶劣的村庄,根据评估和规划,在尊重农民意愿的基础上进行迁建和撤并。对于空心化程度不严重的地区,要根据国家相关规划,分阶段、有计划地进行乡村建设。具体来说,主要包括以下几个方面:

3.1 进一步摸清县域、镇域乡村人口流动状况 以县域为单位确定本地区不同乡村的空心化程度。县域政府可以对本地区的乡村进行一次系统的摸底和调查,摸清本县域内每一个村庄乡村人口年龄状况、人口空心化率、住宅空心化率等,或者根据第7次人口普查的相关数据资料进行分析,弄清楚本县域内村庄的空心化状况,为“十四五”时期乡村建设规划和决策及乡村振兴工作打好基础。

3.2 确定空心村治理的方向 摸清数据之后,根据人口空心化程度对村庄进行分类,比如根据空心化程度在70%以上、60%~70%、40%~50%、30%~40%、20%~30%等。然后根据空心村的空心化程度、空心化原因、当地的自然资源条件、经济条件、财政状况、农民意愿等划分空心村治理的类型:集聚提升类、城郊融合类、特色保护类、搬迁撤并类村庄,然后根据不同类型的村庄进行相应的治理。《国家乡村振兴战略规划(2018—2022)》中提出搬迁撤并类村庄的范围是指“位于生存条件恶劣、生态环境脆弱、自然灾害频发等地区的村庄,因重大项目建设需要搬迁的村庄以及人口流失特别严重的村庄”,各地区可以根据国家政策及本地区的实际状况来确定撤并搬迁类的村庄,每个地区由于经济状况等的不同,确定不同的撤并标准。确定了不同类别的村庄后,根据村庄的类型方向进行治理。“十四五”规划中对我国乡村建设的内容做了具体的规定,主要内容有以下3个方面:一是强化乡村规划,二是提升乡村基础设施和公共服务水平,三是提升人居环境水平。因此,“十四五”期间乡村建设主要围绕上述3个方面进行建设。

3.3 通过乡村建设,提升乡村的吸引力 重新定位乡村的价值功能,乡村不仅是农民生产和居住的场所,部分村庄要把乡村价值定位为生产、居住、养老、休闲、度假等一体的人与自然协调发展的场所。不断提升乡村基础设施和公共服务水平。一方面,加强乡村传统基础设施建设,补齐目前存在的突出短板。对于水、电、路、气、通信、广播电视等传统基础设施,应加快推动提档升级,满足农村居民对高质量农业生产、高品质美好生活的现实需要。另一方面,推进新型基础设施建设。按照美丽乡村的建设规划,因地制宜推进农村改厕、生活垃圾处理和污水治理。推动城镇集中供气、供热等基础设施向农村延伸。加快数字乡村建设,实施数字乡村战略,为乡村经济社会数字化转型发展提供有力支撑。

3.4 以城乡融合推进乡村建设 以县域为基本单元推进城乡融合发展,强化县城综合服务能力和乡镇服务农民功能。一方面,积极推进县域城镇化,以县域城镇化带动乡村建设。加快农业人口转移、推进农业规模化经营,促进城乡生产要素双向流动,促进乡村经济业态的转型升级。另一方面,加快县域城乡融合发展。统筹县域城镇和乡村规划建设,建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系,健全城乡基础设施统一规划、统一建设、统一管护机制。推进城乡基本公共服务标准统一、制度并轨。推动城镇工商资本、科技和人才“上山下乡”,加快农业农村现代化。

3.5 以不断改革推进乡村建设 乡村建设同样需要解决“人”“地”“钱”的问题。首先,进一步吸引人才投入乡村建设。支持优秀规划师、建筑师、工程师及其他专业技术人才投身到乡村建设的实践中。加大高素质农民培训力度,支持職业院校扩大农村定向招生,给予到农村的创业就业的人才更高的补贴,强化乡村产业发展人才保障等。其次,加快推进农村土地制度改革。加快集体经营性建设用地入市步伐,逐步建立城乡统一的建设用地市场。探索放活农村宅基地和农村房屋使用权,激活乡村沉睡的土地资源,为农村宅基地使用权平等流转提供制度保障。再次,加大对乡村建设的资金投入。统筹整合各路涉农资金,鼓励、支持乡村建设,探索建立资金投入和使用的长效机制。

参考文献

[1]刘彦随.中国农村空心化问题研究的进展与展望[J].地理研究,2020(1):35-42.

[2]陈有川,李鹏,马璇,等.基于乡镇地域单元的村庄人口空心化研究——以山东省六个乡镇为例现代城市研究,2018(3):24-30.

[3]王良健,陈坤秋,李宁慧.中国县域农村人口空心化程度的测度及时空分异特征[J].人口学刊,2017(5):14-24.

[4]李玉红,王皓.中国人口空心村与实心村空间分布——来自第三次农业普查行政村抽样的证据[J].中国农村经济,2020(4):1-21.

[5]朱守银.影响新型工农城乡关系构建的几个基本问题——基于合村并居实践和讨论引发的思考[J].理论探索,2021(2):84-89.

(责编:张宏民)

基金项目:山东省社会科学规划数字专项研究项目“利用大数据提升山东空心村治理效能研究”(20CSDJ149)。

作者简介:刘爱梅(1978—),女,山东潍坊人,博士,副研究员,研究方向:城乡关系。 收稿日期:2021-06-21