“君子和而不同”

——钢琴三重奏欣赏导引

2021-09-14张佳林张精冶

文/ 张佳林、张精冶

1786至1788年,莫扎特创作了五首钢琴三重奏。与许多音乐爱好者的美好想象不同,“上帝的宠儿”后半生创作的每一首作品,几乎都带有明确的功利目的。这位债台高筑又习惯了上流社会奢侈生活的职业作曲家,已经没有时间和精力如他早年在萨尔茨堡那样基于兴趣而创作。在维也纳期间,他的大多数作品要么是为了自己的众筹音乐会而作,要么是对赞助者的回馈,并将最多的精力用在当时委约金最高的歌剧领域。而这五首钢琴三重奏在出版时比较罕见地没有题献者,可见这批作品的问世是投市场之所好。

大约四年后,差一个月年满22岁的贝多芬第二次来到维也纳求学,并期待事业的发展。之后的十年是他从钢琴明星逐渐转型为作曲大师最为顺利的时期,也是贝多芬一生身心最健康、境遇最自如的十年。出版于1795年的三首钢琴三重奏(作品1),既是他在维也纳出版的第一部作品集,也是他近两年间与海顿、萨利埃里、申克等名家学习的一次成果展示。这三首三重奏在维也纳音乐界引发了异乎寻常的轰动,并为年轻的贝多芬带来了巨额的版税收入。

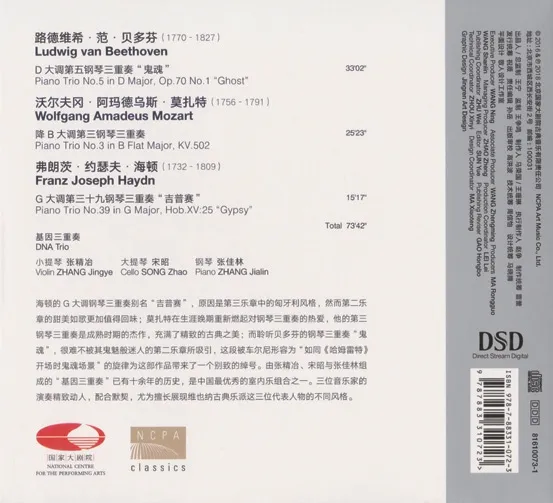

就在贝多芬这三首英姿勃发的钢琴三重奏首演之时,他当时名义上的“恩师”海顿正在伦敦“捞金”,也创作了三首钢琴三重奏,包括最为著名的《G大调三重奏“吉普赛”》。虽然这套三重奏的被题献者是海顿晚年的情感寄托丽贝卡·施罗特(Rebecca Schroeter),但在短短十年间三位维也纳古典乐派巨匠不约而同地在钢琴三重奏这一体裁上发力并杰作频出,当时欧洲演出、乐谱市场的推动是重要因素之一。

18世纪末开始的欧洲大陆革命浪潮,“革”的就是传统世袭宫廷贵族的“命”,而这些侯爵、公爵、选帝侯(有资格选举神圣罗马帝国皇帝的贵族),包括皇帝本人正是之前交响乐团、歌剧院的金主。当这批金主濒临破产甚至家破人亡时,音乐家们不得不脱离对宫廷、教会的完全依赖,进而开拓以新兴军功贵族、资产阶级和高级知识分子为主体的市场。于是从18世纪末开始,交响乐和歌剧作品从“走量”变为“重质”,而“性价比”更高的器乐独奏、室内乐重奏作品的数量激增,弦乐三重奏、四重奏、五重奏,钢琴与弦乐的二重奏鸣曲,钢琴三重奏、钢琴四重奏等经典重奏体裁也是在这一时期最终定型,并产生第一批经典作品。

贝多芬1803年创作的《三重奏协奏曲》(作品56)的被题献者是贝多芬最重要的赞助人,也是他的学生—奥地利的鲁道夫大公。贝多芬曾计划由时年15岁的大公亲自演奏钢琴部分,并很可能为此有意控制了钢琴部分的技巧难度,但即便如此,并没有任何确切的记载表明鲁道夫大公演奏过这部作品。直到今天,在西方古典器乐演奏技术方面,职业演奏家与业余爱好者之间仍有鸿沟,虽并非完全无法逾越,但确实存在明显差距。海顿、莫扎特、贝多芬的钢琴独奏和重奏作品,除了几首明确注明“为钢琴初学者而作”以外,其演奏难度并非是普通钢琴爱好者可以轻松胜任的。莫扎特钢琴三重奏的首演者没有记载,但他的两首最受欢迎的钢琴三重奏—K.502和K.548钢琴部分演奏难度接近于他的钢琴协奏曲,而他的钢琴协奏曲几乎都是为自己演奏而作的。贝多芬生前正式出版的为钢琴三重奏原创的六首作品,作曲家本人均参加了首演,其中1814年4月11日《降B大调钢琴三重奏》的首演,是贝多芬作为钢琴家最后一次公开登台。由此可见,钢琴三重奏这一体裁从一开始就是为职业音乐家而作,而非专为普通家庭自娱自乐,它是给音乐爱好者们听的,而不是玩儿的,只不过这种组合形式比起交响乐要便捷、便宜得多。

从贝多芬的《第三钢琴三重奏》(作品1之3)开始,钢琴、小提琴、大提琴这三件乐器在音响与音乐内容的角色分配上已趋于平衡,但由于莫扎特、贝多芬,以及后来的门德尔松、肖邦、圣—桑、拉赫玛尼诺夫等作曲家同时也是所在时代的钢琴明星,他们创作的钢琴三重奏有时带有一些小型钢琴协奏曲的意味也就可以理解了。相比之下,像海顿、舒伯特、德沃夏克、勃拉姆斯、柴科夫斯基、福雷、肖斯塔科维奇等没有辉煌舞台演奏生涯的作曲家,他们的钢琴三重奏作品的一些乐章则像是小提琴协奏曲,甚至偶尔有炫技段落。尽管如此,对于绝大多数奏鸣曲结构的钢琴三重奏作品而言,在演奏技巧的复杂程度上,钢琴则显然需要更多付出,而这是由钢琴三重奏这一重奏形式天然的“不和谐”导致的。

弦乐重奏可以在音响上相对容易做到统一、融合,这是因为它们都是提琴家族的“近亲”,从乐器构造、发声方法、技术原则等方面都高度近似。还有一个重要因素:在小提琴和大提琴的音域空档之间,有中提琴能够起到至关重要的衔接作用,这样从三重奏到五重奏,都能够达到音响平衡、融为一体的效果。而钢琴与提琴则是“八百年前是一家”的关系,在乐器形制、音响特性、演奏技法等方面都完全不同。钢琴其实是一台高度复杂的半自动扬琴,是通过锤击预置音高的琴弦发声,因此在当代管弦乐队配置中,钢琴被归入打击乐组。打击乐的发声是点状的,这与弦乐器线状的发声是有天然冲突的,这两种不同形态的音响更适合“竞奏”而不是“合奏”。加之由于没有中提琴的填充,小提琴与大提琴之间的音域空档也需要由钢琴“客串”填补。贝多芬曾在他的《D大调钢琴三重奏》(作品70之1)的第二乐章中巧妙利用了大、小提琴音区的空档,以及弦乐长弓持续音与钢琴柱状和弦的音响反差,制造出空洞、阴森、诡异的音响效果,这部三重奏也因此得名“Ghost Trio”(“幽灵”或译“鬼魂”三重奏)。但这种绝妙的“逆向思维”只能偶尔为之,在更多的时候,为了尽量减少“点”与“线”的冲突,钢琴只有靠不停地跑动构建线条感,并在中音区保持丰富的音响以起到三件乐器的串联作用,因此与两件弦乐器相比“音多”也就必然了。对于弦乐重奏而言,“融”是基本要求,而对于有钢琴参与的重奏,特别是钢琴三重奏而言,“融”是精神上的追求,但不一定是音响上的融合,因为这本来就是不太可能的。

打个或许不很恰当的比方:小提琴和大提琴就像是一对亲密的兄弟或姐妹,后来其中一位结婚了,但三个人还必须生活在一起,这就是钢琴三重奏。从乐器性能上看,三件乐器的关系相当微妙,既不是从属关系,也不是完全平衡关系。因此无论是创作还是演奏,钢琴三重奏都非常需要分寸感,这或许也是钢琴三重奏无论作品还是组合都远没有弦乐四重奏多的原因之一。

对于任何重奏组而言,最核心的课题就是尽量推迟解散的时间。历史上从没有出现过“少年天才”重奏组,重奏依赖的不是个人天赋,而是成员间天赋的交流,这是一个必须靠舞台经验和成熟心智才能达到一定高度的音乐演奏形式。推迟散伙的最佳方式就是足够的演出数量,这是对成员所付出的时间、精力的最佳回报。然而任何重奏组在初创阶段都很难有足够的商业演出,所以大多数重奏组撑不过三年,甚至首演之后就散伙儿的情况屡见不鲜。这个时候就需要有其他的纽带来维系重奏组的关系,熬过最艰难的阶段。如果重奏组是以亲属为核心成员的则最好,比如著名的“布什四重奏”是兄弟关系,“郑氏三重奏”(郑京和、郑明和、郑明勋)是姐弟关系,但这种天然的纽带可遇不可求。更常见的是同事关系,比如许多长期合作的弦乐四重奏组是同一个交响乐团的成员(往往是四个弦乐声部的首席),或是同一所音乐学院的教授。这种在同一个“单位”工作的关系,不仅能够产生向心力,更重要的是,在安排演出、排练时间时,大家能够有相对一致的时间表,不至于因为各自不同的档期而影响演出场次。而钢琴三重奏成员间的关系往往更多样化,并不是所有交响乐团都有常驻钢琴家,即便是在同一个音乐学院任教通常也分属不同的系,因此钢琴三重奏组想要长期合作,要付出的努力和牺牲通常会更多。

在唱片时代之前,我们很难从文献记载中找到固定的钢琴三重奏组的记录。今天的标准与以往不一样,在20世纪之前,“音乐家”是一个身兼数职的职业,包括作曲家、演奏家、指挥家、音乐会策划人、歌剧制作人等角色,纯职业演奏家被认为是“匠人”地位较低,重奏演出通常是“音乐家”之间的消遣或临时起意的演出,很少会有现在这样系统、认真的“排练”。因此除了管弦乐队成员间的长期合作,通常不会产生有影响力的固定重奏组。到19世纪末,开始出现以小提琴大师为核心的固定的弦乐四重奏组,如“约阿希姆四重奏”“伊萨伊四重奏”等,但同等知名度的钢琴三重奏组的出现要晚很多年。

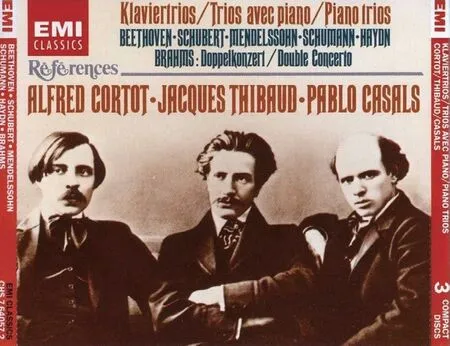

历史上第一个享誉世界的钢琴三重奏组是由钢琴家科尔托、小提琴家蒂博和大提琴家卡萨尔斯组成的“黄金三重奏”组,他们在20世纪20年代末录制了几首海顿、贝多芬、舒伯特、门德尔松、舒曼的钢琴三重奏作品,这在快转唱片时代属于划时代的大制作。加之这三位同时也是当时国际明星级的独奏家,他们的合作既是一次成功的商业运作,也是人类文化史上的重要事件,同时借助他们的名气,钢琴三重奏这一体裁真正与弦乐四重奏一样,成为被音乐爱好者熟悉、重视的领域。受到百代唱片公司这一成功策划的启发,美国RCA公司在40年代初策划了百万美元三重奏,由当时最炙手可热的三位客居美国的独奏家鲁宾斯坦、海菲兹和费尔曼(1942年逝世后由皮亚蒂戈尔斯基接替)组成,录制了几张畅销唱片,还拍摄了电影。然而无论是“黄金”还是“百万美元”,两个“天团”后来都不欢而散。卡萨尔斯与科尔托的政见不同,他在“二战”后成立了数个以自己为核心的“卡萨尔斯三重奏”;鲁宾斯坦与海菲兹两位“天王巨星”一直互相较劲儿,甚至在唱片封套上谁的名字排在前面这样的小事儿上互不相让。这种由独奏明星组成的重奏组固然可以整合独奏家的技艺与名气,但也无法回避独奏家的脾气与忙碌,虽然留下了一批传世经典录音,却没有能够延续长期的合作。

在“二战”前后还有另一类由独奏大师临时组成的三重奏组,虽然不是名义上的固定团队,但经常一起举办音乐会,并留下了许多隽永的录音。这类组合包括钢琴家施纳贝尔、小提琴家西盖蒂(Joseph Szigeti)、大提琴家富尼耶(Pierre Fournier)组成的“施纳贝尔三重奏”;钢琴家吉泽金、小提琴家塔施纳(Gerhard Taschner)、大提琴家赫尔舍(Ludwig Hoelscher)的组合;钢琴家费舍尔(Edwin Fischer)、小提琴家施奈德汉(Wolfgang Schneiderhan)、大提琴家马伊纳尔迪(Enrico Mainardi)的“费舍尔三重奏”,等等。这类因为志趣相投和市场需求组成的三重奏组往往在技巧上瑕瑜互见,音乐上浑然天成,完全没有因为长期排练形成的精雕细刻之感,而体现出心灵间的默契与自如。

20世纪60年代以后,欧美古典音乐业界也与流行音乐界一样,逐渐进入到唱片公司和经纪公司主导市场的阶段,钢琴三重奏组往往是由同一家唱片公司旗下的演奏家,为了某一个录音项目协调组合而成的。与甲壳虫乐队一样,这类唱片最终的效果呈现,唱片制作人起到的作用丝毫不在音乐家之下。“百万美元三重奏”解体之后,鲁宾斯坦与小提琴家谢林(Henryk Szeryng)、大提琴家富尼耶组成了新的搭档,录制了一批与“百万美元三重奏”风格截然不同的唱片。这两位提琴演奏大师在此之前还与德国钢琴大师肯普夫合作,为DG唱片公司录制了贝多芬钢琴三重奏全集唱片。

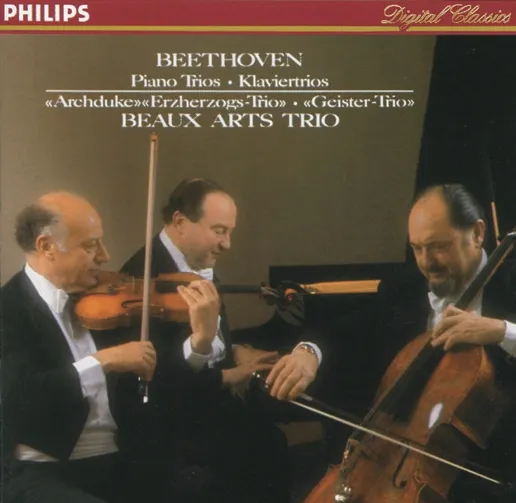

这一时期,“美艺三重奏”(Beaux Arts Trio)的崛起对后来的钢琴三重奏组合影响巨大。当时欧美有许多由音乐学院同事组成的三重奏组,但大多签约小公司,知名度不高。而“美艺三重奏”签约欧洲唱片巨头PHILIPS公司之后,几乎录制了所有钢琴三重奏经典作品,唱片销量巨大,每年的音乐会场次高达120场左右,在20世纪末成为钢琴三重奏的旗帜。对于许多普通音乐爱好者而言,“美艺”是唯一叫得出名字的钢琴三重奏组。“美艺三重奏”的三位演奏家虽然也都有辉煌的独奏经历,但更多是以室内乐演奏家的身份为人所知,因此,“美艺三重奏”是第一个重奏组名气大于成员个人名气的钢琴三重奏组,这为后来立志于专攻室内乐演奏的钢琴家、提琴家带来了鼓舞。与此同时,东欧社会主义国家则利用体制优势,出现了几个“国家级”三重奏组,如捷克斯洛伐克的“苏克三重奏”;苏联的“鲍罗丁三重奏”;由柯岗(Leonid Kogan)、吉列尔斯(Emil Gilels)、罗斯特罗波维奇组成的三重奏组;里赫特与卡岗(Oleg Kagan)、古特曼(Natalia Gutman)夫妇组成的重奏组,等等。他们演奏的东欧及俄罗斯作品有着天然的权威性,同时由于可以不计成本地排练(在资本主义国家排练通常需要很大时间成本),在作品的完整性和默契度上也往往更胜一筹。

“美艺三重奏”经过数次成员更迭,在2008年告别舞台。从此,古典音乐业界再没有出现名气可以与顶级独奏家比肩的三重奏组。尽管如“瓜奈利三重奏”(Guarneri Trio Prague)、“弗洛雷斯坦三重奏组”(The Florestan Trio)、“达芙妮三重奏组”(Le Trio Daphnis)等重奏组发行的CD几乎达到尽善尽美的程度,但钢琴三重奏这种形式的市场体量毕竟非常有限。市场运营成本不高,演出票房和唱片销量也不高。所以和所有室内乐组合形式一样,它的生命力在于成员之间用音乐进行语言所无法意会的交流,同时也借助两百多年来经过时间沉淀的经典作品,与听众分享智者书写在其中的智慧与情感。与弦乐四重奏不同,在钢琴三重奏中,钢琴、小提琴、大提琴这三件乐器的关系是“独联体”而非“合众国”,“君子和而不同”或许是这一重奏形式最为恰当的价值观。