百年琴韵

——21世纪初的中国钢琴创作(二)

2021-09-14梁茂春

文/ 梁茂春

四、储望华在21世纪的钢琴新作

在20世纪中国钢琴创作的四次高潮中,后三次都有产生广泛影响的储望华的钢琴作品,如第二次高潮期产生的钢琴组曲《江南情景》(1960)、独奏曲《筝箫吟》(1961)、改编曲《解放区的天》(1963)和《翻身的日子》(1964)等,第三次高潮中产生的钢琴协奏曲《黄河》(1970,与殷承宗等人合作)、改编曲《二泉映月》(1972)、创作曲《南海渔童》(1975)等,第四次高潮中产生的《新疆随想曲》(1978)、《春江舟影》(1980)、《随想组曲—灵隐之声》(1982)等。上述第二次高潮期间,储望华二十来岁,第三次高潮期间,他三十来岁,第四次高潮期间,他四十多岁,这些都是他青年、中年时代的作品。下面将要提到的则是他在六七十岁时的作品。

21世纪开始,储望华在钢琴创作上又掀起了一个小高潮,接连谱写出了《前奏曲与托卡塔》(2000)、《即兴曲》(2000)、《左手前奏曲—满江红》(2002)、《茉莉花幻想曲》(2003)等钢琴作品。

其中《前奏曲与托卡塔》尝试运用了一些现代作曲技巧及多调性处理手法,又保持着民族性和趣味性。储望华说:“我希望在中国掌握有一定钢琴演奏技能的初、中级程度的学生,能早一些接触和了解现代派风格的钢琴作品,这对不断扩大知识面、掌握丰富的演奏技能大有益处。”①

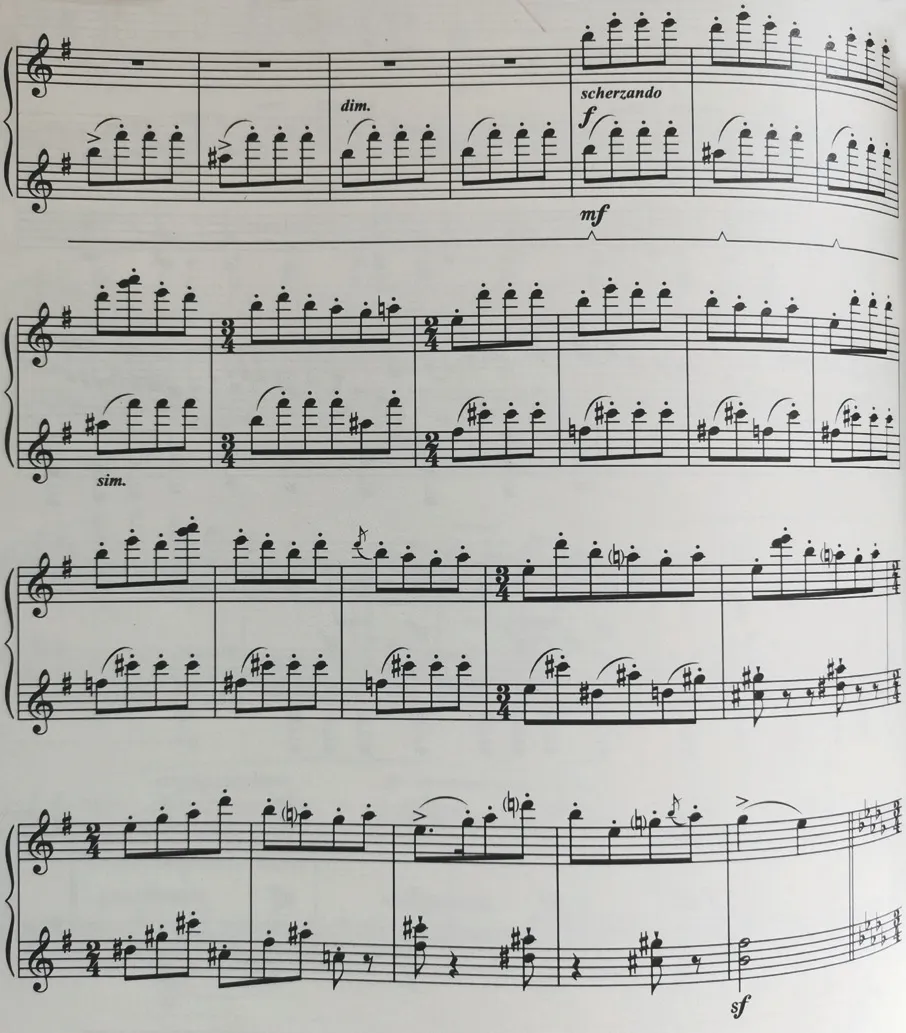

《即兴曲》②是采用京剧的“西皮流水”和“二黄原板”旋律编创的一首乐曲,全曲贯穿着中国民间加花变奏和西方钢琴变奏曲相交融的艺术特点,也是对京剧舞台上生、旦、净、末、丑各类形象的即兴性展现。

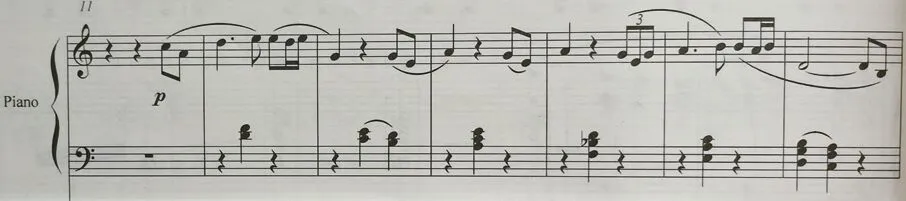

《即兴曲》第一主题即是京剧“西皮流水”旋律的原型。

例1

这是一段“活泼的快板”,E羽调式,音乐形象诙谐、俏皮。第二主题即是“二黄原板”的旋律,先由左手奏八度低音旋律,A徵调式,再转到右手奏八度高声部旋律,在D徵调式,显示出刚健、有力的宏伟气派。

中段插入了优美、委婉的京剧唱腔,模仿青衣、老旦的声腔特点,到“急板”进入戏剧性的高潮。

乐曲结束之前,第一主题和第二主题作复调性结合,形成了对比复调和复合调式。

例2

例2中左手八度演奏的是第一主题京剧“西皮”的旋律,而右手的和弦演奏的旋律是第二主题“二黄”的曲调,两个旋律作多调性的复调结合,形成了新颖的音响效果。

综览《即兴曲》全曲,这是一首对京剧舞台形象的回忆式的即兴表现,五彩缤纷的京剧角色和锣鼓喧天的音响效果,都在乐曲中即兴呈现。

《左手前奏曲—满江红》③是中国钢琴作品中很鲜见的专为左手而作的钢琴曲,因此成为中国百年钢琴作品中非常有特点的一首。

原曲《满江红》是一首中国传统古曲,曲谱最早见于1920年出版的北京大学《音乐杂志》第一卷上发表的《满江红·金陵怀古》,词作者是元代的萨都剌。1925年五卅运动前,杨荫浏用这个曲调填入了岳飞的《满江红·写怀》的歌词:“怒发冲冠,凭栏处、潇潇雨歇……”由于所表达的爱国情感适应了时代的需要,因此这首《满江红》在高涨的五卅运动中获得广泛传唱,并影响到全国。从此,岳飞作词的《满江红》成为代表爱国主义精神的一个音乐标志,曾在多种体裁的音乐作品中被采用。

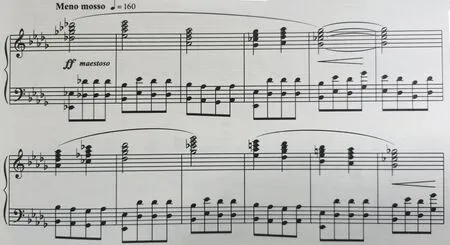

储望华的《左手前奏曲—满江红》由主题和两次变奏构成。主题段落的音乐庄严宏伟,缓慢的速度中音乐隐带忧伤。变奏一冷峻儒雅,雄浑高古,主要旋律分散在高高低低的六连音里面,这一段音乐表现技巧的难度极大。

例3

例3中这一系列的高低音符让左手的五个手指“忙”得不可开交,但是歌唱性的旋律(谱例中符干朝上的声部)必须非常连贯且突出。变奏一中钢琴还模仿了古琴的演奏特点,仿佛是一位古代儒将在深沉地思考。

变奏二的音乐显得壮怀激烈,气势波澜壮阔,音型更加丰富多样,在结束之前将情感推向高潮的顶点。

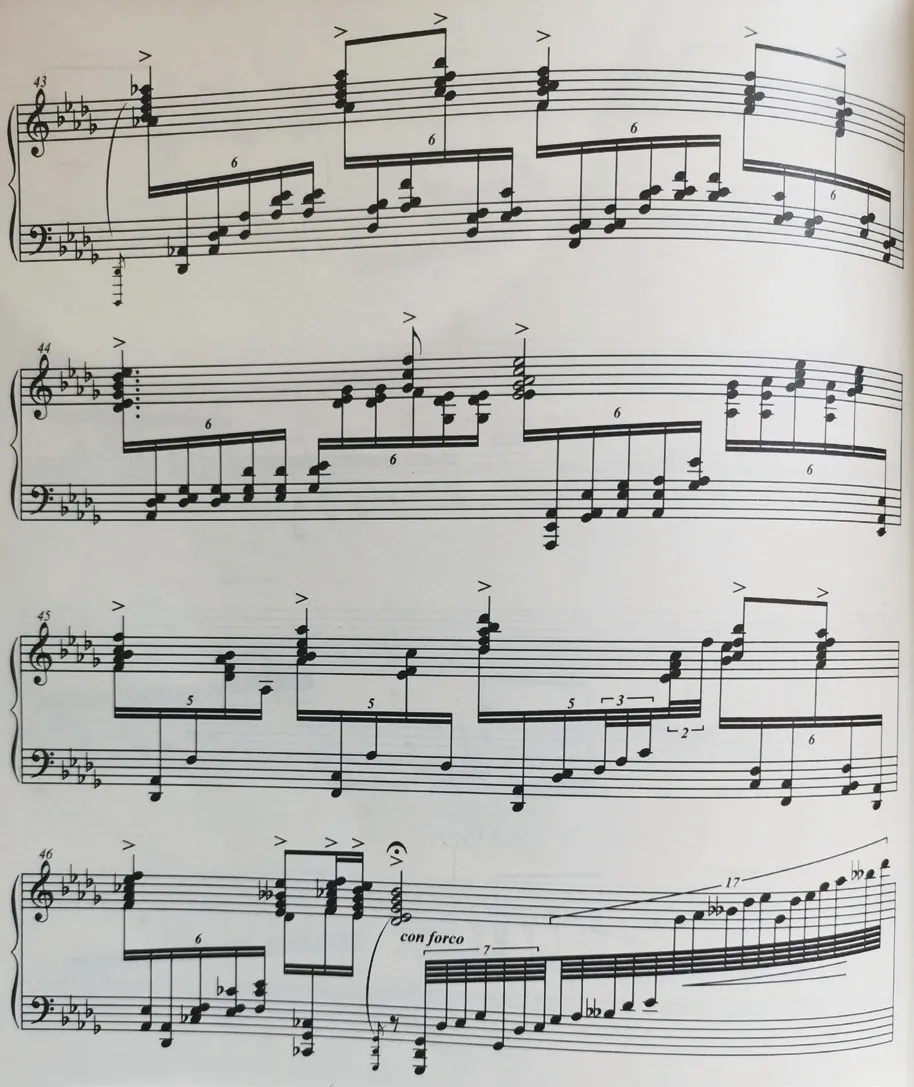

例4

例4的音乐是《左手前奏曲—满江红》结束前的段落,仅由左手演奏的强烈旋律,以及六连音的低声部伴奏音型,造成了悲壮激烈的音响效果。一只左手演奏要比两只手演奏难度更大的音乐片段!音乐中迸发出悲愤的激情。

全曲贯穿着英雄主义和爱国情怀,具有沉雄、坚毅、挺拔、磅礴的气概,在高低繁复的乐音中倾泻而下,这就是这首作品最感人的因素。

《左手前奏曲—满江红》高难的左手演奏技巧令人叹为观止。储望华在谈到这首乐曲时写道:“作品属于高难度,因为是一只手,又是左手。如果全曲用左右双手来演奏都不易,更遑论仅用左手。”④这往往是令诸多钢琴家望而生畏、望而却步的“演奏禁地”,因此自《左手前奏曲—满江红》诞生以来,被演奏的机会并不多。

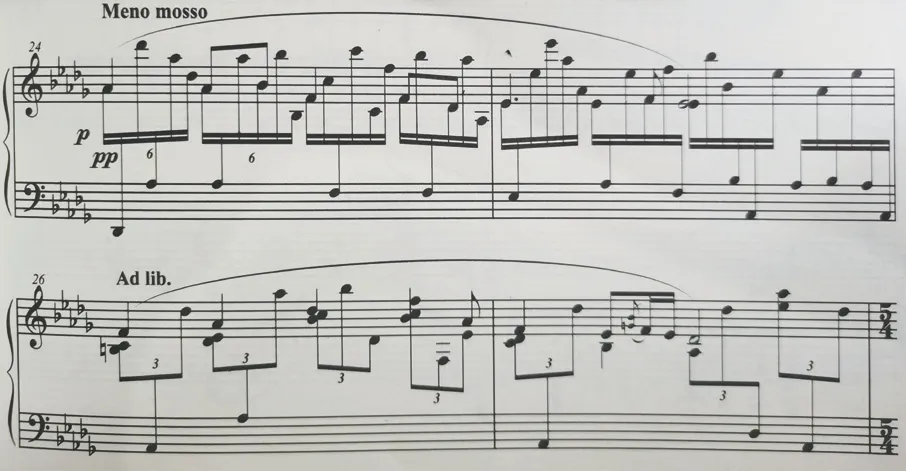

《茉莉花幻想曲》是一首演奏时间长达七分多钟的中型钢琴曲,它突破了一般“民歌改编钢琴曲”的模式,加强了创造性和幻想性,也增添了戏剧性因素。储望华说:“乐曲在内容情绪的表达上,有一个始由、初呈、延续、进展、转折、高潮、回落、再现、回味等段落的发展过程。”⑤

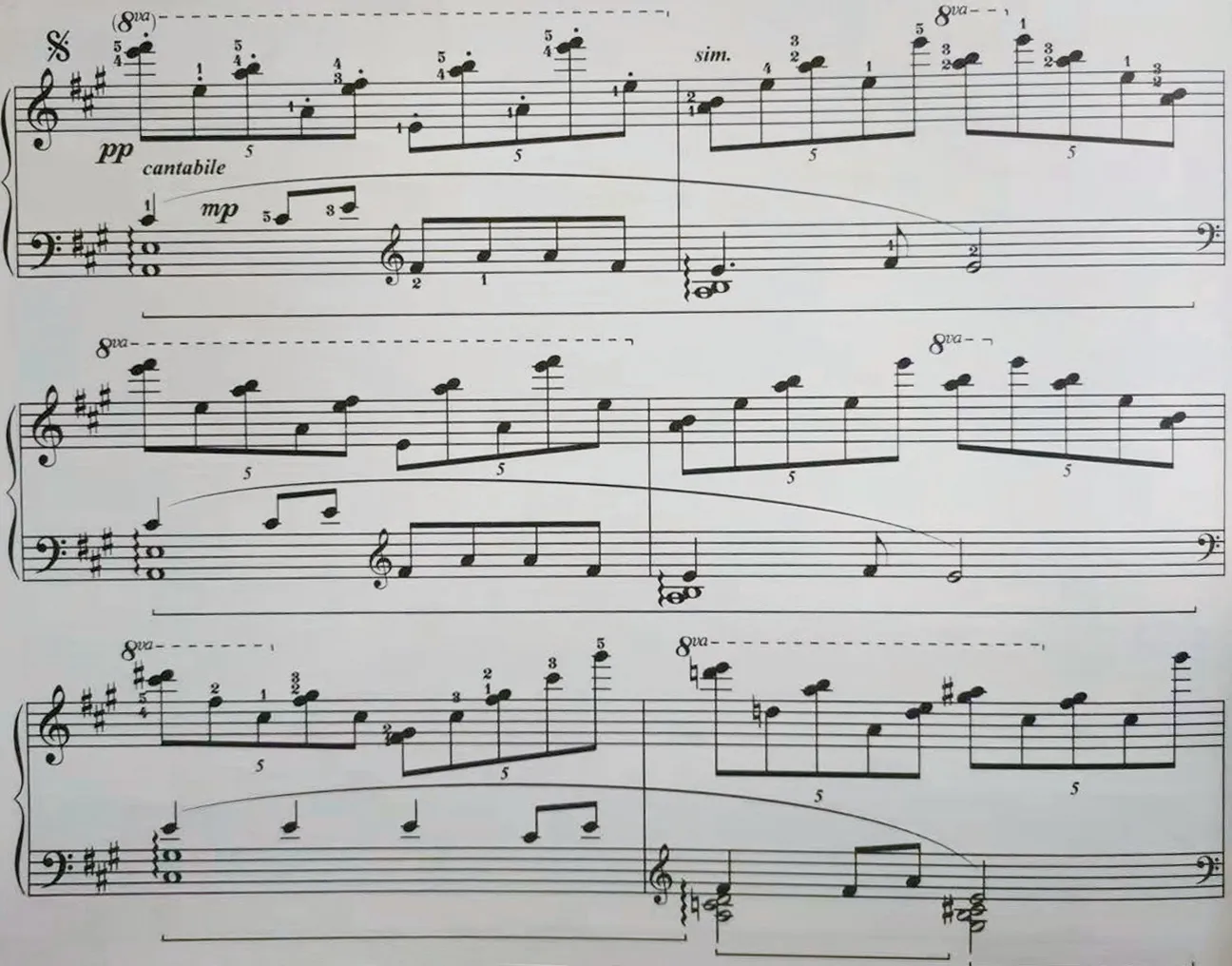

例5

例5即江苏民歌《茉莉花》的初次呈示,呈现出江南姑娘优雅、美丽的形象。左手的中声部如歌般唱出主旋律,右手高音区的五连音,却如点点飘洒的江南春雨,将“茉莉花”衬托得亭亭玉立、婀娜多姿。乐曲缓慢、委婉的旋律中,隐含着深沉的悲剧气息。

《茉莉花幻想曲》的音乐主体是民歌《茉莉花》的几次变奏,其整体发展就像讲述一个动人的爱情故事,经过了春风、春雨的滋润,也经历了狂风暴雨的洗礼。音乐的高潮处,是一段插入的华彩乐段。

例6

这段音乐标记着全曲最强的演奏力度ff,节奏上出现了快速的十一连音对七连音等复杂的节奏组合,炫技性的技巧将全曲的情绪推向了高潮。

高潮之后逐渐回到平静,并在深沉的悲痛情绪中结束全曲。伤感、悲痛的情绪贯穿全曲,这是《茉莉花幻想曲》音乐的主要特点。

钢琴曲《茉莉花幻想曲》刻画的是冰清玉洁的江南女性形象,抒发的是在悲伤中留恋回望的情感,十分动人。这种情感的表达,有深刻的内涵隐喻。《茉莉花幻想曲》是储望华在21世纪初给我们留下的一首优秀的钢琴曲。

照片1 2008 年,储望华于三亚讲学

在新世纪的前十五年间,除了上面提到的四首作品之外,储望华的钢琴作品还有:《一条大河》(2001)、《第三钢琴协奏曲—“城市少年”》(2002)、《第二奏鸣曲》(2006)、《18首中外通俗名曲四手联弹》(2009—2010)、《小星星变奏曲》(2014)和《随想变奏曲》(2014)。这些钢琴作品都是储望华在澳大利亚墨尔本创作的,绝大部分作品都流淌着中国风格的旋律,都表达着浓浓的华夏情怀。既以中国传统音乐艺术为主体,又接受、融合多元文化的影响,同时又极富个人的创造性。这些作品都是在东西交融、古今磨合的特殊境况下激发出的新的创作。

照片2 2011年9月,储望华和鲍蕙荞先后在北京、青岛、武汉、广州等城市举行“华夏情怀—储望华钢琴作品音乐会”巡演

下面简单分析其中的两首。

2014年初,作曲家于京君为中国香港的世界人文出版社组稿编辑《小星星钢琴变奏曲集(国际版)》一书,联系了许多中外作曲家为这本书作曲,储望华的《小星星变奏曲》就是其中的一首。后来,上海音乐学院出版社又出版了《小星星主题钢琴变奏曲集—国际征稿精选作品》⑥。收进本书的70首变奏曲,都由澳大利亚钢琴家迈克·哈维(Michael Harvy)录音制成CD,随乐谱在国际上发行。

《小星星变奏曲》的主题来自英国传统儿歌《小星星》(Twinkle Twinkle Little Star)。原曲的节奏很有特点:每个乐句都是由六个四分音符加一个二分音符构成,这与中国七言诗的节奏十分相符,所以这首英国儿歌在中国也获得了广泛的流传。储望华的《小星星变奏曲》由主题和七个变奏组成。作曲家在谈到这首作品时写道:“七个变奏展现了转调、离调、大调、小调及调式化等多种调性色彩;使用了主旋律的原型、倒影、逆向、逆向倒影手法;发挥了钢琴的高、中、低音音区特色;节奏富于动力,和声色彩缤纷;演奏技术织体比较丰富并且非常钢琴化,有很好的演出效果。请演奏家注意音乐和声音、节奏的现代明快风格。”⑦

《随想变奏曲》是储望华读了唐代诗人常建《题破山寺后禅院》“万籁此俱寂,但余钟磬音”后,引发创作灵感而谱写的。音乐主题是储望华于1966年2月在陕北靖边广羊湾亲自釆集到的民歌《正月新春》,实际上是陕北信天游一类的民歌。储望华通过一个主题和七次变奏,组成了这首“集音响、感情、音域、色彩和传统、现代时空变化于一体”⑧的作品。

21世纪初,储望华还谱写了一部大型协奏曲—《第三钢琴协奏曲—“城市少年”》(2002),于2004年首演。⑨2001年钢琴教育家但昭义率李云迪访日演出时,日本东京国际音乐公司请但昭义代为委约中国作曲家创作一部适合青少年钢琴程度的协奏曲。这就是《第三钢琴协奏曲—“城市少年”》产生的直接背景。

《第三钢琴协奏曲—“城市少年”》以表现新世纪的中国城市少年的欢乐生活和精神面貌为主题,由三个乐章组成:第一乐章—充满活力的快板;第二乐章—柔情的行板;第三乐章—活跃的快板。旋律明快活泼,和声、织体简单而富有效果。三个乐章的音乐具有鲜明的对比。

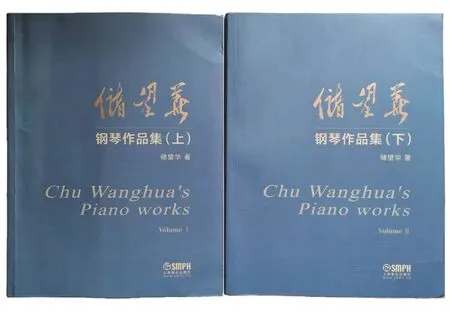

照片3

储望华是中国百年钢琴历史上一个闪光的名字,他从20世纪60年代开始登上钢琴创作舞台之后,半个多世纪以来,每个时代都有优秀的代表作品呈现在听众面前,表现出长盛不衰的创造性精神,为百年中国钢琴创作增添了许多光彩。他的钢琴作品已经深深地进入了人们的音乐生活。2015年在中国香港举办的“‘李斯特纪念奖’国际钢琴公开赛”中,专门设立了一项“储望华作品最佳演奏奖”,就是对他历史贡献肯定的一个标志性事件。2019年,上海音乐出版社出版的《储望华钢琴作品集》(上、下册),可以说是对他钢琴创作的一个历史性总结和呈现。

五、黄安伦在21 世纪的钢琴新作

黄安伦的钢琴作品是从他的成名作《中国畅想曲第二号—序曲与舞曲》(1974)开始引起人们广泛关注的,改革开放时期他提供给人们的是几部大型钢琴作品,如芭蕾舞剧《敦煌梦》选曲三首(1979)、《g小调第一钢琴协奏曲》(1983)和《c小调第二钢琴协奏曲》(1999)。这些作品奠定了黄安伦在中国当代钢琴创作历史上的重要地位。

在21世纪,黄安伦的钢琴作品主要有:钢琴音诗《鼓浪屿》(2006)和《赋格曲四首》(2007)等。他的主要钢琴作品,都收集于《黄安伦钢琴作品新编》。

照片4 2001年,黄安伦与钢琴家许斐平在莫斯科录音

钢琴音诗《鼓浪屿》(作品66)受“第三届鼓浪屿国际钢琴艺术节暨全国青少年钢琴比赛”(2006年)委约而创作,是一部单乐章钢琴协奏曲,由一个主题和十四个变奏组成。⑩主题是一个五声性旋律的乐段,具有福建民间音乐特色。因为在接受委约创作之前,李未明、许斐平等人就曾要求黄安伦为鼓浪屿创作乐曲,许斐平还收集了许多有关鼓浪屿的民间音乐和文字资料寄给黄安伦参考。作曲家参考、吸收了鼓浪屿地区民间音乐的特色,但音乐主题完全是作曲家创作的。

照片5

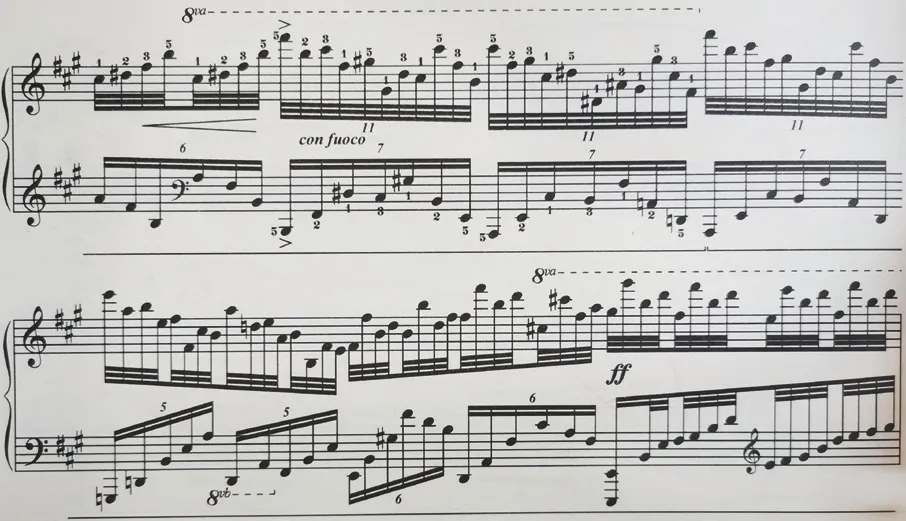

例7

例7是钢琴音诗《鼓浪屿》的开始部分,在这六小节的旋律中,音乐简单而深情,就像是一首单纯而朴素的民谣。曲调以级进、跳进相交织,其中a1—d2、e1—a1的上行纯四度跳进和e2—g1、b1—d1的下行六度大跳音程是这个主题特色音程,这个特点在乐曲的各个变奏中被发挥得淋漓尽致。在接下来的十四个变奏中,都是对鼓浪屿深情的流露和表达:有的像是对生动活泼的儿时生活的回忆,有的是对人生哲理的思考,有的是充满活力的奋斗,有的像是对苦难历史的回顾。在第五和第十的变奏中,速度、力度都出现鲜明的对比,逐渐将音乐推向高潮。

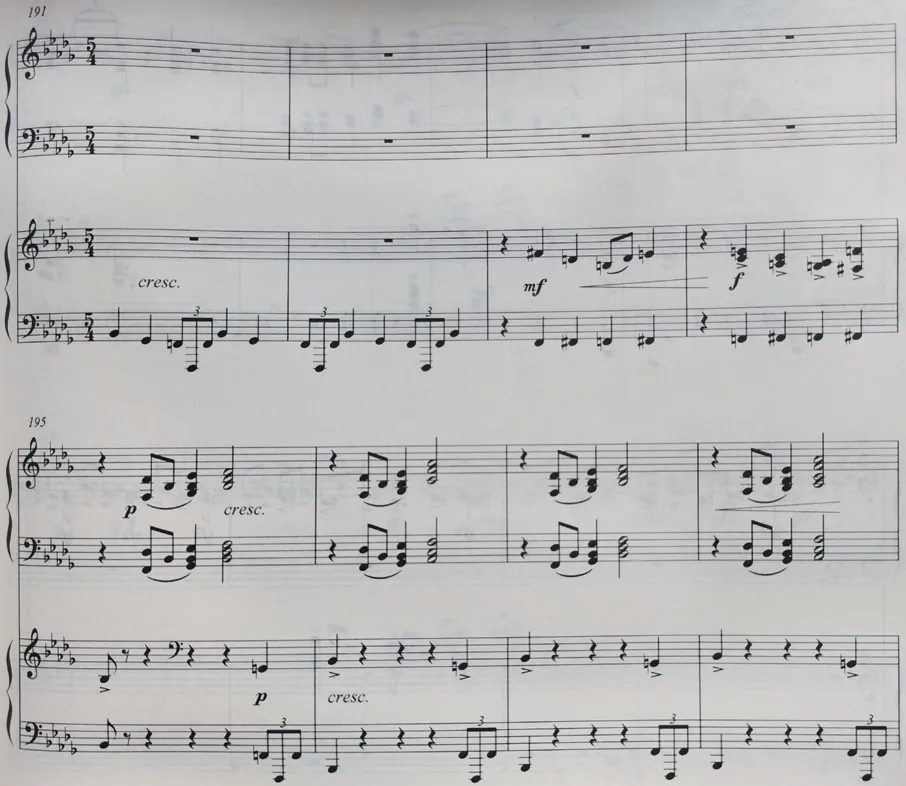

例8

例8是第五变奏(双钢琴版)的片段。乐队和钢琴作着激烈的竞奏,音乐带有强烈的战斗性效果,令人联想到鼓浪屿附近海面上矗立着的古代英雄郑成功的雕像和壮阔威武的古代战场。

最后,钢琴音诗《鼓浪屿》在第十四变奏(华丽的广板)中达到情绪发展的辉煌顶点,其声势如鼓浪屿波涛震天,日光岩上回声激荡。全曲在高涨的情绪中结束。

钢琴音诗《鼓浪屿》中的钢琴和管弦乐队配合极其密切,音乐充满了交响性。应该说这是一部交响钢琴变奏曲。美国钢琴家约瑟夫·班诺维茨在评论这部作品时写道:“黄安伦作为一位独奏钢琴家,其管弦乐队写作的熟练技巧在钢琴音诗《鼓浪屿》的十四个变奏中十分有力地得到证明。钢琴和乐队之间极为出色的互相作用,被一种万花筒似的不断变换的情绪和色彩所加强。黄安伦在这里运用了一种旋律与和声的语言,它清楚地呼唤出中国民族的精神。”⑪

聆赏钢琴音诗《鼓浪屿》的音乐,脑际经常浮现钢琴家许斐平的影像。鼓浪屿被称之为“中国钢琴之岛”—在这个小小的岛屿上,涌现了像李嘉禄、殷承宗、许斐平、许斐星等诸多著名的钢琴家。而钢琴音诗《鼓浪屿》正是在许斐平、李未明等人的盛情邀约和帮助之下产生的钢琴作品。从作品中,我们可以听到鼓浪屿海潮的澎湃,可以联想到鼓浪屿山花的烂漫,可以看到鼓浪屿人纯净的笑脸。黄安伦通过这部作品既表达了对挚友的怀念,又抒发了对鼓浪屿山水的热爱,也表达了他对祖国山河炽热的、发自内心的爱。

提到“中国钢琴之岛”鼓浪屿,有一件事也应该写到:中国至今已经出现了四部以鼓浪屿为题材的钢琴协奏曲,除了黄安伦的这部和前面提到的杜鸣心的《第三钢琴协奏曲—献给鼓浪屿》之外,还有徐振民的钢琴协奏曲《我爱鼓浪屿》(1999)和章绍同为钢琴与管弦乐队而作的《鼓浪屿狂想曲》(2008)⑫。此外,还有以同名歌曲改编的通俗钢琴曲《鼓浪屿之波》《故乡鼓浪屿》等在流传,这在中国确实是非常奇特的现象。小小鼓浪屿,确确实实与钢琴结下了不解之缘,无愧于“中国钢琴之岛”这个誉称。

黄安伦的《赋格曲四首》(作品68)完成于2007年。此前钢琴家杨峻曾建议黄安伦:“你应当为中国钢琴写些赋格,这是我们所欠缺的。”⑬在这句话的启发和鼓励之下,黄安伦一口气将自己前几年谱写的其他体裁的赋格作品改编成了钢琴曲。《赋格曲四首》由《d小调托卡塔、圣咏与赋格》《D大调前奏曲与赋格》《f小调前奏曲与赋格》《g小调前奏曲与赋格》组成。

“前奏曲与赋格”本来是欧洲巴洛克时期广为流行的音乐体裁,巴赫把这一体裁提升到巅峰的高度。巴赫的钢琴作品《小前奏曲与赋格曲》的影响在世界上无处不在;他的两套《平均律钢琴曲集》是由四十八首前奏曲和赋格组成的,成为影响全世界的音乐经典,被誉为“音乐中的《圣经·旧约》”,可见其在世界钢琴发展历史上的崇高地位。巴赫的《平均律钢琴曲集》是西方钢琴音乐的第一座巅峰,黄安伦的这部《赋格曲四首》,就是一部向巴赫表示尊重和敬仰的作品。黄安伦曾说,巴赫是“永远的音乐品位基准”。⑭他以这几首充满了神圣精神的音乐作品,向伟大的巴赫致敬。

《d小调托卡塔、圣咏与赋格》(作品68之1)是一首演奏时间长达15分钟的大型钢琴作品(乐谱共有395小节),改编自1986年谱写的大提琴合奏《托卡塔、圣咏与赋格》(作品39)。大提琴合奏《托卡塔、圣咏与赋格》是黄安伦留学北美六年后的一个创作的总结,表示了他对以巴赫为代表的西方传统音乐的认同和肯定,也是努力将中国音乐风格和“托卡塔、赋格”等西方音乐体裁进行深度交融的一个创作尝试。

钢琴曲《d小调托卡塔、圣咏与赋格》由三部分组成:第一段是托卡塔,第二段是圣咏,第三段是赋格。在托卡塔主题出现之前,有一个长达68小节的引子,引子主题坚毅而奋发,有一种在苦难中痛苦挣扎的感觉。

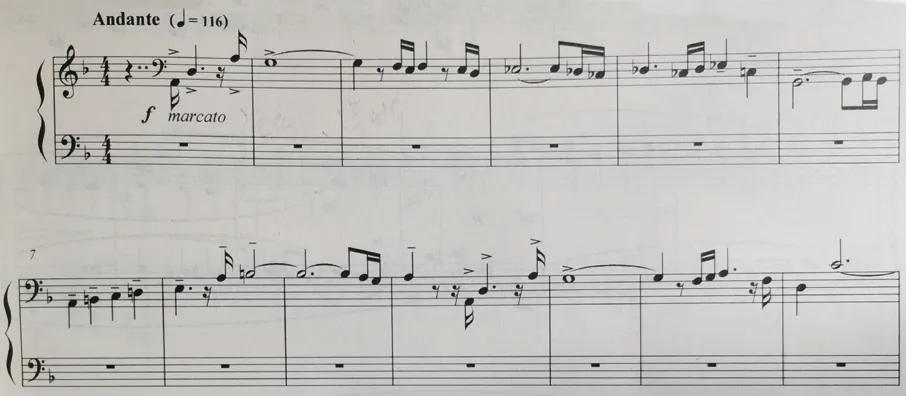

例9

引子一开始四度上行的切分节奏,真有点儿“起来!”的号召性语气,既沉重又有力。从单声部开始,发展到二声部、三声部直到四个以上声部的交织和纠缠,表现了深厚的内在抗争力。音乐从pp到p,渐强直到f,在引子主题再现时(第129小节),音乐达到戏剧性的高点。

第69小节出现了托卡塔快速的连续不断的强烈节奏型,配合低音区斩钉截铁般的固定节奏,技巧艰深,音乐表现了年轻人坚定而勇往直前的冲击力量。

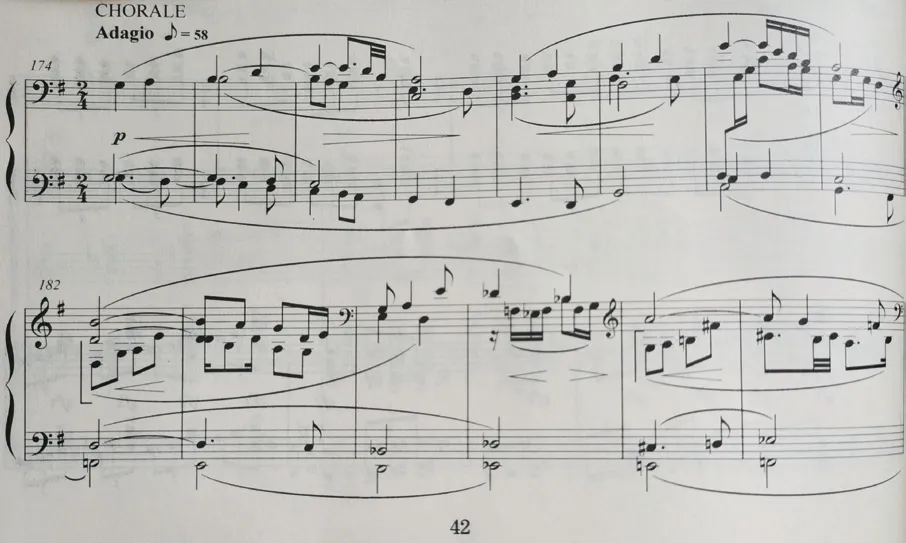

圣咏段落(第174至232小节)是一段对比性的音乐,缓慢、宁静的柔板。

这段内省、安静的音乐,表现了奋斗中人们的沉思和向往,是整部作品里“中国音乐风格”最明显的段落,五声性旋律贯穿整个乐段,中间有一段纯五声音阶的旋律(第199至209小节),令人联想到内蒙古草原上悠长的牧歌,就像是高空的天籁。

例10

赋格段落(第233至395小节)的音乐包含两个主题,一个是青春向上的“前进主题”,另一个是向巴赫致敬的“巴赫主题”,构成了五个声部的二重赋格。“前进主题”以向上四度跳进的快速节奏为特点;而“巴赫主题”是将巴赫名字的四个德文字母“B、A、C、H”转换成b、a、c1和b这四个音高,形成了一个“四音列”旋律,即“巴赫主题”,作为赋格段的第二主题出现。

乐谱第283小节的中音声部(乐谱上方分别标明“B、A、C、H”的四个强音)即“巴赫主题”,黄安伦借用了西方作曲家将“BACH”名字当作“巴赫标志”的一贯做法,表达了对这位音乐家的高度崇敬。两个赋格主题在经过了交响性的展开之后,全曲最后在fff特强音响的高潮中结束。

例11

钢琴曲《d小调托卡塔、圣咏与赋格》在结构上类似一部四个乐章连续演奏的器乐作品:引子表现痛苦与挣扎;托卡塔表现奋发与拼搏;圣咏表现精神的升华与净化;赋格表达进取与向前。

《赋格曲四首》中的另三首作品简介如下。

《D大调前奏曲与赋格》(作品68之2)是根据黄安伦2001年创作的《第四号康塔塔》(作品60)的管风琴序曲改编而成的,由“前奏”和“赋格”两大段音乐组成的10分钟的中型钢琴曲。前奏曲音乐纯朴,充满活力,具有青年歌曲的特点,充满歌唱性和长气息;赋格段是四声部赋格曲,音乐充满张力,并具有炫技性特点;尾声在辉煌的高潮中结束。《D大调前奏与赋格》自始至终贯穿着中国民族音乐的韵律。

《f小调前奏曲与赋格》(作品68之3)是根据1998年谱写的混声大合唱《启示录》(作品54)的管风琴序曲改编而成的。前奏曲音乐纷扰不安,充满了灾难性的悲剧色彩;赋格段音乐采用混声大合唱《启示录》第九乐章中的合唱赋格,从深沉、宽宏的音乐开始,经过持续的渐强,发展到壮丽的颂赞;结尾是雄伟、庄严的高潮。

《g小调前奏曲与赋格》(作品68之4)是根据1987年谱写的混声合唱与管风琴曲《大卫之诗—诗篇二十二首》(《第二号康塔塔》,作品43)的管风琴序曲改编而成,演奏时长为八分多钟。前奏曲的音乐灵动、快速飞奔、充满活力;赋格曲是一首深沉、理性、颂赞式的宏大的二重赋格。全曲音乐是巴洛克风格的自由发挥。

黄安伦的《赋格曲四首》的音乐手法相当传统,在托卡塔、前奏与赋格这些西方古典音乐体裁中,融入了中国音乐元素,因此,它们既有中国音乐的深厚传统,又有西方古典钢琴的深厚传统,两者的结合体现了作曲家大胆探索的精神。他借赋格这一西方音乐体裁,抒写了中国人的情感和灵魂。黄安伦自幼受到巴赫作品的熏陶,他写道:“这里显然有个东西是超越了个人,超越了民族,超越了地域,超越了时空的;也正是这个东西,使大家无怨无悔地走上这音乐之路。”⑮

黄安伦1980年赴北美留学,1986年定居加拿大。钢琴曲《赋格曲四首》是他出国二十多年后的作品。在不同的文化氛围下,他的艺术视野更加开阔,他的创作获得启发,产生了重大的发展和变化。从他的钢琴曲《赋格曲四首》中,我们都能够从音响深处听到他自己深沉的人生感受。

西方古典钢琴音乐中的赋格是无标题音乐体裁,这类音乐是富有美感的模糊思维空间,其实无须在音乐内容上对之做细致的文字描写。由于它的创作技巧高深,既带有哲理性的思考,又兼有数学思维,因此内容上比较艰深,演奏技术上也难以控制,因为赋格一般都有两个、三个、四个以上的声部交织进行,每个声部都具有独立的个性,所以在演奏上极其难以驾驭。赋格作品一般都是高度科学性和基督教神学观念相结合的音乐,大概这种文化差异正是赋格曲在中国钢琴创作上长期没有受到重视的主要原因。从20世纪50年代开始,有少数“学院派”作曲家开始探索小型的“序曲与赋格”钢琴作品,如陈铭志的《序曲与赋格二首》(20世纪50年代)、罗忠镕的《五声音阶前奏曲与赋格两首》(1988)、丁善德的《小序曲与赋格四首》(1988)等。从20世纪80年代开始,有中国作曲家在大型“赋格曲”创作方面大胆开拓,如汪立三的《他山集—序曲与赋格五首》(1981)⑯,以及黄安伦的《赋格曲四首》。这说明中国作曲家在向赋格曲这类高端艰深的音乐体裁探索前进,让西方赋格曲也发出中国声韵。可惜的是,还没有足够多的钢琴演奏家能够理解和认识到这类大型钢琴作品的深刻内涵和厚重的文化容量,也难以听到令人满意的艺术表达。(待续)

注 释:

①储望华,《〈前奏曲与托卡塔〉乐曲解说》,《储望华音乐艺术文集》,安徽文艺出版社,2013年,第117页。

②《即兴曲》乐谱见《储望华钢琴作品集》(下),上海音乐出版社,2019年,第255页。

③《左手前奏曲—满江红》乐谱见《储望华钢琴作品集》(下),上海音乐出版社,2019年,第292页。

④引自储望华2020年12月1日的微信。

⑤储望华,《谈钢琴独奏曲〈茉莉花〉的改编》,《储望华音乐艺术文集》,安徽文艺出版社,2013年,第119页。

⑥于京君编选,《小星星主题钢琴变奏曲集—国际征稿精选作品》,上海音乐学院出版社,2016年。⑦引自储望华2021年2月3日的微信。

⑧《随想变奏曲》乐谱见《储望华钢琴作品集》(上),上海音乐出版社,2019年,第104页。上述引文见乐谱后注。

⑨此前,储望华除了参加创作《钢琴协奏曲“黄河”》之外,还谱写过《第一钢琴协奏曲—“翠竹”》(1984)和《第二钢琴协奏曲—为钢琴与室内乐队》(1987)。

⑩钢琴音诗《鼓浪屿》的两架钢琴谱,见《黄安伦钢琴作品新编》,中央音乐学院出版社,2008年。

⑪约瑟夫·班诺维茨,《序一》,《黄安伦钢琴作品新编》,中央音乐学院出版社,2008年,第II页。

⑫参阅林寅之、林青,《整理中国钢琴协奏曲“总目录”的过程及思考》,《人民音乐》,2019年3月。

⑬转引自《黄安伦作品集成》,龙音制作有限公司制作,2019年,第232页。

⑭黄安伦,《黄安伦钢琴作品新编·跋》,《黄安伦钢琴作品新编》,中央音乐学院出版社,2008年,第192页。

⑮同注释⑭。

⑯参见梁茂春,《百年琴韵—中国钢琴创作的第四次高潮(二)》,《钢琴艺术》,2019年10月。