依托乡土素材 培育政治认同

2021-09-13费凤雅

【摘 要】培育政治认同是道德与法治教学的重要任务之一。但在实际教学中,政治认同方面的教学内容一直难以引起学生的兴趣。文章以统编教材道德与法治九年级上册“走向共同富裕”一课为例,从素材选取、板块设计、教学互动三方面探索提升学生政治认同的途径,厚植学生家国情怀,使之自觉践行社会主义核心价值观。

【关键词】乡土素材;政治认同;道德教育

【作者简介】费凤雅,二级教师,研究方向为道德与法治课堂教学。

道德与法治是一门以初中生生活为基础、以引导和提升初中生思想品德为根本目的的综合性课程,其学科核心素养就包括政治认同。政治认同是人对一个国家的社会制度和意识形态的认同,具体而言包括制度认同、道路认同、理论认同、价值认同等。青少年正处于世界观、人生观、价值观形成的关键时期。在国际形势错综复杂的今日,多种制度与价值观的激荡使得青少年政治认同的培养至关重要。若学生不能认可我国政治制度的优越性,就不能理解我国坚持的发展道路,自然也难以树立正确的价值观,更难以对国家与民族由内而外地产生自豪感。但是,要在道德与法治课的教学中潜移默化地渗透政治认同一直是一个难点。说得太深,学生难以理解;说得太浅,又让学生感觉是单纯的说教。因此,想要在课堂教学中培养学生的政治认同,应该脱离单纯的学科知识教学,联系真实可感的乡土素材,让学生直观地感受我国政治制度施行中取得的成果,从而自然地对我国制度产生认同。接下来,文章以统编教材道德与法治九年级上册“走向共同富裕”一课为例,从素材选取、板块设计、教学互动三方面探索提升学生政治认同的途径。

一、素材选取

在“走向共同富裕”一课的教学中,教材上的内容可以让学生对我国的制度、发展道路等知识具备初步的概念,但要让学生真正理解我国制度的优越性,切实感受到这就是最符合我国国情和发展需要的制度,还需教师选用真实可感的素材进行教学,尤其是贴近学生生活环境的乡土素材最为有效。

“走向共同富裕”一课分为“改革进行时”和“共享发展成果”两个板块。根据教材编写特点和学情,笔者认为本课政治认同的培育内容可归纳成表1。

根据以上归纳,笔者认为,从国家形势来讲解改革开放、共同富裕、为人民服务等思想虽然具有大局观,但如果不从学生身边的事情出发,学生比较难感受到生活质量的提高,更难以切实认可这些国家政策的宗旨是为人民服务。因此,合适的教学素材,一定要贴近生活,贴近普通百姓,突出表现人民生活质量的提高,这样学生才会认可我党的领导方针。根据调查和挖掘,笔者最终选择了向阳村作为本课的教学素材。

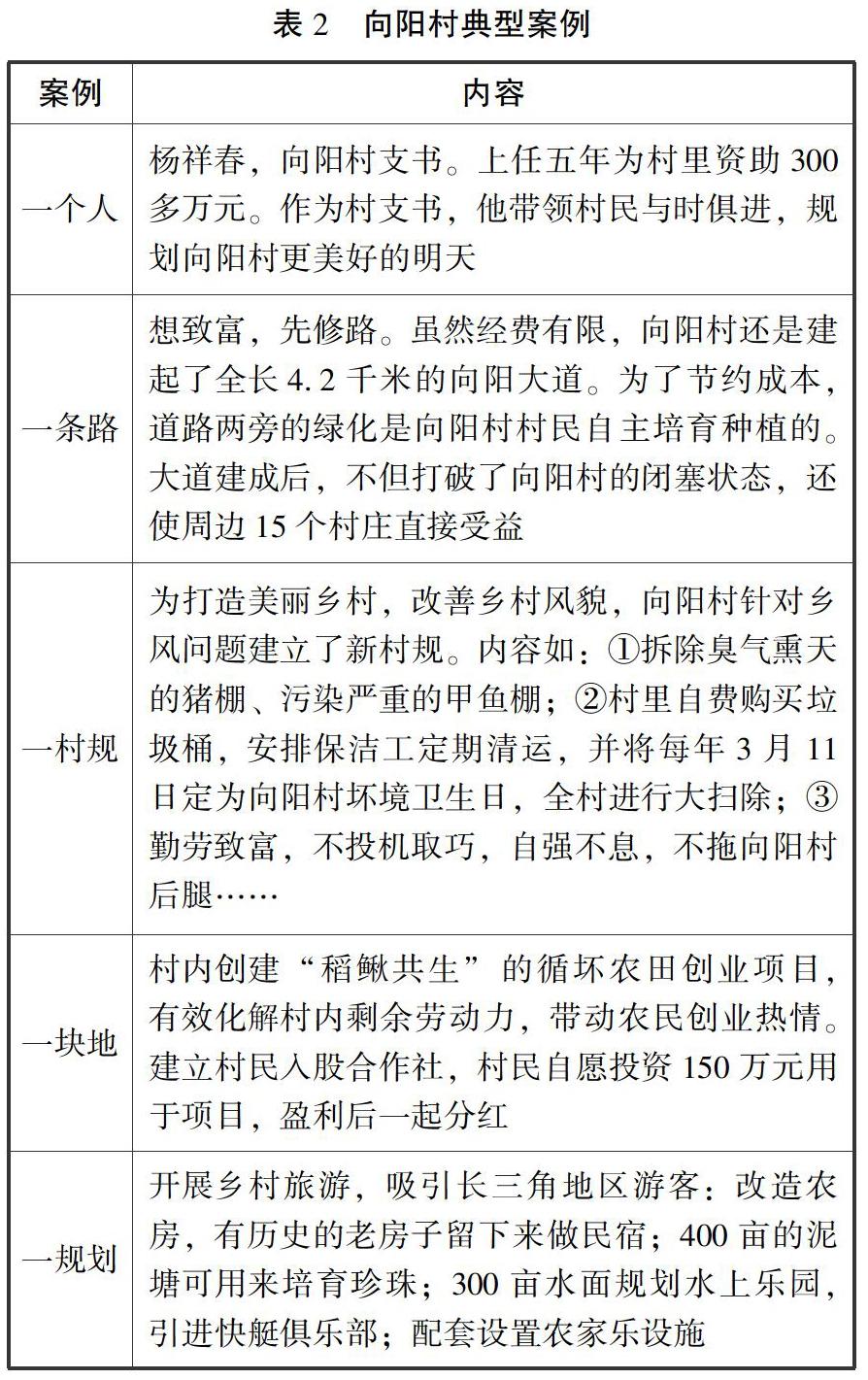

向阳村是笔者执教学校附近的一个乡村,曾经是当地有名交通闭塞、经济落后的贫困村。新农村建设后,向阳村道路通畅,生活配套设施齐全,农户建起了小别墅,人民生活得到极大提高。村民还把村歌《向阳之歌》拍成了视频,欢快地歌唱美好的新生活。笔者执教的班级中就有多名学生来自该村,是个极合适的教学素材。通过实地考察和资料查询,笔者根据教材内容和学科核心素养的培育要求,精挑细选出表2“一个人”“一条路”“一村规”“一块地”“一规划”五个典型案例。因为是身边发生的事件,学生不但耳熟能详,甚至亲眼见证了家园的变化。教师只需用一些真实可感的事例稍加点拨,学生就能迅速将脑中空泛的概念与现实连接起来,领悟原来一国政策是这样落实到自己身边的。

二、教学设计

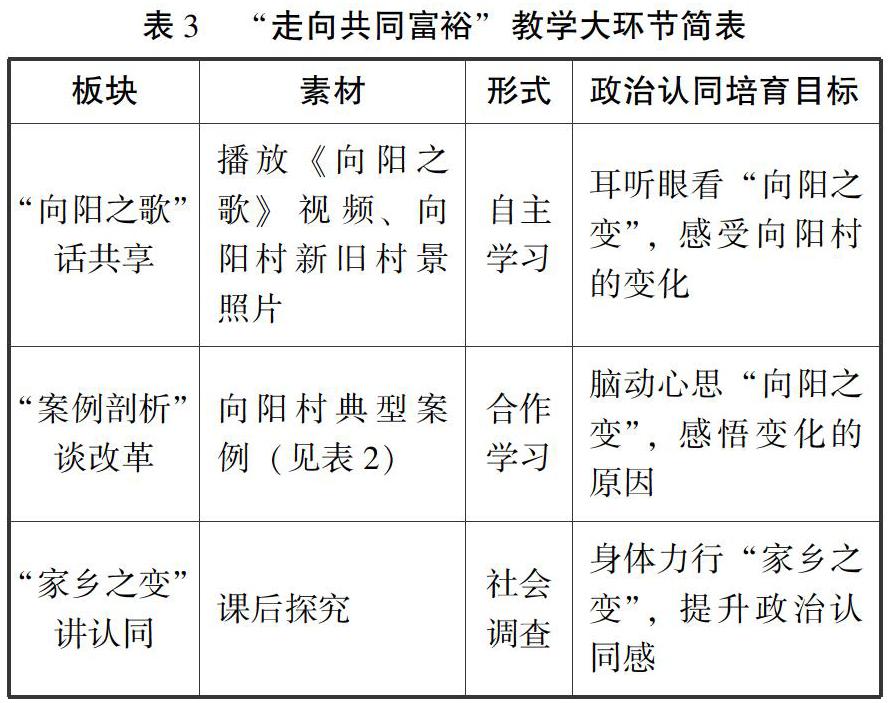

有了好的素材,还要合理安排教学顺序。政治认同的培育应是由浅入深、层层深入的过程。教材中,本课两个板块的编排顺序是先“改革进行时”后“共享发展成果”。教师进行板块设计时应先感受后感悟,先现象后成果,依据学生的学习规律,根据版块特点进行教学设计(见表3)。

表3的教学大环节设计中,耳听眼看实现“无知”到“有知”,脑动心思实现“明理”到“动情”,身体力行实现“悟道”到“践行”,合理的教学设计让学生在乡土素材中身临其境,由此产生政治认同,坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

三、教学互动

道德与法治教学时代性强、理论程度高,如果教师只会照本宣科、空洞说教,学生自然提不起兴趣,只能坐在讲台下单方面听教师滔滔不绝。要考查学生是否掌握课程知识,达到教学目标,教师应该多与学生互动,让学生参与到课堂教学中。

为了吸引学生的注意力,笔者在课堂上播放了两遍《向阳之歌》视频。第一遍让学生欣赏和学习,第二遍教师与学生合唱。“新农村新鲜事,美丽乡村数向阳。田野里生机勃勃,新农村鸟语花香。”通过同唱一首歌,教师与学生完成初步的互动,营造一个相对宽松的课堂教学环境。

好的局面打开后,为了让学生掌握本课难点“改革没有完成时,只有进行时”,笔者以PP形式呈现向阳村“省级美丽宜居示范村”“魅力水乡”“美丽乡村特色精品村”的获奖证书与相关照片,结合图片展开一系列追问:向阳村村民的物质生活条件变好了,是否就意味着幸福?你们村能拍全村人的集体照吗?向阳村村民的生活那么好,风气这么和谐,是不是就没有更多的期盼了呢?中国大地上所有人都过上了像向阳村村民这样的好日子吗?既然不是,要怎样才能让同一片蓝天下的所有人都拥有相同的风景?通过一系列追问,学生从向阳村因为好政策得以实现乡村振兴的感性认识向理性思考转变,认真思考我国政策的合理性和國家的未来发展。

考虑到课堂教学包括情感教学,道德与法治课更要重视感化的作用,笔者在本课的末尾声情并茂地向学生介绍了自己家乡的变化以感染学生。最后布置课后作业,让学生在课后调查并说说近年自己家乡、家庭的变化。教师的内心表白能在无形中起到引领作用,学生的政治认同得到强化。

课堂上的师生互动能改变学生“坐在台下埋头听”的学习方式,无论是歌唱、答题还是讨论,学生都能参与到教学活动中,道德与法制水平自然能得到显著提高。我们要把知识的传授与价值的引领相结合,在课堂中渗透政治认同的教学元素,让道德与法治成为学生的行为准则,让我们的孩子认同我们的国家,认同我们的政党,向善向阳地健康成长。

(责任编辑:朱晓灿)