CT与二维超声引导下经皮细针穿刺肺活检术对肺部周围性病变患者的诊断价值比较

2021-09-13田红伟赵云

田红伟,赵云

(濮阳市油田总医院 呼吸内科,河南 濮阳 457001)

肺癌作为临床常见恶性肿瘤,在全球恶性肿瘤发病率中高居首位,而肺癌发病机制多与支气管黏膜上皮受损关系密切,可根据疾病类型将其划分为中央型与肺部周围性病变,其中周围型病变多指发生于段支气管以下部位的癌症,由于病灶范围较小,使用支气管镜检查时常难以发现病灶,延误最佳治疗时机,影响患者治疗及预后[1]。CT等相关影像学检测可为临床诊断提供初步诊断,但病理诊断仍然为肺部周围性病变诊断的金标准。相关研究表明,穿刺活检所获取的小样本对临床治疗方案制定具有重要意义[2]。CT引导下经皮细针穿刺肺活检术作为非血管介入术,具有安全、快速、准确等优势,广泛应用于临床,可为临床诊断提供科学依据。因此,本研究通过分析对比CT与B超引导下经皮细针穿刺肺活检术对肺部周围性病变的临床诊断效能,同时调查其安全性,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料本研究经濮阳市油田总医院医学伦理委员会批准,选取2018年11月至2020年11月濮阳市油田总医院收治的疑似肺部周围性病变患者122例作为研究对象。纳入标准:(1)临床资料完整;(2)符合手术指征;(3)签署知情同意书。排除标准:(1)合并肺气肿;(2)血管发生病变;(3)严重出血倾向;(4)穿刺活检禁忌证。依照不同检测方法分为B超组与CT组,各61例。B超组男43例,女18例;年龄45~78岁,平均(61.96±7.81)岁;病灶直径7~4.8 cm,平均(3.05±0.54)cm;体质量指数(body mass index,BMI)18.5~24.3 kg·m-2,平均(21.35±1.26)kg·m-2。CT组男40例,女21例;年龄46~77岁,平均(63.81±6.54)岁;病灶直径1.8~5.0 cm,平均(3.20±0.67)cm;BMI 18.9~24.8 kg·m-2,平均(21.87±1.43)kg·m-2。两组基线资料(性别、年龄、病灶大小、BMI)均衡可比(P>0.05)。

1.2 检查方法

1.2.1B超组 接受B超引导下经皮肺穿刺活检术。取平卧位,给予穿刺部位消毒,铺巾,将20 g·L-1利多卡因5 mL经穿刺点注射至皮肤逐层给予麻醉,使用18G半自动切割式穿刺针,使用探头引导下进针至肿块内部,使用负压吸引下小幅度提插,穿刺时间≤10 s,拔针推芯取病灶组织(直径1.0~2.0 cm),先行脱落细胞学检查,后将获取组织样本保存行病理检查。

1.2.2CT组 接受CT引导下经皮肺穿刺活检术,使用CT引导预测患者病灶位置、穿刺位置、深度,将穿刺位置设置于肺外周距离病灶较为接近的胸壁处,取面部向上或面部向下体位,根据CT检测所获取的病灶具体位置,选取适合穿刺点进行穿刺,穿刺深度根据标尺、体表金属针测量,穿刺前对穿刺位置行局部麻醉与消毒,叮嘱患者控制呼吸幅度,画出“十字”形靶点,根据所标记靶点至体表位置距离。使用18G弹道内槽切割针(具体参数:套管直径1.2 mm,有效穿刺距离1.5~2 cm),穿刺需快速完成,成功后提取病灶组织迅速取针,将所取病灶保存,送往病理科行病理检查。穿刺后再次行胸部CT,确定无气胸及出血点后,完成活检操作。两组行肺活检后医护人员需密切关注患者生命体征5~7 h,同时关注并发症发生情况,若出现胸闷、呼吸急促等情况,给予对症处理,降低患者损伤。

1.3 观察指标(1)活检结果(组织长度、穿刺次数、扫描时间、操作时间)。(2)以手术结果为“金标准”,对比CT、B超诊断肺部周围性病变患者检查结果。(3)对比CT、B超诊断肺部周围性病变患者准确率、敏感性、特异度、漏诊率、误诊率。(4)并发症(气胸、咯血)。

2 结果

2.1 活检结果CT组组织长度、扫描时间、操作时间与B超组比较,差异无统计学意义(P>0.05);CT组穿刺次数较B超组少(P<0.05)。见表1。

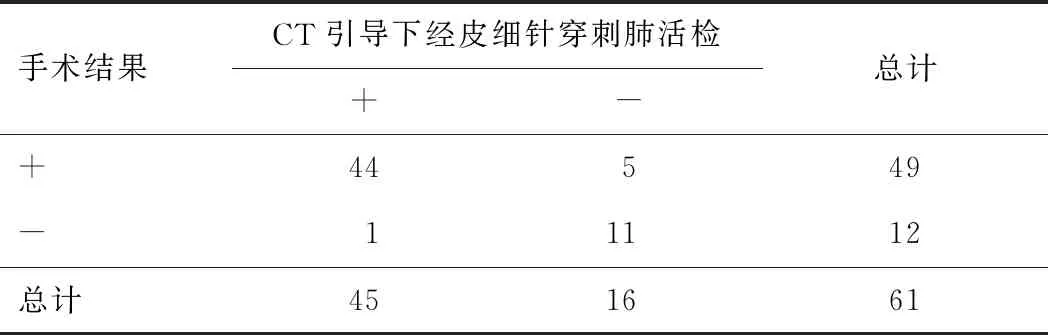

2.2 诊断结果CT组61例疑似肺部周围性病变患者经手术结果证实阳性49例,阴性12例;经CT引导下经皮细针穿刺肺活检术检出阳性45例,阴性16例。B超组61例疑似肺部周围性病变患者经手术结果证实阳性38例,阴性23例;经B超引导下经皮细针穿刺肺活检术检出阳性35例,阴性26例,见表2、3。

表1 活检结果

表2 CT组诊断结果

表3 B超诊断结果

2.3 诊断效能CT组诊断肺部周围性病变准确率、敏感性较B超组高,漏诊率较B超组低(P<0.05),CT组诊断肺部周围性病变特异度、误诊率与B超组比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表4。

表4 诊断效能(%,n)

2.4 并发症CT组出现咯血2例,气胸1例;B超组出现咯血3例,气胸2例。CT组并发症发生率为4.92%(3/61),B超组为8.20%(5/61),两组比较,差异无统计学意义(χ2=0.535,P=0.465)。

3 讨论

肺部周围性病变由于发病机制复杂,目前临床认为,提高肺部周围性病变治疗效果,改善预后关键在于早期筛查、诊断、治疗。当前肺部周围性病变诊断方式较多,包括纤维支气管镜、开胸肺活检术等方式,但因纤维支气管镜不易检测出微小病灶,导致临床无法准确获取病变组织;开胸肺活检术具有一定创伤性,导致患者耐受性较差[3]。因此,有效检测方式对患者预后具有重要意义。

相关研究表明,经皮肺穿刺活检可准确获取组织标本,并进行病理学检查,可有效提高肺部周围性病变检测准确率,为安全、有效的检测手段[4]。其中B超引导下经皮细针穿刺肺活检为临床常用检测手段,实时清晰显示穿刺针进入部位、方向、深度等,避开大血管及肿块中心坏死液化区,具有定位准确、经济适用等特点,但因定位准确率与病灶位置、大小关系密切,此种检测方式仅能准确显示较大病灶穿刺结果,对微小病灶检测准确率略低,需反复进行穿刺检查,因此,临床需寻找其他检测手段以提高准确率[5]。本研究通过观察CT引导下经皮细针穿刺肺活检术对肺部周围性病变的临床价值,得出CT组穿刺次数较B超组少,CT组诊断肺部周围性病变准确率、敏感性较B超组高,漏诊率较B超组低(P<0.05)。分析其原因为,CT引导下经皮细针穿刺肺活检术可准确显示病灶位置,且分辨率较高,可清晰显示病灶相关形态及病灶大小,便于临床仔细观察病灶与周边毗邻组织关系,此种结果显示利于明确穿刺活检时角度、深度等,有助于观察微小病灶,准确予以定位及操作,清晰显示影像学结果解剖平面,有效避免反复穿刺,利于提高一次穿刺成功率,加之此项操作属微创性操作,创伤较小,利于患者接受[6]。由此可知,相较于B超,CT引导下经皮细针穿刺肺活检术更具较高诊断价值,且CT穿刺次数少于B超,并发症少。另外,CT与B超虽为微创性检查,但亦属有创性操作,不可避免诱发相关并发症出现,因此需检查后对患者体征予以密切观察,出现相关并发症后及时给予对症治疗,以确保患者生命安全[7]。

综上,CT引导下经皮细针穿刺肺活检术在肺部周围性病变诊断中具有良好临床应用价值,相较于B超引导下经皮细针穿刺肺活检术,可减少穿刺次数。