采用小剂量胰岛素持续滴注治疗小儿糖尿病酮症酸中毒的有效性研究

2021-09-13王志向

王志向

费县人民医院小儿内科,山东 临沂 273400

小儿糖尿病的诱发因素众多,其中包含自身免疫系统、环境因素、家族遗传等因素,患儿机体内代谢机制发生紊乱,随着糖尿病病程的延长,患儿容易出现酮症酸中毒症状,患儿身体素质下降,且容易出现血管病变,累及肾脏,导致患儿病情加重,对患儿的生命安全产生较大的威胁[1-2]。针对糖尿病酮症酸中毒疾病,临床多给予患儿进行药物治疗,重视患儿血糖水平的控制,达到控制患儿病情的目的[3-4]。为了保障患儿的生活质量、血糖控制效果,应给予患儿小剂量的胰岛素进行治疗,实现患儿糖尿病酮症酸中毒病情的控制,且有效预防患儿出现不良反应,促使患儿治疗效果的提升,保障患儿可健康成长。鉴于此,该文选取该院2018年12月—2020年12月100例糖尿病酮症酸中毒患儿,分析经小剂量胰岛素治疗的临床价值,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

研究对象为糖尿病酮症酸中毒患儿100例;对照组(n=50):32例男患儿,18例女患儿;年龄1~12岁,平均(5.85±0.49)岁;病程0.5~4年,平均(2.52±0.29)年;血糖水平15~30 mmol/L,平均(22.63±5.96)mmol/L;酮症酸中毒原因:29例感染,8例停止糖尿病治疗,13例多食。观察组(n=50):33例男患儿,17例女患儿;年龄1~11岁,平均(5.76±0.35)岁;病程0.5~4.5年,平均(2.63±0.32)年;血糖水平15~31 mmol/L,平均(22.75±5.62)mmol/L;酮症酸中毒原因:30例感染,9例停止糖尿病治疗,11例多食。两组糖尿病酮症酸中毒患儿的临床资料数据经统计比较,差异无统计学意义(P>0.05)。具有可比性。

纳入标准:患儿均符合糖尿病酮症酸中毒疾病的诊断标准,且患儿存在恶心、呕吐等不良症状;患儿家属均同意该项研究,并通过医院伦理委员会的批准。

排除标准:患儿具有免疫性疾病;患儿患有器质性疾病;患儿中途退出研究。

1.2 方法

所有患儿均采用扩容、补液等对症治疗措施,且辅以24 h心电图动态监测,掌握患儿的心电图情况,对照组采用常规胰岛素治疗方案;给予患儿0.11~0.2 U/(kg·h)胰岛素进行治疗,治疗方案为静脉滴注治疗。

观察组采用小剂量胰岛素持续滴注治疗方案:给予患儿0.05 U/(kg·h)胰岛素进行治疗,治疗方案为静脉滴注治疗。检测患儿的尿酮水平,观察检查结果,若为阴性,应给予患者持续滴注含糖液体,在患儿治疗期间,应监测患儿的血糖水平,观察患儿病情变化情况,待患儿病情稳定后,将胰岛素治疗方法予以调整,给予患儿皮下注射胰岛素治疗。

1.3 观察指标

就患儿临床相关指标水平、住院时间、治疗前后炎症因子水平、治疗前后生活质量评分、临床治疗疗效及不良反应发生率等指标确定小剂量胰岛素持续滴注的治疗价值。①临床疗效判定标准:显效:患儿临床症状消失,且尿酮体检验结果呈现阴性,患儿血糖水平、电解质及血气分析均为正常水平;有效:患儿临床症状消失,尿酮体检验结果略高于正常值,且患儿血糖水平、电解质、血气分析均略高;无效:患儿临床症状未得到改善。②炎症因子水平:在患儿治疗前后抽取患儿上臂静脉血,并将3 mL血液标准置入无菌试管中,利用离心机进行离心处理,将血清予以分离,白细胞介素-6(IL-6)、白细胞介素-12(IL-12)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)等指标均经化学发光法进行检测。③不良反应发生率主要选择患儿治疗期间所出现的脑水肿、低血糖、低钾血症等,记录患儿发生的频率,且将患儿不良发应发生率进行比较。④生活质量评分:医务人员按照科室要求、患者病情情况为患者制定《生活质量调查量表》,其中包含4个维度,每个维度中包含10条子项目,且每个维度满分为100分,患儿依据自身实际情况填写调查问卷,研究人员整理调查量表的分数,患儿分数越高表示患儿生活质量有所提升,生活状态良好[5-6]。

1.4 统计方法

采用SPSS 25.0统计学软件对数据进行分析,计量资料采用()表示,组间差异比较采用t检验;计数资料采用[n(%)]表示,组间差异比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

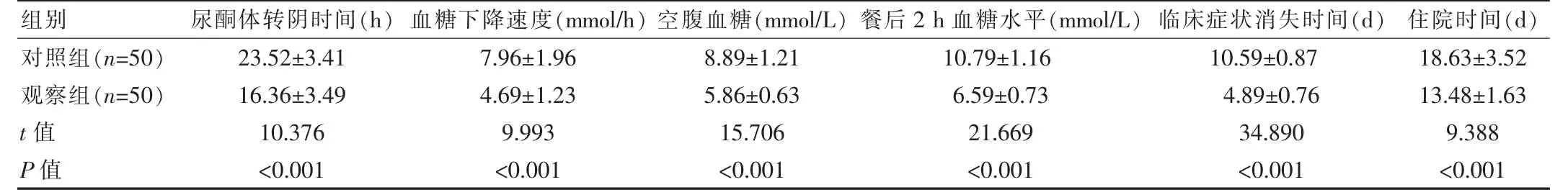

2.1 两组患儿临床相关指标比较

观察组患儿临床相关指标改善明显,患儿尿酮体转阴时间、血糖下降速度、空腹血糖、餐后2 h血糖水平、临床症状消失时间均优于对照组,且住院时间低于对照组,组间比较差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 患儿临床相关指标比较

表1 患儿临床相关指标比较

组别尿酮体转阴时间(h)血糖下降速度(mmol/h)空腹血糖(mmol/L)餐后2 h血糖水平(mmol/L)临床症状消失时间(d) 住院时间(d)对照组(n=50)观察组(n=50)t值P值23.52±3.41 16.36±3.49 10.376<0.001 7.96±1.96 4.69±1.23 9.993<0.001 8.89±1.21 5.86±0.63 15.706<0.001 10.79±1.16 6.59±0.73 21.669<0.001 10.59±0.87 4.89±0.76 34.890<0.001 18.63±3.52 13.48±1.63 9.388<0.001

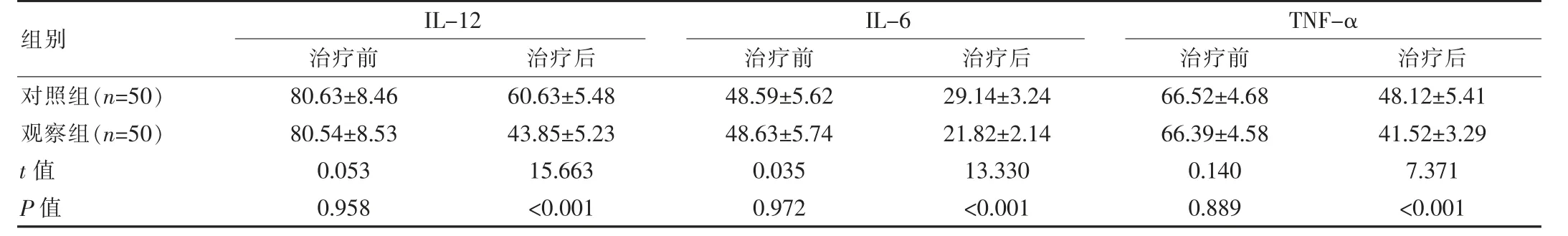

2.2 两组患儿炎症因子水平比较

观察组患儿治疗后炎症因子水平明显优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患儿炎症因子水平比较[(),pg/mL]

表2 两组患儿炎症因子水平比较[(),pg/mL]

组别IL-12治疗前 治疗后IL-6治疗前 治疗后TNF-α治疗前 治疗后对照组(n=50)观察组(n=50)t值P值80.63±8.46 80.54±8.53 0.053 0.958 60.63±5.48 43.85±5.23 15.663<0.001 48.59±5.62 48.63±5.74 0.035 0.972 29.14±3.24 21.82±2.14 13.330<0.001 66.52±4.68 66.39±4.58 0.140 0.889 48.12±5.41 41.52±3.29 7.371<0.001

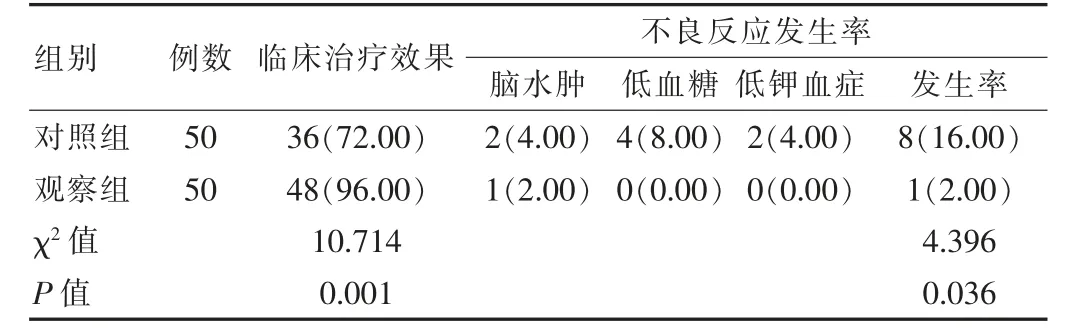

2.3 两组患儿临床治疗效果、不良反应发生率比较

观察组患儿临床治疗疗效良好,患儿不良反应发生率较低,组间比较,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患儿临床治疗效果、不良反应发生率比较[n(%)]

2.4 两组患儿治疗前后生活质量评分比较

两组患儿治疗前生活质量各项评分比较差异无统计学意义(P>0.05)。两组患儿治疗后生活质量各项评分均较干预前升高,且观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组患儿治疗前后生活质量评分比较

表4 两组患儿治疗前后生活质量评分比较

组别社会功能 躯体功能 心理功能 物质生活功能治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组(n=50)观察组(n=50)t值P值74.88±1.57 74.82±1.48 0.197 0.845 82.13±2.92 88.33±2.93 10.598<0.001 73.48±1.60 73.33±1.68 0.457 0.649 80.24±2.45 87.31±2.46 14.399<0.001 75.21±1.27 75.33±1.26 0.474 0.636 82.46±2.17 88.20±2.26 12.954<0.001 76.80±1.48 76.71±1.46 0.306 0.760 82.57±2.18 88.68±2.27 13.728<0.001

3 讨论

小儿糖尿病的致病因素众多,且由于患儿年龄较小,免疫系统并不成熟,一旦受到外界因素的影响,患儿的胰岛细胞被损坏,使得患儿机体内的胰岛素分泌量逐渐减少,进而导致患儿血糖激素水平呈现异常升高情况,促使患儿代谢机制出现紊乱情况,无法调节自身血糖激素水平,患儿糖尿病病情得不到有效地控制[7-8]。小儿糖尿病患者的数量逐渐增多,从而导致糖尿病酮症酸中毒患儿的数量增多,对患儿的成长产生不利影响。糖尿病酮症酸中毒是小儿糖尿病的严重并发症,患儿胰岛素分泌情况受到多种应激因素的影响,使得酮体在患儿尿液、血液中大量的聚集,进而引发酮症酸中毒并发症,该种病症主要以血酮、血糖水平升高、脱水等临床症状为主,病死率较高[9-10]。因此要重视患儿胰岛素分泌情况的改善,由此减轻患儿酮症酸中毒临床症状。胰岛素是人体内促合成激素,其可调节患儿机体内负氮平衡,诱导氮丢失下降,从而实现患儿糖类物质、蛋白质等物质的合成,调节患儿血糖水平,对改善糖尿病酮症酸中毒患儿异常代谢情况有重要意义[11-12]。

针对糖尿病酮症酸中毒患儿的常规治疗方案,即采用补液、扩容等治疗措施,可有效降低患儿重要脏器所受到的损害,控制患儿的病情发展;为患儿建立静脉通道,依据患儿的年龄、肾功能以及每小时尿量调整补液输注速度,避免将患儿补液输注速度调至最大,加重患儿脑水肿疾病。值得注意的是,补液治疗可在胰岛素治疗之前,且患儿经过扩容治疗后,患儿脱水症状有所改善,糖尿病酮症酸中毒症状趋于稳定,此时给予患儿运用小剂量胰岛素进行治疗,可增强胰岛素治疗的安全性。常规治疗措施的运用,可充分发挥胰岛素治疗效果,进一步强化胰岛素治疗糖尿病酮症酸中毒的效果。临床上,多给予患儿标准剂量胰岛素进行治疗,但大部分患儿会出现不同程度的不良反应,影响患儿的胰岛素治疗效果,对患儿疾病的康复产生不利影响。有研究表明,患儿注射大剂量胰岛素后,患儿的血糖水平可呈现持续降低状态,患儿的血浆渗透浓度降低,患儿容易出现脑水肿、低血糖等并发症,影响患儿转归[3]。

因此要重视患儿胰岛素剂量的控制,通过持续滴注方法进行小剂量胰岛素的滴注治疗,优于标准剂量胰岛素治疗。医师可依据患儿糖尿病酮症酸中毒临床症状的改善情况、尿酮体转阴、炎症因子、血糖指标控制情况等指标进行胰岛素剂量的调整,确保患儿得到针对性的治疗,提升患儿治疗效果。而且随时调整患儿胰岛素治疗的剂量,有助于预防患儿出现低血钾、低血糖等并发症,强化患儿的临床治疗效果;给予患儿小剂量胰岛素持续滴注治疗,可增强患儿治愈率,减轻患儿的生命安全风险。脑水肿是糖尿病酮症酸中毒患儿接受胰岛素治疗后,容易出现的一种并发症,为了保证患儿的临床治疗安全性,应每小时检查患儿尿糖、酮体情况,且利用血糖仪测量患儿血糖情况,且依据患儿血气分析、血糖、电解质等指标水平,计算患儿渗透浓度情况,及时调整患儿胰岛素用量,能够保障患儿实现最大限度的临床治疗安全性。

白介素-6、白介素-12等炎症因子均为白细胞介素家族成员,其可实现患儿免疫细胞的调节,影响患儿介导T、B细胞分化效果,且改善患儿的炎症反应。肿瘤坏死因子-α为促炎细胞因子,其可实现患儿炎症反应的高效调节,从而保障患儿的治疗效果。小剂量胰岛素持续滴注治疗可调整患儿承受的临界值,改善患儿蛋白质代谢情况,抑制胰酶、胰腺组织异常分泌的细胞因子,对患儿炎症水平的改善有重要作用[13-15]。小剂量胰岛素可实现患儿机体内肝糖原的分解,阻止患儿酮体的合成,加快葡萄糖利用率,实现能量的供应[16-17]。低血糖是胰岛素治疗中常见并发症,一旦患儿长时间低血糖,患儿的脑组织容易受到损伤,可能出现不可逆的脑功能障碍,对患儿的健康成长产生不利影响,重视患儿胰岛素治疗中血糖水平的监测工作,其可依据监测结果实现胰岛素滴注速度的调整,有效预防患儿血糖水平出现较大幅度的波动[18]。该项研究中,患儿经过治疗后,并未发生低血糖并发症,凸显小剂量胰岛素治疗的重要价值。该项研究结果表明。糖尿病酮症酸中毒患儿经过持续性滴注治疗后,不仅患儿临床症状得以改善、尿酮体转阴时间缩短,且患儿血糖水平得到有效控制,炎症因子水平有所改善,促使患儿免疫功能增强,调节患儿代谢机制,另外,患儿的生活质量得到改善,患儿家属辅助患儿调节饮食习惯,养成良好的生活习惯。

综上所述,糖尿病酮症酸中毒患儿经小剂量胰岛素治疗后,临床价值较高,可实现患儿血糖水平的控制、患儿临床症状的改善,且患儿发生不良反应的情况较小,生活质量评分有所提升,生活状态良好,因此在糖尿病酮症酸中毒患儿治疗中,应重视患儿胰岛素剂量的有效控制。