中国陆上和海上“丝绸之路”的近代交汇与交融

2021-09-11樊如森

樊如森

(复旦大学,上海 200433)

近年以来,中国“一带一路”倡议得到海内外学界的积极响应,相关论述从概念厘定到内涵分析、从时间溯源到空间延展、从过程复原到要素整合,无不广为涉猎;只是由于各自学科背景和立场方法的差异,结果造成了彼此观点认同的困难。(1)葛剑雄:《丝绸之路历史回眸》,《中国中小企业》2015年第8期;戚文闯:《海上丝绸之路研究综述》,《福建省社会主义学院学报》2016年第2期;陈支平:《关于“海丝”研究的若干问题》,《文史哲》2016年第6期;徐晓望:《论中国海上丝绸之路在中国东南的起源》,《历史教学》2016年第6期;窦博:《东北亚丝绸之路与中国“一带一路”战略的拓展》,《人民论坛》2016年第29期;葛剑雄:《丝绸之路与西南历史交通地理》,《思想战线》2019年第2期;曲金良:《再论古代“丝绸之路”的主体内涵及其历史定位》,《中国海洋大学学报(社科版)》2019年第3期。凡此种种,正反映出深化该课题研究的必要性与紧迫性。

事实上,不管“丝绸之路”概念最早由谁提出,商品是否以丝绸为主,贸易规模是大是小,运输线路是陆路还是海路,主要从业者是华人还是洋人,物质与文化交流何为主次?都无法否认“丝绸之路”作为中国对外贸易商品通道的基本物质和交通内涵。故而笔者认为,只有抛开因立场方法不同而产生的无谓争执,采用科学严谨的实证方法,全面厘清“丝绸之路”的物质内涵、时空进程与影响因素,才能有助于深化学术研究和现实关切。

一、中国古代陆上和海上对外贸易商路的平行并存

以物质资料生产和再生产为核心内容的经济活动,随着人类所处地理位置和资源环境的差异,形成了工艺流程和产品类型各异的农、牧、工、商等基础产业,造就出使用价值不同的商品,培育出社会需求迥别的市场。所以从远古开始,人们就通过短途和长途贸易将商品的潜在价值变成现实财富,以维系经济链条的往复循环。[1]其中,绵亘于中国和世界市场间的陆上和海上外贸商路——“丝绸之路”,即为中外经贸活动关联互动的重要物质和交通纽带。

学界研究表明,早在张骞西域“凿空”前, 中国通往西亚和南亚的陆上商路就已出现,汉代至隋唐又有新的发展。[2]只是安史之乱以至宋辽分裂,才使东部农耕区的经济重心由黄河中下游转移到江南,西北陆上外贸商路才以不同路线和主体延续下来,成为“陆上丝绸之路发展史上的一个重要阶段”。[3]但是中国毕竟既是幅员辽阔的大陆国家,也是濒临太平洋的沿海国家,其绵长海岸和众多良港使得丝绸等商品“早在公元前就分陆、海两路向外传布”;再经唐宋以至元明,东北方向输往朝鲜半岛和日本列岛,东南方向输往东南亚、西亚和欧洲的海上商路都得到延展,“并发展到吕宋乃至拉丁美洲进行丝绸贸易,郑和率船队七下西洋,标志着海上‘丝绸之路’已发展到极盛时期”。[4]然而一直到这一时期,作为中国对外贸易两大纽带的陆、海“丝绸之路”,虽然时间上得以并存,但是空间上却并未交叉。因为“七至十六世纪之间,中国的主要贸易对象是阿拉伯人。由海路而来的阿拉伯人,以中国的沿海城市——广州、宁波、温州为目的地;由陆路而来的阿拉伯人,则常常停留在当时中国西北的主要贸易中心——兰州”。[5]1

而从16世纪至19世纪早期,中国丝绸和棉布由海路输往日本和欧洲的数量就更多了,其中1819年,输往欧美的棉布超过了三百万匹,其他年份也多在数十万匹至二百万匹;18世纪末,输向俄罗斯的棉布占到俄国商品进口总值的三分之二。[6]与此同时,西方殖民主义国家也大力发展海外贸易,“北大西洋各国船队相继闯入太平洋,使其航海贸易受到剧烈震荡,并给太平洋沿岸各国带来了灾难动荡,也有挑战和良机”。[7]清政府也于康熙二十三年(1684年)收复台湾后重开“海禁”,设立了闽(厦门)、粤(广州)、浙(宁波)、江(上海)四大海关,掌管中国对东洋、南洋和西洋的海外贸易,使中国与欧洲等国的海上贸易发生了更多接触和碰撞。乾隆二十四年(1759年)后,清政府为防止英国东印度公司雇员佛林德(James Flint,中文名字洪任辉)擅自北上天津、上书皇帝等僭越事件的再次发生,仅限广州一口在“十三行”统辖下对西洋通商;同时强化对中俄陆路口岸尼布楚(1689年后)和恰克图(1728年后)边境贸易的管理,限定其入京商队路线、人数、周期,还“常常以关闭恰克图贸易作为外交手段”。[8]正是受到这些机构和制度的制约,使得1840年前的中外陆上和海上“丝绸之路”贸易,虽均有一定程度的发展,但却仍处于平行并存的相对隔绝状态。比如1806年,俄国曾派出两艘商船从海上来到广州,试图步葡萄牙、西班牙、荷兰、英国、法国、美国、瑞典、丹麦、普鲁士、奥地利、意大利、秘鲁、墨西哥、智利等国商船之后尘,“出售货物并装走船货。但是立刻奉到北京的命令说,俄国既享有陆地边境上的贸易特权,就不能再利用海路,所有该国船只不得参加广州商馆的贸易”。[9]70

二、开埠通商与中国陆海“丝绸之路”的近代交汇

1842年中英《南京条约》签订后,广州、福州、厦门、宁波、上海五口被迫重新对欧美开放,标志着中国近代被动开放时代的到来。此后,中国中央和地方政府又被迫开放了更多“约开商埠”(Treaty Port)和“自开商埠”(Trade Port)。到1930年,一级外贸商埠总数达115个,其中约开82个,自开33个。自此,原来只有广州一口才能对欧美通商、陆上与海上“丝绸之路”彼此隔绝的“朝贡贸易体制”,被欧美所标榜的“自由贸易体制”、以及签约列强均可自行获得“中国可能许给任何别国的一切特权”的“最惠国待遇”条款所涤荡,[9]350陆、海两大“丝绸之路”得以在众多通商口岸及其经济腹地全面交汇,开启了中国对外贸易的新时代。比如此前只能从事陆上边境贸易的中俄商人,在1862年中俄《陆路通商章程》之后,不仅能经由恰克图、伊犁、塔尔巴哈台等陆路口岸深入中国或俄国境内经商,而且也可利用沿海口岸进行水陆联运贸易了。以中俄茶叶贸易为例,俄商既能够到汉口、福州等地直接采购茶叶并建砖茶厂,同时还另行开辟了汉口—福州—马六甲—黑海线、汉口—天津—张家口—恰克图线、汉口—福州—海参崴—莫斯科线、汉口—兰州—新疆—中亚线4条贩茶新通道。[10]

表1显示,至1930年,除青海、宁夏、陕西、贵州外,中国多数省份都有了一到多个外贸商埠,使此前平行并存的陆、海“丝绸之路”得以在此交汇与交融。只是由于地理区位和历史基础的不同,使得各个地区陆、海“丝绸之路”的交汇进程,呈现出显著的时空差异。其中以珠三角、长三角、环渤海三大沿海口岸集群及其腹地最为快捷,而西北、西南边疆口岸及其腹地则相对迟缓。

表1 中国近代陆、海通商口岸设立概况

(一)珠三角与华南地区陆海“丝绸之路”的率先交汇

中国陆、海“丝绸之路”交汇最早也最充分的,是近代粤、港口岸引领下的珠三角与华南地区。其中广州(番禺)长期作为当地外贸首位度最高的商埠,早在魏晋时期就超越徐闻、合浦、日南港,成为岭南的海上对外贸易中心。[14]北宋开宝四年(971年),政府在广州设立市舶司管理岭南外贸;康熙二十三年(1684年),清政府又在东南沿海设立四大海关,其中就包括设在广州的粤海关。

然而,新航路开辟特别是工业革命后的欧洲商人,越来越热衷于通过对弱小民族的殖民掠夺方式来开拓海外市场,面对东方“天朝上国”也恶习不改,“都希望征服这块异教土地,如同希望靠商业牟利一样,他们都毫无顾忌地使用大炮与刀剑”,结果批逆龙鳞,使“一向对这一贸易采取宽容态度的中国政府,逐渐地对这一贸易发生恶感,一步一步地对它进行控制了”;故自乾隆二十四年(1759年)始,清廷便将广州限定为“欧洲人被允许贸易的唯一地方。沿着北方疆界对俄罗斯的贸易,并没有受到干扰,就是对日本及亚洲其它地区利用船舶而进行的大量贸易,也未加限制”。[15]4然而欧洲毕竟日益成为世界经济火车头和最大市场,中国内地若出口物资到欧洲,“以及经由广州输往这些地区的进口货物,多须长途跋涉,方能抵达销售地点”,从而强化了广州作为中国最大外贸口岸的地位。[16]同时,葡萄牙、西班牙、荷兰、英国、法国、美国、奥地利、比利时、普鲁士、丹麦、瑞典、意大利等国商人也到广州贸易,夯实了中国陆、海“丝绸之路”率先在此交汇的历史地理基础。

1842年中英《南京条约》签署后,广州原来由“十三行”垄断辖理外贸的“公行制度”被取消,代之以外国领事裁判、中外协定关税、西方海关制度管理下的近代“自由贸易”。此后,“外商可以由他自己的意愿,同任何人按照互相同意的价格自由进行买卖,雇用他的私人的买办和仆役,以及教师来教中文而不受拘束,按照合理的条件购置或租用房屋、事务所、货栈”。[9]347-352由于新制度更有利于世界市场一体化需求和中外贸易发展,所以此后10年之间,广州对英国的进出口贸易总值,仍然超过上海而继续担任中西贸易的领头羊。[17]不过,“五口通商”毕竟打破了广州原有的外贸垄断地位,使中国更多通商口岸直接加入到中西贸易的行列中来。同时,被英国割占的香港也经过悉心经营,很快把包括广州在内的华南地区深度卷入到了欧美主导下的全球经济一体化轨道中,广东、广西、云南等华南地区乃至闽台、上海、天津等地的对外进出口贸易,也都对香港这个自由口岸产生了很强的依赖。到1860年前后,在对外贸易方面,“中国沿海唯一能与上海争雄的口岸只有香港”了。[18]从此,粤、港共同成为华南地区陆、海“丝绸之路”的交汇枢纽。

(二)长三角与长江流域陆海“丝绸之路”的快速交汇

陆、海“丝绸之路”交汇稍晚但却甚快的地区,是上海、宁波、汉口等口岸引领下的长三角与长江流域。上海原为苏州府通江达海的外港,元代至元二十九年(1292年)才由镇设县。[19]清初虽设立江海关,但它在全国四大海关中的税收额度和所占比重却最少,在江苏五个地方税关中的税收额度和所占比重也最少。[20]直到1843年据中英《南京条约》重新对欧美市场开放后,其襟江带海的区位优势和市场潜能才被激活,1846年中国主要出口商品生丝经由上海的出口量超过广州;1852年茶叶经由上海的出口量同样超越广州,主要进口品棉纱、棉布经由上海的进口量也超过广州;[9]4131853年后,上海跃升为中国大陆对欧美贸易的最大口岸(香港除外)。对东洋贸易方面,1864年,中国对日贸易的93%从上海进口,95%从上海出口;直到1894年,上海仍占全国对日贸易总值的80%以上,是中国最大的对日贸易口岸。[21]此后直到1930年代,上海仍占全国外贸总值的40—50%,为中国大陆(香港除外)最大的外贸口岸。[22]

同时,1858年中英《天津条约》又将长江沿岸汉口、九江、南京、镇江辟为商埠;1876年中英《烟台条约》再开放宜昌、芜湖,并将大通、安庆、湖口、武穴、陆溪口、沙市定为客货停泊站;1895年中日《马关条约》更开放沙市、重庆、苏州、杭州,使长江干、支流地区都与上海建立了直接的外贸联系,交织成长江流域陆、海“丝绸之路”的交汇网络。另外,上海还利用其外贸中转地位,间接强化了与环渤海口岸及其“三北”腹地的外贸联系。[23]96-104

(三)陆海“丝绸之路”在环渤海与“三北”地区的广泛交汇

东部沿海三区中,以天津、营口、烟台、大连、青岛等口岸引领下的环渤海与“三北”地区,陆、海“丝绸之路”的交汇最为迟缓。因为时至清代中期,华北经济的内陆性特征还很浓厚,沿海性特征尚未显现。陆上“丝绸之路”方面,清廷虽开放了尼布楚和恰克图两个边贸口岸,却限定了中俄陆路贸易的规模。海上“丝绸之路”方面,清初虽设置了四大海关但却皆远离京师;第一次鸦片战争虽恢复了欧美商人“五口通商”的自由,但却未答应其开放天津和外国公使进驻北京的图谋。[24]结果,使得海上“丝绸之路”仍然与环渤海直接无缘。

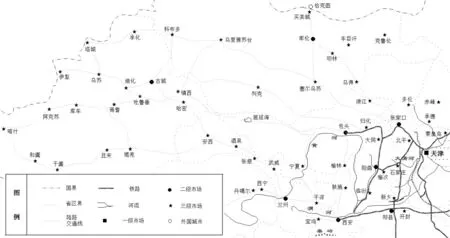

第二次鸦片战争后,环渤海地区先后开放了天津、牛庄、登州、胶州、大连、威海卫、海州等39个对外贸易商埠,陆、海“丝绸之路”才得以在这些口岸及其广阔的“三北”腹地相交汇。其中,天津辐射下的经济腹地,包括华北大部、东北西部、西北东部、内外蒙古地区,直接统领郑县(今河南郑州)、阳曲(今山西太原)、西安、张家口、包头5个二级外贸市场;而华北东部的对外贸易,则为以青岛为中心,以烟台、济南、海州为二级市场的外贸网络所涵盖。大连作为东北南部和内蒙古东部的外贸中心,则统领着营口、长春、安东3个二级外贸市场,从而构成环渤海近代进出口贸易网络的北部分支。

图1 1934年前后以天津为中心城市的华北西北外贸市场网络示意图。资料来源:参考文献[25]图2-4。

与此同时,环渤海还通过内固外联的方式,强化同邻近地区的外贸联系,以拓展陆、海“丝绸之路”经由环渤海交汇的范围和力度。其向西北地区外贸联动的结果,是将以兰州、古城(今新疆奇台)、库伦(今蒙古国乌兰巴托)为区域中心的3个二级外贸市场,纳入到了天津统领下的环渤海陆、海“丝绸之路”网络之中;到1925年,天津对外输出的羊毛,“青海、甘肃居其五成,山陕居其成半,蒙古居其二成半,直鲁约居一成”。[26]

环渤海往东北方向的外贸联动,主要沿铁路由长春向北,同以哈尔滨为中心,以齐齐哈尔、呼伦为二级市场的外贸网络相对接,顺东清铁路向东西两侧铺开,并受海参崴海港的节制。然而,海参崴虽将东北北部农林矿产品集中输往俄国,却很少将其工业品输入中国,故反倒让由大连输入的日本货主导了东北北部市场,[27]结果强化了其与以大连为尾闾的环渤海外贸网络的密切联动。

环渤海往东南方向的外贸联动,是以充当上海外贸支线港的中转贸易形式体现的。直到19世纪末期,天津、营口、烟台对上海贸易中转的依赖都很强,经由上海转入的洋货最低占三口洋货进口总值的51%,最高竟达92%;土货进出口方面,历年经由上海中转的也占到了半数以上。[23]96-104

中国西北、西南地区由沿边口岸向内陆腹地的外贸辐射过程,与东南、东北沿海口岸由东向西辐射的程度和效果相比,明显缓弱很多。[28][29]但毕竟也从整体上共同拓展了陆、海“丝绸之路”交汇的地域范围与外贸规模。

三、陆海“丝绸之路”交融与中国经济的外向化和工业化

口岸开放与陆、海“丝绸之路”的近代交汇,促进了中国国内和国际两个市场网络结构的交融与完善,使引领当时世界经济发展新潮流的欧美现代工业产品和生产方式,得以通过众多通商口岸登陆并向内陆腹地辐射,进而在同国际市场的贸易往来和技术交流中,将中国传统农、牧、工、商业纳入到近代市场化工业发展的轨道,初步实现了整个经济产业的外向化与工业化转型。

(一)“丝绸之路”交融对中国经济外向化的促进

陆、海“丝绸之路”从南到北、从东到西、从沿边到内陆的渐次交汇与交融,加速了中国传统自然经济向近代市场经济和外向型经济的转型,促进了陆上和海上进出口贸易的发展。以近代北方最大外贸口岸天津为例,如果以其1874年进出口贸易总值20560549海关两为指数100,那么该数值在1891年就翻了1番,达到202;1899年又在1891年基础上再翻1番,达到427;1918年在此基础上再翻1番,达到759;1927年又在此基础上再翻1番,达到1606;最高的1931年指数为1723,进出口贸易总值为354184894海关两,比1874年增长了16倍多。再以华北东部沿海商埠青岛为例,如果以其1902年进出口贸易总值13130598海关两为指数100,那么1905年该指数就翻了1番,达到了202;1912年又在1905年基础上再翻1番,达到441;1930年在此基础上再翻1番,达到820;最高的1931年指数为929,进出口贸易总值为121932262海关两,比1902年增长了8倍多。[30]而东北南部最大口岸大连,海陆运输发达,贸易额常居全国第二位,次于上海而与天津互为上下。三大外贸网络的关联与互动,又构筑起以天津为中心、以青岛和大连为两翼的环渤海陆、海“丝绸之路”外贸网络。[31]与此同时,中国其他通商口岸及其腹地的对外贸易也有了很大发展。

表2显示,中国主要通商口岸的近代对外贸易均有显著进步。1928年的出口总值和1868年相比,60年间,天津增长了103倍,上海增长了8倍,广州增长了5倍,全国口岸增长了13倍。1928年的进口总值和1868年相比,60年间,天津增长了97倍,上海增长了10倍,广州增长了5倍,全国口岸增长了16倍。这些都是陆、海“丝绸之路”交融的直接成果。

表2 中国近代主要通商口岸进出口贸易概况 价值单位:千海关两 比重:百分比

(二)“丝绸之路”交融对中国经济工业化的促进

陆、海“丝绸之路”的交汇交融,也促进了中国传统农牧业经济向近代市场化工业经济的转变,促进了中国经济的工业化。其主要途径之一,是开放通商口岸和完善市场结构,把农牧产品输出到沿海和国际市场,作为机器工业提供生产原料,实现传统产业的间接工业化;途径之二,是引入沿海或西方国家的机制工业产品、机器设备和经营模式,开办新式工厂,直接进行工业生产加工。中国近代对外贸易发展的艰辛历程和经验教训,一再深切地表明,“发展生产力、增强国防、迅速实现工业化是不发达国家人民的殷切期望”。[5]289-290

作为中国北方由牧猎经济转入农耕经济最迟缓的东北地区,原本主要种植高粱、谷子、玉米等粮食作物。1860年后受当地30个外贸口岸拉动,种植结构快速调整,经济作物大豆从辽河扩种到松花江和黑龙江流域,1920年后商品率超过80%,[33]成为东北输往国内其他地区和日本、欧美市场的主要工业原料,提升了东北的间接工业化水平。同时,大豆直接加工业也逐步发展,大连1907年有油坊18家,1908年增至35家,1919年再至82家;豆饼产量1927年为4000万枚,占东北豆饼总产量的56%,[34]成为东北最大的大豆加工业中心。

华北经济的近代工业化,也勃兴于口岸开放后。其间接工业化的表现,是棉花、麻类、花生、大豆、烤烟等种植比率上升,形成了大面积的外向化经济作物产业区。1920年后,黄河流域作为中国最大棉花产区,占到全国总产量的54%;[35]其集散中心天津的棉花出口量,绝大多数年份都超过全国棉花出口总额的半数,1931和1932年竟超过91%。[36]华北出产棉花作为上海和日本机器棉纺织工业的原料,间接实现了华北经济的工业化。华北经济工业化的直接表现之一,是青岛、天津等城市现代棉纺织工业的兴起。1920年后,青岛的大型日资棉纱厂,有内外棉、大康、富士、隆兴、钟渊、宝来,华资的为华新;[37]天津有裕元、裕大、恒源、北洋、宝成、华新(天津为总厂,唐山、卫辉、青岛为分厂);榆次有晋华,石家庄有大兴纱厂。[38]直接表现之二,是以青岛、天津机制棉纱为原料的乡村织布工业发展。河北高阳自1906年从天津购入新式铁轮织机,采用工厂制经营方式,利用机制“洋纱”纺织宽面“洋布”,“在高阳、饶阳和这两处地方半径50里以内的无数村庄,共有织布机15000架进行织造,每一人家至少有一架织布机,有的人家有四、五架”。[39]山东潍县“利用外来棉纱与当地制造之铁机,于农事清淡之际,从事织制各种布疋。……木机、铁机2种合计不下6万张,每年各种出品约有390万疋,总值在1090万元之谱”。[40]山西平遥新式织布工业,也发展为毗连介休、汾阳的织布区,原料为榆次、石家庄、天津纱厂生产的机纱。[41]

地处内陆腹地和边疆的西北牧区,虽开放了13个通商口岸,但其传统畜牧业的工业化转型,尚主要表现为羊毛、驼毛、皮张、骨头等畜产品对沿海和国际市场输出的间接工业化,直接性畜产品加工业还很薄弱。直到1930年代,蒙旗工业“仅系单纯的原始的工艺品而已;而出品的原料只是就其本身牲畜生产所有,加以人工制造,备为自己的最低生活的需要;如毛毡及牛乳、羊乳、奶油、奶豆腐、奶酒、奶茶等”。[42]手工技术的地毯编织业,以新疆最好,绥远、陕西次之,甘肃、宁夏最为简陋。[43]工业化程度较高的兰州机器织呢局、[44]伊犁皮革厂等1940年后才有所起色。[45]陕西的新式工厂,是抗日战争爆发后随着沿海工业内迁才获得发展的,它们涵盖了钢铁、机器、化工、建材、印刷、棉毛纺织、制革、制药、火柴、面粉、酒精、榨油、碾米、打包等领域。[46]

东南沿海地区近代口岸开放最早,传统产业的市场化工业转型也最卓著。上海的早期新式工业,是与进出口贸易相关的船舶修造业和出口加工业;清末以后,中外棉纺织工业、面粉工业、火柴工业等得到快速发展。1920年后,在上海黄浦江和苏州河沿岸,形成了沪东工业区、沪西工业区、浦江西岸南市工业区、浦东工业区和闸北工业区五大片区。[47]111到1933年,上海现代工业的工厂数、工人数、资本和生产净值,都领先于全国其它工业城市;其中棉纺业产值占全国的37.68%,棉织业占49.94%,橡胶制造业占84.88%,面粉业占41.48%,其余行业有相当一部分接近或超过50%。[48]在上海、宁波等沿海沿江通商口岸的辐射下,长江下游地区的现代工业得到较快发展,形成了以沪宁铁路为轴心的江苏工矿业、以沿海地区为重心的浙江工矿业。[47]116-126

由湖南、湖北、安徽、江西四省组成的华中地区,传统产业向新式工业的转型过程,同样与陆、海“丝绸之路”交融背景下的进出口贸易和洋务运动发展密不可分。其中转型最快的,是口岸开放最早、洋务运动最烈的湖北武汉地区,“可谓一枝独秀,其他三省鲜有如此高技术产业区”。大体而言,“近代华中地区工业化的最显著成效,体现在钢铁业、矿业和纺织业方面,其次为水泥制造业、各类加工业(如砖茶、蛋品等)”。但是,“传统形态(没有或很少机械化)的手工业大量存在,构成民间经济力量的主干”,换言之,“近代华中地区的手工业具有顽强的生命力,与机器生产并存,既有竞争,也有协作”。[49]

西南边疆地区,虽然也开放了11个通商口岸,但传统产业的工业化转型却是中国南方最薄弱的。主要表现为通过矿产、生丝、畜产品等对区域外和国际市场的输出,实现了传统产业的间接工业化;但直接工业生产却很少,“除个别经济部门尝试或成功利用新的生产设备和技术外,不得不说的是西南地区的大多数经济行业仍以传统的生产手段为主”。直到抗日战争爆发前沿海工业大规模内迁,才为西南工业的发展提供了机遇。但因交通条件恶劣,历史欠账太多,“除去一些重工业建设、能源开发和工业中心城市崛起外,广大乡村经济仍发展不足,传统手工业的萎缩并不以新式工业的普遍建立为替代”。[50]

四、影响陆海“丝绸之路”近代交融的主要因素

中国陆、海“丝绸之路”近代交融的社会经济效益显著,时空发展过程复杂曲折,影响因素主要来自国家政策、民间精英、国际市场等层面。

(一)国家政策的对外开放程度

在古代时期,地理条件和资源环境的差异,常成为制约各国传统产业面貌的主导因素;进入近代后,各国经贸政策对外开放的程度,则直接影响该国经济外向化与工业化的水平。就中国而言,传统农牧业文明固然一向发达,3—13世纪的科技水平曾令西方世界望尘莫及,东方各国更是视其为的指路明灯。[51]但自18世纪开始,完成工业革命的英国,却创造出“比过去一切世代创造的全部生产力还要多,还要大”的工业文明,[52]成为全球经贸发展的新地标,各国均不得不主动或被动地向其看齐。到19世纪中期,一方面是急于得到工业原料和海外市场的“欧洲人和美国人需要中国人出售的东西,甚于中国人需要西方人出售的东西”;另一方面是历史悠久和自给自足的“中国人有世界上最好的粮食——米,最好的饮料——茶,最好的衣料——棉布、丝织品及皮货。拥有这些主要物品和数不尽的其它次要产物,他们不需要向任何其它国家购买价值一个辨士的货物”。[15]14-15而迫使中西双方由对立趋向弥合的契合点,却是中国两次鸦片战争的失败、相关不平等条约的签订、更多通商口岸的开放、传统经济向市场化工业经济的转型。结果,不仅中华文明的原有信徒日本“脱亚入欧”,就连中国自身也展开了“中学为体,西学为用”、“师夷长技以制夷”的洋务运动、戊戌变法、清末新政。正是由于国家政策层面对外开放程度的显著增强,才全方位加速了陆、海“丝绸之路”的近代交融和经济外向化。

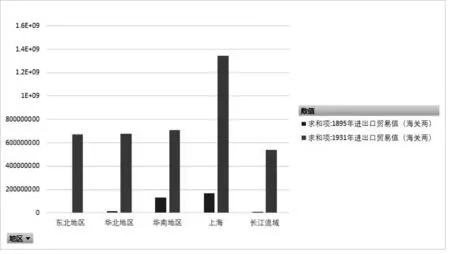

从不含对俄贸易数据的图2可知,开埠通商后国家经济政策与全球经济一体化的不断契合,把中国广大地区的传统产业日益卷入到对外贸易(间接工业化)和实业救国(直接工业化)的轨道上。作为外向型经济龙头的沿海口岸和地区,如上海,进出口贸易总值由1895年的168839947海关两增加到1931年的1344803490海关两,36年间增长了7倍;长江流域其他口岸的进出口贸易总值,由1895年的6849187海关两增加到1931年的540502461海关两,36年间增长了78倍,占全国(不含对俄贸易)进出口贸易总值的比重,由2.1%上升到13.7%,明显提升了陆、海“丝绸之路”近代交融的广度和深度,很大程度上推动了整个国家经济的外向化与工业化进程。

图2 1895—1931年中国各区域(对俄贸易除外)对外贸易比较。资料来源:各口海关贸易统计,见参考文献[53]。图注:全国统计中,不含西北东北口岸对俄贸易数据;区域统计中,长江流域不含上海外贸数据。

(二)民间精英的实业救国行动

陆、海“丝绸之路”近代交融,无论是进出口贸易发展还是市场化工业转型成效,都离不开民间精英身体力行的拼搏进取精神和实业救国行动。他们既有立足于国内市场的洋行买办、店商老板、华侨投资人、新式银行家、工厂企业主等商业领袖和现代企业家,也包括直接投身海外市场的华侨商人。[47]190-207

国内商业领袖的贡献,体现在他们能够适应时代需求,实现了传统商业从组织方式到经营内容的外向化转型。以原本垄断北方票号生意、中俄茶叶贸易、蒙古旅蒙商贸易的晋商商帮为例,他们在天津开埠之初,就利用其传统商业网络,积极参与天津与腹地间进口洋货和出口土货的运销业务;或者将进口洋杂货“以船只上溯子牙河而运至小范镇。在小范装入每辆可载20包之大车,尔后沿陆路西向运往获鹿县城”,再由骡子或骆驼驮运到太谷县;或者把运往蒙古草原的商货,“先由水路运至京郊之通州,后以骡子或骆驼再行150英里,而达于地际南蒙之张家口”,再深入牧区零售。[54]再如杨柳青商帮,很早就通过“赶大营”方式,将天津进口洋货和日用品运销给收复新疆的清朝军队和西北人民。他们开辟的南部商路,沿旧有驿道出河北,过山东、河南,穿陕甘,入新疆,以大车和驮运为主;中部商路由天津向西,经张家口、归化、阿拉善蒙古草原抵达新疆古城、迪化,以骆驼驮运为主(民国年间东段有京绥铁路);北部商路沿京奉、东清铁路北上满洲里,西乘俄国西伯利亚火车、南转阿尔泰支线到塞米巴拉金斯克,再东由塔城入新疆。杨柳青商帮作为新疆最大商帮,既贩运内地京广杂货和天津洋货入疆,也在当地市场间调剂商品余缺,经营皮毛、药材对俄国的出口和俄国进口工业品的销售,同活跃在这里的陕西、甘肃、湖南、四川等地商人一起,在北方陆、海“丝绸之路”交汇交融中起到了重要的桥梁和纽带作用。

此外,海外华侨作为中外进出口贸易的桥梁,人数众多,足遍全球,其工作毅力和实业救国精神不逊于国内同胞。以大阪华侨为例,“其势力与商业未足与南洋媲美,然川口贸易往往足以左右日本(对华)市场,其潜势力之浓厚,与夫刻苦自励百折不回之精神,实有足多者”。1927年前后,大阪从事中日贸易的华侨有1200余人,“以棉纱、棉布、杂货商人居多数,其次则为转运公司、代理保险业、旅馆业等,余均为公司职员及商店员”。地域上属于南帮商业公所之商号约30家,上海人占大部分,汉口、宁波人次之;属于北帮公所之商号282家,天津人为主,哈尔滨、辽宁人次之,营口、青岛、芝罘、长春、珲春、济南、安东、金州、东宁、北平人又次之。他们除从事常规性进出口业务外,还利用交易闲暇,大约每年或两年回国1次,“一为结算账目,二则观察国内市场状况,并征求总店今后经营之方针”,纽带作用极为显著。[55]

(三)国际市场的多元与畅通

“新航路”开辟特别是“工业革命”后,全球主导经济产业和世界市场格局的主动权最先掌握在欧美列强手中,包括中国在内的各国经济发展进程不得不卷入其中,长期处于被动和从属地位,进而影响到中国陆、海“丝绸之路”近代交汇与交融的速度、质量和成效。

1870年前的中国对外贸易,主要对象国是英国和英属印度,进口比重常占80%至90%,出口比重常占60%至70%;后因远洋航运和电信事业发展,中国对欧洲直接贸易扩大,对英国本土贸易才减少了。[56]英国对世界贸易特别是对华贸易的垄断,突显了香港和上海的外贸中转地位,阻碍了包括环渤海在内的中国其它区域直接进出口贸易的发展和国际市场的多元化。[23]96-104

20世纪初年前后,国际形势和市场格局发生了重大变化,英国在中国外贸结构中的比重持续下降,而日本和美国的占比则不断上升,中国外部的国际市场格局开始被迫趋向多元化。出口方面,1870—1888年间,日本占中国总出口的比重为2—3%, 1889—1893年也不过6—8%;但在1895年甲午战争中打败中国、1905年日俄战争中打败俄国、1910年吞并朝鲜半岛后,日本遂强势挤占了西方在华的传统优势,1914年前占到中国总出口比重的10—20%;1915—1930年达到20—30%。进口方面,1870—1894年,日本占中国总进口的比重为1.96—6.37%;1895—1912年上升到8—18%;1913—1931年再升至20—30%,使日本对中国的进、出口贸易总值和比重,均跃升到首位。到1931年,中国对日本的出口额比1871年增长了224倍,日本对中国的出口额比1871年增长了155倍,60年间中日两国的进出口贸易总值增长了182倍,日本成为中国仅次于英国的第二进口贸易国,中国也成为日本仅次于美国的第二进口贸易国。[57]

与此同时,美国对华贸易的发展趋势也与日本相似,1910年前,它在中国对外贸易结构中的比重占6—7%;第一次世界大战爆发后,美国也乘欧洲列强无暇东顾之机加快对华贸易,1914年输华货物总值为3600万元,1915年增至5300万元,1920年更达19300万元,8年增加了4倍多。同时,中国输美货物总值也于1827—1928年达到14000万元,使美国对华贸易额占到中国外贸总额的五分之一,[58]在中国对外贸易结构中低于日本和香港,而超过英国居于第三位。

由表3可知,在经历了19世纪末20世纪初世界经济格局剧变后,原本在近代世界贸易和对华贸易进程中,居于主导地位的英国及其殖民地印度和香港逐渐滑落;而借由“脱亚入欧”与“门户开放”政策大肆扩张的日本和美国,则快速成长为左右世界市场环境和对华贸易进程的新列强。这些虽然都属于新老列强争夺世界政治经济霸权的斗争过程和结果,但是毕竟也在客观上使得中国的国际市场格局更加多元,进出口贸易渠道更加畅通,陆、海“丝绸之路”的交汇与交融更加广泛和深刻。

表3 1864—1928年中国直接进出口贸易国别和地区概况 价值单位:千海关两 比重:百分比

总之,经过晚清以来西方列强主导下的全球经济一体化扩张,中国被迫通过开埠通商和陆、海“丝绸之路”的交汇与交融,被动卷入到经济外向化和工业化的浪潮之中。尽管从短期贸易数据看,近代中国“在世界贸易中所占的分量从来没有达到百分之二”,但作为“一种经济的革命”,它却深刻全面地影响和改变着“明日的中国”。[15]173-178