论编集意识的演进与记体的发展

2021-09-11李雪莹党圣元

李雪莹 党圣元

(中国社会科学院大学,北京 102488)

记作为一种正式文体,首次在总集中现身是在唐人所编《古文苑》中,宋章樵《古文苑序》曰:“唐人所编,史传所不载,《文选》所不录之文也。歌、诗、赋、颂、书、状、敕、启、铭、记、杂文,为体二十有一,为篇二百六十有四,附入者七。”[1]统计《全宋文》中收录的记体文,截止到南宋胡安国之子胡宏时,记体文篇目达到三千多篇,如此庞大的数量反映出记体的价值已得到广泛认可。学界对记体的研究多集中于探讨记体的源流、记体的形态及文化意义等(1)相关论文有:金文凯.论张孝祥的记体散文[J].清华大学学报,2011(6);王立群.游记的文体要素与游记文体的形成[J].文学评论,2005(3);祝尚书.论文章学视野中的宋代记序文[J].江西师范大学学报,2010(5);谷曙光.“以论为记”与宋代古文革新发微[J].中国人民大学学报,2014(1);蔡德龙.韩愈《画记》与记体文源流[J].文学遗产2015(5)。,本文从文体与六经的关系出发,进一步梳理编集历史的演进以考察记体的正式形成时代是否早于唐代。

一、记体出于经

记体之源,有两种说法。其一是记以《春秋》为根,元郝经《续后汉书》将记与国史、墓碑、诔、铭、符、命、颂、箴、赞、杂文等都归入《春秋》部。《春秋》部总序说道:“《春秋》、《诗》、《书》皆王者之迹,唐虞、三代之史也。孔子修经,乃别辞命为《书》,乐歌为《诗》,政事为《春秋》,以为大典大法,然后为经而非史矣。凡后世述事功,纪政事,载竹帛,刊金石,皆《春秋》之余,无笔削之法,只为篇题记注之文,则自为史而非经矣。”[4]《春秋》既是经也是史,后世由《春秋》所衍生的篇章文籍如有笔削之法则皆为史。明谭浚在《言文》中将史、传、符、记都宗于《春秋》,他认为记、志、编、录都是史之流。其二是记出于《尚书》,王应麟《辞学指南》曰:“记以善叙事为主,前辈谓《禹贡》、《顾命》乃记之祖,以其叙事有法故也。”[5]3837潘昂霄《金石例》卷九《学文凡例》也说:“记者,记事之文也。西山先生曰《禹贡》、《武成》、《金縢》、《顾命》,记之属似之。”[6]159无论源出于《尚书》或者《春秋》,上述这些说法注重的都是记体的叙事特性,两者之间的差别是《春秋》属于“纪一代之始终者”而《尚书》中的《禹贡》、《武成》、《金縢》、《顾命》是“纪一事之始终者”[7]。

从六经皆史的角度来说,记既以《春秋》《尚书》为根,那记与史有何深刻的关联,这是值得关注的问题。《说文解字诂林》:“记,从言己声。”[8]己,用于记数和记事。言,本义为鼓舌说话[9]。记作为一种具有记述性质的行为方式,很早就参与到神话、诗、乐、舞等为一体的原始文学样式和甲骨卜辞等简单叙事中。早期文本多是“因事生文”,同一史事因叙事方式和书写形态的差异而形成完全不同的文本,如记录宣王命令召虎讨伐淮夷之事,形成了《大雅·江汉》与《召伯虎簋铭》两种不同体裁的文本。

记之记叙性与史书的叙事特性有所关联。《说文解字》:“史,记事者也”[10]。史突出的是记事性,史官又分为左、右两史,一个记言另一个记事,如《文心雕龙·史传篇》曰:“史者,使也,执笔左右,使之记也。古者左史记言,右史记事。言经则《尚书》,事经则《春秋》也。”[11]560章学诚认为记言与记事不能割裂而论,他认为后儒所谓《尚书》分属记言而《春秋》分属记事是失察之举。在他看来,《春秋》不能舍传而空存其事,而《尚书》中的典谟之篇是记事,训诰之篇是记言。刘知幾《史通》也说:“王者因事而有言,有言必有事,理势本自相连,珥笔如何分记!”[12]5无论是记事还是记言,记体吸收了史的叙事性质这是毫无疑问的。记体力求语言之简洁、行文之偶俪、音韵之铿锵、语助之抒情都借鉴于史。叙事策略也是史书笔法形成的重要因素。《春秋》具备“约言以记事,事叙而文微”的历史叙事之法同时兼有“名必书,恶名不灭,所以为惩劝”[13]的史书载笔之用。章学诚谓“《春秋》三家之传,各记所闻,依经起义,虽谓之记可也。”[14]248

虽然在内容和形式上没有直接的联系,但是不能否认的是记体的名称最早来自于《礼记》。陈骙《文则》说道:“大抵文士题名篇章,悉有所本……自有《考工记》、《学记》之类,文遂有解。”[15]西汉尊儒的政治环境促成诸儒对六艺的解说热情,这些解说文多以说、解、传或记为名,如《礼记》就是以记为名的解经之文。张舜徽《汉书艺文志通释》说:“古人以《仪礼》为经,《记》则所以解之……《仪礼》有《丧服》,《礼记》则有《丧服小记》。记之大用,在于解经”[16]。郑玄以“以记之……义”注解《丧服小记》《学记》《乐记》《杂记》等,这些解经之说被冠以记之名,其中以阐述教育思想的《学记》被吴讷认为是最早的记名[6]161。

先秦文无定体,经史也未分家。史家以记命名,最典型的就是《史记》,《史记》虽有记之名而非记之体,梁启超认为《史记》之名并非今之所见原名,“其见于《汉书》者,《艺文志》述刘歆《七略》称‘太史公百三十篇’,《杨恽传》谓之‘太史公记’。应劭《风俗通》(卷一、卷六)同。《宣元六王传》谓之‘太史公书’,班彪《略论》,王充《论衡》同,而《风俗通》(卷二)时或称‘太史记’,是知两汉时并未有名迁书为‘史记’者。”[17]据学者考证《太史公书》是在东汉桓灵之时被改称为《史记》[18]。

东汉以后的史书书目多以书、志、纪或记命名,“然称谓虽别,而体制皆同。”[12]22有些以记命名的文字可与史书“互文本”,如严可均《全上古三代秦汉六朝文》所辑署名为赵昭仪的《与藉武诏记》《又与藉武诏记》是记载宫廷秘事的杂记文字,因内容短小而精并不足以构成完整的文章,但其所记之事可在《汉书》中找到相应的记载。《与藉武诏记》原文非常简洁:“取牛(宫)(官)令妇人新(彦)(产)儿,婢六人,尽置暴室狱,毋问儿男女谁儿也。今夜漏上五刻,持儿与舜,会东交掖门。告武以箧中物书予狱中妇人,武自临饮之”;《又与藉武诏记》续记此事:“告武,箧中有死儿,埋屏处,勿令人知”[19]。这在《汉书·成帝纪》中也得到了印证,班固以“是岁,昭仪赵氏害后宫皇子”[20]为之以记。前者言事简洁,后者行文简短,细节突出。这些具有叙事特性的文字虽有记之名但非记之体。还有一些以记命名的纪载之文如神仙志怪文、秘记、博物志、还有一些缺少文学性抒情的应用型杂记地志文都是如此,这类文章仅仅取用了记之名,在内容和体制上与后世文体成熟时期的记体并没有什么直接的联系。

经史未分之时,经学家注经成说,各传其说。随着文学的自觉,汉末已产生文体辨析意识和文人编集风尚,那记体有没有以正式文体的形式出现于两汉至南北朝的各类文集之中呢?

二、编集之风的兴起与文体的发展

两汉文学自觉文章渐盛,这也推动了编集意识的觉醒,所谓“文章之用多而文体分,分则不能不出于文集。”[14]429梁萧绎《金楼子·立言篇九上》言:“诸子兴于战国,文集盛于两二汉,至家家有制,人人有集。”[21]但文集盛于两汉的说法有待商榷。文集之名在汉末正式出现是没有疑问的,但文集之实是否真的盛于两汉呢?文集之名最早出现在《三国志·蜀书·诸葛亮传》:“亮言教书奏多可观,别为一集”[22]。陈寿在撰史时将一些文字别为一集,“别集”之名由此而来,这也是集部初次脱落于史部。班固《汉书·艺文志》尊《七略》之体,创史志目录学先例,荀勖《中经》、王俭《七志》、阮孝绪《七录》虽有文章分类意识,但因为是史书,并没有对文章做文学界别的处理。直到晋挚虞《文章流别》及梁任昉《文章缘起》始有专论文体之书。

两汉文章写作繁盛,文体的发展加之文人个性意识的觉醒,逐渐引发文人编集的兴趣。《隋书·经籍志》曰:“总集者,以建安之后,辞赋转繁,众家之集,日以滋广。晋代挚虞,苦览者之劳倦,于是采擿孔翠,芟剪繁芜,自诗赋下,各为条贯,合而编之,谓之《流别》。”[23]建安、黄初之间文学繁盛,曹丕《典论·论文》和陆机《文赋》都注意到不同文体的体质特性。刘勰在《文心雕龙》中提到了20多种文体,“故论、说、辞、序,则《易》统其首;诏、策、章、奏,则《书》发于其源;赋、颂、歌、赞,则《诗》立其本,铭、诔、箴、祝,则《礼》总其端;纪、传、盟、檄、则《春秋》为根。”[11]78颜之推《颜氏家训》同样提到了共20种文体,“诏命策檄,生于《书》者也;序述论议,生于《易》者也;歌咏赋颂,生于《诗》者也;祭祀哀诔,生于《礼》者也;书奏箴铭,生于《春秋》者也。”[24]奏、议、书、论、铭、诔、诗、赋、箴、颂等文体在两汉至南北朝时期运用比较普遍,在文体的辨析话题中,记体在此时还处于“隐身”状态。

南北朝开始人们开始有意识地将属于同一文体的文章编辑成集,如《北史·李概传》“自简诗赋二十四首,谓之《达生丈人集》”[25],这是将诗赋单独编辑成集,属于较早的以文体分类编集的例子。南北二朝政治版图分裂,但文学却大放异彩。文学士的汇集和文学专家的出现进一步推动了编集之风尚。北齐于武平三年建立文林馆,招引了颜延之、卢思道、魏收等大批文学士,南朝萧子显于天监年间完成《南齐书》,其中《列传》部分罗列了丘灵鞠、祖冲之等文学专家。《丘灵鞠传》言其“文集行于世”[26]890,这一时期的编集有的是靠他人将文章汇集起来编辑成册,有的是自己编辑为集,如《张融传》称“融自名集为《玉海》……文集数十卷行于世。”[26]730不管编集形式怎样,此时的文集已是有名也有实。

经、文、史并未完全分流也给编集造成“经学不专家,而文集有经义,史学不专家,而文集有传记,立言不专家,而文集有论辩”[14]61的情况。《文选》的出现,以浓烈的“翰藻”和“篇章”意识强化了文学独立于经、史、子。唐人在编撰南北朝史志目录时便有意识地将文学家与儒学家分开,李延寿《北史》《南史》在《列传》中清楚地分出儒林和文苑。李百药《北齐书》同样如此,如李铉和刁柔被划为儒林类,颜之推与李广划分为文苑类。令狐德棻《周书》也列出《儒林列传》,《隋书》的《列传》部分除了文学和儒林,还加入了艺术。自此文章家和经学家成为两类独立的专家。

记在南北朝时期的表现形态一直游离于正式的文章学范围之外,因此在文集中鲜见其影。值得注意的是,范晔《后汉书》在择录班固著作时说:“所著《典引》、《宾戏》、《应讥》,诗、赋、铭、诔、书、文、记、论、议、六言,在者凡四十一篇”[27]。文渊阁四库全书《孔北海集·提要》总结孔融的著述时言其“所著诗、颂、碑文、论议、六言、策问、表、檄、教、令、书、记凡二十五篇”[28]。这两处所罗列的文体中,记体看起来是已独立成篇且已成为正式的文体,因而才会和诗、颂等其他文体并列,但这些记体原文已不可查,故无法断定其貌。元人潘昂霄《金石例》中指出唐代独孤及的《风后八阵图记》是记体之始。

三、记的正式形成与记体的繁盛

记体正式现身于总集是在相传为唐人所编《古文苑》中。《古文苑》总共收录歌、诗、赋、铭、记、杂文等21种文体,《古文苑》卷十八所录为记,记文只录一篇《汉樊毅修西岳庙记》,这篇记文的体制形态并不能和文体成熟时期的记体文相比。

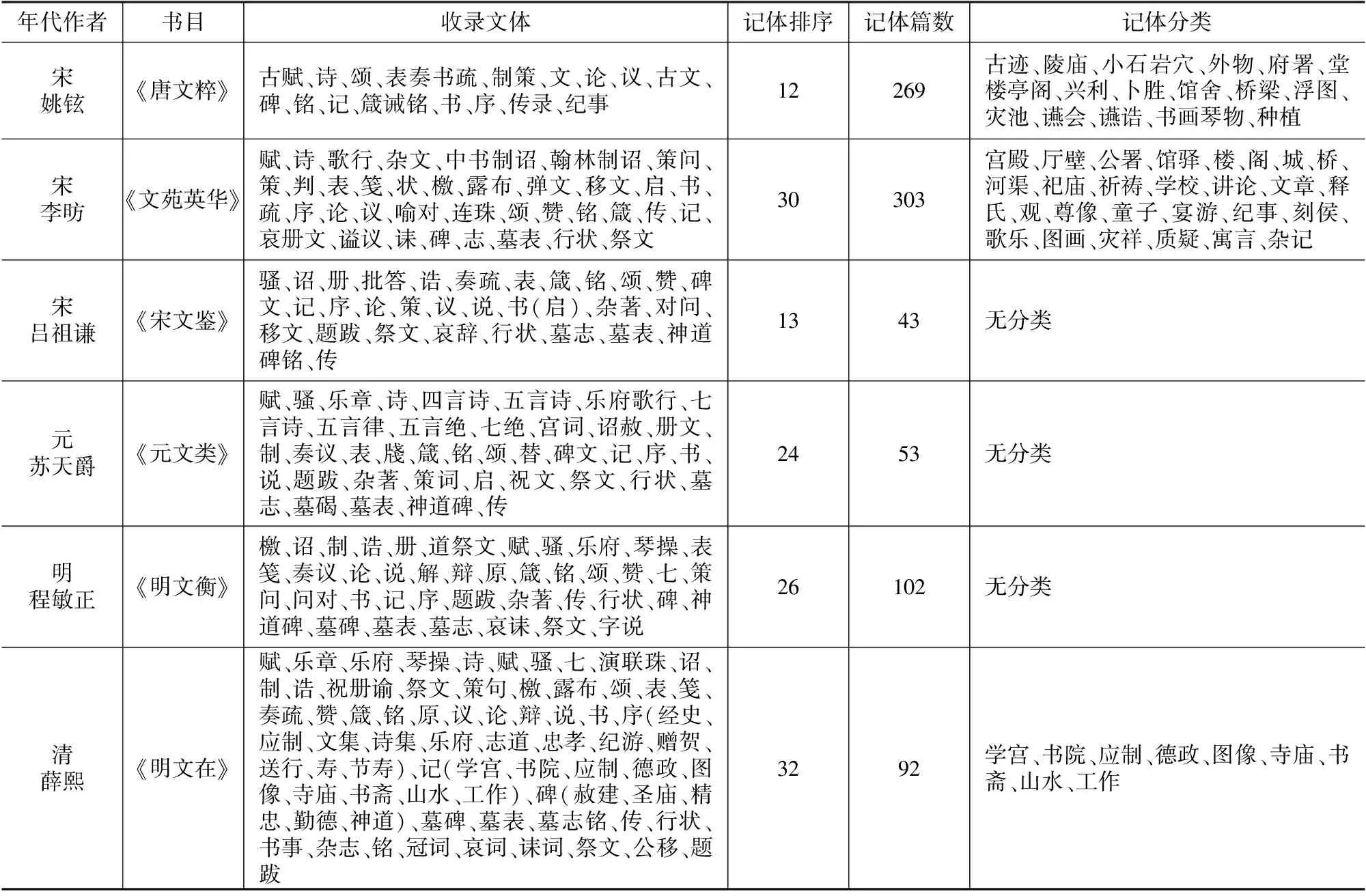

要考察记体在不同历史时期的发展形态,可以通过分析以文体分类的总集中记体的分类情况、排序情况以及所收录的篇目数量来做参考。宋初朝廷组织大型编撰活动,李昉主持编撰的《文苑英华》以文体编目,收录了赋、诗、歌行、杂文、中书制诏、翰林制诏、策问、策、判、表、笺、状、檄、露布、弹文、移文、启、书、疏、序、论、议、喻对、连珠、颂、赞、铭、箴、传、记、哀册文、谥议、诔、碑、志、墓表、行状、祭文等38种文体。按文体的排名计算,记体排于第30位。记体文分为宫殿、厅壁、公署、馆驿、楼、阁、城、桥、河渠、祀庙、学校、讲论、文章、释氏、观、尊像、童子、宴游、纪事、刻侯、歌乐、图画、灾祥、质疑、寓言、杂记等。记体文共收录290篇,分为宫殿、厅壁、公署、馆驿、楼、阁、城、桥、河渠、祀庙、学校、讲论、文章、释氏、观、尊像、童子、宴游、纪事、刻侯、歌乐、图画、灾祥、质疑、寓言、杂记等共26类,《唐重修汉未央宫记》列为记体文之首。姚铉精选了唐代古赋、诗、颂、表奏书疏、制策、文、论、议、古文、碑、铭、记、箴诫铭、书、序、传录、纪事等17类文体编成《唐文粹》。其中记体排名12位,共收记体文269篇。这些记体文大致分为古迹、陵庙、小石岩穴、外物、府署、堂楼亭阁、兴利、卜胜、馆舍、桥梁、浮图、灾池、会、犒、书画琴物、种植等17类。记体文编目以古迹类为首,古迹收录张谓《宋武受命坛记》和独孤及《风后八阵图记》两篇。其他以文体编目的总集中记体的情况大致如下:南宋吕祖谦《宋文鉴》收录骚、诏、册传等31种文体,记体排名13位,仅收录43篇记体文,没有记体的二次划分。元苏天爵《元文类》共收录39种文体,记体排名24位,共有53篇记体文。明程敏政《明文衡》同样收录39种文体,记体排名26位,共有102篇记体文,无二次划分。清薛熙所编《明文在》中记体排名32位,共有92篇记体文。他仅对序和记两类文体进行了更为详尽的二次划分,记体又可以细分为学宫、书院、应制、德政、图像、寺庙、书斋、山水、工作等。

除了《明文衡》,上述其他总集均沿袭《文选》以诗赋为首的编次习惯。《唐文粹》《宋文鉴》《明文衡》将源于政治的行政公文如诏、册、诰、表、奏、排于最前,其次是碑、铭、颂、赞等产生于礼乐制度的文体,这也符合政治文体大于礼乐文体的中国文体价值谱系的分布规律。在众多礼乐性文体中,记体文排序低于传统上所认为的雅文体如诗、骚等。这是因为记体的书写内容更偏重于审美与娱乐性。文体出现的早晚也对排序产生影响,就记体而言,成为正式的散文文体是在唐代,所以总体排序上也落后于产生时间比它早的文体。

由文末所附图表可见,记体在宋代相对比较繁盛。随着时间的推移,记体文在总集中的数量越来越少且记体的位置排序越来越靠后。

宋代科举考试为记体的繁盛推波助澜。神宗年间王安石变法更改科举,以经义、论、策取士,改变了宋初延袭以诗赋取士的唐制。因科考的需要,记、议、说等文体在宋代甚为流行,张耒《宛丘先生文粹》、秦观《淮海先生文粹》、黄庭坚《豫章先生文粹》、李廌《济南先生文粹》、陈师道《后山居士文粹》、晁补之《济北先生文粹》都收录论、议、说、议说、诗传、书、记、序、杂著等文体。科举考试的内容和体制的变迁,亦促进记体地位的提升。王应麟《玉海·辞学指南》载南宋绍圣元年,始立博学宏词科,礼部立试格十条,包括章、表、赋、颂、箴、铭、诫、谕、露布、檄书、序和记等十几种文体。绍兴三年,又立制、诏、诰、书、表、露布、檄、箴、铭、记、赞、颂、序等十二类文体,考试形式上“古今杂出六题,分为三场,每场一古一今,三岁一试如旧制。”[5]3783

宋人常常将自己的日常生活营造成充满情趣的审美性活动,修筑亭台楼阁、观览名胜古迹、描摹山水自然、品评琴棋书画,这些物质性和精神性叠加的活动都变成了亭台楼阁记的书写对象。宋人对于自然万物的观照都可以在记体文中找到相关的体验,但与享受山水之乐的六朝文人和沉迷于江南秀美之姿的明清文人有所不同的是,以天下为己任的宋人在记体文中所传达的情感往往超越狭隘的个人主义而将视野提升至深厚的家国情怀,如范仲淹《岳阳楼记》的忧乐情怀;苏轼《喜雨亭记》与民同乐的精神;曾巩《墨池记》的道德修养论都是如此。记体随以记事的特质也使得宋人尤喜以记体来表达友朋间的深厚情谊。朱光潜先生说:“文人往往费大半生的光阴于仕途羁旅,‘老妻寄异县’是常事。他们朝夕接触的不是妇女而是同僚与文字友。”[29]如苏轼在暴晒书画时看到已故友文同之画,继而题名《文与可画筼筜谷偃竹记》以记二人深交过往。元丰二年苏轼被贬黄州后,秦观以《龙井题名记》记中秋后一日与苏轼、参寥夜访辩才法师之事托友人带给苏轼,苏轼又回寄于《秦太虚题名记》。

文学创作游走于意识形态的指引之下,记体在宋代的兴盛也与宋廷“须信朝家重儒术”[30]思想背景相关。宋人的尊道意识遍及于身体、行事和文章之中,宋代学记也弥漫着尊孔尊道的创作指向。林纾认为写学记必须要深察经学儒术之道:“惟学记一种,非谌深于经学儒术者,不易至也。”[31]386宋代教育比较发达,自仁宗制诏州县立学后,学舍和书院等教育机构在南北各地斐然兴起。学记在内容上多以记录筑修孔庙、兴办学校或扶植风教为主,在形式上采用叙加论的模式,兼论时政要务和圣人之道,如祖无择《郴州学记》、曾巩《筠州学记》还有王安石《繁昌县学记》等记文莫不浸以周孔圣道。“周情孔思,千态万貌,卒泽于道德仁义,”[32]这句话本是韩门弟子李汉用来形容韩文的,将其用于北宋学记也未尝不可。

唐宋时期,文学和经学泾渭分明,儒林与文苑相互交织,雅文学和俗文学并存。记体文在整体上展现出文章经国之神圣性和辞章性情之娱美性。记体也在文人广泛的写作实践中,确立了其体制本色。

四、正体与辨体

文章的本色指的是其最根本、最基础的体制特性,记体的本色是叙事有法、语瞻不繁。吴讷《文章辨体序疏证》指出记体的正体是:“叙事之后,略作议论以结之,”[6]162他将韩愈的《画记》和柳宗元的山水记视为记之正体。秦观《淮海集》卷三八《五百罗汉图记》曰:“尝览韩文公《画记》,爱其善叙事,该而不烦缛,详而有轨律。”[33]洪迈《容斋五笔》卷七《韩苏杜公叙马》曰:“秦少游谓其叙事该而不烦,故仿之而作《罗汉记》。”[34]叙事详略有当是记之正体的最直观的体现,如《画记》依次描写人、马、牛以及作记缘由,没有太多缀辞。

王应麟《辞学指南》指出记体创作需遵守熟格律、重立意、语简瞻三大原则。熟格律就是“熟考总类可也”,重立意就是“须就题立意”,语简瞻即“不可太长不可近俗不可多用难字”[5]3836。南宋时人们提炼出记的创作标准。朱熹认为“记文当考欧、曾遗法,科简刮摩,使清明峻洁之中,自有雍容俯仰之态。”[5]3837王应麟主张“记序以简重严整为主,而忌堆叠窒塞;以清新华润为工,而忌浮靡纤丽。”[5]3837以游记为例,相对于六朝时期寥寥以记的简单形态,唐宋游记寓情于景的写作理念反映出记体的发展与进步。柳宗元的山水记文以穷状其物为最大特色,游记作品将自己的内心隐秘之情与景观游踪相结合,仕途之穷与精神之达通过以写景抒情的方式展现出来。林纾云:“山水之记,本分两种。欧公体物之工不及柳,故遁为咏叹追思之言,亦自饶风韵。柳州则札硬砦,打死仗,山水有此状便写此状,如画工之绘事,必曲尽物态然后己。”[31]394游记的书写方式也从侧面反映出唐宋时期人与自然的关系已入和合之态,“自然”与“我”之间没有距离。

叶适认为记体是经过八大家的书写才得以成熟,“记,虽愈及宗元,犹未能擅所长也。至欧、曾、王、苏,始尽其变态”[35]。文学观念在进步,文体也会随着时代的发展出现一些新的问题。尤其是对于书写来说,当旧体难呈其意时,破体势在必然。破体也始于韩、柳。吴讷曰:“然观韩之《燕喜亭记》,亦微载议论于中。至柳之记新堂、铁炉步,则议论之辞多矣。”[6]161宋代古文家皆以韩柳之文人为圭臬,曾巩、三苏在作文尚法欧或宗韩的同时也打破常规。记的正体是记叙,而韩、柳等人不囿于单纯的记叙而在行文中加入议论,两宋记体文甚至“以论为记”,如《西清诗话》载王安石和苏东坡就曾互相讥讽对方所作之记实为论说。介甫讥东坡《醉白堂记》为韩白优劣论,而东坡则斥介甫《虔州学记》为学校策。

除了作者个人的书写习惯以外,各种文体的互相融合也是破体的原因之一。破体也意味着不同文体的界限变得模糊,辨体便成为必要功课。章学诚认为文体辨析有三难:一是体式之孳乳,与日俱新。二是观念之锢弊,贤者不免。三是体义之混淆,自来即尔,文体相淆加大辨体的困难。孙梅在《四六丛话》中指出记体尤其容易和赋、论、序、碑等四类文体相互混淆:“窃原记之为体,似赋而不侈,如论而不断,拟序则不事揄扬,比碑则初无诵美”[36]。后文通过举例的方式对这几类文体作大致的辨别。

元陶宗仪在《缀耕录·文章宗旨》中说:“赋者,古诗之流也,前极宏侈之视,后归简约之制……记者,所以记日月之远近,工费之多寡,主佐之姓名。叙事如书史法,《尚书·顾命》是也。叙事之后,略作议论以结之,然不可多。盖记者,以备不忘也。夫叙者,次序其语,前之说勿施于后,后之说勿施于前,其语次第不可颠倒。”[37]文学创作在传达心灵对于生命的感悟,创作者的情思运用于文辞之中则表现出心灵化的倾向,赋形成“赋心”,文形成“文心”。赋是古诗之流,而记是记叙之文,二者在根本特性上并不相同。记与序之间,序一般是序典籍之所以作也,多出现在卷首或卷末,有些署名“序某”或者“某序”的小文从名称上并看无记之名,但本质上还是属于记文。从创作的角度来讲,叙事之记难度要高于序论。章学诚在《章氏遗书》中指出二者的不同:“序论辞命先有题目,后有文辞,题约而文以详之,所谓意翻空而易奇也。叙事之文,题目即在文辞之内,题散而文艺整之,所谓事征而难巧也”[38]。序本身含有赠序之意,故行文多揄扬而记没有这样的要求。

记与志、封禅文之间的边界也不甚明确。李兆洛《骈体文钞》卷二十三“碑记”类选录的《王仲宣荆州文学记》还有收录于《古文苑》的《樊毅修西岳庙记》,都有记的名称,但实际上是属碑铭之类。方苞谓“碑记墓志之有铭,犹史有赞轮,义法创自太史公。”[39]《后汉书·祭祀志》中的《封禅仪记》和蔡邕《车驾上原陵记》虽以记为名,实质也是典志类的封禅文。刘禹锡《救沉志》虽以志为名,实际上是记录贞元末年武陵郡水灾的记叙文。还有那些刻于石碑上的杂记文不免又与碑志文体相类。前面提到的《古文苑》中标识为记体文的《汉樊毅修西岳庙记》实际上是碑记。姚鼐《古文辞类纂·序》:“杂记类者,亦碑文之属。”[40]曾国藩参照姚鼐《古文辞类纂》选编《经史百家杂钞》,其中记分为叙记和杂记,叙记所选之文多是带有叙事成分的《尚书》《左传》中的篇章,杂记选录之文既有典志类的《礼记》《周礼》也有以记名篇的《荆州文学记》和《造戾陵遏记》等碑文。碑和记本为相互独立的文体,但墓碑记、塔记、坟记等都是二体相参的产物。文体相参造成两种或多种文体之间边界模糊、体制混沌,但是盘活了文体的发挥空间,增加了文体的体制弹性。

文体会虽随着时代的发展在自身体制传统上衍生出新的文体形态。作为二次创作的重要方式,宋代的檃栝对象少不了记体。林敬之《摸鱼儿》檃栝王绩《醉乡记》,三首《水调歌》分别檃栝欧阳修《昼锦堂记》、范仲淹《岳阳楼记》和王禹偁《黄州竹楼记》,两首《沁园春》分别檃栝白居易《庐山草堂记》与范仲淹《严先生祠堂记》,还有苏轼《醉翁操》、黄庭坚《瑞鹤仙》、林敬之《贺新凉》均檃栝于欧阳修《醉翁亭记》。记体文之所以被词体大量檃栝,也说明在当时已取得经典化地位。晚清记体文的真实性、形象性、抒情性也被早期报告文学所借鉴。

附:以文体编目的总集中记体的排序、篇数及分类