一团和气化纠葛

2021-09-10于宁

〔摘 要〕1991年至2005年,可以称为李安电影创作的早期阶段。李安早期电影中的冲突建置,基本聚焦于代际伦理冲突、区际文化冲突、心际情感冲突这三个层面。本文结合李安早期执导的十部影片来具体梳理和分析其冲突建置与主题呈现。

〔关键词〕李安;冲突建置;主题呈现

在当今的国际影坛上,李安是华人导演中最具影响力的旗帜之一。自1991年的长片处女作《推手》上映至今,李安的導演生涯已延续了三十年的辉煌。

1991年至2005年,可以称为李安电影创作的早期阶段,共有九部电影长片问世。①其早期电影中的冲突建置,基本聚焦于代际伦理冲突、区际文化冲突、心际情感冲突三个层面,而李安则似在这三种冲突之间的“推手”,期冀以一团和气化解各方纠葛,为人类的矛盾与苦恼寻找一种包容和解之道,李安电影世界的精神主调也由此奠定。本文将结合李安早期执导的十部影片来具体梳理和分析其冲突建置与主题呈现。

“家庭伦理片”是李安最擅长的题材类型。正是由于“家庭三部曲”②的成功,才使得李安一举成名、进军国际。现代家庭往往是不同文化观念交织并存的一个“社会小缩影”。在这三部影片中,他试图通过家庭中新老两代人之间的伦理冲突,来展现不同文化之间的对抗与和解。

如果说,《推手》(1991年)和《喜宴》(1993年)还负载着对东西方文化进行沟通与和解的任务,那么,《饮食男女》(1994年)则是更为纯粹的中国式家庭伦理片:一个中国传统家庭中,一位老人和三个女儿的聚散离合。

王国维先生在《<红楼梦>评论》中有言:“吾国人之精神,世间的也,乐天的也。故代表其精神之戏曲小说,无往而不著此乐天之色彩,始于悲者终于欢,始于离者终于合,始于困者终于亨,非是而欲餍阅者之心,难矣!”

李安的《饮食男女》实未脱离这一“始终”。影片开端是朱爸爸施展“美食烹饪”的技艺,为筹备“周末家宴”而忙碌。他的三个女儿赶回家里聚餐。这本该是一个很“和气”的场面。如“美食烹饪”一般的平稳有序,如“周末家宴”一般的礼敬圆满,正是中国传统家庭所推崇的生活秩序与状态。但传统家庭解体前的种种冲突与危机正潜藏在其间,散播着待燃的“火药味”。

朱爸爸的“味觉退化”恰是家庭生活“一潭死水”的隐喻。人虽团聚,心已离散。正如朱爸爸所说:“人心粗了,吃得再精又有什么用?”父女们的心境早已躁动不安。“儿大不由娘,女大不中留。”这更是每一个传统家庭都将面临的现状。

于是,影片由父女四人分为四条线索。朱爸爸试图打破家庭的僵局,寻找新的生活动力,大女儿家珍在自己编造的“爱情幻想”中挣扎,二女儿家倩在事业的压力下享受着“现代浪漫”,三女儿家宁则体验着青春爱情的冲动与无奈。传统与现代的碰撞下,伦理难题随之一一呈现出来。

矛盾爆发,才有可能解决。同样,家庭离析,才有可能重组。当人们不甘死寂时,就会寻求自身改变和重建沟通。李安对家庭伦理难题的突围之策,正是该片进步意义之所在。在高潮部分的“周末家宴”上,朱爸爸终于鼓起勇气,宣布与爱人锦荣结婚,亲手终结了旧式的家庭关系,也促成了新式家庭关系的重组。

片末尾声,一心逃离的二女儿家倩反而住进老屋,成为“周末家宴”的召集人。人虽离散,心却凝聚。当朱爸爸说出“我又尝到味道了”之时,影片终以“一团和气”驱散“火药味”。两代人的和解终得实现。

李安在“家庭三部曲”中始终坚持东西兼顾的国际视野。及至执导《冰风暴》(1997年)时,他开始用东方导演的视角去观察和解析西方家庭的危机。该片荣获戛纳国际电影节最佳编剧奖,在影评界赢得了良好的口碑,也奠定了李安在美国电影界的地位。

《冰风暴》的拍摄手法与《饮食男女》有着诸多相似之处,但比之更娴熟、自然。影片中的胡德一家同样面临着分崩离析的家庭危机。胡德夫妻面临的正是现代人普遍困惑的中年危机:事业上停步不前,夫妻感情消退,而子女在青春期的叛逆与躁动中,与长辈冲突不断。

胡德一家的困惑是20世纪70年代美国家庭关系转型期的一个缩影。旧的生活状态与新的社会思想变化形成了激烈的冲突。时势所趋,家庭成员也要各自图变,以求解脱。这种改变也是一个从“火药味”弥漫到“和气”重生的过程。

片中,李安对冲突爆发与解决的处理方法是将之集中于感恩节的一夜之中。这也正是片名的含义所在。总体上来说,矛盾冲突的铺展做得相当细致。而“感恩节之夜”一段则占去影片将近一半的篇幅,依旧保持了李安舒缓、流畅的风格。而随着“冰风暴”的结束,家庭成员间一定程度上实现了理解与沟通,并在片尾处流露出一丝暖意。不同的是,“和气”只是阶段性的。社会在发展,改变也在继续。这是李安正式步入美国影坛后,对现代社会及家庭关系的新认识。

《冰风暴》一片也揭示出东西方在家庭伦理问题上许多“同病相怜”的共通之处。家和万事兴,东西方皆然。在李安的早期影片中,代际伦理冲突的建置,家庭情感关系的展现,仍旧青睐这股和暖之气。

“天下大同”是中国古代儒家知识分子宣扬的社会理想。而东西方文化的冲突则是现存的问题。李安出身传统的中国书香门第,对中国传统文化有着深厚的感情。在美留学生活,又使他对西方文化有着独特的感悟。因此,更能理解东西方文化之间的差异与隔阂。天下大同之梦,成为李安电影更高一层的精神追求。

李安从影之初创作的《推手》与《喜宴》便是极具代表性的作品。两部影片的故事构思很相似:儿子在美国有着自己的生活,但随着长辈的到来,冲突相伴而生。

《推手》一片的故事线索比较简明,人物关系也较为清晰。但就展现东西方文化的差异与隔阂而言,其构思却是匠心独运:当一个中国老人与外国儿媳生活在一起时,会发生什么样的故事呢?

片中,老父朱先生是出身世代书香门第的太极大师。妻子玛莎是典型的美国女性。儿子朱镜生就在这种满含文化冲突意味的家庭困境中挣扎着。影片叙事慢条斯理,感人至深。老朱的寂寞孤独正是对文化交流现状的写照。

在此片中,李安首次强调了“沟通”的重要性。片尾,我们看到:玛莎开始怀念老朱;离家独居的老朱也以宽容的态度去理解儿子。虽然老朱的这种理解显得有些凄凉,但毕竟代表着老朱开始以自己的方式去尝试融入这个新的社会环境。而他与陈太太的感情发展则带给我们一股和暖之气。影片在“一团和气”中落幕。这正是李安对于文化沟通的期望,也正是得益于影片中丰富而深刻的文化内涵,李安在影坛开始声名鹊起。

作为李安在电影长片上的“处女作”,《推手》还有其稚嫩之处,《喜宴》则显得更加成熟。李安首次将目光对准“同性恋”这一敏感话题。东西方在对待这一问题的观念上差异巨大。但李安只是借题发挥,着力探讨的仍旧是东西方文化的差异及沟通的重要性。

片中,儿子高伟同是西方文化的代表,追求个人生活的自由。而父亲高师长则是中国传统文化的代言人,要求儿子有正常的家庭生活,能够传宗接代、延续香火。传统的中国文化是沉静内敛的,而喜气洋洋、热热闹闹的婚宴则是沉静后的爆发,内敛下的张扬,就如李安在片中饰演的宾客所说:“这是五千年性压抑的结果。”所以,婚宴其实是中国文化风俗在动静张弛之间的浓缩,很有代表性。

但这场坚持在美国举办的“喜宴”,颇有些中国文化在西方文化的包围下顽强抵抗的意味。而这场“喜宴”笼罩下的“假结婚”——婚姻与爱情的分离,又似是西方文化在中国文化包围下的坚持抗争。

从另一个角度上来说,这种“你中有我,我中有你”般的交织、斗争,正是文化间交融、和解的过程。其实,该片对矛盾冲突的解决采取了一种很取巧的方式——既让高伟同与爱人赛门得以在一起,又让父母抱上了孫子。但敞开心扉、沟通交流的重要性依旧得到了强调。父亲用英语与赛门交流,正是打破藩篱、进行沟通的体现。片尾,父亲通过机场安检时高举双手,更显示出一种妥协的姿态。这种妥协正是李安所倡导的文化上的宽容与和解。

李安对区际文化冲突的探讨并不局限于东西方之间。他在美国影坛立足后,开始拓展他的视野。于是,有了《与魔鬼共骑》(1999年)和《卧虎藏龙》(2000年)。

《与魔鬼共骑》曾被许多美国影评人誉为“电影史上最好的南北战争电影”。在这部影片中,李安通过一支在历史上以残忍著称的南方游击队来描述一个年轻人成长的故事,场面壮阔,但风格氛围依旧冷峻内敛。

这次,李安从一个全新的角度对美国内战中的南北分歧和种族对立问题进行了探讨。影片中的那支游击队成员复杂、思想各异,却必须合作对敌。故事的构思上首先做了三层交织:故事发生地密苏里州是唯一一个存在黑奴制度却支持北方的州。而这个支持北方的州里却有一支南方游击队。父亲支持北方的杰格·罗德和黑奴丹尼尔·赫特就在这支南方游击队中并肩作战。一切似乎都显得矛盾重重、极不和谐。但这种对立交织并存在一起,才显现出文化调和万物、抹平界限的伟力。

片尾,南方军失败,德国移民的后代杰格和黑人赫特活了下来,并寻找到属于自己的新生活,一切冲突在历尽艰难之后又开始走向和谐共生。这或许正是美国克服分裂危机,走向统一繁盛的预兆。

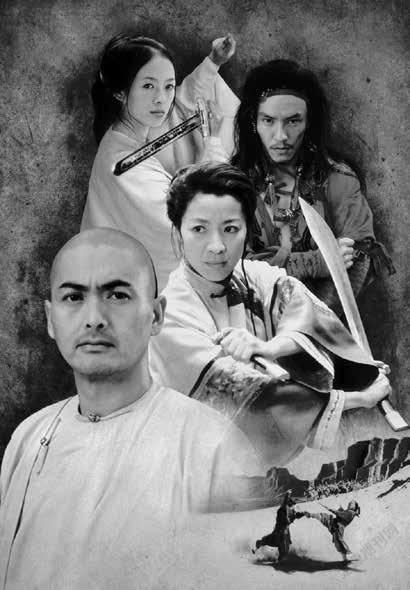

《与魔鬼共骑》是美国战争题材,而《卧虎藏龙》则是中国武侠题材。古人说:“他山之石,可以攻玉。”在美国多年的从影经历使李安对中国文化有了进一步的审视与思考。《卧虎藏龙》中,多种文化观念混杂交织,五位主角身上就各具不同的文化色彩。历尽纠葛的结局虽悲凉凄惨,但面对玉娇龙,俞秀莲的剑毕竟没有斩下去,这又是宽容的体现。李安还是照例在片尾留下一丝和暖,作为文化和谐、天下大同的预兆与起始。

关注理欲之辨,探讨理智与情感间的冲突,李安显然更为热衷。《理智与情感》(1995年)和《色戒》(2007年)是其最有代表性的作品。这两部影片的创作相隔十余年,分别代表着李安对这一话题认识的两个阶段。以《理智与情感》为代表,李安的早期电影作品中一直努力维系理智与情感间的平衡,推崇心气平和、人生畅达的境界。

《理智与情感》是一部“站在巨人肩膀上”的作品,但李安还是以惯用的细腻而流畅的叙事手法将之讲述得舒展自如。片中,主人公埃莉诺和玛丽安娜两姐妹分别代表了理智与情感的人心两面。由两姐妹分出两条情节线,再交织在一起,形成一个复杂的人物关系网。

埃莉诺与爱德华的爱情离合,随着埃莉诺内心理智与情感的斗争而起伏。布兰登上校和威洛比又可以分别看作是玛丽安娜内心理智与情感的两个化身。

片尾,两姐妹都理智地看清了恋人的内心,勇敢地追求到真挚的恋情。理智与情感终于达成和谐。影片的教益得以凸显:对待爱情,既要勇于追逐,又要“火眼金睛”;理智与情感无论哪一面膨胀,都会打破平衡,错过真正的爱情。

《卧虎藏龙》与《理智与情感》在这一主题的呈现上有许多相似之处。这也是东西方文化间的一种默契。李慕白作为道家文化的代表,同样面临着理智与情感的抉择。这种抉择更显得性命攸关,李慕白的师父江南鹤之死正是前车之鉴。玉娇龙的内心斗争则更显激烈。她在情感归宿上面对的是鲁君佩与罗小虎,在人生信念上面对的则是李慕白与碧眼狐狸。无论是理智占上风,还是情感占上风,都要面对一个“岔路口”。片尾,李安用“仁恕之剑”将主人公引向正途。

《卧虎藏龙》之后,李安在理智与情感的探讨上继续前行,冲突趋向残酷,“和气”开始衰减。《绿巨人》(2003年)就是将感性冲动膨胀而理性无法制约后的恶果,通过科幻片的形式表现了出来。正如李安所说:“每人心中都有一个绿色的魔鬼。”这个魔鬼就是理智与情感间的不平衡。

之后的《斷臂山》(2005年)更负盛名。得益于李安多年来形成的沉着稳健的风格气质,该片所营造的氛围仍旧沉静舒缓。片中,幽静壮美的断臂山是主人公杰克和恩尼斯之间情感酝酿喷薄的“源泉”,而山外的社会则是理智回归的“牢笼”。杰克和恩尼斯都盼望着前往断臂山去获得情感上的自由,但又不得不回归社会去尽自己的责任。因此,顾及世俗观念和家庭责任是理智的无奈,而追逐真情是情感的需求。理智与情感的冲突在此片中依旧内敛,却更趋惨烈。

片尾以杰克的死,结束了两人之间几十年的爱情纠葛。恩尼斯摆脱了家庭的重负,却永失挚爱。当恩尼斯看到那件衣服和那张断臂山的照片时,感伤之情如潮涌至。李安早期电影所贯穿的那团“和气”开始在一种悲凉的氛围中消散。

《断臂山》代表着李安历尽喧嚣后又开始回归于沉静,思想观念开始进入又一个新的阶段。在种种话题上的探讨更加大胆、尖锐,那团“和气”也随之逐渐散失。争议颇大的《色戒》随后问世。色戒之间,冲突变得非此即彼,和解显得杳无希望。李安试图突破以往“正邪善恶”的底线,进行更加深入、更无遮掩的剖析。以《色戒》为起始,李安的电影创作开始进入中期阶段。

可以说,一团和气化纠葛,亦是李安得以在世界电影的厨房里,慢工细火烹调出“中国滋味”的一道秘方。

注释

①李安早期(1991-2005)执导的九部电影长片作品依序为:《推手》(1991年)、《喜宴》(1993年)、《饮食男女》(1994年)、《理智与情感》(1995年)、《冰风暴》(1997年)、《与魔鬼共骑》(1999年)、《卧虎藏龙》(2000年)、《绿巨人》(2003年)、《断臂山》(2005年)。

②“家庭三部曲”包括《推手》(1991年)、《喜宴》(1993年)、《饮食男女》(1994年)三部影片。

作者简介

于宁,中国电影家协会会员,四川省电影家协会理事,四川广播电视学会电视剧专委会委员,现执教于四川传媒学院电影电视学院。