搭建“脚手架” 构建“知识网”

2021-09-10张敏

张敏

摘 要 对于小学生来说,要达到对“图形的旋转”的特征有深刻的认识存在一定困难,涉及对平面图形上的多个顶点与多条边的考量。教学中,要立足学生的生活经验,经历“观察、比较、操作、描述、想象”等活动,以线段的旋转为中介,搭建认知的“脚手架”,从不同角度,在丰富的空间想象活动中完善体验,并在线与面、面与面、面与体等不同层面的变化与联系中去不断深化认识,实现“横向数学化”与“纵向数学化”,促进空间观念的发展。

关键词 小学数学 认知脚手架 图形的旋转 空间观念

苏教版教材四年级下册“图形的旋转”是“图形的运动”板块的学习内容。学生通过学习,能从运动变化的角度去探索和认识空间与图形,领会图形运动的方式、规律、特点,积累图形运动的经验,从而发展学生的空间观念[1]。学生已在三年级上册学习中结合实例初步感知生活中的旋转现象,本节课是在此基础上,从旋转中心、旋转方向、旋转角度三个方面引导学生观察和描述图形的旋转,建构旋转概念。

学习难点主要有两个:一是体会旋转的基本特征,即旋转前后图形的位置改变,形状和大小不变。二是在方格纸上将简单图形旋转90°[2]。在教学中,教师要帮助学生搭建认知“脚手架”,引导学生从熟悉的生活现象入手,通过“观察”“比较”“描述”等活动,把握旋转的三个要素;特别是以线段的旋转为认知中介,将生活中的旋转现象抽象成图形的旋转后,注意引导学生经历“操作、描述、想象”的过程,使得学习活动从直觉水平向联系水平过渡,把握图形旋转前后的变化情况,在变化与联系中建立知识间的立体网络,积累几何活动经验,形成空间表象,发展空间观念。

一、依托生活原型,提炼生活经验

学生在日常生活中通过观察已经积累了大量的对于旋转现象的感性经验,经由三年级的学习,对这种感性经验又进行了一定程度地提炼,这些都构成了对旋转三个要素认识的基础。在教学过程中,教师应依托生活原型,通过观察、比较、动作模拟等,对这些感性经验进行数学化的描述。

师:(出示钟表图)同学们,屏幕上的这只钟表,它的指针一直在运动,这种运动叫什么?

生:旋转。

师:你们在生活中还见过哪些旋转现象?(生略)

师:屏幕上有两只风车,我们吹口气,让它们旋转起来。仔细观察,这两只风车的旋转一样吗?有什么不一样?

生:旋转方向不一样。

师:左边这只风车,与钟表指针的旋转方向是一致的,叫顺时针旋转。

生模仿顺时针旋转。

师:右边这只风车,与钟表指针的旋转方向是相反的,叫逆时针旋转。

生模仿逆时针旋转。

师:通过观察和比较,我们发现旋转的方向有两种:要么是顺时针旋转,要么是顺时针旋转(板书)。

师:(动态出示车辆进出小区时转杆的运动)转杆打开和关闭的过程,也是旋转吧?这两次旋转又有什么相同点和不同点?能不能用身边的物品,来模拟一下这两个旋转的过程,再和同桌说说你的发现?

生模拟并交流。

师:谁来一边模拟,一边说说?

生:相同点是都有一个点固定不动,绕着这个固定点旋转的。

师:这个固定不动的点叫做旋转中心,如果给它用字母O表示,就叫绕O点旋转。

生:相同点是都旋转了90°。

师PPT上呈现三角尺验证。

生:不同的是旋转方向,打开时是顺时针旋转,关闭时是逆时针旋转。

师:一起来完整地说一说,这两次转杆分别是怎么旋转的?

生齐说绕点O顺时针旋转90°,绕点O逆时针旋转90°。

师:现在,你们能不能总结一下,怎样才能把旋转运动准确、完整地描述出来?

生:要讲清旋转中心、旋转方向、旋转角度。

师板书。

在本环节中,教师从生活中的旋转现象入手,引导学生将两个风车的旋转进行比较,把学生的关注点聚焦到旋转方向上来,通过与钟表指针旋转方向的比对,以及手势、动作等模拟,将两种旋转方向表征于心。而教材中的转杆的旋转可以看作是线段旋转的生活原型,学生通过对转杆打开和关闭过程的动作模拟,把对两种不同旋转的内隐的对比体验用语言进行描述,从而把握旋转运动的三个要素,学会完整准确地用数学语言描述旋转运动。

二、聚焦关键线段,把握旋转特征

“旋转”的基本特征是图形旋转前后“对应点到旋转中心的距离相等,并且各组对应点与旋转中心连线的夹角都等于旋转的角度”,即“图形旋转后只是位置发生变化,形状和大小都没有变化”[3]。如何能够对这一特征有较为深刻的認识,并能够利用这一特征画出旋转后的图形,特别是平面图形的旋转涉及对图形上的多个顶点与多条边的考量,对于学生来说难度不小。要降低这一难度,在教学中搭建认知的“脚手架”就显得十分重要。

(一)认识线段的旋转

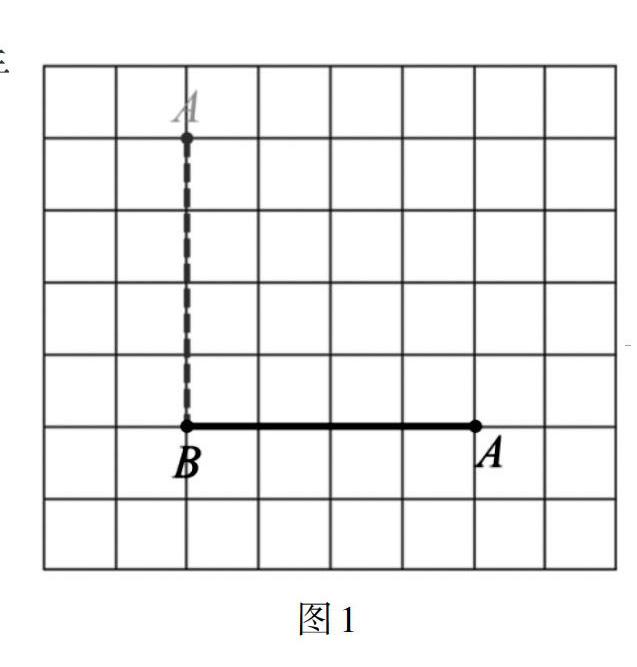

师:刚刚我们描述的都是生活中的旋转现象。如果把转杆用线段AB表示,画在方格纸上,你能说说这条线段是怎样运动的吗?(见图1)

生:绕点B顺时针旋转90°。

师:线段在旋转之前和之后,不变的是什么?

生:点B的位置不变,线段的长度不变。

师板书:定点、定长。

师:这条线段,若改变它的旋转中心和旋转方向,让它绕点A逆时针旋转90°,你能把旋转后的线段画出来吗?

生在练习纸上试一试。

师:这里有两幅“作品”,判断一下谁画的对?另一幅有什么问题?(生略)

师:根据大家易犯的错误,谁来给大家提个醒,画图的时候要注意些什么?

生:旋转中心点A的位置不能变;旋转后的线段和原线段成90°;旋转后的线段长度不变。

(二)认识三角形的旋转

师:线段的旋转是解决平面图形旋转问题的基础,因为很多平面图形都是由线段围成的,比如说三角形。(出示三角形ABC)你会把这个三角形绕点A逆时针旋转90°吗?

老师给大家准备了小三角形,请同学们在方格纸上,按要求试着转一转,再把旋转后的三角形在纸上画一画。

生用三角形纸片旋转,并尝试画图。

师:请两位同学上来交流。

生1演示旋转的过程。

师:你有没有需要提醒大家的,旋转时要注意些什么?

生:旋转时要用手按着三角形的顶点A,因为顶点A的位置不能变。

师:你们和他旋转的一样吗?你们怎么知道,转到这里就是逆时针旋转了90°呢?

生:可以看AB这条直角边,它绕点A逆时针旋转了90°。

生:也可以看另一条直角边AC,也绕点A逆时针旋转了90°。

师:以A为端点的两条直角边,都逆时针旋转了90°,整个三角形就是逆时针旋转了90°,对吧?其实,斜边BC也与原来成90°。

生2介绍画法:A点不动,先画出AB绕点A逆时针旋转了90°的线段,再画出AC绕点A逆时针旋转了90°的线段,最后画出斜边。

师:老师这里还有两幅“作品”,你们看看,有什么想说的?

生评价,教师相机板书:定点、定形。

师:我们把大家旋转和画图的经验总结一下,看屏幕。(播放旋转和画图的动画、录音)

在本环节中,学生首先认识了线段的旋转并能够准确把握旋转三要素。此时,教师让学生把生活场景中的转杆抽象成线段画在方格图中,再经历语言描述和作图两个层次的活动,从数学的角度理解线段旋转的特点,即定点、定长,为后面刻画三角形的旋转打下基础。

以线段的旋转为“脚手架”,这为学生进一步把握平面图形旋转的特征组织了三个层次的活动:第一层次,为学生提供三角形纸片,让学生动手实际操作,引导学生交流操作时的注意点,并组织学生讨论“如何确定是逆时针旋转了90°”,在讨论中将平面图形的旋转聚焦为以旋转中心为端点的关键线段的旋转;第二层次,带着操作、交流得到的感悟,组织学生画出旋转后的三角形,并把画图的过程与操作旋转三角形纸片的过程相对应,组织学生讨论与交流,进一步强化体验;第三层次,将学生画图的正反例进行比较,总结出平面图形旋转的特点:定点、定形。

三、多维分层练习,促进深度理解

要达到对旋转特征的深刻理解与把握,还需要学生从不同的角度在丰富的空间想象活动中完善体验,进一步体会图形的旋转与图形中每一条边的旋转的一致性,从而准确把握旋转运动的特征。

(一)分层练习一

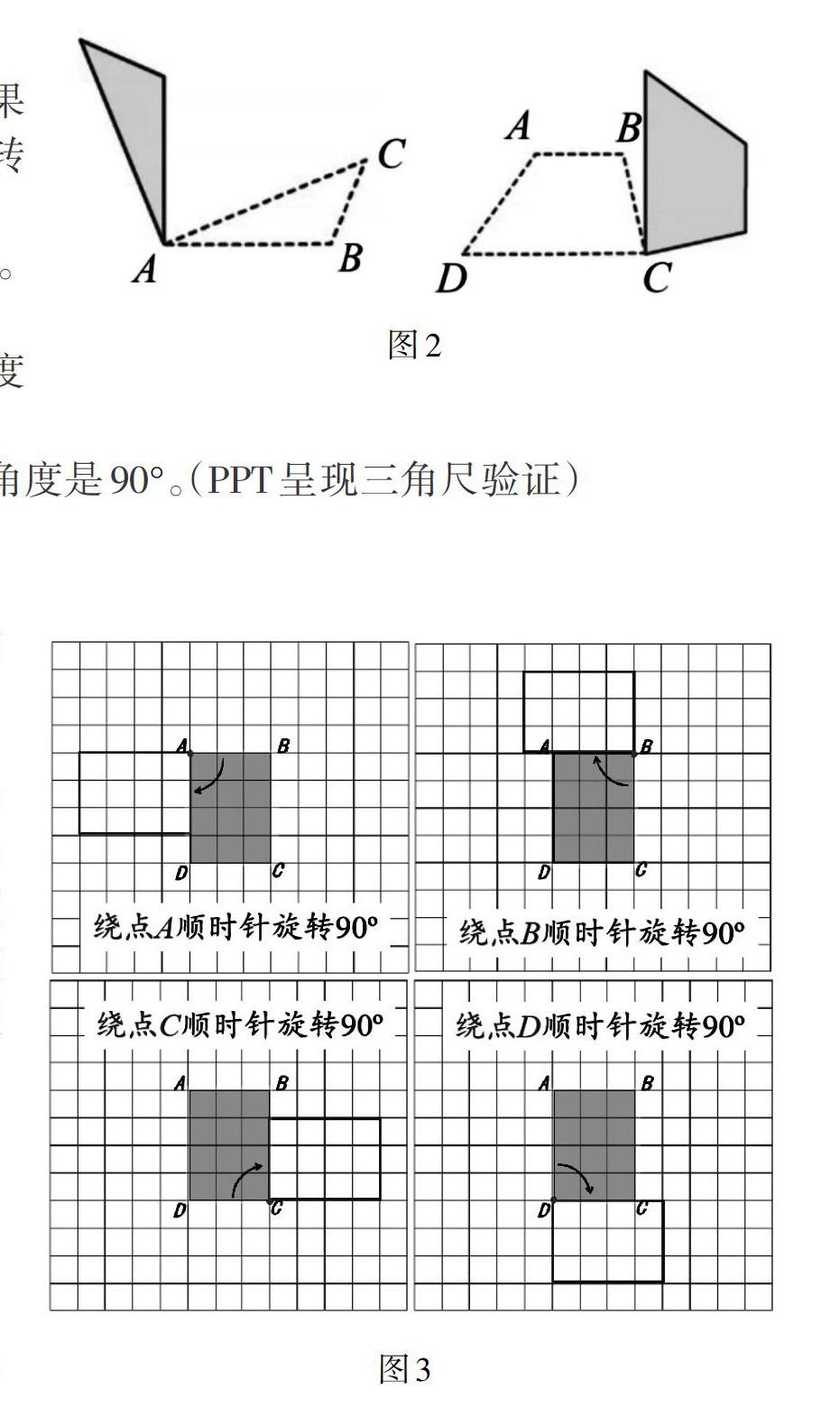

师:方格能够帮助我们确定旋转角度,如果把方格去掉,你还能准确判断图形是怎么旋转的吗?(出示图2练习纸)

生讨论后汇报:三角形绕A点逆时针旋转90°。

师:是从哪看出来逆时针旋转90°的?

生:可以看AB这条边,它与旋转之前的角度是90°。(PPT呈现三角尺验证)

生:也可以看AC这条边,它与旋转之前的角度是90°。(PPT呈现三角尺验证)

图2讨论略。

师:你们在判断时有什么技巧?

生:只看以旋转中心A为端点的两条边,就可以确定整个图形是怎么旋转的了。

(二)分层练习二

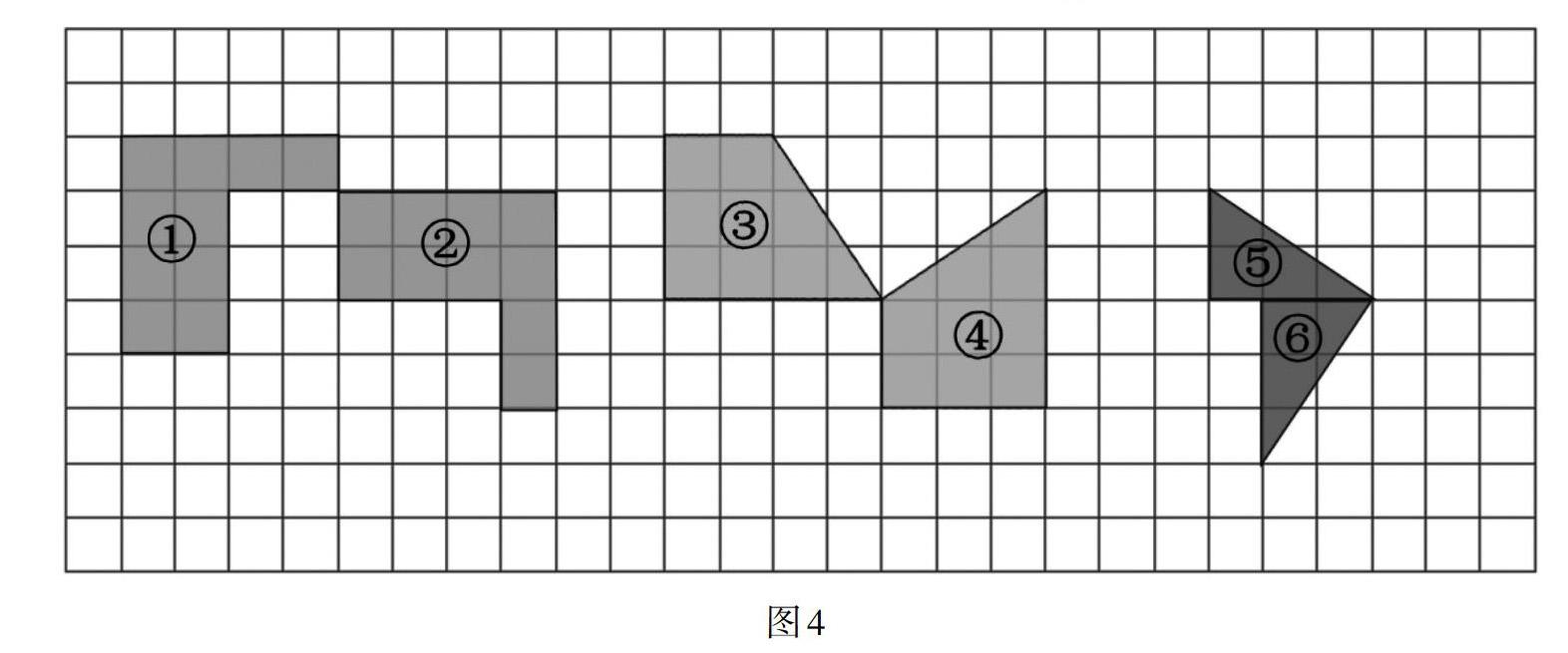

师:长方形也有4条边,绕A点顺时针旋转90°,可以考虑哪两条线段?想象一下它旋转后的样子,用手指对着屏幕画一画。绕B点顺时针旋转90°,要考虑哪两条线段?绕C点顺时针旋转90°,绕D点顺时针旋转90°呢?(生交流、想象)

师:请同学们按照自己练习纸上的要求,画出长方旋转后的图形。(生分组画出绕点A,B,C,D顺时针旋转90°后的长方形)

展示学生作品并评价。

师:比较一下这四幅图中的旋转,有什么想说的?(见图3)

生:同样一个图形,旋转中心点不同,产生的图形就不同了。

(三)分层练习三

师:老师这里还有三个图案(见图4),它们有什么共同特点?

生:都是由同样的两个图形组成的。

师:你能旋转每组中的一个图形,使每组图形都变成一个长方形吗?

师让生讨论:在每组图形中,只要把哪两条线段重合在一起,就能组成长方形了?要想把它们重合,在脑中想象一下,应该怎么旋转呢?

交流:第一组图形,可以把①号绕点O逆时针旋转90°,也可以把②号绕点O顺时针旋转90°。(PPT展示)

師:比较这两种不同的旋转,有什么发现?

生:旋转两个不同的图形,方向正好相反,都可以组成长方形。

师:第二组图案,你们想旋转几号?第三组图案,谁能把两种旋转方法都能说出来?

(生交流略)

师:通过旋转,还可以把不规则的图形转化成规则的长方形,这种方法在我们以后的学习中还会用到。

在此环节中,笔者设计了三个分层练习:分层练习一是在没有方格图背景的情况下判断图形是如何旋转的,学生只能通过对应线段的旋转来判断整个图形的旋转,强化了线段的旋转与图形旋转之间的联系;分层练习二则是把一个长方形绕不同的顶点旋转,首先要考虑的就是以旋转中心为端点的两条边旋转后的位置,再根据这两条边确定整个长方形旋转后的位置;分层练习三是引导学生关注要将哪两条边重合在一起,仍然是根据图形中的一条边的位置确定整个图形的旋转,同时帮助学生体会通过旋转进行图形转化的方法,为学习多边形面积计算公式的推导做准备。三个层次的练习都聚焦于平面图形中以旋转中心为端点的边的旋转,都经历了观察、想象、验证的过程,在一定程度上达到了对学生空间想象力的训练与培养。

四、拓展认知视野,增强空间观念

学生空间观念的形成,有赖于在线与面、面与面、面与体之间的变化与联系中去不断深化,而旋转正是能够体现这种变化与联系的运动方式。因此,教师在教学中应该有意识地多提供相关的素材,组织学生观察、比较、体验。

师:在刚才的练习中,我们是以长方形ABCD的四个顶点为中心旋转,其实还可以以长方形内部的某个点为中心旋转,比如说MN点(如图5所示),顺时针连续旋转会产生不同的图案。一起欣赏一下。(动态展示连续旋转产生图案的过程)

师:很多美丽的平面图案都是通过一个图形旋转得来的,大家课后也可以自己用不同的图案试试。

师:大家在刚上课时曾提到,在开门和关门时门也是旋转的。把门用长方形表示(PPT动态出示如图6),大家能不能准确地描述一下,开门时,长方形是怎么旋转的?关门时呢?

生:开门时,长方形绕BC边逆时针旋转90°;关门时,长方形绕BC边顺时针旋转90°。(PPT验证旋转角度)

师:这里长方形的旋转,与前面大家画的长方形的旋转,有什么不一样?

生1:前面的长方形是在平面上旋转,而这里的长方形是在空间中旋转了。

生2:在平面上旋转,旋转中心是一个点;而在空间中旋转,旋转中心是一条线。

生3:平面上的旋转要定点、定形,空间中的旋转是定线、定形。

师:有什么相同之处吗?

生:都是要从旋转中心、旋转方向、旋转角度三个方面描述。

师:如果这个长方形绕BC边连续旋转,你们想像一下,会产生什么图形?(见图7)

生:圆柱体。(PPT动态呈现)

师:其它的平面图形,如三角形、半圆,绕一条边连续旋转,会产生什么图形?

生:圆锥、球。(PPT动态呈现)

在本环节中,先通过呈现相同的长方形绕不同的点连续旋转所产生的图案,让学生体验旋转中心对于旋转运动的重要意义,感受数学美、几何美;进而以生活中门的旋转现象为原型,让学生准确描述长方形在空間中绕一条边旋转后产生的图形,拓宽对旋转中心的认识、训练学生的空间想象能力,为后续学习圆柱、圆锥等知识做一定的铺垫。教师把学生对图形的旋转的认识从平面扩展到空间,并搭建相互间联系的“脚手架”,可以有效地发展学生的空间观念。

五、回顾总结反思,提升学习体验

回顾、总结、反思是提高元认知水平、提升学习能力的必要环节。教师不仅要对一节课所学的知识、技能进行总结,对学习的过程进行回顾,对学习的方法进行反思,更要对学习的经验和策略进行提炼,从而统摄前后相关学习内容,使学生形成良好的认知结构。

师:通过今天的学习,你有什么收获?

生:旋转的三个要素:旋转中心、旋转方向、旋转角度。

生:学会描述图形的旋转和画旋转的图形。

生:知道线段的旋转要定点、定长,图形的旋转要定点、定形。

师:在图形的的旋转中,做到了线段的定点、定长,就能够做到图形的定点、定形。其实这是一种重要的经验:研究平面图形的旋转,抓住其中最重要的几条线段去进行研究、观察、比较,就能够掌握整个图形的运动变化特点。

在此环节中,笔者进一步引导学生明晰线段的旋转、平面图形的旋转之间的联系,更重要的是,在学生总结回顾的基础上通过教师的提炼,强化了学生根据图形中的线段研究平面图形的体验,渗透了“部分与整体”之间关系的辩证思维,为以后研究平面图形的其它知识,积累了感性经验与理性经验。

本节课中,从“定点、定长”到“定点、定形”再到“定线、定形”的概括,建立了线段的旋转与平面图形的旋转之间的联系,以及平面图形绕固定点旋转与绕固定线旋转的联系;把两个完全一样的图形通过旋转转化成长方形的练习,与五年级学习多边形面积计算公式的推导建立了有效联系;以门的旋转现象为原型,描述长方形在空间的旋转,与六年级学习圆柱、圆锥等知识建立了联系;通过欣赏相同的长方形绕不同的点连续旋转所产生的图案,与数学的美建立了联系。在建立不同层面联系的过程中,实现了“横向数学化”与“纵向数学化”、学生的直观思维与抽象思维相互融通,感性经验不断丰富,理性经验不断提升,空间想象能力得到训练,空间观念得以发展。

[参 考 文 献]

[1]刘延革.学用数学语言表达 体会数学语言之美:“集合”课堂教学实录[J].小学教学(数学版),2019(7).

[2]朱德江,曹骏.借助信息技术 有效支持学生的学习:“图形的旋转”教学设计与学导过程解析[J].小学教学(数学版),2019(7-8).

[3]曹培英.“图形与变换”的教学思考[J].江西教育,2011(8).

(责任编辑:杨红波)