初中化学“证据推理”教学策略研究

2021-09-10王锋

王锋

摘 要 证据推理是实现从感性到理性提升的重要科学思维过程和方法,是学生科学素养的重要组成部分。根据新一轮课程改革的理念,基于证据推理的内涵,深入挖掘并梳理初中化学课程中的“证据推理”相关内容,探索发展学生证据推理素养的教学策略尤为重要。

关键词 初中化学 核心素养 证据推理 教学策略

著名的化学家傅鹰曾提出:“化学是实验的科学,只有实验才是最高法庭。”[1]这说明,实验对于化学学科来说是非常重要的,是获取验证假设或论点的证据。在某种意义上,实验是化学知识与逻辑的起点。化学研究是通过实验获得相关现象或数据,进而通过思维加工得出结论,最后再抽象概括出相关概念、理念、规律等内容。但是,在当前教学中,部分教师为追求所谓的“教学效率”,经常代替学生观察,直接给出现象和结论。而学生经常对实验中的异常现象视而不见,更多套用教材或教师给出的结论,不能结合实际情况有效分析问题,不能根据相关信息通过推理得出正确的结论。可见,当前证据推理素养是学生核心素养的缺失点,教师应在初中化学启蒙时期培养“证据推理”素养,使学生具备“实证意识”,初步具备结合相关证据进行推理的能力,为培养其他素养打下扎实的基础。本文以人教版初中化学教材为例,依据新一轮课程改革的理念,基于证据推理的内涵,深入挖掘并梳理初中化学课程“证据推理”内容,探索培养学生证据推理素养的教学策略。

一、挖掘教学内容的素养提升点

证据推理要求:通过分析、推理加以证实或证伪,建立观点、结论和证据之间的逻辑关系。证据推理可简单理解为“基于证据的推理”,表现为依据有关事实或材料推出新的判断或结论,从而实现问题解决或获得新知识[2]。“证据推理”包括“证据”及“推理”两部分,“证据”是能够证明某事物真实性的有关事实或材料,“推理”是思维的一种基本形式,是指由一个或几个已知判断(前提)推出新判断(结论)的过程[3]。初中化学课程目标要求“初步养成严谨求实”的科学品质,这一目标包含:初步养成实证意识,能实事求是解决问题、思考问题;此外,课标中对于“推理”能力的要求主要集中在课程的“过程与方法”目标:初步学习运用观察、实验等方法获得信息,能用文字、图表和化学语言表述有关信息;初步学习运用比较、分类、归纳和概括等方法对获取的信息进行加工[4]。运用获取信息及加工信息的能力,能够对获取的证据进行推理,获得相关结论。

初中化学教材中包含很多“证据推理”素材,教师应根据“证据推理”素养提升的特点对相应的教学内容载体进行梳理,并结合课程目标进行教学,以提升学生核心素养。而绝大部分的实验及科学探究内容都蕴含提升“证据推理”素养的教学功能,笔者以人教版初中化学教材上册为例,归纳出比较典型的“证据推理”内容,详见表1。

通过对第一单元到第七单元相关典型内容的分析可以看出,“证据推理”素养教学经历了从简单的感性加工→抽象→微观世界→抽象为概念、定律→归纳概括为方法模型的过程。在这个过程中获取证据的难度不断提升,证据加工推理的难度也不断提升。教师应明确这些内容与素养的结合点,明确“证据推理”素养培养的进阶规律,循序渐进地开展教学。

二、在教学过程中重视渗透“实证意识”

发展“证据推理”素养的前提是让学生具有“实证意识”,需要学生具备重视收集证据、开展相关论证的前意识。教师要养成问题引领的习惯,经常提醒学生:“你认为还有哪些证据可能支持你刚才的观点?你可以从哪些方面获取证据?你可以用哪些证据来证明刚才说的观点是不成立的?”通过这些问题的引导,强化学生的实证意识。为了使学生具备实证意识,教学中既重要又根本的是重视实验教学,教师应尽量多结合实验开展教学,多让学生接触实验,多让学生结合实验开展有关探究活动;引导学生养成借助实验手段学习、研究化学的习惯,不盲目套用教材或教辅的陈述;多结合实验素材,以实验呈现相关现象、数据,让学生从中获取相关信息,从实验情境中建构相关知识,经历相关情感体验。在实验过程中,教师应善于挖掘一些异常现象或误差数据素材,重视引导学生对比实验结果与课本实验结果的差异,深入分析导致异常或误差的原因。此外,在习题或复习教学中,教师不能仅停留在习题讲解或在黑板上讲实验,而应结合实验去解决习题或复习中的疑难问题,用实验去验证试题上的探究过程或结论,验证相关思维与推论。

例 某同学发现,上个月做实验用的氢氧化钠溶液忘记了盖瓶盖。对于该溶液是否变质,同学们提出了如下假设:

假设一:该溶液没有变质;

假设二:该溶液部分变质;

假设三:该溶液全部变质。

请设计实验方案,分别验证以上假设,简要叙述实验步骤和现象,并写出相关反应的化学方程式。

以上是人教版“第十一单元 课题1 生活中常见的盐”课后一道经典的探究习题,其探究的重点是如何设计验证三种可能情况的论证过程并获取相关证据,是较好考查及训练“证据推理”素养的习题。如果教师在教学中仅仅把它当作习题而简单作答、解析,就失去了一个“证据推理”素养教学的素材与时机。应充分挖掘这一习题的教学功能,把相关问题设计成实验探究内容,使学生可通过实验获得能够证明其中一种假设的证据,也能找到不支持其他两种假设的证据。这样,才能使学生在真实情境中应用所学知识解决问题,经历比简单讲析答案與思路更多、更丰富的细节体验,让实验探究真正发生,让学生学会应用实验手段获取证据,进而进行推理判断,得出有关的结论,完成相关论证过程,强化学生的实证意识,提升学生证据推理素养。

三、重视训练获取证据的技能

获取证据是证据推理的基础。如果没有完整、准确的证据,证据推理也就没有办法开展,或者所得到的结论不全面、不科学。为保证能获得有效的证据信息,教学中必须重视获取信息的技能训练,确保学生能深入观察,获得准确、全面的信息。获取证据的技能的培养更多要在实验过程中完成,贯穿实验教学的全过程,尤其是要利用好实验前的引导及实验后的交流总结。教师要在实验前做好充分准备,备好有关实验的教学内容,充分挖掘实验教学功能。实验现象稍纵即逝,在实验前,教师应指导学生如何观察,明确观察的时间、观察的重点;在实验时,教师演示或让学生参与演示,尽量做出最佳的实验效果;引导学生重点应用对比法去观察。以氧气的性质实验为例,教师应引导学生从“光、热、生成物”几个方面来重点观察燃烧现象,在演示前应注意提示学生观察对比可燃物在反应前后的不同、在空气中和氧气中现象的差异。教师尽量演示出最佳效果,让学生细致地观察,及时规范地记录、交流汇报所观察到的现象。最后,教师从规范表达的角度点评,要求做到全面、准确,例如,红磷燃烧时看到的是白烟,而不是白雾;硫在燃烧后生成无色有刺激性气味的气体,而不是“生成有刺激性气味的二氧化硫气体”,有刺激性气味的气体很多,仅凭鼻子和眼睛无法判定气体是不是二氧化硫气体。对于定量实验,除了应准确完成相关实验,规范地进行读数,尽量避免产生误差外,如果实验过程中有异常现象,教师不能视而不见,只让学生记下课本上的现象及结论,应把异常现象或实验误差作为生成性教学资源,挖掘这些教学资源的教学价值,深入分析实验过程中存在的问题,充分认识相关错误操作,再完整重现正确实验过程。这样可以使学生从侧面加深对实验内容的认识,正确认识异常现象或实验误差,实事求是地完成实验过程,及时修正实验获取的信息,逐渐形成获取证据的能力。

四、重视“推理”过程中信息处理能力的培养

“推理”过程是高阶的思维过程,涉及分析、对比、归纳等高级思维过程。要在“证据推理”过程中重点培养学生对所收集信息的处理能力,笔者认为可从以下两方面进行:

一方面,可以通过“归纳概括”的训练来重点培养信息处理能力,即对所观察到的现象进行分析、对比、归纳,最后抽象概括出现象背后的本质规律,达到“模型认知”的要求。以探究二氧化碳能否与水反应为例,把二氧化碳通入紫色石蕊试液,现象为溶液变成红色。但是单凭这一现象不能说明二氧化碳与水发生反应,必须通过实验证明该系统内没有可以使紫色石蕊试液变红的其他物质或其他因素,因此,需通过设计探究实验,找到水或二氧化碳等因素不参与反应的证据。通过控制变量完成实验并获得的现象有:①在紫色石蕊试纸上滴水,试纸颜色没有变化;②二氧化碳气体通入已放置干燥紫色石蕊试纸的集气瓶中,试纸颜色没有变化;③二氧化碳气体通入已放置湿润紫色石蕊试纸的集气瓶中,试纸颜色由紫色变为红色。对比分析这些现象,找到整个实验系统内水、二氧化碳不与紫色石蕊试纸作用的证据(以上实验也是证伪的过程),最后得出水与二氧化碳反应生成了酸性物质碳酸的结论。以上这个例子是通过探究达到证伪的过程,既证明水与二氧化碳不是使紫色石蕊试纸变色的原因,又完成证实水与二氧化碳生成碳酸的结论。

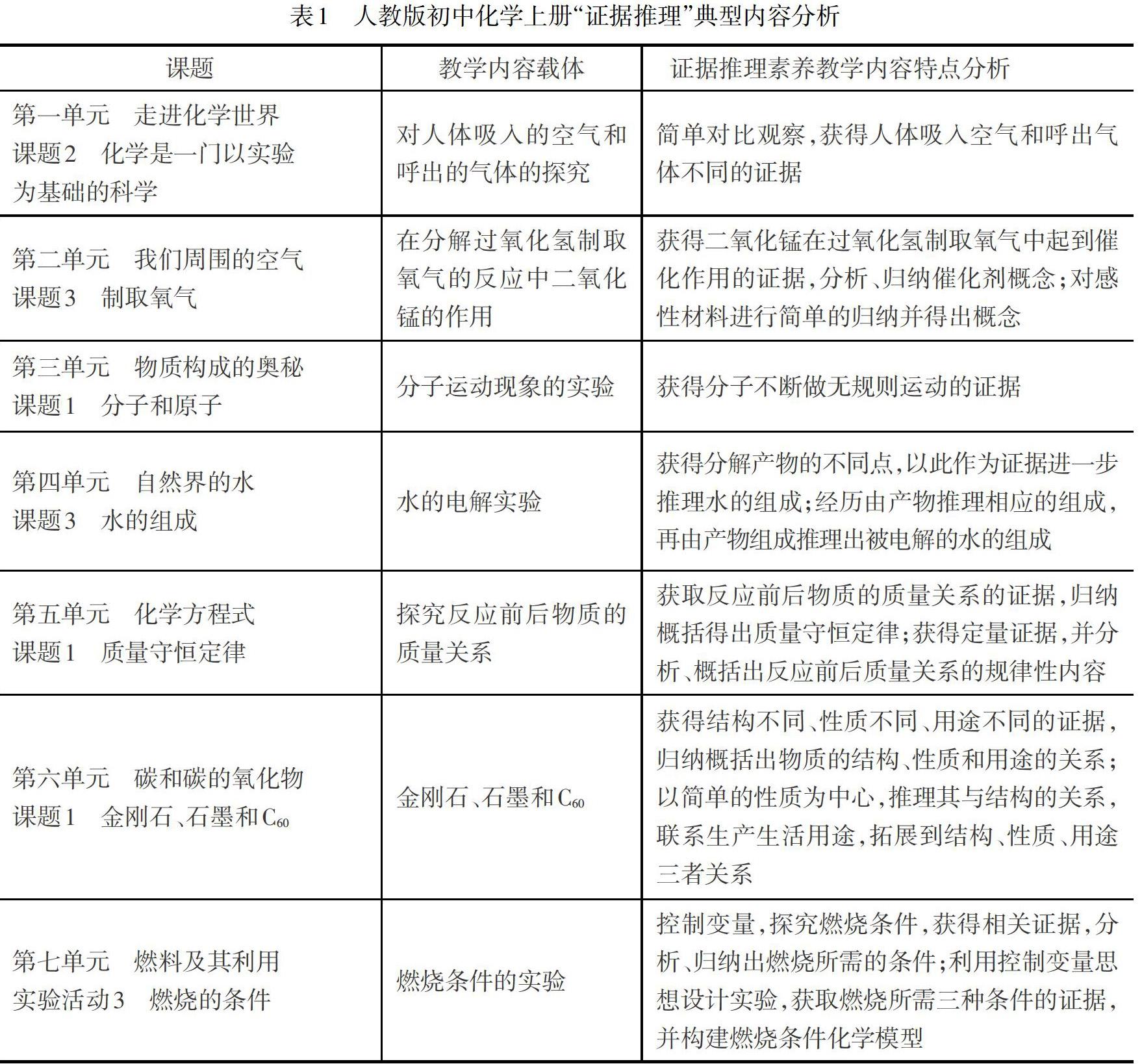

另一方面,可以通过演绎推理的训练来培养信息处理能力。在探究过程中,教师可引导学生在概念、理论、方法指导下,设计相应的探究实验,然后通过实验获取相关的现象或数据,找到现象或数据与所探究问题的关系,用实验所获得的现象或数据等证据,通过推理论证,充分支持原设计中假设的观点。以探究铁锈蚀条件为例,学生通过前面二氧化碳与水反应的探究实验,已建立了控制变量进行对比实验的思维模型,利用这一探究思维模型,设计了探究铁锈蚀的实验:

分别观察相关现象:图1、图2中的铁钉没有变化,图3中的铁钉表面有红色物质生成。学生在原来建立的思维模型指导下,对实验现象进行对比、分析、归纳,最后得到结论:铁的锈蚀是在铁与水、空气同时存在的条件下,发生缓慢氧化的过程。在实际的证据推理过程中,可能既有归纳推理的过程,也有演绎推理的过程,还有可能综合应用两种方法,最后得出结论。不管怎样,归纳与演绎法是推理过程中重要的方法,应重点培养学生应用归纳法与演绎法处理信息的能力,以提升学生“证据推理”能力。

五、开展“证据推理”素养的教学评价

教学评价在教学中起着激励、反馈等作用,引导教学的方向。开展“证据推理”素养教学需要建立与之相适应的教学评价方式。在教学评价中,应结合“证据推理”素养特点,从“获取证据”和“应用证据进行推理”两方面开展评价。

教师在开展“证据推理”课堂教学评价时,要注重评价的是学生在实验探究中通过观察获取可证明相关假设或观点的实验现象、结合实验现象进行推理、获得相关结论的能力。建议通过学案让学生记录观察到的现象,从现象中获取有效信息来证明假设的有关结论。以燃烧法探究甲烷组成为例,教师要求学生在学案中记录完整的现象,并根据现象推测甲烷的可能组成。在实验过程中可以观察到:燃烧时生成蓝色火焰,放出大量的热;在火焰上方罩一个干燥的烧杯,烧杯内壁有无色的小液滴生成;迅速把烧杯倒过来,向烧杯内注入少量澄清石灰水,澄清石灰水变浑浊。教师对能否观察到完整的信息,能否从中获取探究甲烷组成的有效信息,能否利用有效信息推理得到可燃物的组成等方面的学生表现做针对性评价。

“证据推理”素养是当前试题评价的热点,重点考查学生应用相关证据进行推理的思维过程。评价试题的命制可结合教材内容,挖掘教材中实验探究的相关问题,深度评价学生的“证据推理”素养。以燃烧法探究乙醇组成为例,结合实验中的问题,命制以下试题:

(厦门市2021年质检)化学兴趣小组对乙醇的元素组成进行探究[5]。

[查阅资料]①工业酒精是酒精灯的燃料,含有水分;

②在1个标准大气压下,酒精的沸点为78.50 ℃。

[探究一]实验装置如图4所示。

i.在酒精灯火焰上方罩一个干冷烧杯,观察到烧杯内壁迅速出现白雾;

ii.迅速倒转烧杯,倒入澄清石灰水,振荡,观察澄清石灰水是否变浑浊。

(1)甲同学根据步骤i中的现象推断燃烧产物中有水,从而得出乙醇含有氢元素的结论。乙同学认为甲同学的推断不严密,其理由是_________。

(2)步骤ii的实验目的是_________。

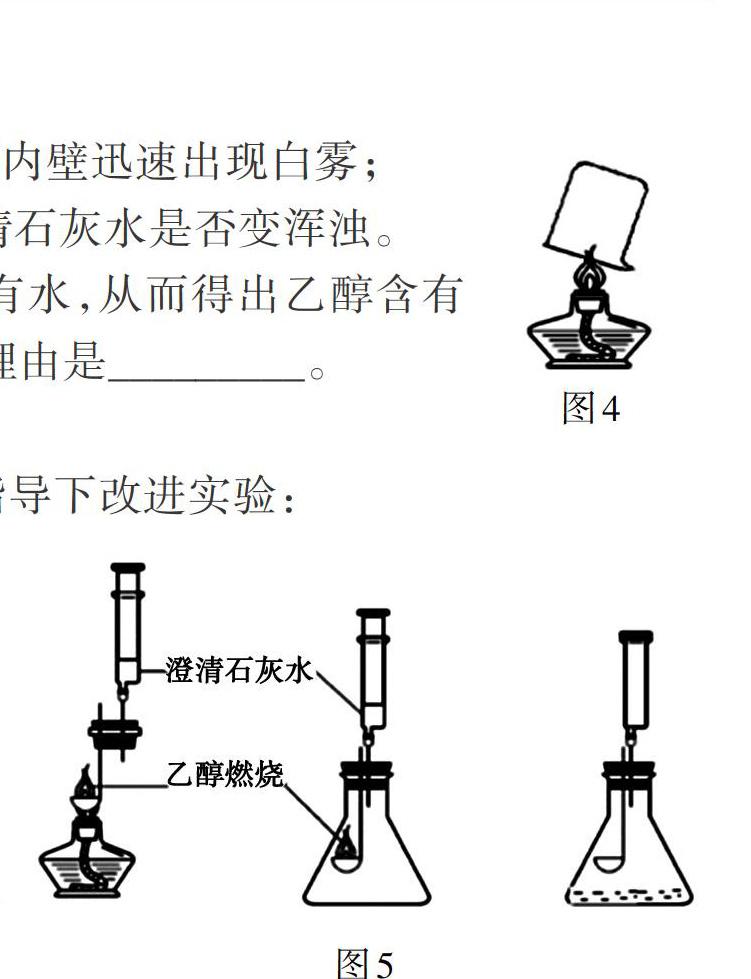

[探究二]实验装置如图5所示。兴趣小组在教师指导下改进实验:

i.检查装置气密性;

ii.将装有乙醇的燃烧匙放在酒精灯火焰上点燃,伸入锥形瓶中,塞紧瓶塞;

iii.待火焰熄灭后,将澄清石灰水注入锥形瓶中,振荡。

(3)与“探究一”相比,除工业酒精改为乙醇外,其他改进之处为________,这一改进目的是_________。

(4)实验时观察到锥形瓶壁上有小液滴生成。丙同学认为根据此现象仍无法得出乙醇含有氢元素的结论。丙同学的理由是____________。

【评析】本试题是以教材中“燃烧法探究甲烷组成”为素材,进一步迁移设计探究乙醇组成。试题考查学生以反应的产物水和二氧化碳作为证据,应用质量守恒定律进行推理获得乙醇组成。本题难点在于需确保生成物中水和二氧化碳是来自于乙醇的燃烧产物。试题中存在水和二氧化碳可能来自于工业酒精或酒精的棉线等干扰因素,只有排除这些干扰因素,才能确保证据推理的科学性、严密性。学生在答题时需从中获取以上相关信息,进行分析、断判,进而才能进行有效的证据推理。试题充分考查了学生在复杂情境中进行严密证据推理的能力。

总之,证据推理是重要的科学思维过程和方法,是发展学生科学素养的重要组成部分。化学是以实验为基础的自然学科,通过实验获取相关感性材料,通过对感性材料的分析、推理、抽象、概括等,完成从具体到抽象的思维过程,找到研究内容的本质。初中是化学教学的启蒙阶段,教师应重视引导学生养成从实验中获取证据的意识,重视引导学生结合化学的学科方法进行分析、推理,获取相关观点的证实或证伪的证据,形成相关的结论,为学生进一步形成“证据推理和模型認知”素养打下坚实的基础。

[参 考 文 献]

[1]张治家,张培富,张三虎,等.化学教育史[M].南宁:广西教育出版社,1996:538.

[2]陆军.化学教学中引领学生模型认知的思考与探索[J].化学教学,2017(9):19-23.

[3]黄云霞.化学学习中的证据推理及其教学组织[J].江苏教育(中学教学版),2018(75):53-54.

[4]中华人民共和国教育部.义务教育化学课程标准(2011年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2012.

[5]刘国豪.乙醇中碳、氢元素的检测探究实验[J].化学教学,2020(8):70-73.

(责任编辑:赵晓梅)