及物性理论视阈下《清明》及其英译文的对比研究

2021-09-10

一、引言

杜牧是晚唐杰出诗人,以七绝成就最高,《清明》便是他著名的七绝作品之一。《清明》一诗体现了杜牧绝句体小诗音律纯熟、语言清婉、含蓄精炼、寓情于景、以景表情、托兴幽微和远韵远神的风格,于1992年被香港“唐诗十佳”评选为第二佳。该诗脍炙人口,至今广为传诵,诗中既有诗人对时间、气象等自然条件的客观描绘,又有诗人对行人情感世界的主观刻画,是一篇拥有多种及物性过程(气象、物质、言语和存在过程等)的典型诗作。

不少学者从不同视角对《清明》及其英译文进行研究,如贾少敏将认知语言学中的图式理论引入古诗词翻译,以《清明》的两个英译本为例,阐释该理论对古诗词翻译的影响〔1〕;李宗成和白浩然基于“三美”视角,对《清明》的三个英译本进行对比赏析〔2〕;贾德江等从视域融合角度对《清明》的六篇英译文进行比较研究,探讨译文在形式、内容、意境三方面与原诗的视域融合度〔3〕;周方衡以许渊冲的“优势竞赛论”为指导,从意境、音韵美、主题思想三个层面探析《清明》的两个英译本〔4〕;李庆明运用生态翻译学中“三维转换”理论对《清明》五种英译本进行对比分析,得出“整合适应选择度”较高的译本,以验证该理论对古诗词翻译具有重要的指导作用〔5〕;黄国文教授基于Halliday的人际纯理功能〔6〕、语篇纯理功能〔7〕、经验纯理功能〔8〕以及逻辑纯理功能〔9〕对《清明》的英译文分别进行了探讨,但只讨论了六个译本,并且未对译文的及物性过程模式进行分析,也未从及物性角度提出相应的译文。鉴于此,本文扩大了语料,搜集了二十二个平行译本(1)本文的译文来自公众号“翻译教学与研究”2017年4月4日发布的一篇文章,题为“‘清明’译话——《清明》25个平行英译本”。本文选取了许景城、杨宪益、许渊冲、赵彦春、吴钧陶、孙大雨、蔡廷干、万昌盛、吴伟雄、龚景浩、曹顺发、丁祖馨、唐一鹤、黄宏发、黄新渠、托尼·巴恩斯通、邢全臣、都森、王力伟、赵甄陶、陈君朴和佚名(维基百科)等人的二十二个英译本。详见https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MTg1NjMwNg==&mid=2650821585&idx=1&sn=a9264be5f7eb5aadaa0d54886777fb42&chksm=84d3ca0cb3a4431a8b1bbe9f6e622819d14ae1c9eb96ede1189034ddd4a94a3b 1917679fc653&mpshare=1&scene=23&srcid=0404dged0p0blzKWxAjdYBNw&sharer_sharetime=1602823307028&sharer_shareid=d7e7c7e8e61fb0c2003ac7a1f0837a0b#rd。,在对原诗的及物性分析基础上,呈现不同译者在翻译过程中对及物性过程类型的偏离、转换或忠实以及对相同类型不同词语的选择使用情况,以试图在及物性理论视阈下提出改进译文。

二、及物性理论

语言承担着三种纯理功能,即语篇元功能、人际元功能和概念元功能,而概念元功能又包括经验功能和逻辑功能〔10〕。经验功能主要通过及物性和语态得到体现〔10〕。作为概念元功能之下的一个语义系统,及物性不仅把经验世界识解为一组可以操作的过程类别,还指明了与这些过程密切相关的参与者和环境成分〔10〕。然而Halliday只分析了英语语言中六个典型的过程类型(物质过程、行为过程、存在过程、言语过程、心理过程和关系过程)的语义配置,并没有把英语中下雨的过程分析成各个部分〔11〕。下雨的过程是介于物质过程和存在过程之间的一种特殊过程,即气象过程(meteorological process)。参与者是过程固有的,每一个经验类型的从句至少有一个参与者,但气象过程的从句较为特殊。一些气象过程含有参与者,如“The wind is blowing”,也有一些气象过程不含参与者,如“It is drizzling/ snowing/ hailing”〔11〕。在这些不含参与者的气象过程中,“it”虽然在句中作主语,但其在及物性系统中无实际意义。六种典型的过程类型的基本语义配置结构〔11〕如下:

(1)行为过程(behavioral process)=行为者(behaver)+过程(process)

(2)存在过程(existential process)= there +过程(process)+存在物(existent)

(3)物质过程(material process)=动作者(actor)+过程(process)+目标(goal)

(4)关系过程(relational process)=载体(carrier)+过程(process)+属性(attribute)

(5)心理过程(mental process)=感知者(senser)+过程(process)+现象(phenomenon)

(6)言语过程(verbal process)=讲话者(sayer)+过程(process)+讲话内容(verbiage)+受话者(receiver)

翻译涉及对原语信息的重塑,是一种意义的传递,因此,译文评析也应以语义评判为基准〔12〕。而及物性正是建立在语义分析基础上的理论系统,它把人们现实世界中的所见所闻、所作所为分成若干种“过程”,将经验通过语法进行范畴化〔10〕。这表明译文应尽量忠实原诗的及物性过程,以准确地传达原诗过程动词所表达的内涵。下面就原诗采用的及物性过程以及译文中及物性过程类型的再现和变化情况,对比不同译本之间的差异,以论证及物性理论对译文评析和古诗翻译实践的指导作用。

三、《清明》及其英译文的及物性对比分析

为了便于分析和比较,首先赏析杜牧的《清明》:“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。”这首小诗语言通俗易懂,音韵和谐,采用aaba式押/un/韵(虽“纷”的韵母/en/与/un/不同,但读音相近,可彼此押韵)。在篇法上,该诗采用了旧体诗文常用的行文顺序——起承转合。首句是“起”,交代环境,烘托气氛;次句是“承”,刻画人物,突出人物凄迷纷乱的心境;第三句是“转”,以借问形式间接地反映诗人想摆脱凄迷纷乱心境的迫切心情;尾句是“合”,牧童以肢体语言作答,成为整首诗的精彩所在。该诗虚实结合,诗人融景伤怀,由对时间、气象等自然条件的客观描绘转入对行人情感世界的状摹刻画,由对此时此景的描绘转入对美好愿景的抒发。整首诗先抑后扬,前两句画面凄迷、感伤,后两句画面生动、鲜明,前后对比、相映,和诗人的感情基调一致。表1~5显示《清明》采用了“气象—物质—言语—存在—物质”过程模式,其中物质过程出现两次,气象过程、言语过程和存在过程各出现一次。诗中采用的及物性过程类型表明该诗兼有描述型和叙述型语篇的特点,有场景、人物和对白,诗以“清明时节雨纷纷”开头勾勒出整首诗的环境,交代清明时节的特点,从客观现实逐渐转入主观感受,抒情造境,将情感熔铸在艺术形象里,以引起读者共鸣。在翻译实践过程中,应把握原诗的上述特点,忠实传达原诗的信息,恰当再现原诗的艺术风格,努力做到“神形兼备,意形兼得”〔13〕。

本文搜集了国内外名家关于《清明》的平行英译文二十二篇,逐句呈现原诗和各英译文采用的及物性过程类型,并基于原诗的及物性过程对这二十二篇英译文进行比较分析。

(一)“清明时节雨纷纷”及其英译文的及物性分析

“清明时节”为时间环境成分,“雨”是过程,“纷纷”是表示程度的环境成分,表示该气象过程发展的水平或达到的状况(见表1)。首句是对诗人所处时间、气象等自然条件的客观描绘,描写了清明时节的天气特征,即清明时节细雨纷纷飘洒,是对自然景物的实写,交代环境,烘托哀伤和惆怅的气氛,画面凄迷、感伤,为接下来的过程做好准备和铺垫,与下句对行人情感世界的状摹刻画交相呼应。

时间环境成分“清明”一词蕴含着丰富的民族文化。清明不仅是自然节气点,也是中华民族的传统节日,包括扫墓祭祖和郊游踏青两大礼俗。根据表1,二十二位译者在英译“清明”这一文化负载词上采用了不同的策略,丁祖馨、黄宏发、黄新渠、陈君朴和佚名五位译者采用了音译的策略,将“清明”译为“Qingming/the Qingming Festival/ on day of Qingming Festival”;赵彦春、吴钧陶、孙大雨、龚景浩、唐一鹤、巴恩斯通、邢全臣、王力伟和赵甄陶九位译者将其分别直译为“at Pure Brightness Day/ on the pure Brightness Day/ upon the Clear-and-Bright Feast of spring/ Round clear and bright/ On the Pure Brightness Day/ Pure bright Season/ Around the Pure Brightness Day/ in the term of Pure Brightness/ on Clear-Bright Day”;许景城、许渊冲、蔡廷干、吴伟雄和曹顺发五位译者则采用了意译的策略,将“清明”译为专有名词,如“Tomb Sweeping Day/ on the Mourning Day/ on All Souls’ Day/ on the tomb-sweeping day”;而杨宪益、万昌盛和都森三位译者将其意译为普通的名词短语“during the rainy season in spring/ all the dismal day/ in these memorial days”。直译策略会给国外读者带来困扰,因为“Clear-Bright Day”或“Pure Brightness Day”与“drizzle”语义矛盾,也与诗的意境不符;音译为“Qing ming”虽能较大限度保留原语特色,但可能会使无文化背景的目的语读者困惑不解,造成理解障碍。蔡廷干采用了归化策略,将清明节意译为“All Souls’ Day”(11月2日的“万灵节”,指罗马天主教亡灵祈祷超度之节日,该节日宗教情调很浓〔14〕)。清明节和“All Souls’ Day”蕴含的文化内涵截然不同,因此这种译法不准确。此外,学者对首句中出现的时间环境成分“清明”究竟是指某一点时间,即清明节这一天,还是指一段时间,即清明节期间,争论颇多。为传递原诗的意义,首句的译文应尽量遵循原诗的气象过程,将环境成分意译为“on Tomb-sweeping Day”或“on the Mourning Day”较为合适。

“清明时节雨纷纷”是气象过程。表1显示二十二篇译文中,许渊冲、赵彦春、孙大雨、蔡廷干、万昌盛、曹顺发、丁祖馨、巴恩斯通、都森、王力伟、陈君朴和佚名十二位译者将此句处理为物质过程;许景城和黄新渠则将此句的译文处理为两个过程,许译为心理和物质过程,而黄译为两个物质过程;龚景浩和黄宏发两位译者将此句处理为关系过程;杨宪益、吴钧陶、吴伟雄、唐一鹤、邢全臣和赵甄陶六位译者将此句处理为气象过程,将“雨纷纷”分别译为“drizzles endless/ drizzles thick and fast/ drizzles thick and fast/ drizzling thickly and profusely/ drizzles quite often/ raining very hard”,在过程类型方面,与原文实现了功能上的对等,但个别用词不同,赵甄陶选用了“rain very hard”,其他五位译者选用了英文中的对等词“drizzle”。翻译是一项语义复制活动和创造活动,译者根据自己的理解解读原诗,因而在选词择句时总会带有一定的主观色彩,呈现给译文读者的也总是带有译者主观色彩的阐释〔15〕。虽然这六位译者的译文与原文实现了过程功能上的对等,但“drizzle”(下毛毛雨)比“rain very hard”(下大雨)更能体现春雨的绵绵和轻盈,因此,就该诗句的及物性过程而言,杨宪益、吴钧陶、吴伟雄、唐一鹤和邢全臣的译文更好一些。

上述译本中,只有吴伟雄的译文“It drizzles thick and fast on the Mourning Day”在及物性过程和时间环境成分这两方面都忠实于原文,和原诗更契合。

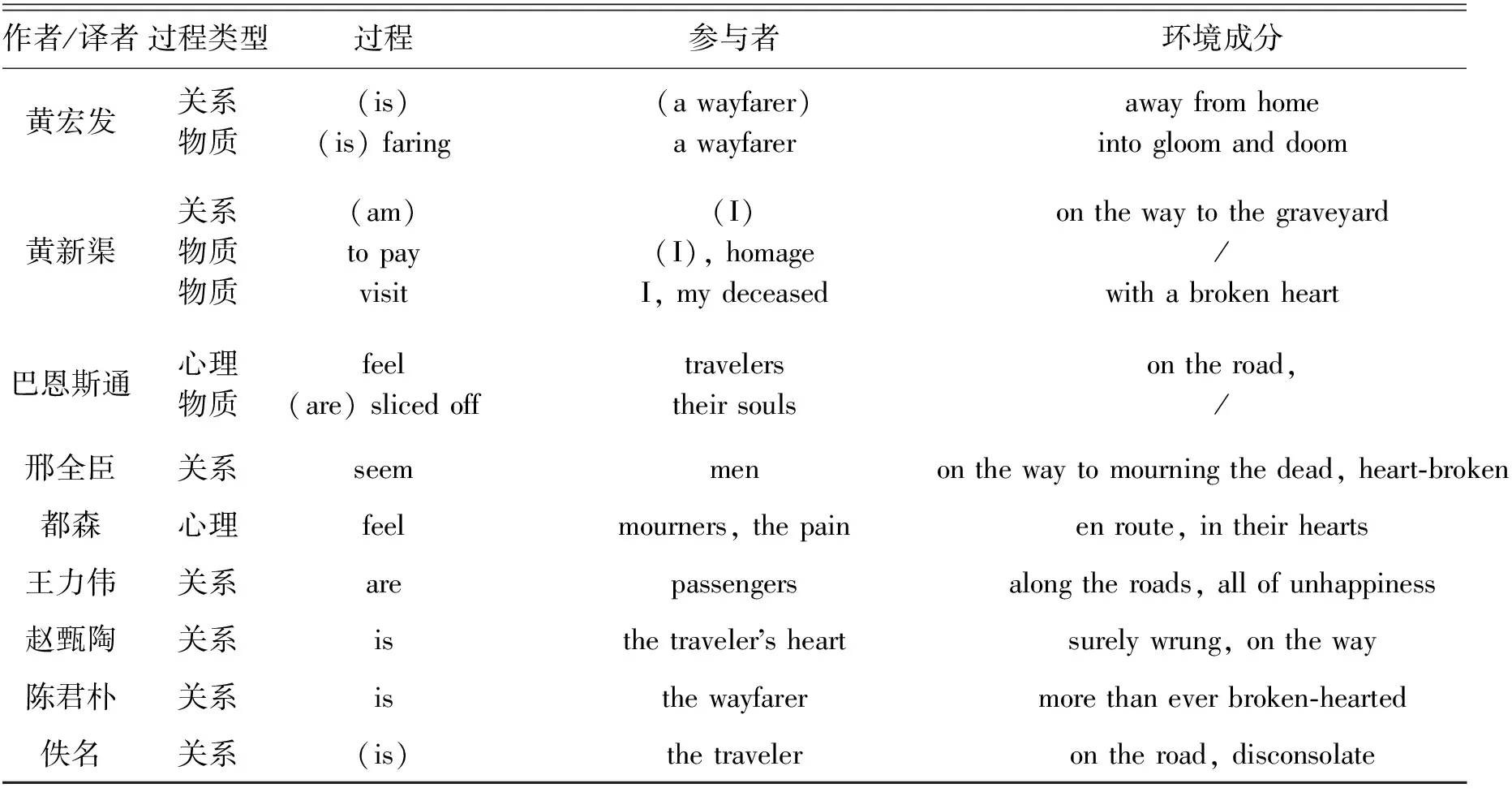

(二)“路上行人欲断魂”及其英译文的及物性分析

诗句“路上行人欲断魂”是物质过程(见表2)。据《现代汉语词典》,“断魂”是书面用语,作动词,意为“灵魂离开肉体,形容悲伤到极点”,而“欲”作副词,意为“将要”。根据表2,只有许渊冲、吴钧陶、孙大雨、蔡廷干、万昌盛、吴伟雄和丁祖馨七位译者忠实原文的及物性过程,但吴钧陶和蔡廷干却将原诗中的动作者(actor)即“路上行人”译成了物质过程,译文为“I travel with my heart lost in dismay/ The men and women sadly move along the way”,而原诗的物质过程体现在“断魂”一词上;此外,孙大雨、万昌盛和丁祖馨没有将“欲”翻译出来。相较之下,只有许渊冲和吴伟雄在及物性过程、参与者和环境成分三个方面忠实于原诗,最能表达原诗的意义。

表2 “路上行人欲断魂”及其英译文的及物性分析

续表2 “路上行人欲断魂”及其英译文的及物性分析

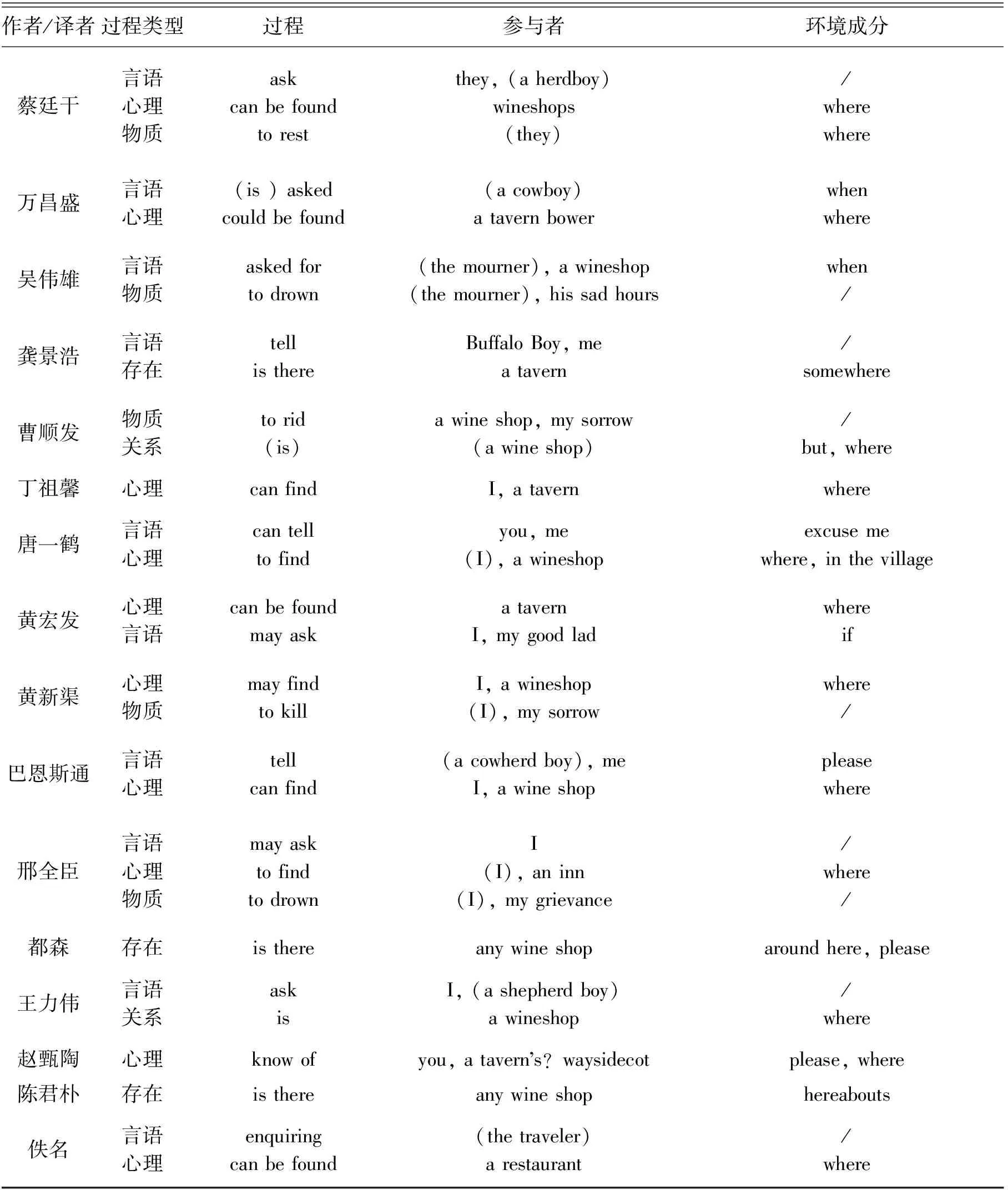

(三)“借问酒家何处有”及其英译文的及物性分析

原诗“借问酒家何处有”是言语过程和存在过程(见表3),以借问形式间接地描绘了诗人想摆脱凄迷纷乱心境的迫切心情。从表3可知,在二十二篇译文中,二十位译者或偏离或转换了原诗的及物性过程类型,只有吴钧陶和龚景浩这两位译者遵循了原诗的及物性功能,使用了言语过程和存在过程。

表3 “借问酒家何处有”及其英译文的及物性分析

续表3 “借问酒家何处有”及其英译文的及物性分析

但与原诗不同的是,吴钧陶和龚景浩均采用直接引语的形式,将原诗句分别译为“Is there a public house somewhere, cowboy?/ Tell me, Buffalo Boy, is there a tavern somewhere?”吴钧陶将存在物(existent)即“酒家”译为“public house”,这与“酒家”所表达的内涵、外延和联想意义相去甚远。此外,这两位译者均将原诗最后一句“牧童遥指杏花村”中的“牧童”译至此处,将“牧童”处理为言语过程的参与者之一,即受话者(receiver),将其分别译为“cowboy/ Buffalo Boy”,是不合适的。“牧童”是一个具有鲜明的民族文化特色的词语,不能用“cowboy”和“Buffalo Boy”来译。“cowboy”指美国西部牛仔,而“buffalo boy”意为照顾北美或者非洲野牛的人,二者均与汉语中“牧童”的内涵意义大相径庭,因此,从整体来看,就“借问酒家何处有”这句诗句而言,二十二位译者均未做到忠实于原文,只有龚景浩的译文“Tell me, Buffalo Boy, is there a tavern somewhere?”可稍加修改,将其中的“牧童”译为herdboy(照顾一群动物的人),才能让译文更接近原文。

(四)“牧童遥指杏花村”及其英译文的及物性分析

“牧童遥指杏花村”是物质过程(见表4)。表4表明二十二篇英译文中,孙大雨、丁祖馨和陈君朴的英译本不仅使用了物质过程,还增添了言语或心理过程,和原诗的及物性过程稍有不同;而其他十九位译者均使用了动词短语“point to/ at”表达物质过程,做到了功能对等,但这十九篇译文对过程的目标(goal)即“杏花村”和动作者(actor)即“牧童”的理解存在分歧。赵甄陶采用借代修辞手法,以特征带事物整体,将“杏花村”译为“flowers of the apricot”;杨宪益、许渊冲、万昌盛、吴伟雄、龚景浩、黄宏发和陈君朴七位译者将“杏花村”译为普通名词“a distant hamlet nestling amidst apricot blossoms/ a cot’mid apricot flowers/yonder village of the apricot flower/ a hamlet amid apricot flowers/ a hamlet with blossoming apricot trees/ a village where apricots bloom/ a distant village where apricots are spotted”,泛指有杏花开放的村庄;许景城、赵彦春、吴钧陶、孙大雨、蔡廷干、曹顺发、丁祖馨、唐一鹤、黄新渠、巴恩斯通、邢全臣、都森、王力伟和佚名十四位译者认为“杏花村”是村名,因而将其译为专有名词,分别译为“Almond Bloom Vill/ Apricot Bloom/ Apricot Village/ the Apricot Bloom Vill/ Almond-Town/ Apricot Cot/ Apricot Village/ Apricot Blossoms Village/ Apricot Flowers Village/ Apricot Blooming Village/ Apricot Hamlet/ Village Apricots/ Xinghua Village/ Apricot Blossom Village”。笔者认为把“杏花村”译成“有杏花开放的村庄”更为合适,这符合我国文学界的普遍观点。而关于“牧童”这一文化负载词,杨宪益、赵彦春、孙大雨、唐一鹤和王力伟将“牧童”译为“shepherd”或“shepherd boy”,许渊冲、曹顺发、巴恩斯通和佚名译为“cowherd”或“cowherd boy”;吴钧陶、万昌盛、吴伟雄、丁祖馨、黄新渠、赵甄陶和都森译为“cowboy”或“cowkid”;蔡廷干、黄宏发和邢全臣译为“herdboy”;龚景浩和陈君朴译为“Buffalo Boy”;许景城译为“a boy”(见表4)。以上译本,不管是shepherd boy(牧羊人)和cowboy(美国西部牛仔),还是cowherd(被雇来照料奶牛群的人)和herdboy(照顾一群动物的人),或是buffalo boy(照顾北美或者非洲野牛的人)都与汉语中“牧童”的内涵意义相去甚远,但相比较而言,herdboy可能稍好一点。综合考量及物过程、过程的目标和动作者这三个方面的翻译,这二十二篇英译文中,只有黄宏发的译文更贴合原文,其译文为:There! points the herd-boy to a village where apricots bloom。

表4 “牧童遥指杏花村”及其英译文的及物性分析

四、《清明》和英译文的及物性过程模式、分布及改进译文

笔者就及物性过程模式对以上四个表格进行归纳整理,发现原诗采用了“气象—物质—言语—存在—物质”过程模式;许景城的译文由“心理—物质—心理—心理—言语—关系—物质”过程模式组成;杨宪益的译文由“气象—关系—言语—心理—物质”过程模式组成;许渊冲等的译文由“物质—物质—心理—物质—物质”过程模式组成;赵彦春的译文采用了“物质—关系—关系—言语—物质”过程模式;吴钧陶的译文由“气象—物质—言语—存在—物质”过程模式组成;孙大雨的译文由“物质—物质—言语—心理—物质—言语”过程模式组成;蔡廷干的译文由“物质—物质—言语—心理—物质—物质”过程模式组成;万昌盛等的译文由“物质—物质—言语—心理—物质”模式组成;吴伟雄的译文由“气象—物质—言语—物质—物质”模式组成;龚景浩的译文由“关系—心理—言语—存在—物质”模式组成;曹顺发的译文由“物质—关系—物质—关系—物质”模式组成;丁祖馨的译文由“物质—物质—心理—言语—物质”模式组成;唐一鹤的译文由“气象—心理—言语—心理—物质”模式组成;黄宏发的译文由“关系—关系—物质—心理—言语—物质—物质”过程模式组成;黄新渠的译文由“物质—物质—关系—物质—物质—心理—物质—物质”过程模式组成;巴恩斯通等的译文由“物质—心理—物质—言语—心理—物质”过程模式组成;邢全臣的译文由“气象—关系—言语—心理—物质—物质”过程模式组成;都森等的译文由“物质—心理—存在—物质”过程模式组成;王力伟的译文由“物质—关系—言语—关系—物质”模式组成;赵甄陶的译文由“气象—关系—心理—物质”模式组成;陈君朴的译文由“物质—关系—存在—物质—心理”过程模式组成;佚名的译文由“物质—关系—言语—心理—物质”过程模式组成。二十二篇英译文中,只有吴钧陶的译文忠实于原诗,采用了“气象—物质—言语—存在—物质”及物性过程模式。

此外,笔者从“字/词数、及物性过程总数以及各及物性过程出现个数”这三方面对原诗和二十二篇英译文进行了统计(见表5),发现吴钧陶的译文有三十一个词,与原诗字数接近;原诗和吴钧陶的译文都采用了五个及物性过程,且各及物性过程出现个数也相同。

表5 《清明》及其英译文的及物性过程分布

通过以上分析,笔者发现这二十二篇英译文中,只有吴钧陶的译文在及物性过程总数、各及物性过程出现个数以及及物性过程模式这三个方面完全遵循了原诗的过程选择模式,也接近原诗的字数,但译本中对有些具有强烈文化特色的参与者和环境成分(如:时间环境成分“清明”、存在物“酒家”、动作者“牧童”和目标“杏花村”)的翻译仍需仔细推敲。吴钧陶的译文虽遵循了原诗的及物性过程和及物性过程模式,却无法兼顾其参与者和环境成分所隐含的文化内涵。鉴于此,笔者尝试在及物性理论视阈下改进译文。这二十二篇英译文各有千秋,因此我们可借鉴各译文之精华,在及物性过程模式对等的基础上,兼顾参与者和环境成分所蕴含的文化内涵,努力使译文“神形兼备,意形兼得”〔13〕,尽量接近原文的“音、形、意”〔16〕,再现原文的形式特点以表达内容意义。现从及物性视角提出以下改进译文:

The Mourning Day

It drizzles thick and fast on the Mourning Day,

The mourner’s heart is going to break on his way.

“Tell me, herdboy, is there a tavern around here?”

He points to a cot’mid apricot blossoms faraway.

五、结语

在Halliday的及物性理论视阈下,从功能对等的层面对杜牧的《清明》及其二十二种英译文做定量和定性的对比分析,发现及物性理论运用于英译古诗词,方法具体、分类清晰,具有可行性,且在评析译文时能提供较为客观和系统的结论,因此,及物性过程和及物性过程模式可以作为衡量译文质量的主要标准。但不可否认,在实际的翻译工作中会遇到很多困难,较之于一般的文本翻译,诗词的翻译复杂性和难度较大,且英汉两种语言存在较大差异,难免出现顾此失彼的情况;译文在及物性过程和及物性过程模式选择上若遵循了原文,又会无法兼顾其参与者和环境成分所隐含的文化内涵,或者无法译出原诗的“音美”和“形美”;不同的动词可以实现相同的过程类型,译文的用词不同也会影响译文的质量。虽然英译古诗词有相当大的难度,但本文的分析和研究表明,及物性理论可以为译文评析和古诗词翻译实践提供一种客观的方法和有效的途径。