唐晋阳城结构初探

2021-09-10高峰

高峰

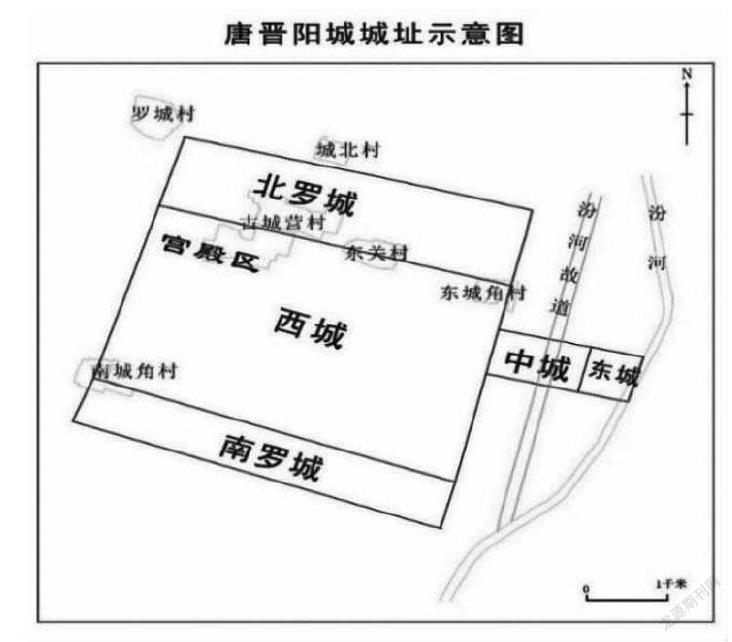

摘 要 晋阳城是宋以前汾河流域中部的中心城市,也是东魏霸府、北齐别都、唐代北都,是中古时期的重要都城。唐代是晋阳城市发展最重要的时期,城市规模达到最大,结构最为复杂。文章分析了唐晋阳城的含义、范围、结构,认为唐“晋阳城”的含义与府城、北都城一致,其范围是动态变化的;在城市结构上,西城位于唐代汾河以西,由北罗城、内城、南罗城构成,周约35里,大明城、新城与仓城均位于内城中;中城跨汾河而建,位于今东城角村以东;东城地处唐代汾河以东,具体位置今不明。中城与东城的南北长度相同,约为1里;东城形状为方形,其规模远逊于西城。

关键词 唐代 晋阳城 城市结构

晋阳城,宋以前汾河流域中部的中心城市,位于今山西省太原市西南,完整城址今已不存,仅在今晋源镇、古城营村、南城角村、东关村、东城角村等村落中有遗迹零散分布。一般认为,晋阳城是春秋时期赵简子的家臣董安于在公元前497年以前修建的。西晋时,并州刺史刘琨扩建晋阳城。东魏、北齐是晋阳城繁荣发展的时期,高欢开始在晋阳城内兴修宫殿。唐代基本继承了东魏、北齐的晋阳城,并在此基础上扩建,使城市规模达到最大。唐晋阳城共由西城、东城和中城组成。汾河以西为西城,以东为东城,中城跨汾河而筑。五代时期,后唐、后晋、后汉均凭晋阳城而成割据之势,并以之为陪都;十国的北汉又立晋阳为首都。宋太平兴国四年(979),太宗灭北汉后,焚毁晋阳城,次年又引汾、晋二水灌城。至此,沿用了近1500年的晋阳城毁于一旦。太平兴国七年(982)潘美在汾河以东的唐明镇重筑太原城,发展为今太原市。

目前学界对唐代晋阳城结构的研究主要依托于考古发掘,有关晋阳城的考古成果最早可上溯到20世纪40年代[1](P7) 。之后,宿白先生在《隋唐城址类型初探(提纲)》[2] (P279-285)一文中大体复原了晋阳城的轮廓。官方组织的大规模考古工作实际开始于21世纪,先后由太原市文物考古所与山西省考古研究所主导。《文物世界》2014年第5期作为晋阳城遗址考古发掘专刊,集中发表了一系列考古成果:《晋阳城遗址2009年考古调查新发现》《晋阳城遗址2002-2010年考古工作简报》《晋阳城遗址2012年试掘简报》和《晋阳城遗址考古新发现(2011~2014)》等。在考古发掘的基础上,学界对唐晋阳城市结构的研究主要体现在《山西省历史地图集》[3] (P239)《中国文物地图集山西分册(上)》[4] (P408)与《中华人民共和国国家历史地图集》[5] (P126)中的晋阳城结构图上,三图在西城的结构、东城与中城的规模与位置等问题上多有分歧,故本文拟对唐晋阳城结构作一全面探讨。

一、唐“晋阳城”的概念与范围

学界研究“晋阳城”的论著为数不少,但较少有学者讨论“晋阳城”这一概念,往往将晋阳城与西城、府城、都城等概念不加辨析、混乱使用。研究唐晋阳城首要应明确“晋阳城”的含义,具体包括“晋阳城”与晋阳县城的关系、“晋阳城”指代的地域范围及其与州城(府城)、北都城之间的关系这三个方面的内容。

“晋阳城”顾名思义,为“晋阳”所在的城市。晋阳指晋阳县,是行政区划上的概念;但“晋阳城”则是一个城市形态上的概念,两者在地域范围上并非完全一致。武德元年(618)到贞观十一年(637),晋阳县、太原县均位于汾河以西,为并州的双附郭县,当时的晋阳城由晋阳县城与太原县城共同组成。贞观十二年,太原县迁往汾河以东,汾河以西只存晋阳一县。太原县移出西城,并不意味着晋阳县城与晋阳城地域范围一致,城市的发展是一个动态的过程,我们应就发展情况做具体分析。

春秋时董安于始于汾西筑城,秦汉在此设晋阳县。北齐河清四年(565),晋阳县始迁汾东,汾东何时有城市不得而知,但可以肯定在河清四年汾东之城已经达到县城的规模。隋开皇十年(590)晋阳县移回汾西,汾东设太原县。大业十二年(616),又将太原县移至汾西,这样,晋阳、太原二县便同处汾西,由太原郡管辖。入唐以后,太原郡改并州。晋阳县以西有龙山、悬瓮山阻隔,只能东向发展,当城市规模扩大至汾河附近时,只能越过汾河,这样在汾河以东便又形成了一个城区。贞观十一年在汾东城市发展的基础上进一步修缮、擴建,形成了东城。次年,太原县东迁,这样汾西为晋阳县,汾东为太原县的格局形成。晋阳、太原两县虽隔汾河,但共同构成了并州城[1]。太原县东迁应当被理解为晋阳城范围扩展到汾河以东,而非太原县移出晋阳城,晋阳、太原二县仍然是并州(太原府)的双附郭县。汾河亦并非“界线”,仅仅是城市内部的一条河流而已。长寿元年(692),为了将两城沟通起来,又跨汾河修筑了中城,这样西城(晋阳县城)、东城(太原县城)、中城三城相通,共同构成了太原府城。

所以,就城市形态而言,唐“晋阳城”指代的地域范围并非是晋阳县城的范围,而是太原府城的范围,在不同时期府城的范围不同。从武德元年到贞观十一年,府城即后来的西城,贞观十二年到武则天长寿元年,府城指西城与东城,长寿元年以后,府城囊括了西城、中城、东城这三个部分。晋阳县城因其规模远大于太原县城始终是府城的主体。

长寿元年,武则天始设并州为北都[2] 。中宗即位后,太原撤都。开元十一年(723),玄宗复设太原为北都,升并州为太原府。从武周以后,晋阳城这一名称不但指代太原府城,亦可指北都城。晋阳城、太原府城与北都城所指代的城市范围是一致的。目前学界对都城范围的讨论主要有两种观点:一认为都城仅指西城,二认为都城包括了西城、中城和东城。《新唐书·地理志》云:“都城左汾右晋,潜丘在中,长四千三百二十一步,广三千一百二十二步,周万五千一百五十三步。”[3](P1003)《晋阳记》载:“都城,周回四十二里,东西十二里,南北八里二百三十八步。”[4](P17)观点一从《新唐书》记载:都城在汾水和晋水之前,因而认为都城仅为西城,观点二则依《晋阳记》所载都城的周回数,认为都城包括了西城、中城和东城。笔者认为观点二更为合理。如前所述,晋阳城、太原府城与北都城这三个概念是一致的,北都城的范围自然应包括西城、中城和东城。再者,若将文献记载的北都城范围与考古成果比对,可知都城范围远大于西城。《天圣令·杂令》载:“诸度地五尺为步,三百六十步为里。”[1](P228)可计算得出《新唐书》所载都城长约12里、广约8.7里、周回约42里,与《晋阳记》的记载一致。经考古勘探,西城近似矩形,东西约4780米,南北约3750米[2](P3-19)。唐代1里为1800尺,目前已发现唐尺范围大约为29-31厘米,而31厘米一般为唐末五代时期的数值,由于唐代晋阳城的修建基本在前期,故笔者采纳胡戟《唐代度量衡与亩里制度》[3](P34-41)中的观点,取平均值认为1尺合今29.5厘米,1里合531米,计算可得东西4780米约9里,南北3750米约7里,周回约为32里。无论是长、宽还是周回,目前发掘的西城的考古数据远不及文献所载都城的数据。那么,《晋阳记》和《新志》所说的都城就绝不仅仅是西城。

既然如此,我们有必要对《新唐书·地理志》“都城左汾右晋,潜丘在中”的记载做一解释。《元和郡县图志·河东道二》载:晋水,源出(晋阳)县西南悬瓮山。《水经注》曰:“晋水出悬瓮山,东过其县南。”[4](P364)晋水在晋阳县西,又晋阳县位于西城,故西城西为晋水,东为汾河。由此看来,西城即为《新唐书》中所记载的都城,这与上文的结论相悖。对此,张德一、张继清提出“‘左汾右晋的‘汾指的是马燧决汾河水环东城之东的汾水而言”[5] (P142)。《旧唐书·马燧传》载:“(建中)四年十月,泾师犯阙,帝幸奉天,燧引军还太原……燧以晋阳王业所起,度都城东面平易受敌,时天下骚动,北边有警急,乃引晋水架汾而注城之东,潴以为池,寇至计省守陴者万人;又决汾水环城,多为池沼,树柳以固堤。”[6](P3695-3696)建中四年(783)十月泾原兵变,朱泚称帝,其弟朱滔为攻取洛阳、接应朱泚,便游说回纥攻打洛阳。马燧为抵御回纥南下,提高晋阳的军事防卫能力,故将汾水东引,东道汾水绕东城后再与原道汾水、晋水在东城以南汇合南流。这样,在东城以东便也有了一条汾河河道。宋初,汾河河道完全东移,宋人欧阳修所撰《新唐书》“左汾右晋”之语,“左汾”应指的是宋代汾河,而宋汾河河道在唐代则为环绕东城的东道汾河。

再来看“潜丘在中”,是指潜丘在汾河和晋水之间,考古学者推断潜丘位于今南北瓦窑村附近[7] (P86),此地为唐汾河边。从文本叙述的角度来看,将地处汾河边的潜丘表述为“在汾河与晋水之间”不尽合理,然而,如果将“左汾右晋,潜丘在中”之汾认定为宋汾河的话,由于其河道已经移于东城以东,故“潜丘在中”的表述便符合情理了。

所以,晋阳城、太原府城与北都城的范围是一致,包括了西城、东城与中城,周回42里。用晋阳城来指代太原府城、北都城在唐代已基本成为定式,这一观念亦为后代所接受。《资治通鉴》卷二百九十二载:“(显德元年五月)丙子,帝至晋阳城下,旗帜环城四十里。”[8](P9646)《新五代史·东汉世家》载:“太原城方四十里,周师去城三百步。”[9](P866)《资治通鉴》与《新五代史》所记同为显德元年(954)后周世宗柴荣进攻晋阳事。以上两则史料说明晋阳城与太原城同。到清人吴任臣撰写的《十国春秋》中,直接将《新五代史》“太原城方四十里”记为“晋阳城方四十里”[1](P1483) 。唐以后史家基本认同晋阳城范围等同于太原府城的看法,在叙事中多用晋阳城来指代府城、都城。

由于“晋阳”这一名称在行政区划和城市形态上具有不对等性,我们应区别“晋阳县”与“晋阳城”。唐代晋阳城、太原府城、北都城三者同为一城,不同时期城市范围不同。分析史料记载与考古数据可知,北都城包括西城、中城与东城,东西长约12里,南北宽约8.7里,周回约42里。宋初汾河河道东移,《新唐书》所载“左汾右晋”指的是宋代的汾河,宋汾河河道是唐代马燧为加强晋阳城的军事防御能力东引汾水环太原县城所致。

二 、唐晋阳城西城的形制

西城的形制可分为西城的范围与内部结构这两大问题来讨论。学界对西城的范围争议颇多,尚未定论。西城的内部有大明城、新城、仓城三座小城,由于目前考古成果较少,学界对这三座小城的研究亦不够深入。

关于西城的周回学界存在42里与27里两种看法。42里之说,主要是将史料中的“都城”认定为西城。如前所证,都城的范围是囊括西、中、东三城的,故42里之说并不可取。27里之说主要来源于《元和郡县图志》的记载:“府城,故老传并州刺史刘琨筑,今按城高四丈,周回二十七里……”[2](P365)理解本则史料的关键在于搞清“府城”的含义。理解文本,首先要了解文本的编写方式。李吉甫所撰《元和郡县图志》按道编排,道下叙州(府),论其沿革,再依次述其州境(府境),八到,贡、赋,管县;州(府)下叙县,每县所述内容大体按照沿革、山川、古迹的顺序编写。如长安县下,论其沿革后,先述龙首山、细柳原等山川,再记长安故城、太和宫、周武王宫等古迹。本则史料亦处于晋阳县下古迹的部分,这就说明李吉甫所说的“府城”并非是当时已经兼有西、中、东三城的太原府城,而是西城内部的旧府城,也就是武德元年至贞观十一年的并州城。研究者们往往先入为主的将这里的府城与长寿元年以后的府城等同起来,造成误读。

考古发现西城有内外城之分。笔者认为,《元和志》记载的府城应为内城。 《资治通鉴》卷一八三载:“丙寅,突厥数万众寇晋阳,轻骑入外郭北门,出其东门。渊命裴寂等勒兵为备,而悉开诸城门,突厥不能测,莫敢进。”[3](P5843)《通鉴》所述为晋阳起兵前夜,突厥南下进攻晋阳事。突厥骑兵从北郭城北门入,东门出。可推测西城的外城并非是居民集中生活的区域,其主要职能是军事防御。正是由于西城内、外城的功用存在日常生活与军事防御的明显差异,故时人将府城的范围界定为内城,《元和志》的记载正是这样一种观念的体现。

今考古测量内城东西约4780米,南北约2700米,北罗城东西长度与内城同,南北约1000米[4],若将考古已明的北罗城纳入旧府城范围,计算可得府城东西约9里,南北约7里,周回约为32里。32里与史料记载的27里差距较大,并非测量、计算的误差所能解释。若仅计算内城数据,可得内城东西约9里,南北约5里,这样,西城内城的周回与文献所载27里大致符合。所以,无论是分析文献还是考古测量都可得出:《元和郡县图志》所载周回二十七里的府城只是西城的内城,并未包括外郭城。而这个府城只是古迹意义上的府城,并非当时的太原府城范围。

《晋阳记》与《新志》均记载都城南北长约8.7里,考古测量内城西城墙与北罗城西城墙共长3750米,换算約为7里,这样,考古探测的西城墙长度比史料记载少了1里多。对此,常一民先生提出了一种解释:西城还存在南罗城,且夹城即为南罗城[1](P396-400)。笔者认为夹城并非是外城,而是沿着南罗城南墙所修的复道。有关夹城的记载仅见于《续资治通鉴长编》引《九国志》中:“(太平兴国四年五月)壬午,(太宗)幸(晋阳)城南。上谓诸将曰:‘翌日重午,当食于城中。遂自草诏赐北汉主。夜,漏上一刻,城上有苍白云如人状。《九国志》云:太宗驾至城下,筑连堤,壅汾河灌城。五月四日,城东南隅坏,水入注夹城中,继元大恐,自督众负土塞之,然《实录》《正史》略不载灌城事,当考。”[2](P451)太宗引汾河水灌晋阳城,西城东南角被河水冲毁,水入夹城中。宋代水淹晋阳共有两次,分别是开宝二年(969)和太平兴国五年(980)。《续资治通鉴长编》卷十载:“(开宝二年)闰五月戊申,水自延夏门瓮城入,穿外城两重注城中,城中大惊扰。上幸长堤观焉。水口渐阔,北汉人缘城设障,为王师所射,障不得施。俄有积草自城中飘出,直抵水口而止,王师弩矢不能彻,北汉人因得施功,水口遂塞。”[2](P223)开宝二年太祖为攻克晋阳城而引水灌城,最终因北汉堵塞水口,未能成功。《宋史·太宗纪》载:“(太平兴国五年)夏四月癸未……壅汾河晋祠水灌太原,隳其故城。”[3](P64)太平兴国五年太宗灌城,北汉已灭,其意在毁灭晋阳城,断无《九国志》所载刘继元抵抗事;再者,太祖水淹晋阳发生在五月,而太宗水淹晋阳则是在四月,《续资治通鉴长编》注引《九国志》记载的时间正是五月,所以《九国志》中太宗为太祖之讹误。《九国志》云:“《实录》《正史》略不载灌城事,当考,”正是因为此事非太宗朝事,故太宗朝的《实录》《正史》不载。

太祖、太宗两次水淹晋阳均从城南引水,应当是借用了南护城河河道。太祖朝灌城事据《续资治通鉴长编》卷十记载是“穿外城两重注城中”,笔者认为这里的两重外城一重为延夏门所在外城城墙,一重为夹城。《九国志》“水入夹城”的记载提示我们南罗城中可能还存在夹城,外城城墙与夹城城墙正好为两重。由于有关夹城的记载仅见于《续资治通鉴长编》引《九国志》中,故我们暂时无法断定修建夹城是在唐代还是五代时期。

综上,西城由内城、北罗城、南罗城共同组成。南罗城南北宽1里多,北罗城南北宽不到2里,北罗城的宽度应大于南罗城。整个西城东西约9里,南北约8.7里,计算可得周回约35里。42里是整个晋阳城的周回;27里只是武德元年至贞观十二年的州城周回,也就是后来西城内城的周回。

在西城内部又有三座小城:大明城、新城、仓城。相关记载主要为《元和郡县图志》:府城,故老传并州刺史刘琨筑。今按城高四丈,周回二十七里。城中又有三城,其一曰大明城,即古晋阳城也……高齐后帝于此置大明宫,因名大明城……城高四丈,周回四里。又一城南面因大明城,西面连仓城,北面因州城,东魏孝静帝于此置晋阳宫,隋文帝更名新城,炀帝更置晋阳宫,城高四丈,周回七里。又一城东面连新城,西面北面因州城,开皇十六年筑,今名仓城,高四丈,周回八里[4](P365)。西城内部的大明城、新城是宫殿,倉城为贮粮之用。诸多学者认为三城总体位于今太原市七三公路以北。《山西省历史地图集》与《中华人民共和国国家历史地图集》所绘唐代晋阳城均采纳了这一观点,而《中国文物地图集山西分册(上)》则认为仓城、新城位于外城,大明城位于内城中。

《元和郡县图志》所言“城中又有三城”是指府城中又有三城,前文已证《元和志》所记载的府城为西城的内城,并未包括外郭城。又,仓城西面、北面因州城,新城北面因州城。笔者认为“因”取因势之意,仓城的西墙与北墙、新城的北墙,均为州城城墙,大明城北墙为新城南墙,那么大明城、新城与仓城均位于内城中,由于七三公路与内城北城墙基本持平,若三城位于七三公路以北,那么三城的大部分区域便处于北郭城之中了,这与《元和志》的记载不符。

在今古城营村西,有一座古城遗址,当地人称为“大明城”。经考古勘探,发现该城的位置和时代均与史书记载的大明城不符[1]。常一民先生判断该城或为明初没有完全建成的晋王宫城,叠加在北齐大明宫城址之上[2]。

新城,即高齐时的晋阳宫城。据《魏书·孝静纪》记载,武定三年(545)“齐献武王请于并州置晋阳宫,以处配没之口。”[3](P308)高纬继位后,又在晋阳宫大举工事。《北齐书·韩凤传》载:“(韩)凤母鲜于……奏遣监造晋阳宫。陈德信驰驿检行,见孝言役官夫匠自营宅。即语云:‘仆射为至尊起台殿未讫,何容先自营造。”[4](P692-693)这是高欢建成晋阳宫后,史料所见北齐唯一一次大修晋阳宫。入隋以后,隋文帝将晋阳宫城改名为新城。炀帝大业三年(607)八月“诏营晋阳宫”[5] ,这是目前史书所见最后一次营建晋阳宫的记载。由于史料缺乏,唐代晋阳宫的情况隐晦难辨,但可以确定唐代不但没有废弃晋阳宫,并且进一步修缮、营建。开元十一年(723),玄宗北巡太原,作《过晋阳宫》[6](P26)诗,伴驾的张九龄、张说、苏颋等亦作诗应和,其中张说《奉和圣制过晋阳宫应制》言:“传呼大驾来,文物如云从。连营火百里,纵观人千重。翠华渡汾水,白日崒罕峰。”[6](P924)苏颋《奉和圣制过晋阳宫应制》亦有“高殿彩云合,春旗祥风翻”[6](P796)之句。张、苏之诗句极言巡幸盛况。而此时据史料记载上次营晋阳宫的大业三年(607)已经过去了116年,若在此期间晋阳宫未经修缮恐难以呈现“高殿彩云合”的盛景。又,《旧五代史》卷七六“唐朝于太原立晋阳宫”[7](P1001),是直接说明唐代曾营建晋阳宫的一则重要史料。

仓城,开皇十六年(596)筑。长安与洛阳的仓城均位于外城,而晋阳城的仓城则位于内城中。前已论及晋阳城的外城主要职能是军事防御,如果将仓城置于外城风险较大,置于内城则能在抵御外敌时保证粮草的供给。根据仓城的位置及唐初期有关晋阳府库充盈的记载,笔者认为仓城所储备粮食为军粮。《资治通鉴》卷一八七载:“晋阳强兵数万,食支十年,兴亡之基。”[8](P5975)隋代晋阳存粮之多可见一斑。隋代粮仓直到五代时期仍在沿用。《资治通鉴》卷二七五载:“初,庄宗命吕、郑二内养在晋阳,一监兵,一监仓库。”[8](P9102)后唐时需专人负责监守仓库,这里的仓库很可能就是开皇年间修筑的仓城。虽然大明城、新城与仓城的确切位置暂时无法确定,但基本可以断定其位于西城的内城中,在今古城营村一带。

综上,晋阳城的西城由内城、北罗城、南罗城共同组成,周回约35里。南罗城中的夹城是否为唐代修建暂不能确定。内城中的大明城、新城与仓城位于七三公路以南,大明城与新城是宫殿区,仓城为储军粮之用,新城与仓城直到五代时仍在使用。

三、唐晋阳城东城与中城的形制

中城与东城因受汾河不断冲刷,遗存较少,笔者试图在现存资料的基础上推测两城的形制。

中城为长寿元年并州长史崔神庆所筑。“先是,并州有东西二城,隔汾水,神庆始筑城相接,每岁省防御兵数千人,边州甚以为便”[1](P2690)。中城跨汾河连接东西二城,减少了东、西城的守卫,又能防止敌人从河上进攻。学界关于中城的讨论主要集中在其位置上。常一民先生总结为东关派和东城角派两派[2]:东关派认为中城位于今东关村以东,东城角村以西;东城角派认为中城在今东城角村以东。

笔者认为东城角派的观点更为合理。若采东关派之说,西城的东城墙为东关村至晋太石棉厂的南北夯土,可计算出西城内城周回约为19里至20里[3],与史书记载的27里相差甚多。再者,根据考古勘探西城的南城墙夯土遗迹是存于地上的,“从南城角村起向东夯土遗迹连绵910米。从此处向东地下不见夯土,断开近300米,为南城墙上第一处豁口遗迹。继续向东又发现夯土遗迹,在距离南城角村西南1740米处,夯土遗迹再次断开,有460余米的距离不见夯土,此处为南城墙上第二处豁口遗迹。继续向东到南北瓦窑之间的城角地,均有夯土遗迹”[4]。由此可见,从南城角村向东一直到城角地始终存在地上夯土。若按照东关派的看法,东关村至晋太石棉长南北一线为东城墙,其与南城墙相交处以东到南北瓦窑村的东南城角之间有汾河流经,便不可能有连续的地上城墙的夯土遗迹存在。故笔者采东城角派之说认为中城在东城角以东。

中城的位置确定后,需要进一步考虑其规模,即判定中城的东西、南北距离。《元和郡县图志》记载:“太原县……在州东二百六十步。”我们据此可以推理中城的东西长度。据校勘记云:“《考证》:‘二下官本有‘里字。”如此,便有了“太原县在州东二百六十步”和“太原县在州东二里百六十步”两种说法。李裕民先生在《论太原的城防设施及其战略地位》[5](P23-31)一文中对此进行辨析,认为太原县在州东二里百六十步更为合理,这一观点亦为学界所接受。中城的南北距离应与东城相同,该数据虽然史籍未有记载,但可以根据史书记载的“府城”周回27里,都城南北8.7里、周回42里这三个数值进行推算,得出东城的南北距离大约比中城长0.3里。这种推算只能是根据史料记载所做的大致判断,不可能达到完全精确,考虑到史书记载与城墙修建过程中的误差,认为中城南北距离应大致与东城持平。所以,中城位于今东城角村以东,东西约为2里,南北距离则与东城同,修筑中城一则沟通东西二城、二则减少守卫人员,增强晋阳城的军事防御能力。

东城为贞观十一年,并州长史李勣在北齐城市的基础上扩建而成。目前学界集中讨论的是东城的规模。判断东城规模需分别确定其东西、南北向的长度。学界基本认为以都城的东西长度12里减去西城与中城的东西长度,所得即为东城的长度。如前所述,学界就中城东西长二里百六十步达成共识,对西城的东西长度则莫衷一是。若采东关派之说,西城的东城墙为东关村至晋太石棉瓦长一线,如此西城东西长约2200米,约4里,计算可得东城东西长约6里;若采东城角派之说,西城的东城墙为东城角村至南北瓦窑村一带的连线,如此西城的东西长度约4780米,约9里,计算可得东城东西长1里。如前所论,东城角派的观点更为合理,相应地,笔者进一步认定东城的东西长度约为1里。

东城的南北长度以往诸学者均未论及,但这却是判断东城规模的重要参照。前文已明东城的南北长度与中城相当,由于中城为连接东西二城所建,故西、中二城两交接处之间的长度即为东城南北长度。西、中二城交接处应在内城中,考古测量已知内城的西城墙为2700米,约5里。又,《元和郡县图志》载:“潜丘,在(太原)县南三里。”[1](P363)潜丘位于今南北瓦窑村附近,据考古勘探,此地应为内城的东南城角,由此推断潜丘距离中城南墙的距离大致为3里。那么,西、中城交接处的长度和中城北墙到内城北墙的距离加起来就大约是2里,上文已证东城东西长约1里,故推测东城南北长约1里,或为方1里周4里的县城,规模远小于西城。《山西省历史地图集》与《中华人民共和国国家历史地图集》所绘晋阳城地图东城规模竟与西城相当,笔者认为或有商榷之处。而《中国文物地图集山西分册(上)》所绘晋阳城地图的中城和东城规模远小于西城。

晋阳城肇建于春秋,湮灭于宋初。唐代是晋阳城市发展最重要的时期,一则沿用了此前的城市即西城,二则又增筑了东城与中城,晋阳城在唐代规模最大、结构最为复杂。唐晋阳城的范围与太原府城一致,是一个动态变化的过程。从武德元年到贞观十一年,府城仅在西城内;贞观十二年到武则天长寿元年,府城指西城与东城;长寿元年以后,晋陽城共由西城、东城和中城构成。西城从春秋时期沿用而来,历代修葺、增筑,到唐代共由北罗城、内城、南罗城构成,其中南罗城在唐代是否有夹城尚不确定。内城中有大明城、新城、仓城三座小城,大明城、新城是主要的宫殿,仓城用于储备军粮,这三座小城位于今古城营村一带。东城为边长约1里的方形,中城为沟通东、西二城修建,主要用于军事防御而非供百姓居住。中城的南北距离与东城同,东西约2里。总体来看,唐晋阳城呈“凸”字型,如图所示:

(责编:高生记)