血栓弹力图评估结果与叶青蛇咬伤致凝血功能障碍患者凝血功能的相关性分析

2021-09-08张伟刘同刚吕志华钟坚刘伟权姚一鸣李少洪

张伟 刘同刚 吕志华 钟坚 刘伟权 姚一鸣 李少洪

东莞地区气候湿润,属于丘陵台地、冲击平面地貌适宜于竹叶青蛇的生存,故每年竹叶青咬伤事件屡有发生[1]。蛇毒进入患者体内后将会导致类凝血酶和纤溶酶、凝血酶原激活剂、磷脂酶A2 和Trigramin 肽等物质快速释放,引起消耗性凝血功能障碍[2]。以往针对竹叶青蛇咬伤患者的治疗多在凝血功能检测指导下进行,但随着临床资料的不断丰富,过度治疗或者是干预不足的现象时有发生,导致出血事件发生率随之提高[3]。血栓弹力图为能够动态监测凝血全过程的一种检测手段,近些年来已经被写入我国第8 版诊断学教科书并成为常规检验项目[4]。然而,虽然当前已经有血栓弹力图在毒蛇咬伤患者中应用的报道,但血栓弹力图评估结果与患者凝血功能之间的相关性很少有研究涉及,故本次研究围绕血栓弹力图评估结果与叶青蛇咬伤致凝血功能障碍患者凝血功能的相关性展开分析,内容如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 在医学伦理委员会审批同意后选取东莞东华医院门急诊2019 年3 月-2020 年6 月收治的60 例竹叶青蛇咬伤致凝血功能障碍患者为研究对象,根据我国现行的《毒蛇咬伤的临床分型及严重程度评分标准》分为轻型组10 例、重型组13 例、危重型组37 例。轻型组中男9 例、女1 例;年龄13 岁-60 岁,平均年龄(32.86±3.43)岁;咬伤至入院时间0.5 h-45 h,平均咬伤致入院时间(24.28±0.22)h。重型组中男10 例、女3 例;14 岁-58 岁,平均年龄(32.84±3.52)岁;咬伤至入院时间1 h-45.5 h,平均咬伤致入院时间(24.32±0.24)h。危重型组中男27 例、女10 例;年龄15 岁-59 岁,平均年龄(32.88±3.37)岁;咬伤至入院时间1 h-45 h,平均咬伤致入院时间(24.30±0.26)h。纳入标准:(1)均为竹叶青蛇咬伤且存在凝血功能障碍者;(2)患者和(或)家属签署《知情同意书》。排除标准:(1)植物生存状态者;(2)近期服用过影响凝血功能检测的药物者;(3)既往有凝血功能障碍性疾病史者;(4)正在参加其他临床试验者。3 组竹叶青蛇咬伤致凝血功能障碍患者一般资料相比较,差异无统计学意义(P<0.05),有可比性。

1.2 方法 (1)检查方法:在治疗前均进行血栓弹力图以及凝血功能检测,采集血液样本后均分为2 份,其中1 份采用美国Haemoscope 公司生产的TEG5000 血栓弹力图仪进行血栓弹力图检测,另1 份采用日本希森美康株式会社生产的XN3000 全自动血细胞分析仪以及CS⁃2000i 全自动血凝分析仪进行血小板计数和凝血功能检测。(2)治疗方法:所有竹叶青蛇咬伤致凝血功能障碍患者收入院后均接受方案一致的治疗,包括伤口消毒、冲洗处理;注射破伤风抗毒素疫苗;输注足量的抗蛇毒血清;血制品替代和抗纤溶支持治疗(如有必要)。

1.3 观察指标 选取血栓弹力图评估结果、凝血功能指标为观察指标。血栓弹力图评估结果包括R、K、α 角度、MA、CI。凝血功能指标包括国际标准化比值、凝血酶原时间、活化部分凝血活酶时间、纤维蛋白原、血小板计数。

1.4 统计学处理 采用SPSS 22.0 统计软件进行处理,计量资料采用()表示,多组间以F检验,组间以LSD⁃t检验,血栓弹力图评估结果与叶青蛇咬伤致凝血功能障碍患者凝血功能的相关性以Spreaman 相关性分析法检验,计数资料采用率(%)表示,以χ2检验,P<0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结 果

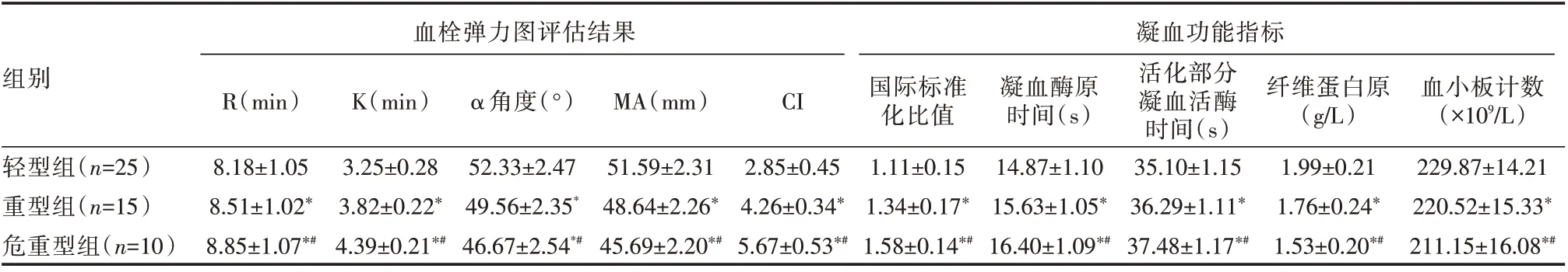

2.1 三组患者血栓弹力图评估结果、凝血功能指标比较 见表1。

表1 三组患者血栓弹力图评估结果、凝血功能指标比较(±s)

表1 三组患者血栓弹力图评估结果、凝血功能指标比较(±s)

注:与轻型组相比较,*P<0.05;与重型组相比较,#P<0.05。

血栓弹力图评估结果凝血功能指标组别R(min)K(min)α 角度(°)MA(mm)CI轻型组(n=25)重型组(n=15)危重型组(n=10)8.18±1.05 8.51±1.02*8.85±1.07*#3.25±0.28 3.82±0.22*4.39±0.21*#52.33±2.47 49.56±2.35*46.67±2.54*#51.59±2.31 48.64±2.26*45.69±2.20*#2.85±0.45 4.26±0.34*5.67±0.53*#国际标准化比值1.11±0.15 1.34±0.17*1.58±0.14*#凝血酶原时间(s)14.87±1.10 15.63±1.05*16.40±1.09*#活化部分凝血活酶时间(s)35.10±1.15 36.29±1.11*37.48±1.17*#纤维蛋白原(g∕L)1.99±0.21 1.76±0.24*1.53±0.20*#血小板计数(×109∕L)229.87±14.21 220.52±15.33*211.15±16.08*#

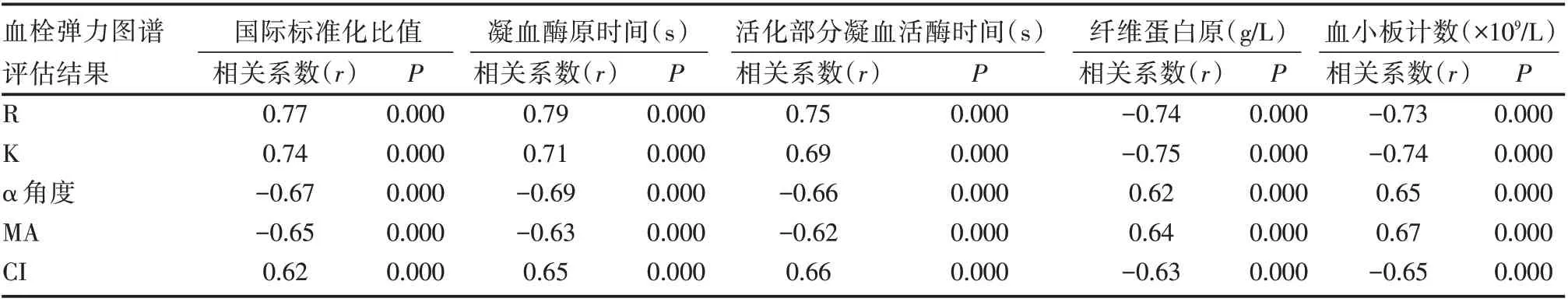

2.2 血栓弹力图评估结果与叶青蛇咬伤致凝血功能障碍患者凝血功能的相关性 见表2。

表2 血栓弹力图评估结果与叶青蛇咬伤致凝血功能障碍患者凝血功能的相关性

3 讨 论

毒蛇咬伤已经成为导致患者死亡的常见病因之一,在我国长江以南毒蛇咬伤事件时有发生,由此所致的死亡率亦呈现出逐年上升态势[5]。本次研究中收集的60 例竹叶青蛇咬伤患者均存在凝血功能障碍且危重型占比较高,原因与竹叶青蛇毒属于血循毒,进入血液后随着血液循环迅速扩散至全身[6]。由于竹叶青蛇咬伤后疼痛感并非十分剧烈,绝大多数患者对此不以为意,使得血液中的毒素蓄积量较大,随着咬伤时间的延长类凝血酶和纤溶酶直接作用于纤维蛋白原以及纤维蛋白而诱发消耗性低纤维蛋白原血症,同时凝血酶原激活剂的大量释放造成血液中凝血因子IX、凝血因子X 含量急剧升高,激活凝血酶原并促使其转化为凝血酶,使得可溶性的纤维蛋白原转变为不可溶的纤维蛋白,持续消耗血液中的凝血因子,而磷脂酶A2、Trigramin 肽等物质又会引起血小板功能异常[7]。在多种因素的单独或者是相互作用下使得竹叶青蛇咬伤患者病情随之加重。被竹叶青蛇咬伤的患者普遍存在凝血功能障碍,病情越严重凝血功能障碍越明显,死亡风险越高,所以早诊断、早治疗对于降低由此所致的死亡率具有重要意义。然而,以往临床多通过凝血功能检测来指导治疗工作,虽然在挽救患者生命安全方面取得了较为理想的效果,但治疗过程中患者出血事件(皮肤出血、黏膜出血、深部器官出血)发生率较高。我科通过先期调查总结原因在于凝血功能检测仅能够反映启动阶段的凝血功能障碍,而放大阶段、纤溶阶段血小板功能损伤亦会引起凝血功能障碍,由此导致凝血功能检测并不能够全面客观的反映叶青蛇咬伤致凝血功能障碍患者凝血功能变化。

血栓弹力图为全血检测,综合分析了凝血过程中血浆成分、细胞组分浓度变化对凝血功能的影响,形成的图形涵盖了凝血3 个阶段(启动阶段、放大阶段、纤溶阶段)波动[8]。在评估结果中R 反映凝血时间长短;K 反映纤维蛋白原和血小板计数对血凝块形成时间的影响;α 角度为纤维蛋白原形成和连接成网速度,反映血液中纤维蛋白原含量;MA为血凝块最大强度以及稳定水平;CI为描述总体凝血状态的指标[9]。因血栓弹力图评估结果涵盖的指标更为全面,反映的凝血功能更为客观真实,故已经被广泛应用于多个临床科室诊疗工作中。然而,目前尚未有血栓弹力图与叶青蛇咬伤致凝血功能障碍患者凝血功能之间相关性的研究,故围绕此方面内容展开分析具有重要意义。

本次研究中发现,叶青蛇咬伤致凝血功能障碍患者R、K、CI、国际标准化比值、凝血酶原时间、活化部分凝血活酶时间随着病情严重程度的提高而升高,α 角度、MA、纤维蛋白原、血小板计数则随着病情严重程度的提高而下降。Spreaman 相关性分析结果提示:R、K、CI 与国际标准化比值、凝血酶原时间、活化部分凝血活酶时间呈正相关性(P<0.05),与纤维蛋白原、血小板计数呈负相关性(P<0.05),α 角度、MA 与国际标准化比值、凝血酶原时间、活化部分凝血活酶时间呈负相关性(P<0.05),与纤维蛋白原、血小板计数呈正相关性(P<0.05),表明血栓弹力图评估结果更能够客观的反映凝血功能变化。并且通过此次研究揭示出叶青蛇咬伤致凝血功能障碍患者普遍存在血小板功能受损情形,造成治疗后凝血功能改善效果并未达到预期,此点为患者出血事件发生率较高的重要原因。

综上所述,叶青蛇咬伤致凝血功能障碍患者血栓弹力图评估结果与凝血功能密切相关,通过分析血栓弹力图评估结果能够更加客观的反映患者凝血功能变化,对临床提供的帮助意义更大。