推进小学道德与法治学科教学的实践与探究

2021-09-06高静

高静

【摘 要】在新课改深入推进的形势下,道德与法治课程作为小学素质教育的重要内容,其地位和作用日益突出,并日益得到學校、教师、学生和家长的认同。但是,在实际教学中依然存在一定的问题。本文通过对某市小学道德与法治课程教学现状的调查走访,结合笔者的教学实践,提出教学策略,为相关人员的研究提供参考。

【关键词】小学 道德与法治 课程教学 策略

随着我国中小学教育向素质教育方向的深入推进,道德与法治课程作为培养学生核心素养的重要教学科目,其地位和作用日益突出,而要满足当前学生的学习需求和学生家长的期待,我们必须弄清楚当前这门课程的教学现状,采取有针对性的教学策略,才能取得应有的教学成效。

一、某市小学道德与法治教学现状调查

(一)调查目的

根据当前新课程改革的需要,结合道德与法治课程教学的目标要求,本文以某市小学道德与法治课程教学为调查对象,通过问卷调查与走访等方式,弄清楚这门课程的教学现状及存在的问题,并以此作为本文课题研究的依据。

(二)调查方法及对象

此次调查主要采用发放调查问卷、对师生开展走访谈话等形式。调查面向某市15所公立小学的3200名学生,发放问卷3200份,收回2880份,回收率为90%,回收的问卷经查看,均填写正规,且符合实际,有效率为100%。

二、结果分析

为了使调查结果更加直观,本文所调查的数据均采取了四舍五入的方法,舍弃小数,只取整数。通过调查数据汇总,结合走访谈话情况,得出了如下分析结果:

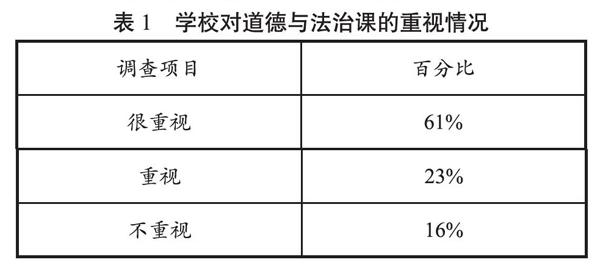

(一)学校对道德与法治课程的态度

以上统计表明,学生认为学校对道德与法治课程的重视程度不一,其中61%的学生认为学校对这门课程很重视,23%的学生认为重视,剩余16%的学生认为不重视。因此,总体上讲,某市所调查的小学还是非常遵循新课程改革的要求,注重学生的素质教育,培养全面发展型人才。对于不重视的小学,学校主要是对传统的应试教育的影响没有完全消除。

(二)道德与法治在小学课程中的排位

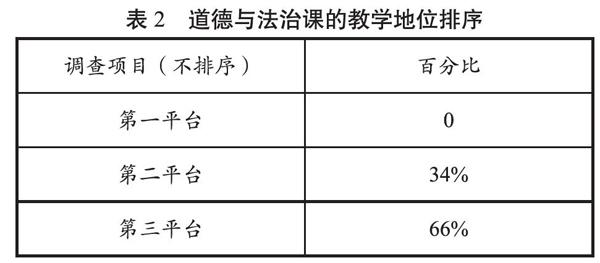

1.道德与法治课的排位

按照被调查小学现有的8门课程,即语文、数学、英语、美术、体育、自然与科学、音乐、道德与法治,开展教学地位排序,得出如下结果:道德与法治课程在各学校的教学地位在一半以上的学校中位于第三平台。其中,位于第一平台的为语数外,第二平台的为美体音,第三平台的为自然与科学和道德与法治,这也是当前各学校各课程教学地位排名的一种普遍现象。道德与法治课程在少数小学中位于第二平台;没有一个学校将其列入第一平台。

2.学生对道德与法治课程的评价反映

通过调查数据统计还发现,被调查小学中30%的学生很喜欢道德与法治课程,57%的学生喜欢,13%的学生不喜欢。学生喜欢道德与法治课程的原因是: 17%的学生认为教师讲得生动,20%的学生认为有助于提高自己的道德水平,55%的学生认为可以形成科学的世界观,8%的学生是因为其他原因而喜欢这一门课程。

学生不喜欢道德与法治课程的主要原因是: 认为授课教师讲课不好,所以不喜欢这门课程的学生占20%;认为没有语文、数学、外语等三门主课重要,所以不喜欢这门课程的学生占13%;认为家长不重视,所以不喜欢这门课程的学生占40%;认为这门课太抽象,所以不喜欢这门课程的学生占15%;因为其他原因的存在,所以不喜欢这门课程的学生占12%。

三、道德与法治教学存在的主要问题

通过调查和走访发现,随着教育改革的不断推进,某市被调查小学的道德与法治课程教学取得了应有的成效,当然,这离不开教委、学校、教师、家长以及学生的共同努力。但是与新课改的要求相比,道德与法治课程教学还是存在发展不平衡的问题,主要表现在:

(一)道德与法治教学在有些学校没有引起应有的重视

虽然新课改已经向全国中小学深入推进,道德与法治课程教学的地位不断提升,并且得到了学校、家长以及学生的认同,但是,通过调查走访依然可以看到,有些小学发展素质教育还不够充分。个别学校受应试教育的影响依然存在重视语数外三门主课,对其他课重视不充分的现象。

(二)教师教学的方法有待进一步改进

按照新课改的要求,教师教学的思路应该是学生课前自主预习,掌握易懂知识及所学内容;教师课内精讲延伸,让学生通篇掌握吸收所学内容;课后作业巩固所学知识和拓展延伸学生的能力。但是,调查走访结果表明,在道德与法治实际教学中依然存在教师满堂课讲,学生听和记的现象。存在教师要求学生死记硬背,只要学生能够考出好分数就行的现象,由于这种教学方法的存在,教师很难取得应有的教学成效。

(三)学生缺乏应有的学习积极性、主动性

通过调查发现,13%的学生对道德与法治课程不感兴趣,而这类学生不感兴趣的原因也包括了家长重视语数外成绩方面的原因,虽然道德与法治课程已经纳入学生的总体成绩,但是,依然有些家长认为这门课没有语数外重要,对学生学习这门课程缺乏正确的引导,所以学生缺乏正确的学习动机。

四、道德与法治教学策略

(一)创新教学理念,明确教学目标

创新教育理念,是抓好当前中小学教育教学的必然要求。小学教育是启蒙人才的特殊阶段,也是最易塑形的重要阶段,而道德与法治课程在小学素质教育中占据着重要的地位,必须按照全面推行中小学素质教育的要求,教育引导教师深入分析和理解“素质教育”的深刻内涵,树立“德育为先,立德树人”的教学理念,更好地教育引导学生向德、法兼备方向努力,提升学生的德育、法治层次,为社会培养更多的德智法兼备的人才。

(二)抓好业务学习,提升品德修养

从科目的字面理解,我们也能看出其道德教育和法治教育的基本内涵,这门课程教学不同于语文、数学、英语已经有成熟的教学方式、方法,这就需要教授道德与法治课程的教师不断探究新的教育教学方法。教师只有这样,才能构建有效的教学课堂,增强教学的效果。

因此,授课教师必须树立正确的学习观,认真学习他人教学经验,从而丰富自身的教学方法。道德教学和法治教学本就抽象,如何能深入浅出地将知识灌输进学生们的头脑中,这就需要教师自身提高道德素养和加强法律知识的学习,只有这样才能在教学中做到对学生身教、言教相统一,更好地培养学生的道德法治素养。

(三)注重教学方法,提升教学效果

以统编版道德与法治三年级上册《生命最宝贵》为例,授课教师可以通过视频“孕育生命”来体现,比如引导学生联想孙悟空、葫芦娃是怎么出生的,想想自己是怎么来的,分享一下自己听爸爸妈妈讲述的他们小时候的故事,从而体会生命的不易,体验一下当妈妈的艰辛。教师通过课本知识和防溺水、防触电等知识的讲授,让学生明白生命的脆弱,通过对比,让学生懂得生命的可贵,从而达到教学的目的,有效提升教学的效果。

道德与法治作为小学素质教育不可缺少的科目,必须引起学校、教师和家长的高度重视,在家校一体的共同教育格局下,通过优化教学理念、提高教师素养、创新教学方式与方法,可以进一步提高小学道德与法治教学的有效性。在新课改的大背景下,我们一定要高度重视学生道德与法治的学习,只有这样,才能真正培养出学生德法兼备的素质,成就国家未来栋梁之材。